怀念 | 史学大家刘泽华,与妻子相濡以沫的六十载

著名史学家、南开大学荣誉教授刘泽华先生(1935.2.17—2018.5.8)离开我们四年了。先生的治学精神和人格风骨,一直影响和激励着后来的学人。今从刘先生的妻子阎铁铮老师的长篇回忆文章中,选发部分内容,与读者朋友一起追忆这位史学大家。——编者

2018年5月8日,美国西雅图时间0点28分,和我相伴一辈子的泽华离开我永远地走了。他走得静穆而安详。但我深知他对我、对他疼爱的孩子们,对他的挚友、弟子和同道,以及对他生死以之的学术事业,是抱着何等的眷恋与不舍……

泽华离开我后,我总觉得他一直还在我左右。夜里醒来,我会习惯性地翻身摸一下他的被子盖没盖好。清晨醒来,我会下意识地伸手去摸枕边的血压计,准备在起床前给他量血压……多少次摸空之后,我才意识到泽华真的不在了。六十年相濡以沫的老伴突然间阴阳阻隔,此情何堪!亲朋好友,甚至我自己都反复劝慰自己:一切要想开。但六十年的风雨同舟,哪能说走丢就走丢了呢。

相识相知相爱

1957年暑期后,我考上南开大学历史系。历史系这一年级共七十多人,分为三个班。新生中有党员二十多名,在第一次年级党支部会上,每人都做了简单的自我介绍,后由历史系党总支宣布了临时支部委员。我无意间抬头扫了一下周围人,发现有人在直愣愣地盯着我看,我扭过头,和坐在一起的转业军人孙大姐小声说:对面那人真是的!孙大姐抬头看了看,笑了。散会后,知道那人被指派为党支部宣传委员,一班的,名叫刘泽华。

我是三班团支部书记。在此后的年级学生活动中,与刘泽华常有工作上的交往,我对他的印象逐渐有了改变。他个性稳重、谈吐成熟,在男生中像个大哥哥。我也慢慢解除了对他的“警惕”。

1958年夏天,校方号召过一个“共产主义假期”,全部人员投入大炼钢铁、教育改革热潮中去。暑假之前,全校从文科各系一年级以上调干生中,抽调出一批人留校做政工工作,唯独泽华是留下来搞教学的。暑假期间,一天我到系总支办事,见到系资料室的门大开着,室内只有刘泽华一人在看书。他看见我,摆手叫我进去。我说干吗?他说要请我看电影。当天是周六,学校每个周末都在大操场东南角的“电影广场”放电影。我笑着揶揄他:“五分钱一张电影票,还说‘请’?”

电影散场后,我俩边聊边往隔壁的天津大学走去。天津大学不愧是工科院校,人家的“共产主义暑假”过得可比咱南开高出一筹,校园内到处灯火辉煌,厂房里火光四射。我俩看得很激动,在往回走到南开大操场时,他突然对我说:“我把我自己的情况向你介绍一下,好吗?”我一下子愣了。还没等我回过味儿来,人家已开口介绍起来,他的家庭出身、成员、上大学前做过什么工作等。最后还告诉我,他结过婚,是九岁时家里给包办的。他说那天他跑到水井边上,抱着井旁的大木桩子,大声哭喊着:谁要过来我就跳井!但“胳膊拧不过大腿”,最后还是被挟持着“拜了天地”……我正奇怪他为什么要告诉我这些时,他说:你回去好好想想,下周末,咱们还在这儿见面。

和他交这种朋友,我还真没有一点思想准备。回到宿舍,翻来覆去地想:他知道女孩子对有过“婚史”的比较敏感,却对自己的一切毫不掩瞒,和盘托出,至少说明这个人很诚实正派。说实话,我对他这桩少年“婚史”除了同情并无反感,只是对他那一身土气的外表有些接受不了。于是像往常一样,找我大姐和二哥拿个主意。大姐和二哥都是1949年以前在北平上大学的地下党员,后来成为参与接收北平城的入城干部,此前曾为我把过这类的关。二哥听了我的全面介绍之后说:这个人可以接触。他党龄比你长,你入党才两年,需要有个政治上比你成熟的人相处,多了解了解看看。大姐也说一个人最关键的是内在人品,不要只看外表。听他俩这么一说,我心里踏实许多。和泽华下一次见面,就成了我们一生风雨同舟的起点。

经过四年恋爱,我俩于1962年3月31日(周六)晚上,在一个青年教师们住的筒子楼内,举办了极简单的婚礼。我们年级热心的男同学们不知从哪儿找来两张单人床、两个书架,还从图书馆悄悄拿来两把木椅子,布置了“新房”。我们又从市场上买到不要票证的十斤高价奶糖,系里的老先生们拿出自己省出的香烟票、花生票等,孙香兰老师不知从哪儿搞到些黄豆,自己炒熟送来招待来宾。我们年级调干同学还淘换到一套精致的茶具。特别令我们感动的是,由郑天挺先生牵头,全历史系正教授联名赠送我们一本精美的相册,经历了近六十年,这件象征着师辈爱心的礼物被我们珍藏至今。

毕业留系任教的黄若迟老师和我俩都很熟悉。她听说刘泽华结婚,也来祝贺。还没进门就大嗓门嚷嚷:“刘泽华是和谁结婚呀?”进门一看是我,她与一屋子的人都大笑不止。这说明我和泽华当年的恋爱何其低调而克制。

尊师重教

1952年全国高等院校的院系调整以后,南开大学历史系汇聚了一批享誉全国的史学大家,如中国古代史专业的郑天挺、王玉哲、杨志玖、杨翼骧教授,世界史专业的杨生茂、吴廷璆教授,之后又调回来学贯中西的雷海宗教授。南开历史系由此成为全国史学重镇。

郑老亲自给一年级新生上课。从一开始就指导同学们到图书馆去读书抄写卡片、积累资料。史学研究的唯一正途是让史料说话,这是郑老等前辈为南开史学树立的学风。泽华严格按照郑老的教导,一生积累了近五万张卡片。这对他的教学和学术研究,起到了决定性的作用。泽华留系任教后,受到历史系多位老先生的爱护、关怀和提携。特别是郑天挺教授、王玉哲教授和杨志玖教授。他们不仅对泽华,对我们一家均视为自己的家人。

20世纪70年代中期,郑老身体特别健康,南开人几乎每天都能在大中路上见到老人家红光满面地散步,并不停地与人们打着招呼。郑老当年住在东村平房,我家住北村二楼一层。郑老时不时地横穿过大中路来我家和泽华聊天。在我们十四平方米的小屋中,常常响起爷儿俩爽朗的笑声。泽华也经常带着俩女儿去郑老家看那九英寸的小电视、聊天。到了1979年末,我们家搬入新盖的楼房四层,年近八旬的郑老,仍不止一次地登上四层楼去找泽华聊天。这种如同父子的师生关系令人怀念。

泽华于1958年夏,提前留校任教。系里指派他担任王玉哲教授的助教。泽华只上了一年大学就当助教,压力很大,幸亏有王先生耳提面命,使他在较短时间内适应了工作。在王先生罹患肺病的1961年,泽华为王先生代课,从此站稳了讲台。1962年我俩结婚第二天,是王先生把我们接到家中,为我俩照相留念。我们生了大女儿刘琰,也是王先生到我们家给婴儿照的相。王先生和夫人张先生一直视我们为一家人,我也把他们视为娘家人。我们的孩子称王先生为王爷爷,称张先生为张奶奶,而称他们的儿女为兰珍姐姐、兰仲哥哥。我家有大事小事,王先生全家都会帮忙出主意。孩子有病住院,哥哥姐姐跑前跑后。就连我们女儿考大学填报志愿,王爷爷也主动地提出建议。可见泽华与自己导师一家人的亲密关系。

杨志玖教授与泽华既是师生,又是忘年交。在学术和重大系务上,泽华总是虚心向杨先生请教。杨先生是位内向的人,但有什么心里话,包括家事,都会敞开心扉与泽华谈。

教书匠泽华

1977年正式恢复高考,大批朝气蓬勃、才气横溢的学子进入大学,南开园又恢复了生机。泽华的学术思想得以松绑,一系列论文得以发表,研究成果受到学术界的认可与肯定。之后,我们家也开始了三十多年的热热闹闹和送往迎来。作为有一定学术影响的南开老教师,泽华的客人不乏海内外学界名流,但最多的还是他一生钟爱的学生们,其中包括他的硕士、博士生,也有大量一心向学、思想活跃的本科生。所谈话题以学术探讨为主,也包括社会人生,是那种严肃而又活跃的自由谈。

泽华一直听力不佳,2005年春节,他因流感高烧住院,由于值班医生不当使用抗生素,致使他的听力大幅下降,每况愈下,最后几近失聪。此后十多年完全靠助听器与外界联系。家里来人,他会把我叫过去做“翻译”。

但奇怪的是,凡是来人与他谈起学术话题,他的听力会神奇地变好。最明显的一次是2012年秋天,小熊(培云)接受微软之邀到西雅图讲座,顺便到我女儿家看望先生,两人兴奋地交谈了很久,谈话声音也并不大,泽华不但不用我做“传声筒”,而且对在客厅另一头闲聊的其他家人也没像往常那样表示抗议。我问他,我们大声说笑没影响你俩谈话?他说他是选择性耳聋,凡是学术性的,或他特别感兴趣的话题,他就能听得到。的确,他的几位老弟子和他交谈从来都不用我做“二传”。后来能与他直接攀谈的老友更是寥寥无几,在他离世前半年最后与他相对长谈的,只有如兄长般的挚友宁宗一教授。这种倾谈与其说是语言的交流,不如说是心灵的默契。

本世纪初,泽华和我商量,想用他每年的稿费在历史学院设立一个学生论文奖励基金。不论哪个专业的学生,只要对中国政治思想史有兴趣,能写出该领域有新意的论文,都以同样的标准参加评奖。我想了想对他说:“干脆,每年评出优秀论文时,你需要多少钱,我就给你多少,行吗?”他高兴地连说:“可以,可以。”在学院里公布这个消息后,各个专业的学生,都踊跃投稿。首届获一等奖的竟是一位世界史专业的本科生,泽华那个高兴啊!这位同学后来师从美国史专家李剑鸣教授攻读北京大学硕士,毕业后又赴美国哈佛大学攻读博士,与泽华保持了较长一段时间的联系。

从教数十年,泽华称得上是一位执着而有担当的教书匠,他一生秉持“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的理念,与学生平等交流,砥砺前行。作为回报,他的很多学生都已成为社会栋梁,也成了我们家的亲人。

担任系主任

改革开放以后,思想得到空前的解放,泽华激活了他被迫搁置的研究计划,全身心投入他热爱的史学研究中去。但从上世纪80年代初期开始,泽华的肝脏、心脏功能受损,健康状况不佳。为了专注于讲课和科研,他辞掉了包括教研室主任在内的所有校内外事务性工作。

1983年某日上午“工间操”时,我顺便到收发室查看信件。一看有刘泽华的信,是教育部的信封,上面赫然写着“刘泽华副校长收”,我笑着对周围的人说,教育部怎么有人这么不严肃?到家把信交给泽华,泽华连头都没抬说,有人开我玩笑呢。没过两天,校党委组织部陈部长找他谈话,意思是校领导已向教育部推荐他为副校长。他当即表态,感谢学校领导对他的信任与肯定,但自己性格使然,不适合做校级领导工作;再说,国家对外开放,高等院校对外交流势必越来越多,他不懂英语,不具备当校领导条件,还是更适合做科研、教学工作。

1984年初全校系主任换届。历史系教职工要求选举系主任,校方未表示反对。于是系里有人提议,由刘泽华任系主任。泽华以身体正在休整且不擅长行政工作为由,再三推辞,但系里自由投票时还是多数票通过,泽华只好带病上任。他没辜负历史系同事们的信任与委托。任职后,对全系教学人员的科研、教学做了大量的改革和调整,但一切变革又都是和风细雨的。我至今记得,一位当年做系办工作的年轻人对我说过:“在刘老师领导下工作,心情特别舒畅。他对我们放手、信任,没有压力,我们工作起来带劲儿。”泽华当系主任时,尽量少开会,开短会。听他同事说,每周五下午全系教职员例会,刘老师总是靠坐在教室里的木质扶手椅上,总结上周工作,布置下周工作,最多二十分钟。大家有话就说,没有就散会。从不拖泥带水,浪费大家的时间。

在不拘一格引进人才方面,泽华早有佳话。还在他担任古代史教研室主任期间,有一位化学系的青年女教师向泽华推荐她先生来历史系任教,以解决两地分居问题。但她先生毕业于北京工业学院(现北京理工大学),是标准的“理工男”,所从事的工作也与历史学无关,泽华感到为难。他本人来天津与泽华见面交谈后,泽华觉得这是位文理皆通且擅长从科技角度观察中国历史的奇人。泽华与王玉哲、杨志玖二位老先生商量,杨先生提出,选一段《明史》原文让他标点一下,看看他的史学功底。没想到这位“理工男”轻松交卷,标点完全正确。他随即被调入南开,历史系又增添了一位主力教师,还填补了南开史学在科技史方面的空白。

20世纪70年代中期,我因公事去天、南大附中办事,接待我的有一位是附中的历史老师。无意中我问了他是哪儿毕业的,他说自己是北京师范大学历史系中国史研究生毕业的。我记在心里,回家就跟泽华说了。泽华一听特兴奋,随即找到他本人了解情况,认为这位老师完全符合到大学历史系任教的条件,很快为他办理调入南开大学的手续。

泽华任系主任期间,系里的学科建设取得了骄人的成绩。1986年,南开历史系有三个学科被评为教育部重点学科(世界地区国别史、中国古代史、中国近现代史),占当时南开大学全校重点学科的四分之一。在此基础上,以泽华为第一学术带头人的中国古代史学科,在1995年教育部第二轮重点学科评议中位居全国高校榜首。这些都与泽华和全系老师们的共同努力是分不开的。2002年至2005年,泽华作为学术带头人,为南开大学建立了教育部人文社会科学重点研究基地——“中国社会史研究中心”,并任第一任主任。

除此之外,泽华还参与推动了若干学术创新项目,诸如中国社会史研究、思想与社会互动研究、文学与史学的学术互动等,有些已蔚为大观,有些未完待续。

最后的生日宴

泽华的肝病有五十多年的病史。2016年1月,他在西雅图体检发现肝硬化腹水,医生要求半年后复查。女儿们担心我有压力,并未将实情及时告诉我。5月的一天,我突然发现他的腹部异乎寻常地突出。我问,泽华你是胖了,还是……他支支吾吾。这时刘琰才向我道出实情。

我们全家以及他的弟子们,开始积极寻找各种治疗方法,希望他能转危为安。医生认为泽华的肝病能坚持五十多年,已属不易。2016年至2017年,我们两次回到家乡天津,泽华的病情常有反复,两次住进市第一中心医院,得到悉心医治,病情一度趋于稳定。两个女儿为了父亲的治疗殚精竭虑,往来穿梭。泽华病情略微稳定后,出院居家休养,我也按照住院时特护的工作程序来照顾泽华:早晚按时记录他的腹围、体重、饮水量、排尿量、三餐饭量、腿脚是否水肿,等等。及时向两个女儿用微信报告,也为医生的治疗提供参考。

2017年11月21日早上,我按照惯例给泽华做检查记录,一看他脚面又显浮肿,我对泽华说:“稍等,我拍个照发给女儿。”但要从另一床头柜上取手机。他只穿着单睡衣坐在床边,我担心他感冒,心一急,一下子被床脚绊倒,起不来了。刘琰立即飞回国,把爸爸再次安排住进了一中心医院,我则因腿部骨折住进了天津医院。刘琰每天上午去照看爸爸,下午照看妈妈,晚上再去看望爸爸,我躺在病床上心里满是自责。

12月14日,泽华由刘琰陪着先回美国,我因腿伤继续留在天津。这期间我俩以微信沟通,我两次对他说:“等我这次回去后,咱俩再也不分开了。”对此,泽华不予正面回复。或许他对即将到来的永别有所预感?他给不了我这个简单得不能再简单的承诺。

2018年2月1日,我终于回到女儿家。刚一进门,泽华就大步流星地朝我奔来,张开双臂紧紧地搂住我,喜极而泣。他是多么地需要我,想念我!当他看到我已经能够不用手杖走路时,就一直跟在我的身后自言自语:“真没想到,恢复得这么快,这么好!”

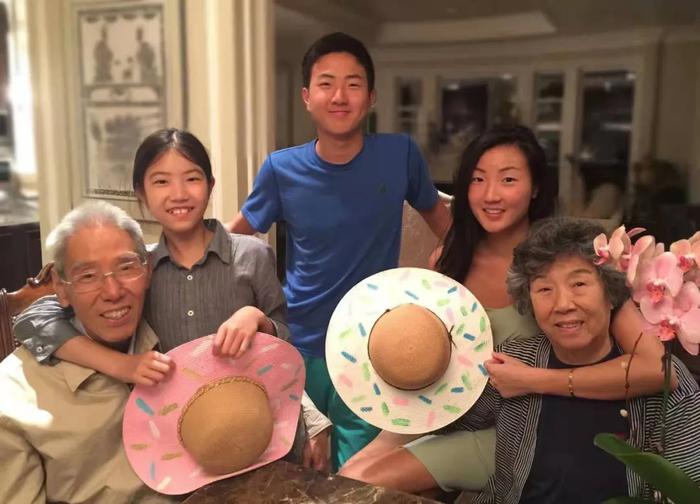

2月17日是泽华的生日。大女儿一家四口,小女儿一家三口,加上我们俩,全家九人共聚西雅图。开始用餐前,他要求说几句话。他肯定了两位女婿事业有成,对他的三个宝贝孙辈,提出希望与鼓励。最后说到我们俩:“我和你们妈妈一辈子没吵过嘴,没打过架……”说着说着,泽华泪流满面。女儿和孙辈们都聚拢在泽华身边,搂着他的肩膀,摸着他的脸颊,试图宽慰他,让他开心起来。我也用手拍着他,安抚他,陪他一起流泪。后来我明白了,他一定意识到自己将不久于人世,这是他与全家最后的告别宴,怎能不黯然神伤。饭后,由俩女儿推着爸爸的轮椅,我们四人一起,留下了最后一张老刘家的全家照。

泽华在走前半年时间里似乎有所预感,常在入睡前跟我念叨:生老病死是自然规律,人早晚都是要走的,早走的是有福气的,你明白吗?他一直放心不下我,知道我情感脆弱,接受不了没有他的日子。我总是安慰他:我懂,你放心,我会好好的。但泽华真的离开之后,我才知道,要从他的身影、他的气息、他的音容笑貌中走出来实在是太难太难……

泽华去后,我总想写点文字祭奠他,但每当我提笔之时,思念哀痛,壅塞于心,断断续续,书不成字。泽华,你说对了,早走的是有福气的。你静静地走了,却有人念,有人想。你写完自传转身而去,却让我永远活在你的自传里。

文/阎铁铮(刘泽华先生妻子)