好书·推荐 | 《石黑一雄访谈录》:我把契诃夫和陀思妥耶夫斯基奉若神明

转自:上观新闻

《石黑一雄访谈录》

[美]布莱恩·谢弗 辛西娅·黄 著

胡玥译

上海译文出版社

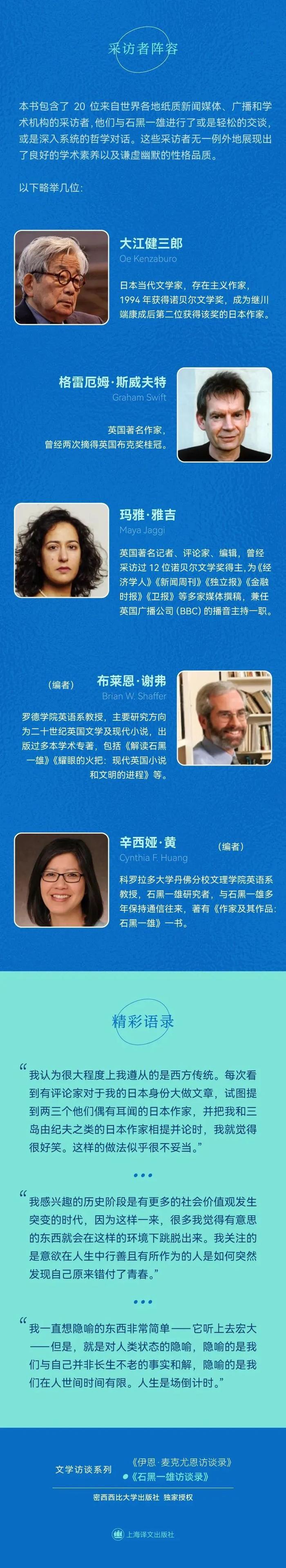

本书收录的访谈记录了石黑一雄自我认知的演变和他的艺术与思想关切,编者旨在收集风格迥异的各类采访:作家与来自纸质新闻媒体、广播和学术机构的全球各地采访者进行了或是轻松的交谈,或是深入系统的哲学对话。有些采访短小精悍、泛泛而谈,有些则篇幅较长,目的在于详尽讨论某个特定的主题。因为每次图书推介,石黑一雄不可避免地会在大多数访谈中有所重复,所以编者挑选了能简要体现其艺术敏锐性变迁的访谈。书中的每一个采访均充分展现了作者跨度长达四分之一世纪的写作生涯中的重要方面。

作者简介:石黑一雄,英籍日裔作家,1954年出生于日本长崎,5岁时随父母移民英国。自1982年发表处女作《远山淡影》以来,共出版了八部长篇小说和一部短篇小说集,每一部都堪称当代经典,被翻译成五十多种文字,累计销量达数百万册,并包揽各大文学奖项,其中引人瞩目的莫过于1989年的布克奖(获奖作品为《长日将尽》),以及2017年的诺贝尔文学奖。

2021年初,英国作家石黑一雄诺奖之后的首部作品《克拉拉与太阳》全球同步出版,给处在急剧变动与不安之中的全球读者带来了温暖与慰藉。

2022年,上海译文出版社推出《石黑一雄访谈录》中译本,让中文世界的读者们和石黑一雄来一次没有“社交距离”的亲密接触。

该书收录石黑一雄的18篇精选访谈,涵盖纸质报刊、广播节目、学术对话等多种形式,横跨石黑一雄四分之一世纪的写作生涯。

这些访谈呈现出石黑一雄性格与思想的丰富层次:既有对文学主题的深入探讨,也有系统性的哲学思辨,还有轻松幽默的part。节选《石黑一雄访谈录》里的一段对话,分享给大家。

在这次访谈里石黑一雄谈论了《长日将尽》里的尊严、情感与自我欺骗,也透露了自己对契诃夫、陀思妥耶夫斯基这两位伟大作家的崇拜。

石黑一雄:我把契诃夫和陀思妥

耶夫斯基奉若神明

斯威夫特:《长日将尽》的主人公是一位管家。人们想到管家,总会在文学上联想到侦探小说或者喜剧,舞台滑稽剧,但是你塑造的管家事实上是一位非常严肃的人物。你是如何想到这一角色的?

石黑:管家很好地隐喻了平凡无奇的小人物和权力之间的关系。我们中的大多数人并不要管理政府或者发动政变。我们要做的就是为形形色色的人尽己所能提供微不足道的服务:为事业,为雇主,为机构,并且乐观地期望我们认同利用服务的方式。这就是我想写的状况。我认为管家这一角色,这个提供服务的人,离权力中心近在咫尺,却又相距甚远,是个值得大书特书的人物。还有一个原因你暗示过……这的确因为管家在英国文化中已经成为了神秘人物。我一直觉得它古怪而有趣。这和我的日本背景有一定关系。英国人的特质中有些东西对我来说非常新奇。

斯威夫特:然而你可以说,管家这个角色必须要过循规蹈矩的生活。尊严对于这个角色至关重要。这和日本有相似之处——尊严感,为人服务,还有表演的人生。这和《浮世画家》之间有着强烈的呼应。那部小说的主人公小野增二,同样在意尊严。然而史蒂文斯没那么多自知之明,也更可悲。他对自己的经历似乎熟视无睹,唯一可取之处就是他将尊严视若珍宝。你是否认为尊严是一种美德?

石黑:要知道,我并不确定什么是尊严。这也是《长日将尽》中争论的一部分。史蒂文斯执着于这个他称作尊严的东西。他认为尊严就是不流露情感,其实他认为尊严就是毫无感情。

斯威夫特:这就是压抑情感。

石黑:对的,变得不大像人。不知为何,他觉得尊严就是把自己变成某种动物,不带任何情感或者任何会破坏职业性的东西,完成被分配到的任务。人们容易把拥有情感等同于柔弱。这本书争论的是尊严的意义是无情无感还是别的,比如对自己的人生有了一定的掌控,人就有了尊严,或者尊严是民主赋予普通老百姓的东西。到了最后,没人能说史蒂文斯在某种意义上保有尊严:他开始质疑自己不假思索地唯马首是瞻时,是否根本毫无尊严可谈,他在为之奋斗的事业中,对于如何利用才干的道德观念毫无左右能力。

斯威夫特:而且这项事业被证明,无论开始时多么高尚正直,却是个错误。

石黑:没错。

斯威夫特:当然小说中还有其他更极端更令人心酸的地方。史蒂文斯似乎完全压制了和以前的女管家肯顿小姐之间发生浪漫爱情的可能性。他要利用一个难得的假期去看望她。他已经很久没见过她了。他要重返昔日的重要时刻。然而,他所说的没有一样是他对这件事的真情流露。这部作品在这一难度极大的地方做得很成功。就是说,你的人物在某种程度上能侃侃而谈、机智聪慧,但他似乎没有任何自我分析或自我认知的能力。这是很难糊弄过去的。你当时觉得棘手吗?

石黑:他最后说自己之所以这么做是因为在他内心某个深处,他知道要避开什么。他非常睿智——这样说没有任何贬义——看到了危险地带,这控制了他的叙述走向。小说的语言就是自我欺骗的语言。为什么他说这些事情,又为什么他在特定时间提到了特定的话题,这都不是随机的,都在他不曾言说的事情的控制之下。这是他讲故事的动机。他身处痛苦的境地,因为在某些层面他确实明白真相是什么,但他又没有公之于众,而且他还有本事让自己相信这其实是子虚乌有。他口才极佳,足智多谋,出色地完成了自我欺骗的任务。

斯威夫特:你提到了自我欺骗的语言。你的主要叙事者全都用过这种语言。这尤其和记忆的不可靠性有关。你的小说人物似乎随心所欲地遗忘和记忆,要么想起的事发生的场景不对,要么和别的混为一谈,这其中是有意或无意的逃避过程。你认为这在多大程度上是有意为之?

石黑:他们有意为之?

斯威夫特:正是。

石黑:在某个层面,他们必须明白什么是自己不得不逃避的,这决定了他们如何游走于回忆和往昔时光之中。他们通常对过去忧心忡忡,这并非偶然。他们担忧是因为他们感觉到过去有些事不大对劲。当然了,记忆是片极不可靠的领地,正是记忆的含混性助长了自我欺骗。所以常有的情况是,不断为过去编造各种版本的人很快再也无法恣意捏造了。人生的结果就是你要对自己的一生承担责任。

斯威夫特:史蒂文斯拜访了过去的女管家肯顿小姐后,坐在海边,放声大哭。这是一种自我面对,一种坦白,但是这一刻可能也是另一种尊严。承认失去和失败而得来的尊严,一种远远超出史蒂文斯格局的尊严,然而他确实赢得了这种尊严。

石黑:的确如此。

斯威夫特:带着痛楚。

石黑:这是生而为人的尊严,是诚实的尊严。我觉得,那是我想代表史蒂文斯和上一本书中的画家小野发出的呼喊。没错,他们经常自我炫耀,面目可鄙。他们投身于相当肮脏的事业。如果有什么要为他们辩解的话,那就是他们有了作为人的某种尊严,他们接受了关于自身非常痛苦的现实,从而最终有了些许英雄气概。

斯威夫特:看起来你觉得尊严是个相当纷繁复杂的概念。写作过程本身就是种尊严。人们可以说你的文风不失尊严。我想知道,你是否认为艺术家和画家也始终面临着和史蒂文斯差不多的问题。艺术本身有其固有的尊严和体面,然而,当它卷入重大事件或者政治中时,艺术的领域就被延伸,艺术也会变成圈套。《浮世画家》中的小野是一位纯粹意义上的艺术家。“浮华世界”就是纯艺术的美妙绝伦与转瞬即逝。正是他把自己的才能服务于了政治,他人生中的一切才大错特错。他这样做错了吗?艺术是否不该服务于政治?艺术是否应该关注社会与政治的东西?

石黑:艺术家们应该时时刻刻问自己这些问题。一个作家,还有一般意义上的艺术家,在社会上占据着非常特别和重要的位置。他们要问的问题不是“应该还是不该”,而始终是“在多大程度上”“在特定环境下什么才是妥当的”。我认为答案会随着时间的变化而变化,取决于你所在的国家或者你所处的社会领域。艺术家们和作家们每一天都要这么扪心自问。

显然,如果你永远只是思前想后、举棋不定,这并不够。有一天你必须说:“不管这项事业多么地不完美,我仍然全力支持,因为其他选择糟糕透顶。”难就难在判断时机。写小说尤其有个好处,就是作家其实推迟到很晚才做决断也没什么不妥。小说的属性意味着它不适合用来前线宣传。如果你强烈反对某项争议中的立法,你大可以给报刊杂志写信,在媒体上写文章口诛笔伐。但小说的长处是它会被更深入地阅读,并且在很长一段时间内,一代又一代大有前途的人都会阅读小说。它的形式使它适合更根本、更深层和更普遍意义上的政治争鸣。我参加了一些以“无家可归”为主题的运动,但是我从来没有把任何内容写进我的小说中。

斯威夫特:你现在在写新的小说吗?

石黑:我正在努力。我已经从图书馆借了很多书。要花很长很长时间我才能真正开始动笔。真正写成文字我一年之内就可以完成,但前期背景调研工作要花很长时间。要熟悉自己即将涉足的领域,我必须或多或少地了解我的主题是什么,小说中的重心何在,我还要对人物角色略知一二……

斯威夫特:甚至在你还没动笔前。

石黑:是的。从那个意义上来说,我是个非常谨慎的作家。往打字机里塞一张白纸,等着头脑风暴后看会写出来什么,这我可做不到。我必须手上有一份清晰的规划才行。

斯威夫特:你觉得在写作中你是否忠实于自己的规划?

石黑:是的。而且越写越是这样。我的第一部小说可能没有。头两部小说创作之余我学到的经验就是主题统一。无论某个情节发展多么精彩,或者写作中你突然想到多么绝妙的主意,如果它无法服务于整体结构,你就必须扔掉,然后继续你期望追寻的内容。我在第一部小说中有过这样的经历,有些东西抢去了原本打算探讨的主题的风头。不过眼下,我开始渴望能像有些作家那样,我猜他们不按计划走而让作品在混乱中精彩纷呈。

斯威夫特:他们跟着感觉走。

石黑:在我的阅读经历中,两位作家被我奉若神明,他们是契诃夫和陀思妥耶夫斯基。在我的写作生涯中,到目前为止,我更希望像契诃夫那样:笔调简洁而精确,谨慎操控。但是有时候,我的确会羡慕完全混乱的状态,陀思妥耶夫斯基式的混乱。通过那种方式,他的确达到了你无法通过其他途径企及的高度。

斯威夫特:跟着计划走,你就做不到他那样。

石黑:是的。混乱本身有着重大的价值,因为生活本身就是一团麻。我有时会想,作品应该如此干净利落、条理清晰吗?把一部作品称作结构精妙是对它的赞扬吗?如果说一部作品有的地方前后不连贯是对它的批评吗?

斯威夫特:我认为关键在于它能否吸引住读者。

石黑:我想改变一下。我要去开发自己写作的另一面:凌乱、无序、散漫的一面。不像样的一面。

*本文节选自《石黑一雄访谈录》

资料:上海译文

编辑:周玉