观念的沉没:走向1900

1874年3月28日,大清总税务司赫德写信给在伦敦的办事处主任金登干,“我数月前写信让你为毛大人年老耳聋的母亲买两个助听器,他想知道是否快寄来了。我希望你在收到此信之前已把助听器寄出了。”毛大人,名为毛昶熙,分别在1869-1878、1879-1882年两次出任总理衙门大臣。总理衙门是直接和赫德工作对接的机构。既然要给这样重要地位的大人买东西,金登干就高价买了助听器,装在一个用天鹅绒、丝绸和金子做的耀眼的盒子里。赫德收到后不满意,觉得过于华而不实,盒子做工还不怎么样,助听器的价格也比一般高出不止一倍。他怪自己没有和金说清楚诉求,要求他以后找一些商人,买到货真价实的好东西,远离大吹大擂货价昂贵的商人。在回信里,金登干婉转解释他的用意,并表示他误解了,助听器的费用之前是从公账上支出,现在他还上了这一款项,改由赫德自己的私人账户支出。

在同一时期往来于中国和英国的函电里,他们俩最重要的话题之一,就是买各种东西,小到带有海关戳记的信纸等文具,大到同文馆印刷所需要的印刷器材——从前由在北京的教会印刷机构美华书馆代印,现在学生多了,需要印刷更多的讲义,翻译更多的作品。赫德不断地催促金登干,因为“总理衙门每周都为这些器材来麻烦我”,他们总是问还没有到吗,“好像大清帝国的命运就靠这种东西似的!”

他说的不错。

那些“新东西”

历史学家陈旭麓说,“欧风美雨”最初渡过太平洋,在澳门、香港和五口登陆,然后吹向中国社会。尤其是在1860年之后,中国和西方建立了现代的外交关系,更深层的接触,加上战争中的失利,从主持朝政的恭亲王奕訢,到一些地方大员如曾国藩李鸿章等,都深刻意识到必须学习西方技术,这就是以练兵制器为主要内容的自强运动。

新事物一点一点渗入到中国人、尤其是精英阶层的生活中。一位总理衙门大臣的老母亲,借助助听器,能够再度听到外部的声音。同文馆的学生们,可以学习最新的科学知识。帝国的亲贵们,也能通过天文望远镜,观察小行星在星空中的移动。

到1891年,这场持续了三十年的洋务革新运动成就非凡。各地有了一批出色的军用企业,能够制造船舰枪炮;也有了一些官督商办或官商合办的民用工矿业和运输业;以同文馆为代表的综合性学校也培养了一些西学人才;上百名幼童有机会赴美国留学,虽因中途撤回,大部分未能完成学业,但他们成为未来中国的储备人才;1885年成立海军衙门,北洋大臣李鸿章把原来的北洋舰队扩展为一支强大的海军。

他者的镜像

然而,依附于旧事物的新事物,虽受到旧体制的卵翼,却也极其脆弱。洋务派看到了大变局,要应变,然而即便是器物层面的变化这种观念,仍然是漂在上层的浮沫。即严复在《天演论》“导言十六进微”中所说:“物形之变,要皆与外境为对待,使外境未尝变,则宇内诸形,至今如其朔焉可也。惟外境既迁,形处其中,受其逼拶,乃不能不去故以即新。”因为所处环境的变化、压迫,不得不有所改变,一旦外部压力没有那么大的时候,就容易回到熟悉的老路上。此外,也因为历经三十年,变革进入深水期,需要触动更大利益的时候,变革就停滞了。

1856年,英国学者密迪乐来中国考察太平天国革命。他亲睹了战乱、饥荒、烧杀掠夺、贫困……回到英国后,他写了一本书《中国人及其叛乱》。他认为中国最需要的不是现代科技,而是基础文明。这个基础文明,他认为是对契约精神、权利意识以及个人自由的认知。确实,某种程度上,现代转型,其实就是建立一个基础文明的过程。

事实上,即便是客观认识西方世界,“师夷长技”这个鸦片战争后最浅层的认知,也并没有随着时间推移,下沉到普通人中间。民国时期山西主政者阎锡山,因读了一本书,而生出出洋的雄心壮志,他说:“髫年入塾,窃读乡先正《瀛寰志略》书,每思航海西渡,考察拿破仑、华盛顿之战迹,研究卢骚、孟德斯鸠之法理。” 阎生于1883年,按照前人六七岁上私塾的习惯,当是在接近1890年,他读了这本地理书。

《瀛寰志略》初版于1848年,识之者目为“破荒之作”,贬之者认为作者徐继畬为外夷张目,又因徐本人一向被视作投降派、汉奸而蒙尘,本土不闻,反而在日本数次翻刻。1865年徐继畬被起用召回,次年《瀛寰志略》以总理衙门的名义重印,才影响了不少晚清的洋务派和维新人士,如郭嵩焘、康有为、梁启超,阎锡山等人。直至1905年五大臣出洋考察宪政,此书才大印行。一晃已是五十多年过去了。

书的命运何尝不是国家的命运。观念没有下沉,没有一大批理念、价值观接近的倡导型人物,一般民众也没有哪怕是浅层的接纳,新事物要扎根就非常不容易。李鸿章在给同僚的信中说:“外国猖獗至此,不亟亟焉求富强,中国将何以自立耶!千古变局,庸妄人不知,而秉钧执政者亦不知,启甘视其沈胥耶!”都是不知外事的庸妄人,结果修铁路能争上二十年,教育改革要酝酿上三十年。

新事物,融合后的文明要开花结果,都需要渗入到中间层甚至一般人的生活中。人们要在新观念的浸润下,去如实认识世界,而不是依靠臆想和附会沉浸在优越感中。即便是徐继畬,在1840年战争初起时,仍然靠着传言想象,认为英国人“两腿僵直,跳走不灵”,登陆作战是他们的弱点。直到陆战也打不过,一败再败,他才如大梦初醒,开始真正地去了解世界,重新发现世界。虽《瀛寰志略》仍是以传统理念去打量,他已经用西人代替有歧视色彩的夷人,以他者为镜,照出一个更真实的自我。

观念的沉没

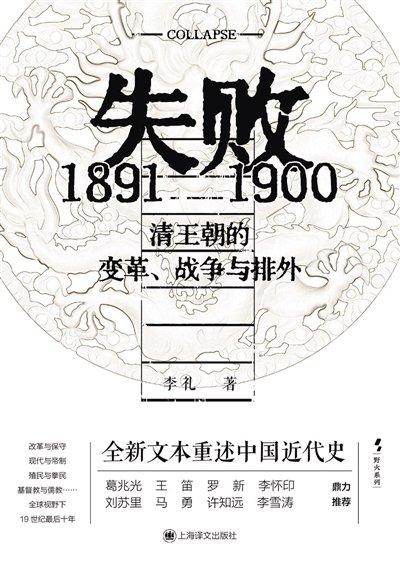

《失败:1891-1900清王朝的变革、战争与排外》可以说就是对观念未能下沉所造成的严重后果的“展览式”展示。

作者李礼作为一位近代史研究者,他一直瞩目于晚清最后二十年。他在自序中引用了德国人奥托·福兰阁(Otto Franke,在1888-1901年间担任过驻华使馆翻译)的话,他严厉地批评,“中国还完全固守着古代对待危机的态度,尽管19世纪发生了那么多让人警醒的事件,他们仍然没有认识到新时代的本质。”在中国待了五十四年的赫德则在失望之余,多了不忿、沉痛和惋惜。1898年1月16日,他和户部尚书翁同龢密谈,翁在日记里记下了他的言语,“食毛践土,极思助中国自强,前后书数十上,无一准行者,大约疑我不实不公耳”,赫德回忆在1866年呈《局外旁观论》,心里“亦知中国万不能行,特尽我心耳”,他相信,“我言若行,三十年可无大变故。”其话语之沉痛、遗憾之深惋,打动了一向对外国人偏见很深的翁同龢。李礼在此提出“观念的威力”——“击败最后一个帝制中国的也正是观念。”新观念涓涓细流,没有汇集沉浸,直到如严复所言,“故变之疾徐,常视逼拶者之缓急”,在内外环境更严峻的逼迫之下,在旧的躯体里艰难挣扎的新观念,因反弹抱团而成势的旧观念,喷涌,对抗,绞杀,就会产生灾难性的后果。

李礼用带有编年体式的叙事,重述了这十年新旧观念驱动下的历史大事。这些人事,不是简单的因果关系,他们编织成类似佛教里的因陀罗网,彼此有连接,互相有影响,也互相转化。他没有很用力地去组建自己的历史叙事逻辑,更多是一种呈现。在他搭建的“历史瞭望塔”上,他把所看到的历史事件依着他的理解,就这么平静地展现。他想让读者依靠自己活跃的想象力,认识到一个更本质的时代——依据事实和联系,而不是历史学家的论述,来规划分解历史。

我理解这也是为何他选择了使用大量注释,每一章与正文相差无几的注释,譬如第一章正文有十四页半,注释多达十一页,扩大了时空上的纵深感,也进一步把这十年置于1840年以来的历史进程中。第三章第48个注释,李礼引用了英国人干德利发表在《泰晤士报》上的文章里的一段话,“每年成千上万的中国人由帝国他处走过上海,他们可以看到美丽的建筑、整洁的街道、燃着的电灯或瓦斯灯;他们可以看到机器、自来水、电报、电话、火轮船、公园。他们在这里所得到的印象,必然多少传到内地去。”当然这美好的期待没有成为大规模的现实。醍醐灌顶的反而是爱读《瀛寰志略》、乘着“千岁丸”访问上海的日本人。

新观念报复性地在这十年爆发了。1894年败于蕞尔小国,连庸妄人也被惊到了,梁启超总结说,“唤起吾国民四千年之大梦,唤起吾国四千年之大梦,实自甲午一役始也。”他还说,“国家视其民为奴隶”,因此民众不关心不在乎。确实,权力缺乏普遍性,是过去几十年新观念不被主动扩散的根源所在。如今,借助新技术和崛起的媒介力量,过于稳定的古老国家,突然进入了一个观念狂飙突进的阶段。

信守旧观念的普通人,以为可以唤起传统的灵魂,凭借它们得到自己不曾拥有过的权力、机遇;上位者以为可以利用狂暴的底层力量,得到自己想要的东西,他们都不顾及这个过程中丧失一些更高的价值,也为此付出了惨痛代价——国家的失败。1900年的义和团和1901年的新政,就这么堂而皇之地实现了无缝对接。真正接受外部世界,新观念必须成为一种基础文明,它才是有力量的,才不会走大的弯路。

□庄秋水