紫竹禅院识旧痕

刘颖

众所周知,今日的紫竹院公园是一座以竹为主题的自然式山水园林。细究起来,它也是一座具有悠久历史和文化内涵的园林胜景。纳兰性德、乾隆皇帝、慈禧太后等人,都是紫竹院公园历史背板上的水墨色,使之具有深厚的人文历史积淀。

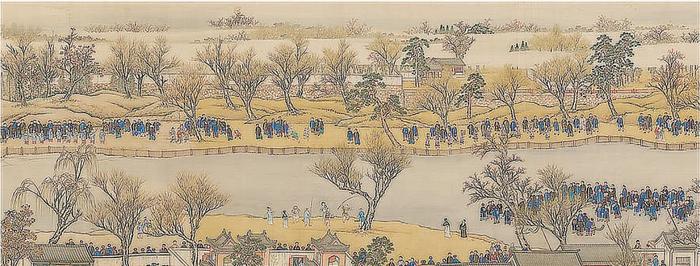

《崇庆皇太后万寿庆典图》第二卷《川至迎长》局部双林寺塔及紫竹院湖泡

《崇庆皇太后万寿庆典图》第二卷《川至迎长》局部长河(紫竹院段)

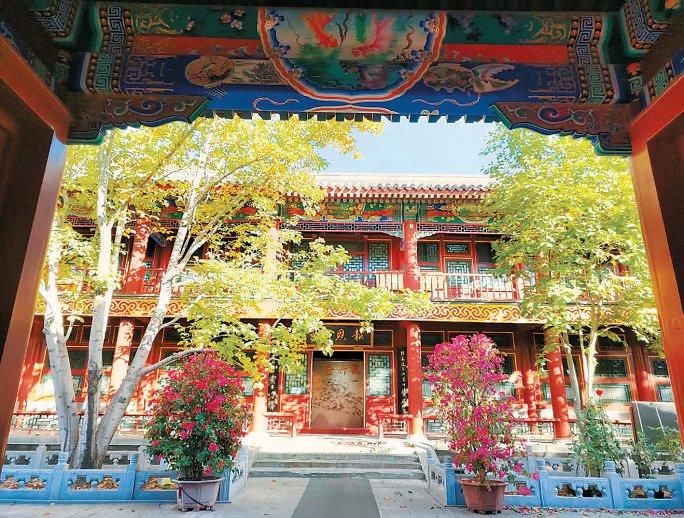

紫竹院公园内的报恩楼

慈圣太后与万寿寺下院

在紫竹院公园西北角,有一座具有悠久历史的明清皇家庙宇建筑群,名为福荫紫竹院。它是公园一个重要的历史文化景点,保留了丰富的历史文化遗存。福荫紫竹院主要由行宫与禅院两部分建筑群落组成。有关其可考历史,可追溯至明万历时期。

明万历五年(1577年),万历帝朱翊钧即将大婚,相传其生母李太后(慈圣太后)欲借佛事树立天子形象,于是出资并下令司礼监太监冯保,扩建京西的聚瑟寺,目的是收贮佛教经卷,并作为皇家祈福祝寿之地。寺庙扩建完工后,万历皇帝赐名“护国万寿寺”。当时紫竹院地区长河南岸有一处小型庙宇,作为万寿寺下院一并纳入其中。从此,这座小型庙宇成为皇家敕建庙宇,仅为皇室服务。

到了明末时,朝廷腐败严重、内忧外患交织,国家统治力急剧下降,皇室已无暇顾及焚香礼佛事宜,这座庙宇虽作为万寿寺下院,也因长时间荒废无主成为游僧庇佑之所。

崇祯年间,以汤若望为首的西洋远臣受命协助徐光启、李天经,历时五年编著《崇祯历书》,备受崇祯皇帝器重。李天经是明代官员及历法家,他在工作过程中发现了一个情况,原来负责管理一块土地的僧人,即“替僧法宝”已经去世,而这块土地是皇帝御赐给万寿寺下院作为香火田的,面积达二十顷。由于这位僧人已去世,这块田地成为无人继承管理的“绝产”。

鉴于这种情况,李天经向皇上奏请“查得替僧法宝已故,遗有御赐绝产万寿寺下院香火地二十顷”,建议将这块闲置的土地分配给当时的外籍传教士,如罗雅谷、汤若望等人,以此作为他们的安身之所,也是对这些人辛勤工作的奖励。李天经希望通过这种做法来“破格柔远,以励勤劳”,超越常规做法笼络远方来的人才,奖励他们的辛苦付出,同时也光耀大明朝廷的恩典事迹。李天经奏请皇室赐予汤若望等人田地一事,在明代科学家徐光启的《新算法书》中有所记载。这块土地后来被称为“紫竹院田房”,便是“紫竹院”名字的由来之一。

纳兰性德与双林寺

历史上的紫竹院东南方,曾有一座七层密檐实心砖塔,系明万历年间双林寺塔。

双林寺的由来可以追溯至明代万历年间。权倾嘉靖、隆庆、万历三朝的冯保,于万历年间任司礼监掌印太监,兼掌东厂。根据记载,万历年初,冯保在负责督建万寿寺时,利用这个机会为自己在紫竹院东湖岸边挑选了一块风水俱佳的地方,建造了一座家庙,并以其别号“双林”命名。这座寺院在明朝时得到大规模建设,“凡寺之所宜者无所不备”,可谓布局规整、功能设施齐全。寺包括山门、钟鼓楼、天王殿、佛殿、伽蓝殿、护法殿、方丈室、斋堂、禅室以及僧房、厨房、仓库等配套设施。寺后堆砌有假山,高丈余,山上有明阳洞等景观,四周点缀着亭台楼榭、群卉丛萃。

关于双林寺的文献记载甚少,更多的是纳兰性德与双林寺的惆怅之事。纳兰性德的夫人卢氏去世,他久久陷入情逝之伤,难以自拔。他将亡妻暂厝于双林寺中,并赴寺中宿夜,为亡妻守灵。在无边的夜色中,他以一首《忆江南·夜宿双林寺禅院有感》表达万般悲戚之情:“心灰尽,有发未全僧。风雨消磨生死别,似曾相识只孤檠。情在不能醒。摇落后,清吹那堪听。淅沥暗飘金井叶,乍闻风定又钟声。薄福荐倾城。”

一年后卢氏周年忌日时,纳兰性德又来到双林寺,并作《望江南·宿双林寺禅院有感》表达对卢氏深切的思念:“挑灯坐,坐久忆年时。薄雾笼花娇欲泣,夜深微月下杨枝。催道太眠迟。憔悴去,此恨有谁知。天上人间俱怅望,经声佛火两凄迷。未梦已先疑。”康熙十七年(1678年)七月,卢氏从双林寺起灵,下葬于皂荚屯纳兰祖茔。

清康熙年间汤右曾写《过双林寺》诗:“高柳鸣蝉已到门,小桥雨坏昼昏昏。茶香一勺知新味,鸿爪何年识旧痕。乍落槐花秋梦冷,自翻荷叶午风喧。痴人未用痴相惜,宝带华缨一笑论。”由此可见,当时双林寺依旧是世人值得一游的景致。随着时间的流逝,双林寺逐渐衰落,未能保存下来。曾经偌大的庙宇历经烟雨岁月已全废,紫竹院内的双林寺塔也已不复存在。

乾隆皇帝与“紫竹禅院”

清乾隆十六年(1751年),为庆祝崇庆皇太后六十寿辰,乾隆皇帝大兴土木修建清漪园(今颐和园)。长河作为由紫禁城前往清漪园的必经水路,沿途因此大肆修缮,包括万寿寺下院,还将其交由内务府管理。乾隆皇帝为孝敬母后,在庙内供奉了一尊观音大士像。当时此地已有茂密且特别的紫色竹林,颇有“普陀山紫竹林”之意境,且观音菩萨居住在南海紫竹林,乾隆帝便赐名此庙宇为“紫竹禅院”。从此,“紫竹院”这一名称以官方的身份正式确立,此后得到更广泛的流传。

乾隆时期,在禅院西侧又添建一座行宫,作为帝后前往西郊游览万寿寺、颐和园等地时的临时驻跸之所,此即紫竹院行宫。据说,这座行宫是仿照承德避暑山庄“康熙三十六景”中的“烟波致爽楼”建造。它的营建可以说不仅丰富了紫竹院的功能性,而且进一步提升了这一地区的文化和历史价值。这座行宫既有皇家园林的典雅风貌,还仿照江南水乡风貌布置,周围种植了很多从南方移植来的名贵翠竹和其它植物,营造出清幽雅致的园林环境。行宫在拥有皇家园林典雅风貌的同时,又具有江南水乡的韵味,成为皇家巡幸活动中的一个重要节点。

乾隆皇帝对江南文化非常喜爱,十分重视紫竹院一带的园林建设,下令在行宫南仿照苏州城葑门外朝天桥港汊“芦苇深处”的江南水乡风光,叠置青云片石,形成高低起伏的群峰。同时,在湖边遍植芦苇,取名“芦花渡”,也叫“小苏州芦花荡”。营建此处景点,是为方便其母出游逛完苏州街,在长河北岸“杏花村”品茗后,再渡河至南岸逛一逛芦花渡。因此,这里景观处处是芦苇及太湖山石,与苏州街一同成为“庆祝万寿点景”之所。有人据此推测,“紫竹院”得名是源自乾隆年间对这里芦苇景观视觉效果的描述。这些芦苇移自江南,俗称“江南铁竿狄”。每到秋末冬初,霜凌的苇秆呈现出紫黑色,如此成片的铁竿狄,仿佛是茂盛的紫竹林一样。

此后,崇庆皇太后去清漪园消夏避暑,于倚虹堂弃辇,登舟沿长河水路行至广源闸。因水位有高差,需要更换船只,崇庆皇太后会在紫竹院行宫码头下船休憩,赴紫竹禅院进香,之后乘坐轿辇到万寿寺(广源闸西侧)码头登船去往清漪园。自此,紫竹院从仅有的寺院功能,转变成为皇室提供换船、礼佛、休憩等多功能为一体的皇家别院。

长河沿岸寺庙修缮此类事项贯穿了整个乾隆时期,而紫竹院行宫与禅院也随着每十年一次的修缮逐渐完善。乾隆皇帝改造后,紫竹院区域景致百姓无法涉足,但市民可以前往附近苏州街上的酒楼杏花村,远看紫竹院风光。

紫竹院不仅承载了乾隆时期的皇家记忆,也是清代宫廷文化和历史变迁的重要见证地之一。乾隆帝曾多次驻跸于此,作为一位热衷于诗词书画的皇帝,也在游历长河和紫竹院时,留下很多诗词题咏,这些作品都丰富了紫竹院的文化内涵。由于乾隆皇帝对紫竹院地区的重视,这里逐渐成为京畿地区一处重要文化景观,今日紫竹院公园的规划建设都深受其影响,这座具有历史底蕴和文化魅力、集观赏休闲和文化于一体的公园,延续着皇家园林的风采和历史记忆。

“慈禧梳妆楼”

清光绪九年(1883年),紫竹院行宫与禅院经历了一次重建。为便于管理,万寿寺方丈与广化寺方丈商议,推荐在同治年间担任慈禧二总管太监的刘多生即素云道人,当紫竹禅院住持。光绪九年至十一年,刘多生主持紫竹院重修工程。此番重建后,紫竹院正式从万寿寺分离出来,成为一处独立的行宫。建成后,工部尚书潘祖荫撰写了《福荫紫竹院碑》,表达对慈禧太后及光绪帝的尊崇之情。

修缮一新的行宫,深受慈禧太后和光绪皇帝青睐。每年慈禧太后都会乘船去颐和园消夏避暑,途经紫竹院。由于广源闸水位存在高差,需要在此地转闸换船,为了方便慈禧太后转闸换船,由样式雷绘制施工图,在广源闸东的紫竹院行宫添修了一个门罩码头。慈禧太后在紫竹院行宫码头下船后,乘轿前往广源闸西侧的万寿寺拈香行礼,之后在万寿寺码头登船继续前行。相传1894年,慈禧太后在筹办六十大寿时,再次来到万寿寺上香,向南望去,看到紫竹院南岸山坡裸露黄土,便命人在山坡上遍植各种菊花。菊花又名九花,因此百姓将这片小山称为“九华(花)山”。

慈禧太后和光绪皇帝由水路往返颐和园时,紫竹院行宫因其适中的位置而成为他们途中歇脚、休息或进膳的重要场所之一。这里也因此曾设有内务府奉宸苑的办事机构,负责接待皇室成员。行宫主体建筑为上下两层各九开间的“报恩楼”,南向为砖木结构,青瓦覆顶、雕梁画栋,可谓细腻典雅、古韵四溢。慈禧太后在报恩楼梳妆用早膳后,前往万寿寺拈香礼佛,此楼因而得名“慈禧梳妆楼”。

戊戌变法失败后光绪皇帝被囚禁,慈禧太后重新掌权。此时,国力衰退,长河河道和紫竹院湖多有淤塞。光绪三十四年(1908年),光绪帝和慈禧太后先后驾崩,隆裕太后下懿旨:永不游幸颐和园。从此,这条延续几百年的皇家御用水道趋于沉寂,曾经长河两岸鳞次栉比的庙宇道观、翠柳繁花胜景随之湮灭,紫竹院行宫也渐渐失去往日荣光。随着八国联军入侵,行宫碎瓦颓垣荡为寒烟。辛亥革命后,行宫由皇室独享变成官僚私邸,皇家别苑部分区域被改为农田。

时过境迁,紫竹院行宫的建筑现仅留有报恩楼、前殿、宫门、倒座房,紫霄殿门前两棵树龄四百余年的古银杏,至今枝繁叶茂,见证着历史沧桑和今日风华。

直到20世纪50年代后,紫竹院开始进行大规模重建和改造,最终成为了今日以竹类植物为特色,集优美环境、文化体验、自然教育、休闲娱乐于一体的综合性城市公园。与此同时,对紫竹院行宫的合理修缮和活化利用,不仅保护了公园物质文化遗产,更是精神层面上的文化传承。时至今日,紫竹院公园通过充分彰显自身文化空间价值,很好实现了文物古建活化利用与生态建设的双重目标,成为人们了解北京历史文化的一个重要场所,深受市民游客喜爱。

(作者单位:北京市紫竹院公园管理处)