淌过米兰·昆德拉的音乐哲学

转自:三联生活周刊

她努力想弄懂这个机遇的启示:她应召给一位吸引着她的陌生男人送白兰地的时刻,偏偏就是她听到贝多芬之瞬间,这是多么巧!

四十年前,一位步入创作成熟期的55岁小说家,出版了他后来广为流传的长篇代表作。这部作品男女主人公之间爱情的发生,如果说有不可言及的肇因,那当然是“上帝”于冥冥之中所作的安排;而其中可供捕捉的痕迹,作者则是诉之于不期而至的听觉,是以古典主义时期的音乐为媒的:

“她努力想弄懂这个机遇的启示:她应召给一位吸引着她的陌生男人送白兰地的时刻,偏偏就是她听到贝多芬之瞬间,这是多么巧!”

小说家穷其半生,居留于捷法两个不同国度,用一种类似旁观者的冷静视角观察着生活,认为我们日复一日都是“在与人和事的偶然相遇——巧合中度过”。小说第二章一开篇,就让女主角特丽莎与对她而言不同寻常的人和事相遇了:人是出现在旅馆餐厅的托马斯,而事是收音机里恰好正在播放贝多芬。

这部被改编成经典影片《布拉格之恋》的“20世纪最重要的小说之一”,就是《不能承受的生命之轻》。其作者是六获诺贝尔文学奖提名、在三代中国文艺青年中皆有广泛拥趸的米兰·昆德拉。

2023年7月11日,这位世界重量级小说家并不轻快的一生行至终章。在昆德拉谢世周年之际,我们且用他生命中颇具份量的音乐,聊以怀念。

小说家的童子功

音乐终其一生都在给予他重大影响,米兰·昆德拉可不是一般的“票友”。

1929年一个明朗的春日,小昆德拉出生于捷克东南部最明媚的南摩拉维亚地区。这里由葡萄种植园和酒窖所带来的欢乐,一贯漫延在古老欧洲的琥珀之路上,以及风俗完好的圣诞季和城堡中。首府布尔诺的市政厅与老教堂,没有严肃到去压抑艺术赋予这座城市流动的轻盈;孟德尔的豌豆遗传实验,也并未把布尔诺变成一座科学重镇。

这里是新艺术运动画家阿尔丰斯·穆夏(AlphonseMariaMucha)、现代主义建筑先锋设计师阿道夫·路斯(AdolfLoos)的故乡。音乐亦不遑多让,歌剧和交响乐创作并举的莱奥什·雅纳切克(LeošJanáček),带出了得意门生像路德维克·昆德拉(LudvíkKundera)这样的著名的钢琴家和音乐学教授。后者正是陪伴了米兰·昆德拉42年光景的父亲。

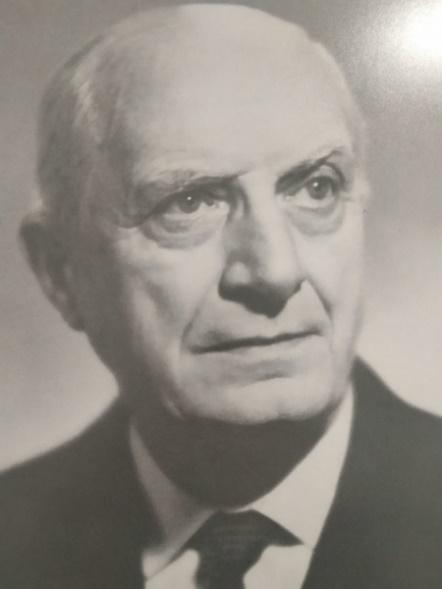

路德维克·昆德拉(1891-1971)

小昆德拉的系统性音乐启蒙,是在父亲路德维克全方位指导下完成的。从记谱子和钢琴演奏技巧开始,逐渐延伸到作曲,同时贯穿着音乐理论、素养以及艺术审美积累与超拔。

音乐的连接,让父亲成为他的“头号朋友”,这已经超越了那个时代多数父子的关系形态。尤其是音乐乃至艺术偏好,可谓一脉相承。父亲的老师雅纳切克,也成为米兰·昆德拉的师承,被他追忆为“伟大的现代主义者”、一位追求新美学的作曲家——通过深刻的艺术表达,反对那种“伪造感情”的浪漫感伤主义。

音乐营养的汲取,还得益于父亲的圈中好友。保尔·哈斯成了小昆德拉的忘年交,这样的引见是路德维克对挚友和儿子的双向支持。“当时正值战争时期,他的一位犹太作曲家朋友(保尔·哈斯)被要求佩戴黄星,人们开始躲着他。父亲不知道该如何表达自己的声援之情,于是就请他给我上课。”

虽然在昆德拉10岁时,保尔·哈斯就被被捕关进了集中营,但短期的和声与对位法教学,仍给他留下深刻印象。比如:

“一次课后,他送我出门。在门口停下脚步,突然对我说:‘贝多芬有许多令人惊讶的薄弱段落。但正是这些薄弱衬托出了强劲的段落。这就像一块草坪,如果没有它,我们就无法欣赏生长其上的美丽树木!’”

“一个男人,在他踏上恐怖旅途前不久,站在一个孩子面前,大胆思索艺术作品的创作问题”,成为终生萦绕昆德拉心间的一段插曲。

充满音乐氛围的家庭,严格的音乐训练,生命之初所赋予他的,不失为一种偶然。不仅其艺术修养因之而丰富,音乐性和偶然性,也为他后来的文学创作提供了独特的视角与灵感。

艺术的冲突

细心的读者可以发现,米兰·昆德拉的小说和散文中经常出现父亲的老师——雅那切克的身影。多篇文章中,他对作曲家的个人和艺术生活进行反思,从美学或纯技术层面仔细分析他的作品,并提供了详细的音乐实例。

在其他杰出的现代音乐家身上,“因历史灾难(纳粹主义与战争)而迟迟得不到认可”,而“在雅那切克身上,他的‘小国’则完全取代了灾难”。

米兰·昆德拉认识到了创作洞察力的精髓所在。他称音乐这座“美丽的花园”,“就在历史的隔壁是一场悲剧”。

1993年在巴黎,他将不被祖国接纳的莱奥什·雅纳切克称为“家庭中不受宠爱的孩子”,似乎在某种程度上,将幼年仰望的作曲家同自己的命运联系在了一起。1968年8月,苏军占领捷克斯洛伐克全境;1975年7月,米兰·昆德拉携妻子离开故土,流寓法国。当局剥夺了他的捷克斯洛伐克国籍,并禁止他的书籍出版。

28岁的莱奥什·雅纳切克(1854-1928)

这种冲突,或就更广泛的音乐史而言,传统的连续性与片面认识之间的冲突,是米兰·昆德拉艺术思考的另一个重要里程碑。对自中世纪以降、直到现代主义的音乐史了如指掌,同时对当代艺术也颇有研究的米兰·昆德拉,绘制出一幅足以佐证自己观点的广阔全景图。

在《过去的呼唤》一文中,他举了如下例子:

在莫斯科,天才钢琴家格伦·古尔德为音乐学院的学生们举办了一场音乐会。在演奏了韦伯恩、勋伯格和克雷内克的作品后,他给听众做了简短的评论:“我能给予的最大赞美就是,这些音乐中的原则并不新鲜,它们至少有五百年的历史。”然后,他演奏了三首巴赫的赋格曲。

米兰·昆德拉与形形色色的理论展开了论战。正如他典型的文字风格一样,思考以同心圆的方式展开,艺术家的问题,即所谓“小国”民族文化问题的一面镜子。小国的生活、历史及文化仍鲜为人知,他们的艺术大多还是地方局限性的,他们的觉知则姗姗来迟。

一如和父亲共同的老师——雅那切克,作者痛心地称其为“小国”最伟大的艺术家。

轻盈,有趣

米兰·昆德拉一直是一位音乐哲学家。对音乐的深刻反思,就像用敏锐的眼睛从广阔的历史全景中捕捉到的插曲,与他小说中的情节相得益彰。他了解音乐,反思音乐,并以沉重生命之上的轻松,将音乐与生活交织在一起。

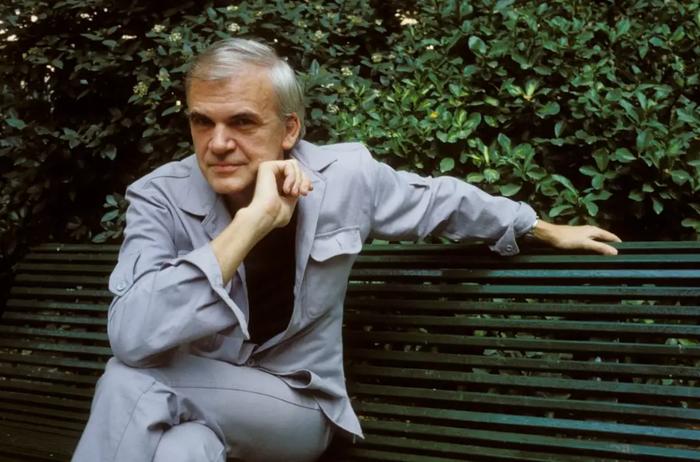

1984年,《不能承受的生命之轻》出版之年的米兰·昆德拉

在旅居巴黎后,回首往昔的第一部长篇小说《笑忘录》中,昆德拉不仅对音调的演变进行了反思,还模拟了一段感人至深的童年记忆,用以构建自己的音乐史景观。

小说主人公回忆起父亲如何向当时只有五岁的自己,解释音调系统的工作原理:调性系统是一座皇家宫廷,其中每一个音调都是一个小小的宫殿。在这个宫廷里,国王(主音)掌权,有两位侍从官从属于他,还有“听从他们吩咐的四个大臣,每个大臣都与国王和侍从官们保持着特殊的关系;此外,官里还住着其他五个被称为半音的音符——在其他音调里肯定占据着显要的位置,但在此他们只是宾客”。

曾经的音乐作品,根据音调的位置、头衔和功能是有据可循的,“比如在马勒的作品里,在巴托克或斯特拉文斯基的作品里更是如此”,最天真的听众还是能大概猜出来讲的是什么。即便是最为复杂的音乐,它还是在讲同一种语言。

但紧跟着,主人公谈到了“革命”,音符之间的等级被废除了,一律变得平等。从这个以宫廷等级制度为隐喻的童话中,米兰·昆德拉像足球比赛开球一样引出了音乐史。最终君主制衰落,“王宫被永远地废除了,取而代之的是一个建立在平等的十二音体系基础之上的统一帝国。”

像极了二十世纪人类社会的高频变迁,音乐的发展进程,似乎也不容许停步与满足。

昆德拉说,音乐的音色变得比以前更有趣了。总之,“十二音体系的帝国不久也就瓦解了。勋伯格之后,来了瓦雷兹,他不仅废除了音调,连音符(记录人声和乐器的音符)也废除了。”取而代之的是一种微妙的、无疑是华丽的噪音结构,但同时也开启了基于不同原则和不同语言的不同历史。

众所周知,新音乐的另类性,与古典浪漫主义时代人们对音乐本质的认知已经大为不同。在整个二十世纪不停引发热烈的讨论,有时甚至会引发丑闻和一连串的排斥。

时代还在向前推演,摇滚和朋克追随文艺潮流,闯入音乐之家。在《笑忘录》将近尾声处,代表新一代的男孩拿出了一架小收录机。随后,传出摇滚乐,电吉他,歌词,那男孩开始跟着节拍扭动身体。也还年轻的女主人公塔米娜厌恶地看着他:“这孩子带着成人的那种挑逗动作扭腰摆胯,她觉得这很下流。”

米兰·昆德拉曾多次反思与他同时代的作曲家,乃至本世纪顶尖的音乐家,是如何指责现代主义作曲家的反浪漫主义,且试图在其作品中寻找“情感活动”,从而“挽救”音乐。

音乐的哲学出路:“道路在雾中”

在文学理论集《被背叛的遗嘱》第三部分,《何为肤浅,何为深刻》一文中,作者曾与一位音乐理论家展开了探讨。后者称文艺复兴时期作曲家克莱门特·雅内坎的作品《鸟之歌》和《女人的啼叨》是描述性的。

对此,作者没有疑议,但对于该音乐理论家所谓“好与坏的极端”,言下之意即雅内坎是肤浅的,米兰·昆德拉并不接受。

他着意强调的是,“雅内坎是一个比人们所说的要全面得多的艺术家,因为除了他的不容否认的美好的天赋,在他那里,人们所遇到的还有温柔的诗意,在情感表达中的直入心胸的热忱。”

谈到雅内坎的音乐,他说,那是与“鸟的歌唱,女人们的闲聊,街巷里的嘈杂声,一次狩猎或一个战役的声响,等等”声音相呼应的:“借助于音乐手段(通过合唱)的描写,经由复调音乐来工作,一边是‘自然主义’摹仿(它给雅内坎带来令人赞叹的新音质),一边是造诣甚深的复调音乐,两个几乎不相容极端的结合令人神往:这就是艺术,细腻、游戏、快活和充满幽默。”

法国牧师兼作曲家克莱门特·雅内坎(1485-1558)

嬉戏和欢笑,是昆德拉文本中最重要的因素之一。他早期的短篇小说集名为《可笑的爱情》,透过笑的棱镜,他审视良善的情感:无论是滑稽、讽刺还是苦涩,但都带着笑。

缘于此,在目光短浅的音乐理论家面前,为雅内坎辩护,主张艺术有笑的权利。与此同时,米兰·昆德拉更进一步,揭示出音乐更深层次的本质:

在雅内坎的评论者看来,肤浅的是“描绘才能”和“描写”,深刻的是“表达感情的穿透力”和“温柔、钦佩而可敬的语调”。因此,“深刻”就是触及感情的东西。但昆德拉声明,我们也可以将“深刻”定义为触及本质的东西。雅内坎在创作中触及的问题,是音乐最基础的本体论问题:噪音与乐音之间的关系问题。

针对此一关系,昆德拉如是说:

雅内坎的艺术提醒我们,在人类灵魂之外还存在着一个声音宇宙。这个宇宙不仅包括自然界的声音,还包括人类的说话声、歌唱声,以及日常生活和节日庆典中所注入的声音。他提醒我们,作曲家可以为这个‘客观’宇宙赋予伟大的音乐形式。

他进而想到苏联初期,自己在波希米亚度过的伤心岁月。“那个时期,我爱上了瓦雷兹和克赛纳基斯:这些客观的,但非存在的音响世界形象曾对我述说,从好斗的、令人讨厌的人类主观性之下,解放出来的存在;对我述说,在人走过之前与之后,温和的非人类之美。”

昆德拉总结而言,“由大自然的非敏感性来抚慰。”因为非敏感性是可以抚慰人的:非敏感性世界,是人类生活之外的世界,是永恒,“是大海与太阳同往”。

“人类灵魂之外的宇宙”,是米兰·昆德拉音乐品味赖以建立的现代主义方法之一。小说家对细节极其敏感,他在文艺复兴时期的音乐中发现了这些原则,再以自己的方式,将现代性融入到历史的永恒螺旋之中。