1831年,一个中国农民的伦敦之死如何震撼了全球医学界

1831年,伦敦盖伊医院,在近千名观众和记者的现场围观下,三位著名外科医生为中国农民何鲁切除一个长在生殖器上的巨大肿瘤。

1831年,伦敦盖伊医院,在近千名观众和记者的现场围观下,三位著名外科医生为中国农民何鲁切除一个长在生殖器上的巨大肿瘤。长达1小时44分钟的无麻醉手术过程中,何鲁多次昏厥,最终死在手术台上,时年32岁,切下来的肿瘤重达56磅。

这是一段没有任何中文记录的医学史,复旦大学历史系教授高晞花了37年时间,在新书《何鲁之死:1831年震撼全球的医疗事件》中,将鸦片战争前这段罕见的跨国医疗事件重新呈现出来。高晞还挖掘出何鲁之死在当时英国社会产生的多重影响。外科医生讨论技术冒险与医学道德之间的平衡;何鲁病态的肿瘤形象,则被政客操纵利用,影响了同时期英国议会改革政治运动——他的肿瘤甚至催生出了政治改革的经典术语:社会腐败的“毒瘤”。可以说,这一切,都是当初满怀希望的何鲁踏上去伦敦看病的大帆船时始料不及的。

高晞是著名历史学家朱维铮的学生。她说,朱维铮说得最多的一句话是:历史研究要先把时间、地点、人物讲清楚,再考虑问题。“我只是对何鲁的死亡很好奇,想弄明白他为什么会死,没想到一研究就打开一个新天地。”

埋了37年的困惑

1987年,高晞结束去七宝农村支教,回到当时的上海医科大学。她准备讲课资料时,在学校图书馆看到一本英文版的《中国医史》,里面有这样一段简单记录:1831年,东印度公司医生送一位中国病人去伦敦求医,病人最后死在手术台上。

“他怎么会死?”时隔37年后,高晞还清楚记得读到那句话时产生的震撼。“上世纪80年代初期,我们有一种非常强烈的观念,即西方医学传入中国后,一直是在帮助中国。但是东印度公司为什么花钱把中国人送到伦敦看病?英国医学昌明,之前也有中国人被传教士带到欧洲去接受了很好的教育,比如中国第一位留学英国的医学博士黄宽。为什么这个病人却死了?我有很多问题搞不明白。”高晞说,当时她大学毕业才一年,《中国医史》上那段记载没有完全读懂。书里提到的大量原始史料,不像现在的学术书一样标好了注解,没法找到出处,但她从此记住了这样一件事。

从复旦大学历史系毕业后,高晞的研究一直集中在西方医学传入中国这个领域。每当涉及1840年前的医疗史,她总会想起那个“中国病人”,疑惑也越来越多,当时发生了什么?他怎么去的英国?瘤长什么样?是不是英国人觉得自己高人一等,没照顾好他,就死在那里了?

2020年,台湾地区学者苏精的《西医来华十记》出版,高晞受邀写书评时,发现在书里也提到何鲁之死,并提供了文献来源线索。高晞很激动,写信问苏精,是否可以提供一些何鲁的档案?在苏精的帮助下,高晞意识到自己可以有能力追索那段历史了。

2020年整个夏天,高晞都在网上搜索《柳叶刀》《泰晤士报》等各种医学期刊、报纸。随着材料积累,她发现何鲁之死在当时英国社会形成了复杂而轰动的影响,形成通过讲述英国人给何鲁画的三幅画,来多方面分析这个医疗事件的写作思路。

书稿即将完成前,高晞又习惯性上网搜材料,没想到在旧书拍卖网上,再次找到与何鲁相关的线索,这部分内容后来成为余韵悠长的《回响》。1831年,何鲁在手术台上出现生命危险时,有个叫福特的医学生主动给他献了8盎司鲜血,那年福特才19岁。为了感谢福特的见义勇为,何鲁的主刀医生凯送了一本他的导师的导师、英国近代解剖学家约翰·亨特写的书《论血液、炎症和枪击伤》,并在书的扉页写下一段纪念的话。1837年,福特作为第一批抵达新西兰的医学传教士,这本书随着漂洋过海,2018年,又出现在新西兰的旧书拍卖网。

“找到新西兰拍卖的《论血液、炎症和枪击伤》时,感觉真的是圆满了,就是你想搞明白‘何鲁之死’这件事情,所有的因素全部打开了。当然还可能因为我有一种锲而不舍的精神,近40年来心里一直装着何鲁的故事。”高晞说。

被多次构建的何鲁之死

何鲁其实不是这位广东农民的真实姓名。在目前可见的史料中,他没有中文名字,只有粤语拼音“HooLoo”,20世纪30年代,中国医学史学者王吉民翻译成“侯路”或者“侯鲁”,苏精则在《西医来华十记》中翻译成“何鲁”。

就是这样一个中国史学界从不曾记载的小人物,却因为生殖器上长的巨瘤,与给他开刀的英国医生一起,构成一段绕不开的医学史。

1830年11月,广州。东印度公司收到公司医生郭雷枢(ThomasR.Colledge)的求助,说有个中国病人的生殖器上长了一个周长为44英寸的巨瘤,郭雷枢认为可以通过手术切除,希望得到东印度公司资助,送去英国开刀。于是,1831年3月17日,何鲁抵达伦敦,他也是第一个出现在英国人面前的病态中国人,畸形的身材满足了英国人的好奇心和对东方人的想象。手术前几天,英国《太阳报》和《星报》就反复造势,几乎所有伦敦人都知道盖伊医院即将给何鲁做手术。手术当天,几百个非医学界人士出现在医院手术室外,希望和医学生一样可以观摩手术。

4月9日下午1点15分,何鲁在医护人员陪同下进入盖伊医院的解剖学剧场。上手术台前他表情轻松,面带微笑。手术历时1小时44分后结束,何鲁依然处于昏迷状态,最后在众目睽睽之下去世。何鲁死后,英国社会掀起巨大波澜。在医学界,有人认为遇到这种情况应该开刀,并分享了自己的成功案例;有人则指责手术的残酷与医生的冷血残忍,媒体将医生给何鲁做手术称为“活体解剖”。

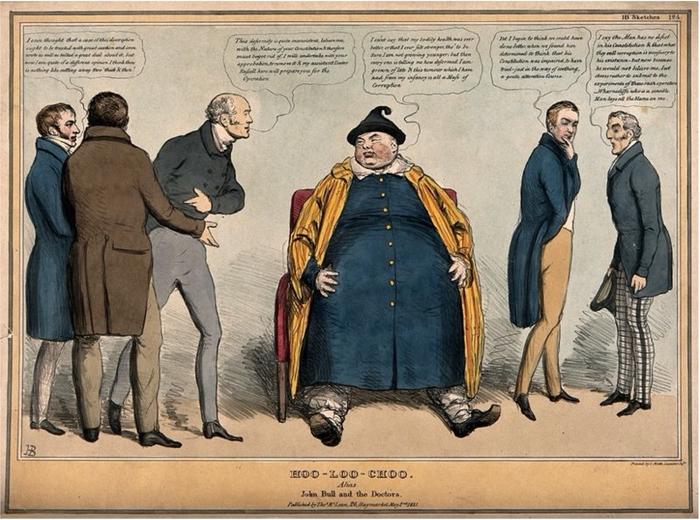

何鲁来英国之前,英国社会正在酝酿一场变革,各阶层的民众都强烈要求议会改革,形成的共识是,腐败现象严重损害英国上下的利益。于是5月,英国开始流传一张以何鲁为中心的政治漫画《何鲁朱,别名约翰牛和医生们》,由英国最有名的讽刺漫画家约翰·道尔绘制。这幅漫画的出现也标注着何鲁之死被注入新的维度。在道尔笔下,何鲁成为英国社会形象代言人约翰牛,肚子里有个巨大的、英国各阶层都想割掉的、危害国家经济的“毒瘤”。但是怎么割,旁边几位政治家却像外科医生一样,意见不一。

不过高晞说,何鲁事件发生在1840年前,也就是中国与英国关系没有发生逆转之前。不管何鲁之死在英国如何引发激烈讨论和各种演绎,但梳理英国社会舆论和政治家的态度可以看到,何鲁本人的形象始终是积极正面的,画家没有丑化何鲁。“何鲁在西方社会所呈现的各类形象的建构过程,反映了文化历史的理解是基于双方的心理结构和世界观。若将何鲁西行时间作为近代东西文化交流的一个范例考察,它示范了‘中间人’(何鲁)是如何在两者之间创造理解和误解的空间,又如何影响了东西方文化的相互作用和交流。”

《何鲁之死》写作时,恰好新冠疫情暴发,没办法亲临伦敦盖伊医院,高晞一直觉得有些遗憾。今年8月,高晞去英国时,专门去了盖伊医院。100多年过去了,医院外观和当初何鲁踏进那里时一模一样。教室里挂着医院在1982年为何鲁画的像,他的巨瘤醒目而突兀,但年轻的何鲁表情又很平静。

说起这100多年来围绕小人物何鲁之死在西方社会引起的种种声音,盖伊医院博物馆馆长郑重地告诉高晞,这个瘤不是亚洲人才有,“没有race(种族)”;他还说,医生的目标就是治愈疾病,而且是治愈全世界的人,不要去考虑政治、经济等因素。

对话高晞:医学全球化的背后不仅是科学,还是各种复杂的因素

中国人的“丑陋”形象是被构建的

第一财经:你说过,你的老师朱维铮先生告诉学生,历史研究要先把时间、地点、人物讲清楚,再考虑问题。具体到《何鲁之死》,你是怎么做的?

高晞:我跟着朱老师做了十多年研究,他跟研究生说话,我就坐在边上听,他说的第一句就是这个。那时候我还很年轻,说实话听多了心里就在想:“怎么又来了,都是老生常谈。”真的去做了才知道,要坚守这些原则很难。历史文章的书写,有时注重事件会忘了人物,或者选择著名的人物研究,有人物但忽视大历史,人物研究往往会与世界与环境脱离。

就拿“人物”来说,1840年以后,英国人对中国人有很多猎奇和丑化,我们通过当时英国的画报可以看到许多不堪入目的形象。那1840年以前呢?我发现,何鲁打破了我以前的想象。他虽然是农民,生殖器上又长了一个重达56磅的肿瘤,但1831年,在英国医生和记者的描述中,他很温和,懂礼貌,笑眯眯的,胖乎乎的,大家都很喜欢他,这说明何鲁树立了一个很好的中国人形象,英国人对中国人“丑陋”的描述,是后来才建构起来的。

1831年,何鲁在伦敦留给大家最好的印象是,他在没有麻醉的情况下——英国首次使用麻醉进行手术,还要等到1846年——当众接受1小时44分钟的手术,没有大叫,只是双手一直紧紧握着拳头屏住,这让医生很感动。我把同时期《柳叶刀》上所有的医学报告都看了,印象很深的是看一个胆结石手术报告,医生先把手从病人的肛门伸进去,在腹部摸到结石再开刀。报告上写给一个17岁小孩做手术时,他在手术台上鬼哭狼嚎般的惨叫。所以何鲁的精神很让人感动,他死后医院的嬷嬷也流泪,很多人给他送葬。1981年,也就是何鲁去世150年后,英国盖伊医院还专门开过一个关于他的研讨会,重新绘制了他的画像,我想和何鲁当时留给英国人的好印象也有关。

研究了何鲁后,还给我一个很大的冲击是,改变了我对中国人跟英国人之间关系的认识。我在复旦学历史时,朱老师就提醒我们要认真思考近代史开端的几种说法,但那时主流的观点还是将近代史开端定在1840年。其实1840年以前,西方医学界对中国的关注已经很多了。盖伊医院的医生给何鲁开刀时,有十多个医生围在边上看,他们全是伦敦著名的外科医生。何鲁的主治医生库珀在1827年还研究过一只中国女性小脚,以此研究“三寸金莲”是否违背人类身体的自然生长。

写作到快要结束的时候,我有一天还突然想起来,何鲁去英国时坐了一艘什么样的船?我很好奇,后来还真找到他坐的“阿索尔公爵夫人”号,这是一艘帆船,完全超越了我的想象。何鲁漂洋过海,越过太平洋、大西洋,一路上经过风吹雨淋,不同的气候,三个月后到了伦敦,经历的环境变化太大,他的肿瘤都变大了,这可能也是他死亡的原因之一。

这些发现都让我对何鲁之死有越来越深入的思考,也是我一定要把何鲁的故事写出来的原因。《何鲁之死》不是按照传统的史学框架来写的,我想改变原来的某些历史叙事方式。

通常史学研究会按照文献记载的进行描述,表面上看第一手史料是客观的,其实不然。首先,这些描述都带有人为的痕迹,事件的叙述是选择与原则上的,是需要符合叙述者的价值观。因而,我在研读史料时极其小心和谨慎,尽可能反复核对,通过多角度的记载来复原事件,而不是仅取一条史料或者一种倾向性的描述。比如,何鲁手术前的病人探访,史料来自当时的媒体叙述,但我还是想方设法找到这位病人的开刀记录和手术前的图片,让我们可以看到,何鲁身上的巨大肿瘤并非是中国人或者亚洲人特有的。

其次,学术研究往往轻视细节,无法形成一个合理的逻辑闭环。其实历史是鲜活的,何况文本还会有很多人为痕迹,如果尽量发现历史细节,人为痕迹就会减少,也会尽可能回到历史现场。研究过程中,一位朋友在半夜给我发来何鲁西行时乘坐的帆船明信片,我意识到,何鲁的历史事件活起来了。

全球化背后的科学帝国主义

第一财经:《何鲁之死》的副标题是“1831年震撼全球的医疗事件”,有人看了书后认为,何鲁就是一个不识字的中国农民,他的死怎么“震撼全球”了,是不是把影响给夸大了?对此你怎么看?

高晞:何鲁死后,英国是全国报道,全国的医生参与讨论此事。在法国、美国、德国和丹麦,主流医学杂志也都做了报道。后来的医学杂志,很少这样连续发很多篇文章来关注一件事情。《柳叶刀》持续报道了4个月,这是一份世界级的医学刊物。包括到了1981年,西方还召开学术会议回溯当时的过程,说明何鲁之死在医学界绝对是很有影响的。本世纪初,有多篇以西文研究中国历史的博士论文论及此事,西方学者、非汉学家也在研究此事,甚至意大利的医学史教授还将此事列入课堂PPT中。

我说事件具有全球性震撼,是因为在英文写的西方外科手术史上,凡是谈到19世纪外科手术死亡事件,必定要谈何鲁。德文材料中也有何鲁之死的记载。何鲁的医学报告还传到丹麦、法国、印度,一位加尔各答的医生写论文说,他也做过类似何鲁的手术,仅用14分钟,但病人最后还是死在手术台上。

法国是当时除英国之外,对何鲁之死讨论最多的,因为法国有个外科医学家参与了是否该给何鲁开刀的争论。后来,何鲁之死的消息又传回中国。三年后,一位在澳门生活、热衷研究澳门历史的瑞典商人,还在《澳门眼科医院纪事》中完整叙述了何鲁去英国治疗的来龙去脉。何鲁的医生在西方医学传入中国的历史上有着至关重要的地位和作用。

从这个角度说,何鲁之死确实有全球性。

而且我是把何鲁之死的影响局限在全球医学领域,没有把它夸大到政治领域,虽然在1832年英国议会改革法案这个政治事件中,何鲁长着巨大肿瘤的形象又被解读成英国政治腐败的形象代言人,在不同的政治派别之间掀起是否要切除腐败这个国家巨瘤的争论。

第一财经:全书最后一句话是:“医学的全球化并不只是寻找‘科学’真理的全过程,而且它的起点也不一定在西方世界。”这句话该如何理解?

高晞:何鲁长的瘤,原来叫阴囊象皮病,现在叫淋巴丝虫病。象皮病一词最早出现在印度医学经典里,在古希腊、古罗马和中世纪的波斯医学文献里都可以看到这个病名。18、19世纪的欧洲医生发现此类病例集中在亚洲和美洲地区,他们将此病与殖民地区的种族低下、经济文化低下落后与卫生环境恶劣形成某种联想。1870年代,英国医生万巴德在厦门海关工作时,发现该病是由一种名为丝虫的寄生虫通过蚊子传染给人,感染后逐渐产生肿瘤。万巴德在中国生活了大半辈子,他带着研究成果和殖民医学理念回伦敦后,在医学领域开设出新学科,他也被称为“热带医学之父”。所以不能一提到医学全球化,就认为一定是从欧洲出发,中国或者东方对世界科学的贡献,不应该被忽视。

我最后写的这句话,隐含了要关注到“科学帝国主义”的意思。科学全球化并不一定完全是追求科学的真理和真相,也涉及科学帝国主义,因为科学帝国主义和经济殖民有关,首先需要科学思想遍布全世界。18世纪以来,欧洲神学家大量运用自然科学的新成果阐释自然神学理论,他们借用西方独有的解剖学知识论证上帝缔造生命、规划自然秩序的合理性,构建了兼具神学与科学的身体观念。这些观念在19世纪由西方传教士和医生传入中国,当时传教士的传道语汇中,充满了“科学”和“文明”的字眼和术语,也将自然神学体系内建构的“人种”不平等意识带到中国。

在科学帝国主义思潮控制下,西方解剖学和生理学的解释成为理解身体功能唯一的标准,人与自然的关系也建立在环境地理学的“人种学”理论中。生理解剖学知识被传教士当作批判、否定中国医学和中国文化的利器,而且很快为中国知识分子所接受,在中国知识界和医学界都产生了深远影响。以往很多关于近代西医在华史的研究,都强调西来新知的科学性面相,忽略了其中蕴含的殖民意识,所以我提出要关注科学帝国主义。

具体到何鲁去英国看病这件事情,就不完全是为了追求科学真理。它的起点是商业动机,东印度公司觉得资助何鲁开刀,可以通过慈善改善西方人在中国人心中的形象,又想借助西方医疗手段证明西医比中医高明,消除洋人是蛮夷的偏见,从而更顺利地在中国经商。学者苏精在《西医来华十记》里,也提到传教医生最初开始在中国行医,背后有复杂的因素。最主要的一点,是当时的传教医生普遍待遇很低,他们为了改善经济条件而行医。苏精老师是国内传教士研究做得最好的学者,他提醒大家,如果认为传教医生只是出于对华人的慈善之心行医,不免是一厢情愿与过甚其词,他的研究也让我有很多反思。

医学也是人学

第一财经:医学史曾经是很冷门的学科,你一做就是几十年,为什么?这个学科有哪些地方让你着迷?

高晞:很重要的一点就是我好奇心很强,医学史空白点太多,比较能够找到研究的问题。比如我1987年第一次看到何鲁的记载时很感兴趣,但研究机会没到,只能放在那里,没想到近40年后还可以把它做出来。研究过程给我的感觉是,通过努力可以把一个事件一层一层地剥开,剥的过程像做侦探,把问题全部解决掉,这个过程我非常享受。何鲁之死,初看就是一个医疗事件,很小一段医学史,但一层一层剥,发现跟政治、外交、社会史、军事这些宏大历史都有关联。但我的初衷和目标不是这样,当时只是希望把事情讲清楚。

朱老师还告诉我,要从矛盾的陈述当中清理出史实,这也是很吸引我的。比如我对何鲁的认识,与史实相比很多就是矛盾的。我第一次在英文版《中国医学》上看到他的记载时就觉得,在英国做手术怎么可能失败?他这样一个不识字的农民到英国,肯定给别人留下不好的印象。我早年曾采访过上海教会医学院的学生,他们告诉我,教会医院最好的资源提供给在中国的外国人和高等华人,所谓给中国老百姓免费看病,提供的都是接近过期的药物,这种现象并非在中国独有,在他们的母国同样如此。所以我曾经以为,何鲁在伦敦做手术失败,可能是他没有受到好的治疗,受到好的待遇。但是研究后发现,事实不是像我想的那样。

其实我做医学史研究时,当时史学界的人连医学史都没听过。1996年左右,台湾地区的学者开始做医学史,大陆史学界有人关注到后,觉得大陆也需要做这方面研究,有人发现我在做传教士医学,还说我“很时髦嘛”。其实我哪里时髦了?已经研究了很多年。直到2003年SARS流行,尤其是新冠疫情暴发后,大家才对医学史、疾病史尤其是公共卫生史的关注日益上升。直到2018年,我才拿到一个科研项目,与英国华威大学、上海中医药大学联合主办了一个国际学术研讨会,最后出了《本草环游记:5世纪以来全球市场上的药物、贸易与健康知识生产》这本书。

所以如果不喜欢,我就坚持不下来了。前几天,我去山东医科大学做讲座,结束后有学生来问,现在医患关系这么紧张,医学界又很卷,很困惑未来该怎么办。我就把我的例子讲给他们听,对他们唯一的建议就是,不要去考虑卷不卷,找一个你喜欢的东西去做,就会坚持下去。

第一财经:你在医学院和历史系都待过,这样的经历对你教学有哪些影响?

高晞:2000年上海医科大学和复旦大学合并之前,我一直在医学院。每次去办公室,电梯门一打开,就看到地上躺着一个被施了麻醉、待去做实验的大狗,一个医学生走在面前,身上趴着几只做实验的小白鼠。我每天还要走过一个医学实验的走廊,研究生们就在里面做实验。

一般学历史的人眼里只有史料,我长期在医学院那样的环境里,对医学是有感觉的。但是医学院的人,没有机会接受完整的历史学训练,不会用历史学的模式去思考。我觉得自己很幸运,在两边都有长时间的接触和学习。

我上课的方式很多,带学生去医院看,让他们看医疗题材的电影或者美剧,包括在课堂上会讲什么叫巫术,等等,希望培养医学生们的人文精神,让他们知道医学是一个人学,同时不要眼光狭隘,看不起中医、民间医生,甚至巫医。因为很多病人不只看西医、中医,还看民间医生,相信巫医。医学生如果不能够正视社会现实,将来做了医生怎么去跟病人沟通、建立起信任?后来就有学生大方说,自己小时候看过巫医。我鼓励这些愿意说出来的学生,他们就会有自信,尤其是少数民族学生,否则在班里可能会很自卑。一个00后的学生还告诉我,他出生时是接生婆到家里接生的。这就是医学文化中涉及的文化人类学和社会学层面,一定要去了解,看到社会文化的多层面、多样性、复杂性。

包括在上海,医学这么发达的地方,一样有这样的复杂性。我认识一个民间医生,他自喻会祝由科。我每年都会带研究生去和对方聊天,这是我研究生课的一个重要内容。当然有些学生出来后说这位医生是骗人的,也有学生深信不疑,但更多的学生觉得祝由科医生也没多了不起。我说,随便你们怎么认识和看待这个现象,但是你们看到了世界的多样性,否则以为民间医生、会使用巫术的医生只存在于书本、想象中或者电影里,至于你们信不信则是另外一回事。我告诉学生,在接受文化多样性的同时,要坚持独立的思考和判断,要有批评精神,批评精神首先要对自己批评,反思自己的想法。

我真的是很用心上课。这种上课的方式也是从朱维铮老师那里学到的,他话不多,但他从不说教,讲的东西一直是启发性的,会打开你的视野,从这一点来说我受到很好的教育,我也想这样去教我的学生。

《何鲁之死:1831年震撼全球的医疗事件》

高晞著

中华书局2024年8月版