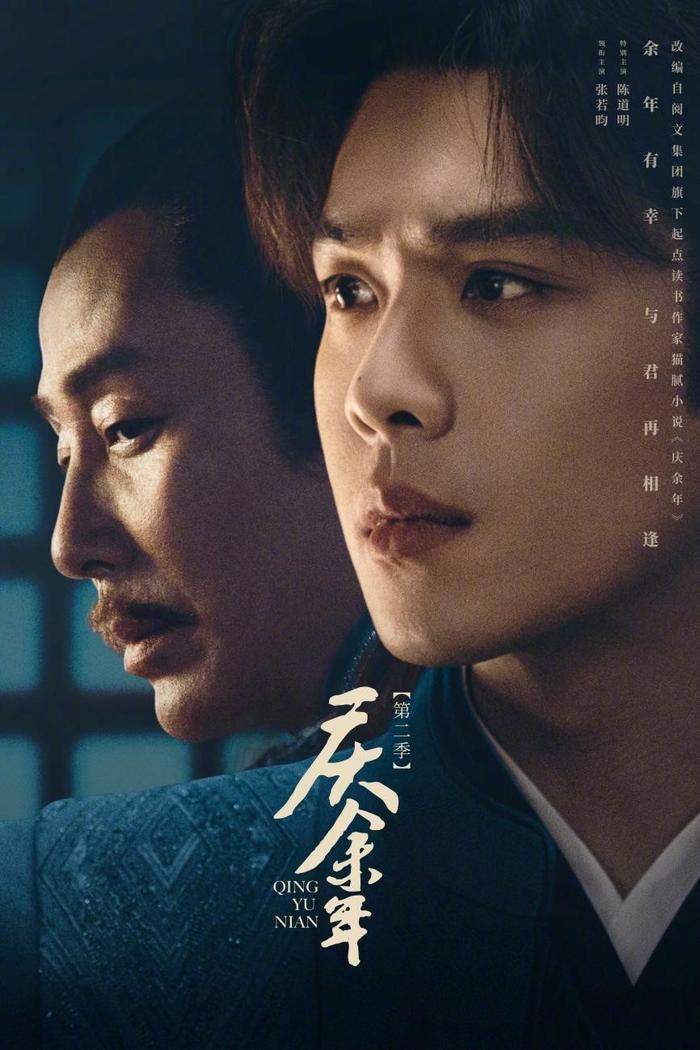

网文改编观察|《庆余年2》的口碑为何不如第一季

编者按:几乎每个月都有一些网文改编成影视剧,网文改编的是非一直不少。每月的网文改编观察,提取当月网文改编中存在的某个共性问题,与大家一起透过现象看本质。3月聚焦的改编作品为《烈焰》与《与凤行》,谈谈大男主戏与大女主戏的改编。

《庆余年2》无疑是今年第二季度剧集市场的“剧王”,播放数据颇为亮眼,在剧情的尾声,单日有效播放量的市场占有率一度突破惊人的50%。

剧确实爆,但争议也很多,直观反映在豆瓣评分上。第一季超过100万人在豆瓣上打出7.9分,《庆余年2》豆瓣开分有所下滑,开分为7分,在很多观众看来,《庆余年2》开篇几集的剧情低于预期。但随着剧情的推进,第一季那种熟悉的味儿又回来了,豆瓣评分缓慢上升。

从改编的视角来看,编剧王倦对《庆余年2》的处理总体上并不见得比第一季差。《庆余年2》的改编,有延续第一季优点的地方,比如对“情怀”的凸显;有逊色于第一季的地方,比如第二季在喜剧处理上的失衡,导致第二季开篇几集招致很多批评;《庆余年2》在改编上也有杰出的地方,它对封建皇权的批判力度不仅是第一季所没有的,在近年来的古装剧中也实属罕见。

优点的延续:“情怀”的凸显

在第一季中,王倦就对范闲的人设做了重要的改动。

在小说中,范闲是个好人,但他首先是个很普通、很大众的人。用原著作者猫腻的话说,范闲“贪生怕死,好逸恶劳,喜享受,有受教育之后形成的道德观,执行起来却很俗辣,莫衷一是,模棱两可,好虚荣,惯会装,好美色”,“如果我们把范闲身上的那些衣服撕了……赤裸裸的他,只不过是一个赤裸裸的你,以及赤裸裸的我”。

经由滕梓荆事件后,王倦对范闲的人格进行升华,范闲迅速成长为叶轻眉理念的传承者和执行者。王倦将叶轻眉的理念浓缩为一段话,刻在鉴察院门口的石碑上:“我希望庆国之法,为生民而立,不因高贵容忍,不因贫穷剥夺,无不白之冤,无强加之罪,遵法如仗剑,破魍魉迷崇,不求神明……愿终有一日,人人生而平等,再无贵贱之分,守护生命,追求光明,此为我心所愿,虽万千曲折,不畏前行,生而平等,人人如龙。”

这段话是对一个公平、正义、文明、进步社会的全面勾勒,它超越时代背景,触及人性最深处对于平等、自由、尊严的普遍向往,展现叶轻眉对理想社会的深刻思考和美好愿景。

这段话是范闲的追求,也是电视剧《庆余年》坚守的“情怀”。《庆余年2》中,叶轻眉的这一期许仍是范闲的行动总方针,贯穿剧情始终。

小说中的范闲虽然一直在成长,但直到第二季开篇时(对应小说的第5卷、小说共7卷),他的底色仍是个普通人。出使北齐归来后,小说中有关于范闲的一段总结:“范闲也是个贪图富贵享受权力爱慕美女的普通雄性动物,但两生为人的经历,却让他能够比较准确地掌握住自己想要的东西,所以他认为潇潇洒洒、该狠的时候狠、该柔的时候柔、多亲近些美人,多挣些钱,多看看这个美丽世界里的景色,这才是光辉灿烂的一生。在首先保证生命以及物质生活的前提下,他并不介意美好一下自己的精神世界。”

小说中虽然也有春闱风波(小说的第4卷),但范闲因为爱才,放过在考场上作弊的穷苦学子;当知道其他达官贵人在春闱上“作弊”,范闲也给他看重的“门生”的试卷上做了记号,小说里这么写:“看着礼部官员严肃地在自己挑的试卷上郑重的糊上短纸条,范闲忍不住笑了起来,心想如果日后郭攸之知道,这些试卷并不全是朝中大员所请,有几份却是自己看中的真有才学之人的卷子,比如那个叫杨万里的憨人——郭老匹夫会不会气到吐血?”

小说中的范闲会变通、会“同流合污”,好听点叫“和光同尘”。

又比如,范闲与长公主和二皇子斗,是第二季的叙事重心。为什么斗?在小说中,不是范闲有了“情怀”所以无所畏惧,而仅仅是“因为他与信阳方面(信阳是李云睿的贬谪地),早就已经有了解不开的冤结”。

为什么有冤结?因为内库之争。“内库,则是范闲重生以后最不可能放弃的东西。内库便是叶家,里面承载的含义,由不得范闲不去守护,不论是谁想挡在这条路上,范闲都会无情地踢开”。

为什么内库重要?既因为这是叶轻眉的“遗产”,掌握了财权、才能用以民生,也因为重生的范闲要有权有钱要活得恣意,用小说中陈萍萍警示范闲的话说,“不要小看钱这个东西,这个小东西,足可以毁灭天下控制最严的组织”。

观众从《庆余年2》看不到范闲“普通雄性动物”的这一面。剧中的他是绝对不可能“和光同尘”或明哲保身的,范闲不会顺应不公,他只会不平则鸣,他是比第一季更正确、更果敢、更坚决、更有同理心、更具牺牲精神的范闲。

范闲形象一升华,自然就需要诸多剧情来衬托。也由此,观众从《庆余年2》中看到的那些小人物的悲惨境遇——比如老金头和他的女儿,看到范闲为小人物奋力抗争的不屈不挠——比如春闱为学子们争公平,看到英雄主义的悲壮和燃情——比如赖御史的死去,如此等等,都是王倦的原创,都是为了强化范闲的动机。第一季范闲的“情怀”略显鸡汤,《庆余年2》铺垫足够,“情怀”就可信得多。

在“情怀”的凸显与坚守上,《庆余年2》的改编延续第一季的优点。王倦通过大量的原创小人物悲惨遭遇的桥段,反映社会的不公和体制的缺陷,比如贪腐、权贵的滥用职权、生命的不等价(权贵犯错、惩罚轻飘飘,小人物没错也会被杀死)等,促使范闲更加坚定需要站出来挑战现状,改变不合理的制度,为底层民众争取权益。

这一切,让范闲更讨喜,让《庆余年2》不流于浅层次的“爽感”而获得更有意义的价值落点,剧集更具现实主义力度,也更有感染力。

重要的突破:深刻挞伐封建皇权

庆帝形象的改写,是《庆余年2》改编的一大核心,也是这部剧最具思想深度的改动。诚然,小说中庆帝也是最大的反派,但他的形象与剧中不尽相同。

很多观众看第一季时,对庆帝印象不差。剧中的庆帝威严沉稳,内敛而智谋深沉,充分展现帝王的风范与权威。在与范闲的关系上,他甚至有着柔情的一面。作为帝王,他时刻提防着范闲的成长可能带来的变数,但作为父亲,范闲的聪明又让他喜欢,他对范闲有情感上的认同或期待——王倦在第一季放大了这一点。比如范闲第一次见庆帝时,初生牛犊不怕虎,范闲竟然不下跪,庆帝也不计较。在第一季时,观众纷纷把庆帝当作范闲的可靠的“三爹”之一。

然而,在刻画封建帝王时,最怕陷入一种“颂圣”的误区。譬如很多古装历史剧,往往会对封建帝王的个人品德、智谋、武功进行夸张美化,即便历史上的评价并非全然正面,也会通过艺术加工使其形象更加光辉,成为万民敬仰的圣君典范。这不仅无助于对封建体制进行反思,还可能潜移默化地灌输对权威和权力的盲目崇拜。

猫腻的小说中,当然没有“颂圣”,但对于庆帝及他背后所代表的封建皇权也没有表现出过于锋利的批判。在第二季相对应的小说桥段中,读者会很直观地感受到,庆帝在权谋术上有“雄心与自信”——一切都在他掌控下,但驭人之术不算太残暴——不至于把人命看得太贱,对范闲也算不错——他是个还可以的、仍有柔情的父亲。

小说中,看到范闲有进步了,庆帝的态度是“欣慰”,他愿意放手让范闲管理监察院、给范闲锻炼的机会;发现范闲有情怀,实在像极了叶轻眉,小说里这样写庆帝的反应,“皇帝清瘦的脸上闪过一丝欣慰的笑容。虽然那个小家伙言语里对自己有些不敬,但可以捉摸得到那些言语下对自己的忠心”。

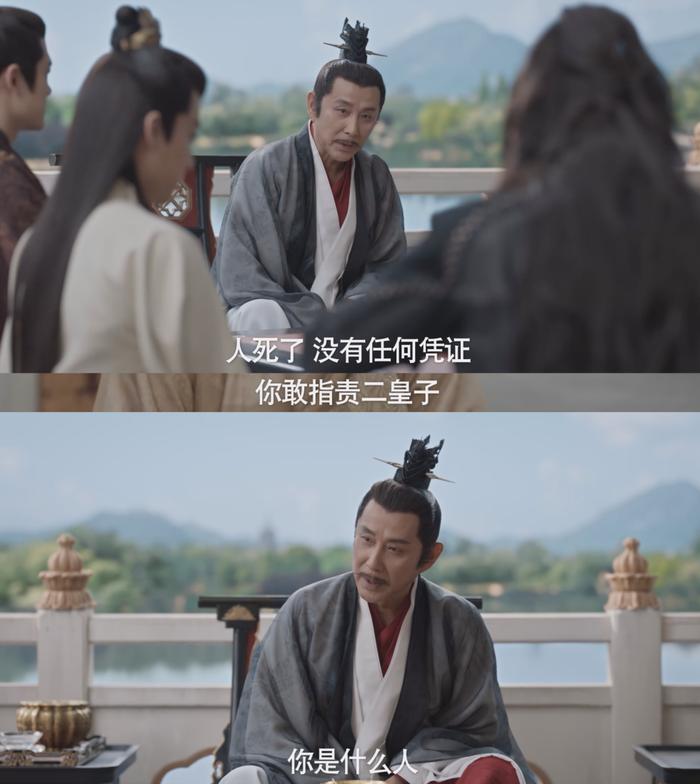

又比如小说中,赖御史弹劾范闲,有朝堂上的激辩,看到范闲头头是道,庆帝“龙目之中闪过一丝微喜”。虽然很烦赖御史,但庆帝并没有像剧中那样杖毙赖御史。在赖御史等人跪宫门、摘乌纱、谏庆帝昏庸,庆帝一怒之下下了旨意,“都察院御史攀污朝臣,妄干院务,荒废政事,不思悔改,邀名妄行,着廷杖……三十!”

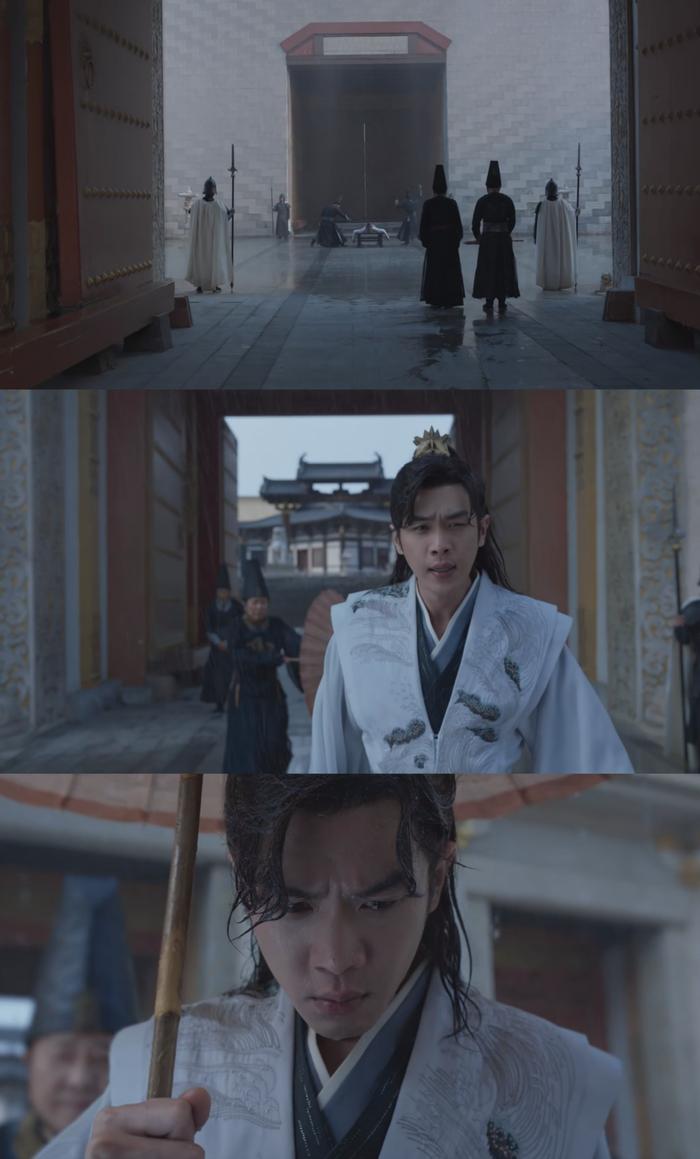

《庆余年2》的庆帝,“人性化”的一面几乎消失殆尽。王倦在剧中,淋漓尽致放大庆帝专制、狠戾、无情的这一面——庆帝成为封建皇权、父权/男权、爹味等的典型化身,这构成剧情强烈的推动力,贡献剧中诸多名场面(比如赐死赖御史、逼走林相),并很自然地把剧集的价值观进行了拔高与升华。

在家宴上,庆帝怒斥范闲“你敢指责二皇子,你是什么人”,范闲才不是庆帝格外恩待的私生子;剧中的赖御史比小说中崇高太多,因为触碰到庆帝的逆鳞、对庆帝的权力集中构成威胁,被杖毙;庆帝要让范闲成为“孤臣”,比小说中的“孤臣”之称更残酷,是要让范闲成为一个“孤家寡人”,让范闲一一失去他所在意的人或事,让他彻底成为庆帝的棋子,完全服从于皇权之下,以巩固庆帝的统治……

网友愤怒的词条“庆帝赶紧死”登上热搜。《庆余年2》让观众深刻明白一点:范闲的劫难、众生的劫难,不是因为刚好遇到一个坏皇帝,而是封建皇权本身就是一个落后的、腐朽的制度。这一制度必然导致权力的高度集中、阶层的固化、以及民众权利的普遍缺失。真正的变革不应寄托于更换帝王或是短暂的仁政,而应从根本上审视并改革旧有的权力结构,探索更加公平、民主的政治体制。

由于有对封建皇权严厉且深刻的挞伐,《庆余年2》的“情怀”也就不流于少数正义人士的改革,而诉诸权力的制衡、制度的革新。可以说,《庆余年2》是一部深刻的“反封建”的古装剧。

虽然猫腻的小说也有这一层面的表达,但王倦将其抽取出来浓墨重彩,也确实大放异彩。剧中众臣与庆帝斗的权谋戏看着精彩,但所谓的“揣度圣心”的权谋把戏早就该丢进历史垃圾桶——“庆帝赶紧死”!

尚存的不足:镶边的女性与乱飞的段子

《庆余年》第一季曾招致一些观众批评,林婉儿都快成“镶边女主”。相较于剧中出色的男性群像,虽然第一季李云睿、海棠朵朵等女性也算个性鲜明,但总体来说,第一季的女性群像相对黯淡。

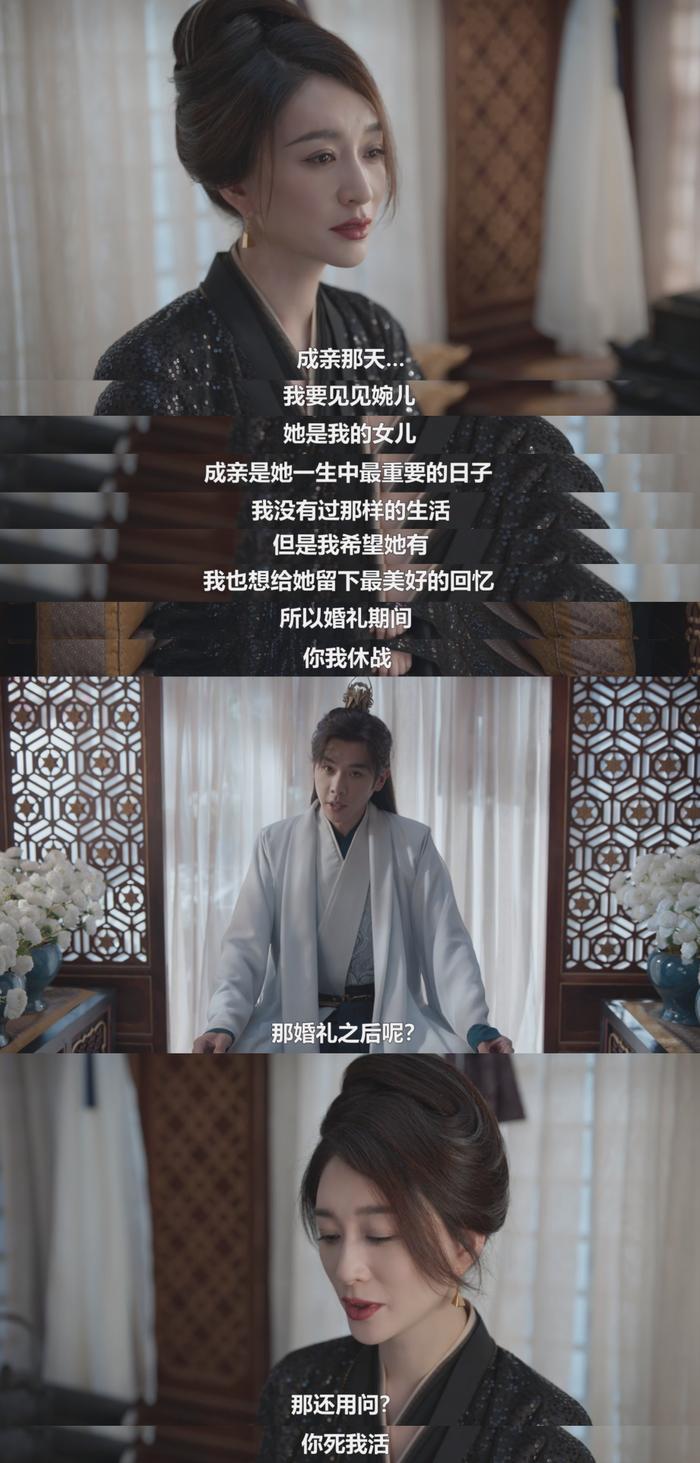

第二季中,王倦在改编上未能弥补这个短板,反而让这个短板更显得刺眼。剧中的女性角色虽多了起来,但她们的总体戏份少得可怜,除了剧情最后三分之一重点出场的李云睿精神状态美丽得让人印象深刻外,其他女性多“浮光掠影”。相形之下,剧中诸多男性角色,无论戏份多寡,均有高光时刻。

应该承认,写不好女性是诸多男频小说的普遍缺陷。男频小说作者几乎都是男性,他们基于性别视角和生活经验来创作,难以完全理解和深入描绘与自己不同性别的心理和经历,导致女性角色的刻画相对单一或理想化;为了推进剧情或服务于男主角的成长与发展,女性角色常常被简化为辅助工具人,其个人成长、内心世界和独立故事线较少得到充分展开……

纵然猫腻小说受到广泛好评,但女性刻画确为其短板。比如小说中的林婉儿虽然也聪慧、睿智、有时也像是范闲的“军师”,但她在思维上还是很传统,她能接受范闲“三妻四妾”。小说中,范闲从北齐归来,林婉儿早就听说他与海棠朵朵的传闻。她当然有醋意,但也没有看不开,而是觉得范闲讨女人喜欢很正常,但范闲没考虑到花边新闻对女性的影响,她担心范闲对她们“始乱终弃”。当范闲哄她,她说:“我可不是那种要独占你一人的小气家伙,思思和司祺总是要入门的,你不用刻意拿这故事来编排我。”“那位海棠姑娘虽然在南方没有什么名声,但如今大家都知道,她在北方的地位……我只问相公一句,这位海棠姑娘的身份,能作妾吗?”

有些观众诟病《庆余年2》林婉儿一出场时说的那句她不见范闲、是怕影响范闲做大事,事实上,相较于小说,剧集中这个林婉儿已经“进步”不少。王倦做了改良,只是改良的幅度着实有限。“林婉儿工具人”“林婉儿人设单薄”等吐槽上了热搜。

剧集值得表扬的是,无限放大叶轻眉的存在感。叶轻眉虽然已经死去,但她的精神理念深深影响着范闲、陈萍萍、范建等人。从这个视角看,反而是女性提供了一套改造这个世界的伟大的方案;庆帝活着却让范闲疏离、憎恶,死去的母亲却让范闲亲近、追随,这何尝不是对父权的一种颠覆?

稍稍可惜的,这是精神上的胜利,如果剧集能够刻画更多具象的、动人的女性形象,口碑一定会更好。

除了女性形象扁平外,各种段子乱飞是《庆余年2》改编备受诟病的另一个点,也直接导致剧集“出师不利”,因为开篇范闲假死的情节完全就是王倦的原创,恰恰在开篇这五六集里,充斥大量王倦式的段子。

王倦为剧情加入的各种“梗”(语言梗、物品梗、情境梗、互联网梗等)固然能够引起部分观众的共鸣和笑声,让节奏有张有弛;然而,在有些观众看来,剧中一些梗着实烂俗,并且,频繁插入的各种梗打断原本紧张严肃剧情发展,导致剧情的节奏偶有失衡,完全删除根本不影响剧情行进。比如王启年夫人女儿的那些喜剧桥段、民众误以为范闲死去的“搞笑式”悼念,真有必要吗?

猫腻的小说中,确实有不少能让观众会心一笑的笑点,但并不刻意,并且笑点更多来自对崇高的解构,带有强烈反讽色彩。范闲时不时将现代社会的一些流行语用到古代,比如他化用流行语训话监察院官员,“不要问朝廷为你们做了什么,要问问自己为朝廷做了什么”。

小说中这么写一官员的反应,“闻言一愣,稍加咀嚼,竟是大有深意,心头不禁涌起了一丝愧意,一丝敬佩,是啊,一处这些官员们在自己打算的时候,有没有想想朝廷建立监察院,究竟是为了什么呢?”有人心头一热,握紧右拳喊道:“一切为了庆国。”

小说这样描写范闲看到此情此景的内心活动:“范闲看着场下的情景,很欣慰地笑了起来,轻握右拳,心里说道:‘一切为了生活。’”

范闲表面上的话语显得高尚且具有责任感,符合人们对于英雄或者领导者的正面期待,但他内心的真实想法非常实际甚至带有一些自私色彩。他知道如何管理和激励手下,同时又保持对自己真实动机的清醒认识。外在的崇高与内在的世俗之间的巨大反差,充分讽刺现实生活中的种种“大话”;而这种普遍的人性弱点“一切为了生活”被巧妙地展现出来,也透露出一种自嘲式的幽默。

小说中的笑点多属此类,符合范闲的人物设定,也有讽喻现实与人性的功能。王倦显然是有功力写出类似的优质笑点的。可惜的是,他或许刻意想去讨好、去迎合观众的喜剧需求,反而物极必反、得不偿失。

在男频小说影视化屡屡扑街的情形下,王倦改编的《庆余年》系列总体上是成功的,留下诸多宝贵的经验和教训。跨越浅层次的爽感、凸显情怀、保持批判的锋芒,我们期待这样的特点不是“剧王”专属,而是国产剧的常态。