星占数术︱历与信仰:中日之间的历法交流与阴阳道信仰

按:这是一个历史学者用星占数术破除迷信的小系列。

随着近几年知名影视作品《阴阳师》的翻拍和热播,相关题材的手机游戏、文学小说等都人气旺盛,备受瞩目。这类作品,一方面故事情节神秘曲折,加之展现了平安时期贵族特有的生活方式,让读者对故事充满了好奇心和新鲜感,而另一方面古典志怪文学的底蕴、日本阴阳道中随处可见的中国元素,都在无形之中让中国的观众产生了亲近之感。当看到平安时代的贵族们坐着牛车、念着汉诗,郑重其事地讨论着“物忌”和“凶日”,可以想见传统的阴阳五行学说和天文历法知识对其之深远影响。

日本传统的阴阳道主要分为历道和天文道两大流派,此外还有源于密教的宿曜道,对当时人们的生活方式和文化信仰都有着重要的影响。平安中期的公卿藤原师辅在自著《九条右丞相相遗诫》中写道:晨起后要诵七遍自己属星的名字,之后照镜,再看历日的吉凶,然后面向西方洗手。在这之后才是诵佛礼神。只是晨起这一项,就融合了当时贵族之中最流行的几种信仰。而在藤原道长等大贵族的日记当中,也时常能见到他们注意历日和方位的吉凶,参加各种公私祭祀,根据不同的场合召见阴阳师(这里的阴阳师,本文特指古代供职于阴阳寮的公职人员,未有特殊说明时下同)或宿曜师的事迹。历日、属星、方角等概念深入人心,平安中期的文人源为宪在为儿童编写的一般教养书《口游》中就纳入了多个跟阴阳术数有关的歌谣,将五行、天干地支、历注的复日、九坎等复杂的概念利用歌谣形式让学童们背诵下来。可以说阴阳五行、历日星占,影响着当时社会的方方面面。无论是为了理解平安时期的文学文化,还是研究中日文化交流,对这些概念、信仰的正确理解都非常重要。

中国历法的传入和发展:元嘉历、仪凤历与大衍历

根据史料记载,日本早在公元五世纪时就开始系统地使用中国历法。当时中国正处于南北朝时期,南方的刘宋政权使用的正是何承天制成的元嘉历。元嘉历经百济,传到了日本的大和政权(现在的奈良县及周边地区)。根据学者小川清彦的研究,《日本书纪》卷十三安康天皇元年(454)以后的纪日都符合元嘉历的特征。当时为大和政权制定历书的是来自百济的僧人,也称历博士。直到7世纪初推古天皇时期,百济僧人观勒渡日,朝廷选书生三四人跟随其学习阴阳历数之法,其中“阳胡玉陈习得历法、大友村主高聪学得天文遁甲、山背臣日立修习方术”(《日本书纪》推古十年十月条记载)。日本独立制历从此开始。至此,这场代表了当时先进天文历法科技的技术大转移,从中国出发借道朝鲜半岛,辗转百余年,才最终落户日本列岛。

七世纪末,由李淳风制定的麟德历经由统一了朝鲜半岛的新罗传到日本。因传来时唐的年号为仪凤,因此新罗和日本也称之为“仪凤历”。值得注意的是,跟采用平朔法的元嘉历相比,麟德历采用定朔法,并在朔日到来时采用进朔。但经日本学者细井和竹迫的调查研究(细井浩志、竹迫忍2013『唐日本における進朔に関する研究』)表明,日本的仪凤历并未使用进朔,所以是一种简易版的仪凤历。现存正仓院文书中的三部具注历,天平十八年(746)历、天平二十一年(749)历和天平胜宝八年(756)历皆是这种仪凤历。

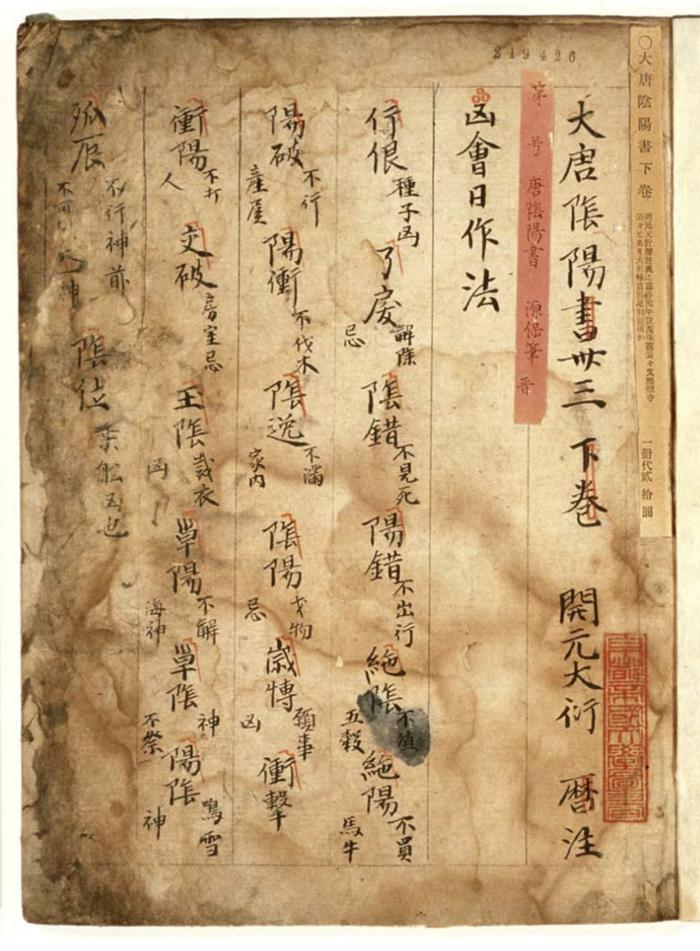

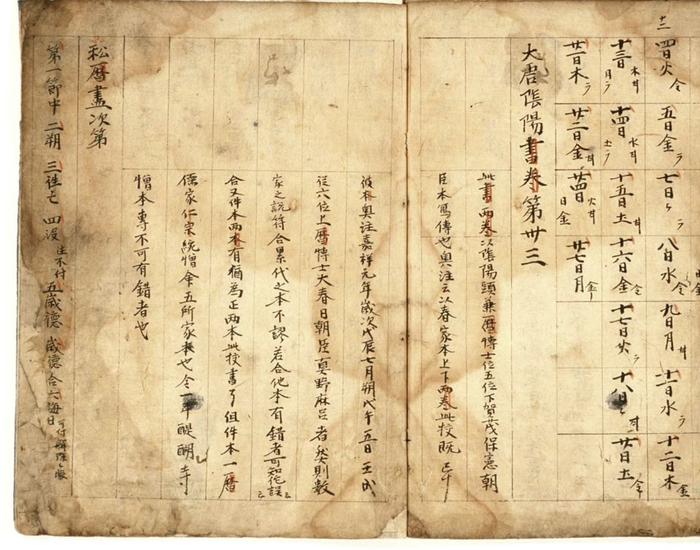

被后人誉为唐代好历的大衍历,在日本的天平宝字八年(764)开始行用。而此时,唐已经采用五纪历代替了大衍历。所以大衍历的行用时间中日存在明显的时间差问题。但据史料记载,其实大衍历早在开元二十一年就已经传入日本,只是被束之高阁,并未采用。大衍历的采用,其实跟当时朝廷的政局状况,尤其是孝谦上皇和淳仁天皇、藤原仲麻吕两派之间的政治斗争密切相关。与大衍历关系密切的还有一部文献《大唐阴阳书》,即唐代吕才编撰的官修《阴阳书》的日本抄本。目前已知日本国内共有七个不同传本,仅存第三十二、三十三卷两卷。从内容来看,这两卷的内容是正月至六月、七月至十二月的历注,可以推测这两卷是历算生在撰写历注时参考使用的“实用手册”。为什么说大衍历和《大唐阴阳书》关系密切呢?因为《大唐阴阳书》传入日本的时间与大衍历传入的时间很接近,《大衍历注》也分为两卷,两者内容近似,以至于一些文献中会将两书混同。被推测为最古老的镰仓时期抄本的京都大学本首页就记有“大唐阴阳书卅三下卷开元大衍历注”字样。

《大唐阴阳书》也被跟阴阳道和宿曜道所重视,目前可见的抄本奥书里可知当时的天文家、宿曜师都有自己密藏的该书抄本。

宣明历、符天历与阴阳道的发展

在大衍历行用了约一百年后,另一部优秀的历法——宣明历在日本的贞观四年(862)开始行用。宣明历的传入和颁行同样充满了坎坷,而且它还创下了一个纪录——从贞观四年(862)至贞享元年(1685)改历为止,作为官方指定的历法一共行用了823年,是史上使用时间最长的历法。(宣明历在朝鲜半岛的行用时间也非常长,约400年。)说其坎坷,一来因为它不是由遣唐使直接从唐朝带回来的,因此当时日本获取的资料并不完善,甚至缺少了《历议》这项阐释历法的文书。所以,为了解决这些问题,前文提到的《大唐阴阳书》在此时依然作为宣明历的历注书被使用。二来是日本自桓武天皇开始,已经不太积极地采用、更新中国历法。9世纪开始遣唐使的派遣逐渐减少,最终中断。与此同时,日本的律令制开始瓦解,时代进入到了摄关政治时期。在这样的时代背景下,不管是修历本身,还是历学家们对采用新历法的态度,都发生了明显的变化。

无论是被采用的大衍历、宣明历,还是未被积极采用的五纪历与五代的符天历,除了历法方面的判断以外,新历法的颁布与否,与当时的政治环境有着密切的关系。符天历被带回日本之后,由当时的阴阳头贺茂保宪保管。贺茂氏对符天历本身还是比较重视的,曾多次在上书中提及符天历的内容,但未推动采用。这其中有很多推测的原因:一方面从历算角度来讲,关于太阳的中心差计算上,宣明历比符天历更接近实际上的准确数值。另一方面,符天历并不是官方制定的历法,而是当时吴越地区流行的私家历,缺乏官方认证,可能是符天历未能被采用的一个主要原因。

符天历虽然并未被正式采用,但它的到来使得宿曜道在理论和技术上得到了统一和突破,九曜的位置可以被精确算出,可以说宿曜道的星占系统至此才算正式确立。在当时流行的信仰当中,既有以传统的天人合一思想为理念的历道和天文道,又有擅长占星术、个人命运占卜的宿曜道,逐渐形成了三足鼎立的局面。

平安贵族的时日信仰

可以说,平安贵族在各个方面深受术数星占信仰的影响。前文中提到的源为宪为儿童编写的《口游》中就包含了许多术数学知识歌谣,通过让学童背诵这些歌谣来达到掌握择吉避忌的基本知识的目的。例如开篇的《乾象门》就有“日月星谓之三光,亦谓之三辰”,《庚申夜诵》、《外食日沐浴诵》等篇,记载了庚申侍、日时、方位等复杂的避忌内容。可以看出这些信仰和仪式已经成为了贵族生活的一部分。

公卿也会在重要日子里,出席公私祭祀,召见阴阳师或宿曜师,听取他们的意见,阅读勘文等。《权记》记载长保元年(999)十月,藤原行成收到了兴福寺的仁宗法师送来的宿曜勘文,此后的三年(1001)八月果然如同文中所写,家中诞下了男孩,行成大喜。宽弘七年(1010)闰二月又载,仁统法师送勘文给行成,提醒他月食落在他的本命宿,行事应谨慎。类似的事件还有,《小右记》中长和四年(1015)七月十六日条记载,仁统此前送勘文给藤原道长,讲到了理运遇厄,结果这日道长的脚受伤了,谈及此事表示信服。

阴阳师和宿曜师因为工作性质接近,在一些场合下也会同时出现,协同合作。贺茂氏在修历时,曾因人手不足而主动推荐擅长算学的宿曜师加入到修历工作当中。每年的历书由阴阳寮负责修订,献于天皇,再以天皇的名义分发至各级贵族大臣、官府役所处。与现代不同的是,历书中有大量的历注内容,诸如时日避忌、方角注意等,即所谓具注历。通常的具注历为一年一卷,一日分上中下三行,上段为日期干支建除,中段为凶会日等内容,下段为历注提醒今日的宜忌。余白部分,一些文人贵族会写上自己的预定行程或日记。

而位极人臣的大贵族们使用的历更为奢华,如藤原道长的日记(即后世所称的《御堂关白记》)所使用的历书,为上下两卷,日期后的余白多达两行。须知在纸张极为珍贵的年代,能这么用历的只有顶级贵族。《御堂关白记》中有一条特别的记录可以体现出历与信仰的关系:宽弘七年六月十九日条记载,“仁统本命初供,光荣祭如常”。十九日为丙寅日,是道长的本命日,这一天首次让宿曜师仁统法师进行了本命供,阴阳师贺茂光荣的本命祭照常进行。或许是兴福寺仁宗仁统等人送来的宿曜勘文接连应验,让道长印象深刻,所以在自己的本命日这一天特别加上了由仁统主持的本命供。平安贵族的日记当中经常出现属星(亦称本命星,北斗七星之一)、本命宿(二十七宿)、本命宫(十二宫)等说法,配合历日吉凶和天象进行解读,反映了当时阴阳道和宿曜道相辅相成、密切关联的时日信仰。

本文通过梳理中古时期历法传入日本这一历史脉络,探讨了历法的传播与阴阳道、宿曜道之间的关联。日本的阴阳师和宿曜师与中国历法之间联系紧密,囿于篇幅,文中提到的历法都与哪些历史名人有关、大衍历被采用的始末、宣明历是如何历经波折才传到日本的,暂不能全面展开讲解。不过,通过观察这些历史细节,我们能感受到文化传播在历史洪流中的意义。即使是时代条件已经不允许的情况下,仁人志士仍不忘使命完成了这场文化传播的壮举。或者可以说,对于古代社会而言,历本身就是信仰。