像地质学家一样观察时间

▌徐慧

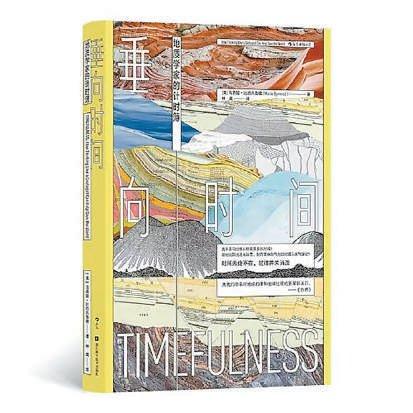

《垂向时间:地质学家的计时簿》[美]马西娅·比约内鲁德著林葳译浙江科学技术出版社

20世纪是科技突飞猛进的时代,物理学、化学、工程学在两次世界大战和冷战时期取得了巨大的进展,催生了核技术、新型塑料、农药、化肥、制冷剂、农业机械化等新兴领域,为人类开辟了一个空前繁荣的时代。这些发展的背后,是地下水污染、臭氧层破坏、土壤侵蚀、生物多样性丧失和气候变化等严峻的问题。现代科学或者说通常的学术研究,将接受知识的人训练成以高度简化的方式来思考问题的人,他们专注在自己的学科领域中不断挑战旧论发现新的高峰,自然系统或者说地球科学并没有被纳入思考中。

在20世纪70年代前,地球科学尚未形成一套完整的分析工具,无法辅助人们的科学研究,而在此之后人们逐渐意识到当现代科学研究到一定程度后,地球不再是简单、可预测的物体,科学的交互影响已经对地球产生的久远的影响,人们不得不关注地球科学、关注地质学、关注环境学,人们了解地球的过去,也可能推算出地球的未来,正是在这样的作用下形成了地球的“垂向时间”。

马西娅·比约内鲁德是美国劳伦斯大学的地球科学和环境学教授,专注研究地震物理和凿山运动,她以地质学家、环境学家的视角,在专业学科的层面构建地球科学与大众的交流,用《垂向时间:地质学家的计时簿》这本讲述地球演化史与人类对地球认知发展的著作,回顾两百年来人们如何校准地质时间,用地球科学新进展为大众读者重建对地球的时间尺度的认知,使我们了解人类作为地球居民所拥有的共同历史与命运。正如我们可能知道,九天是一滴水通常在地球大气层中停留的时间,这是我们身边事可以轻松领会。但成百上千年,二氧化碳分子在大气层留驻的时间能揭示出怎样的信息,这我们就无法理解了,而这些却是地球科学的基础。

我们的日常生活被在我们之前的世界所塑造,而我们的习惯也会对后世人们造成影响。如果能像地质学家一样看待时间,便让我们的视野更加宽广,也能让我们获得更加持续的未来,这恰恰是《垂向时间》为我们揭示的。

地球科学的一个特点就是,对于错综复杂的自然系统而言,即使是微小的变化,也会产生巨大且意想不到的后果。比如专注于气候的工程师曾提过一个建议,通过人工的方式改变地球温度。工程师们通过1991年菲律宾的皮纳图博火山爆发得到了启示,这座火山喷发时向大气层中注入硫酸盐,超过2000万吨的二氧化硫进入大气层,这个过程使得阳光降低了2.5%,全球温度降低了约0.5摄氏度。这次火山爆发让工程师们想到了模拟火山爆发将大量硫酸盐注入大气层,人工阻止阳光辐射进入地球,可根据注入的量来控制地球温度,从而对抗全球变暖。这带来的问题与我们息息相关的是,降低的温度可以保护农作物,但减少的阳光量也会让农作物大大减产。但更严重的情况是一旦在温室气体水平没有显著降低的情况下停止注入硫酸盐,全球气温就会突然飙升,这可能超出了生物圈中大部分生物的适应能力。通过硫酸盐控制气温的方法也会随着时间的推移而效果递减,人们也要增加硫酸盐的量来维系浓度,这就进入了一个恶性循环中。况且,就算全球气温出现了下降,但局部天气系统会不会因此而改变这就无法顾及了。

作者所秉持的不是这样异想天开且大胆的方式,而是认为在地球科学这方面得采用地质学的方法来尊重时间及其转化、破坏、更新、扩大、侵蚀、繁殖、盘结、创新和灭绝事物的能力。地质学提供了一个视角,让人们以一种超越人类经验限制的方式见证时间。比如对地球年龄的研究,就是地质学的重要研究成果之一。

我们拥有一些地质学基础后,对大洋、板块、火山、地壳、大气等基础概念有了些了解,但从书中第二章探究地球年龄这一章开始,我们能看到人们探究年龄的过程,其实就是人类走向科学的过程,从神学时代一切知识都从《圣经》中推敲,到一代又一代的科学家从岩石的构造、陨石的成分、元素的分析中大胆推测出地球的年龄,人们能从地质学的角度看到对于地球对于自己生活的环境的进一步认识,这些研究成果还引发了人们的存在主义危机。

我们经常能听到人类相比地球或者是宇宙而言,就是沧海一粟,微不足道,一切的努力和发展都是徒劳这样的说法。其实这种说法源于对地质学、天文学成果的人文发散,地质刊物喜欢把地球的45亿年换算成1天24小时,人类历史出现就是在午夜前的最后几分之一秒内。但是,作者提到这种比喻暗示了人类在某种程度上的无关紧要又无能为力,从心理层面疏远了人类与地球的关系,还会让人们忽视人类在那几分之一秒内对地球造成的影响。这种思想只会造成人们否定了自己与地球历史的深层联系,虽然人类这一物种直到24点前一瞬间才出现,但生物早在清晨6点就已经存在,认为人类才是地球的终结者,这更是一种自大的表现。

作者认为地质学家应该为用地质时间的浩瀚充塞大众的头脑负一部分责任。用地球发展的描述性细节填充地质年代,会将其变成一个令人敬畏的起源故事——它是包容而不是排斥我们人类的。“对我个人来说,知道我是这个古老、有复原力的、非常复杂的星球上的一员,这里的生命生生不息,四十多亿年间地球环境不断进行自我革新,这令我寻找到了存在上的安慰。”