在迟子建的《东北故事集》里 来一场“尔滨”深度游|川观书评

川观新闻记者肖姗姗

2023年冬天,哈尔滨一夜爆火。当本地人调侃着“尔滨,你让我感到陌生”,南方“小土豆”感叹着“尔滨,有被你宠到呀”时,一个个精妙的段子、搞笑的热梗、温情的故事不断在东北大地上演。事实上,哈尔滨在中国的版图上,从来都是一个传奇所在地。

2024年1月20日,腊月初十,大寒。作家迟子建在社交媒体上写下这样一段话:“大寒。暮色深沉。此刻读小说犹如泡澡,身心安泰。即将踏入60岁门槛的我,有40年是在小说的岁月中,可见虚构是多么迷人,多么有生命力!这个冬天,我们‘尔滨’人都在‘猫冬’,把冰雪美景留给南来的小金豆们。”

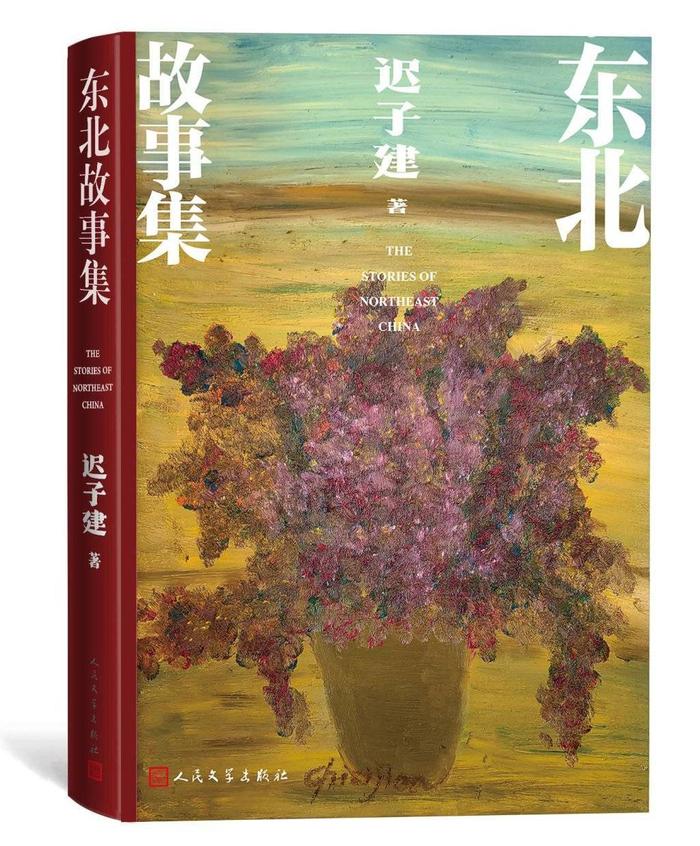

迟子建以非常应景的语言,顺势发布了最新著作《东北故事集》出版的消息:“封面稚嫩小画由我绘就,愿北方的原野,岁岁繁花似锦!感谢亲爱的读者。”

三部中短篇,大家迟子建

《东北故事集》,是茅盾文学奖、鲁迅文学奖得主迟子建的全新作品,收录了她近年来创作的3部钩沉东北历史的中短篇小说。

《喝汤的声音》,聚焦海兰泡惨案,述说哈喇泊家族3代人在黑龙江畔的生死传奇与爱恨情仇;《白釉黑花罐与碑桥》,以宋徽宗的幽囚岁月为切入点,展开一场亦真亦幻的相拥与别离、荣辱与兴衰的穿越之旅;《碾压甲骨的车轮》,以晚清罗振玉所藏甲骨失散为引,围绕一桩迷雾重重的失踪案,探寻人类心灵世界的烛火微光。

新书上市后,反响热烈,首日便实现加印,当日印数已达10万册。

《喝汤的声音》曾获得首届高晓声文学奖短篇小说奖。颁奖词如此评价说:“迟子建的《喝汤的声音》在她的小说创作里面,可能属于异数,与她一贯的诗意书写和抒情腔调有所不同。这篇小说可以称之为魔幻现实主义,在真幻之间写出了普通人哈喇泊的一生。他的一生并非传奇,但又链接着乌苏里江地区100多年的历史沧桑,从1897年开始到下乡青年返城再到今天的生活场景,在‘喝汤的声音’里恍然流过。近年来,迟子建以其不同寻常的历史纵深感与人的命运感无缝对接,使小说的宽度和厚度大大拓展,呈现出大家风范。”

评论家贺绍俊对《白釉黑花罐与碑桥》高度赞赏。他说:“迟子建的文学想象从来都不缺日常生活的温情和对现实的关爱,但她现在越来越热衷于以魔幻之水浇灌自己的想象大树。她像一名女巫,引领我们夜漂巴兰河,穿越时间隧道,与宋代的精美工艺和凄美情爱相会于五国头城遗址,翻唱了一支靖康之变的梦幻曲。她以高超的叙述技巧,自如地游走在现实与历史之间,将对现实的嘲讽与对历史的沉思一起装进了白釉黑花罐里,让碑桥承载着美与善的永恒。”

在看过《碾压甲骨的车轮》后,《收获》副主编钟红明感到震撼。他直言:“对罗振玉、王国维这些在历史中显赫过的人物,他们的纠葛,作家似又在抚摸历史褶皱时,拨开种种冲突的结论,有了别样的精神解读。而那对碾压过罗振玉家被哄抢遗落的甲骨的马车轮,辗转迁徙于不同主人,愈发神奇魔性。”

据了解,写完《喝汤的声音》后,迟子建“对这样的东北故事的叙述信心建立起来了”,相继完成《白釉黑花罐与碑桥》以及《碾压甲骨的车轮》。文学界对这3部作品评价甚高:《喝汤的声音》荣获首届高晓声文学奖短篇小说奖;《白釉黑花罐与碑桥》荣获第五届《钟山》文学奖中短篇小说奖;3部作品均入选包括《收获》文学榜在内的多个重磅文学榜单。

百年东北史,可长也可短

1964年,迟子建生于黑龙江漠河,1983年开始写作。她的代表性长篇小说《额尔古纳河右岸》《白雪乌鸦》《群山之巅》《烟火漫卷》等,无一例外都根植在东北的黑土地上。那里是她的故乡,也是她文学的故乡。她书写熟悉的大河奔涌,莽原林深,构成当代文学史上迷人的东北风景。

评论家张学昕说:“从一定意义上讲,迟子建的小说,就是一部百年东北史。只是这部文学的百年东北史,充满了个性、灵性、智性以及多重的可能性。30多年以来,她写作出绵绵五六百万言的小说、散文等叙事性作品。字里行间,深入历史与现实,重绘时间与空间地图,再现世俗人生,柔肠百结。”

在新作《东北故事集》中,迟子建更是将东北史的特点发挥到了极致,“承载小说的双轨,一条是历史,一条是现实。”这些穿梭于历史与现实之间的故事,一定程度上源于迟子建近年来工作的变动。

迟子建回忆说:“在政协分管文化文史工作的这3年,我走了省内不少市县,很多地方年轻时去过,还停留在青春的记忆中。也许是人近黄昏的缘故,重走故地,万千感慨,世界的颜色仿佛暗了一层。那些隐匿在冻土深处的故事,以前似乎是浑噩的,如今却鲜润明媚,像熔岩一样漫出地层,闪烁着,跳跃着,让我看到了艺术的霞光。”

书写历史的意义不在于史实的再现,而在于对生命情感的重新体认。迟子建以独特的故事结构,再次延展着迟子建“东北经验”的美学张力。但不同于《伪满洲国》超过千页篇幅的鸿篇巨制,也不同于《额尔古纳河右岸》《白雪乌鸦》《群山之巅》《烟火漫卷》等常规篇幅的长篇小说,迟子建近3年来的创作集中于中短篇。

“因为工作岗位变化,写作时间刹那间变得碎片化,一度让我非常焦虑。以往我可以心无旁骛驰骋于小说中,现实世界反而像虚构的;而现在我被结结实实打回现实,夜里连梦都少了,只能见缝插针进入文学天地。”现任黑龙江省政协副主席、省作协主席的迟子建表示,既然难有从容的时间经营长篇,便尝试用中短篇来演绎这些故事。“好听的故事,似乎总是短的,这经验是从童年得来的。在北极村的长夜里,外祖母讲给我的故事,往往10多分钟就是一个。”

对于一位从事文学创作40年、对自己要求极高的作家而言,把一部作品写短往往更难:这背后是故事结构的调整、叙述语言的精炼乃至创作习惯的重塑。

在创作开篇之作《喝汤的声音》时,迟子建“写的时候不停地捶打和挤压它,不断地‘收’,让一条河瘦身为溪”。同样来自东北的青年作家班宇,高度评价这部经历了“捶打”与“挤压”的作品,他认为:“这篇小说完成了一次非常完美的实践,在许多方面都做到了一种平衡,衔接顺畅,也将一个更为庞大的事物的轮廓勾勒出来。”

六十耳顺年,文学是羁绊

2022年6月,由于东方甄选主播董宇辉的推荐,迟子建的经典作品《额尔古纳河右岸》得到更多读者的关注,一年半内销售突破500万册,成为近年来最为畅销的严肃文学书籍。

2023年12月,“东北”这个词热火朝天地占据了各大话题榜,“尔滨”冰雪游火热出圈,为哈尔滨乃至东北地区带来“泼天的富贵”。

面对这样的热度,迟子建十分冷静,她一如既往地专注于自己的工作。比起现实世界的喧嚣,她更愿意把时间和精力投入到钟爱的文学世界中。

2023年11月,迟子建在乌镇将完稿不久的《东北故事集》交予人民文学出版社。新书封面的插图来自迟子建的原创,画的是她脑海中的东北原野,画面中央的罐子里放着原野上的各色花草。

这本新书对迟子建而言,或许就是那个罐子,罐子里的花草是近年来的成果。她郑重地将这些成果交给她的读者,一如她在全书结尾所写的那样:“关于东北故事的系列小说,A面之后,就像我在这个飞雪的日子写的后记,会有B面。而作家和读者最曼妙的相遇,一定是在故事中。”

《东北故事集》由人民文学出版社集结出版时,迟子建也踏入了60岁的门槛。“60年,我有40年是在小说的岁月中。60年,我有30多年是在怀念已故亲人的日子里。爱我的和我爱的人,他们永别得实在太早太早。”

迟子建感叹:“青春一去不回头,白发一来不再去。虽说渐渐走向人生的黄昏,但我对文学热望不减。如果说这世上有一条绳索可以缚住不羁的我,那一定是写作。”

《东北故事集》后记

谁鼓舞了我

□迟子建

A面

这是乌镇11月下旬的一个早晨,在西栅一家旅馆,我推开阳台古朴的木格子门,“咿呀”作响中,一池残荷如褪色的年画,映入眼帘。荷花与夏风是神仙眷侣,所以即便是江南,一朵荷花也寻不见了。荷叶多半枯萎,偶尔泛绿的,边缘也是深褐色的,那是太阳燃烧的痕迹,是荷花怒放的痕迹,是冷风吹打的痕迹,更是看不见的时间悄然走过的痕迹。那已呈现出金属色的莲蓬,就像一颗颗亮闪闪的铜纽扣,还妄想着锁住这寸寸流失的生机。

一周以前,我还在飞雪弥漫的黑龙江。今冬的雪不像往年是由初冬的小雪,逐渐演变为隆冬的大雪的。刚踏进冬的门槛,雪花就爆了,以气吞山河之势,刷白了北国山河。飞雪漫卷、北风呼号,那是我童年常见的情景。可这些年由于全球气候普遍变暖,难得一见了。所以,当它们在2023年的冬天盛装归来,不仅明年待播的庄稼暗喜,人也是欢欣鼓舞的,纷纷走出居室踏雪而行,似乎有许多话要说与这久别的亲人似的。

2020年对我来说,是艰难的一年。因为工作岗位变化,写作时间刹那间变得碎片化,一度让我非常焦虑。以往我可以心无旁骛驰骋于小说中,现实世界反而像虚构的;而现在我被结结实实打回现实,夜里连梦都少了,只能见缝插针进入文学天地。

在政协分管文化文史工作的这3年,我走了省内不少市县,很多地方年轻时去过,还停留在青春的记忆中。也许是人近黄昏的缘故,重走故地,万千感慨,世界的颜色仿佛暗了一层。那些隐匿在冻土深处的故事,以前似乎是浑噩的,如今却鲜润明媚,像熔岩一样漫出地层,闪烁着,跳跃着,让我看到了艺术的霞光。既然难有从容的时间经营长篇,我便尝试用中短篇来演绎这些故事。

首篇《喝汤的声音》写于2021年,聚焦的是海兰泡惨案,在虚与实之间,我找到了饶河的一个“摆渡人”,或者说是一个幽灵,来做主讲人。因为确定用短篇承载这个故事,所以写的时候不停地捶打和挤压它,不断地“收”,让一条河瘦身为溪。写完后意犹未尽,我明白对这样的东北故事的叙述信心建立起来了。

2022年,我用中篇营造这个系列的第二篇小说《白釉黑花罐与碑桥》,讲述徽钦二帝在黑龙江五国城被囚的岁月。我运用两件叙事“助推器”,一个是白釉黑花罐,一个是碑桥。前者是根据史料虚构的,后者源于我参观五国城遗址时看到的一块碑,它们曾做过牡丹江大桥的基石,在波涛中不知渡过多少往来的人。我将它们放在那些对徽宗来说风雨如晦的日子,小说的人物因之复活。在“亡灵”镇守的“上半夜”和“下半夜”,每段故事是柔情的,又都是悲凉的。

两篇小说都是由现实进入历史的。引领我们进入故事的现实主人公,仿佛就是我们自己,有这样那样的委屈和无奈,但生活依然静水深流,烟火漫卷。

15年前,因《额尔古纳河右岸》获得第七届茅盾文学奖,我来乌镇参加颁奖典礼,也曾住在西栅。那时西栅还有原住民,进出须乘乌篷船。记得也是11月,常见水边的白鹭像跳芭蕾的,细脚伶仃地立在水畔,眺望着谁。一早一晚雾气很大,西栅忽隐忽现,看上去就像一幅水墨画。深夜穿行于石巷,总能听到打更的梆声,那么清寂悠远,让人以为身置古刹。归来后,我还写过一篇散文《西栅的梆声》。

而今的西栅,不见原住民,白鹭也不见了,有的是商家和游人。石巷的灯,也不完全是乳黄色的了,那些建筑和石拱桥身披彩灯珠串,霓虹闪烁。除了青砖灰瓦透出本色,与其他城市的夜晚并无二致,让我怀疑记忆中的西栅是否存在过,也由此怀疑此刻身处江南,能够舒展身姿在阳光如水的早晨,倚着木格子门赏这一池残荷,是在一场虚构中。

B面

这是11月哈尔滨下旬的一个黄昏,雪还在下。

结束了乌镇的行程,又飞至北京开会。一周很快过去了,返回哈尔滨时,云气低沉,又要下雪的模样。果然,一夜醒来,拉开厚重的窗帘,只见窗外飞雪漫卷,风当起了搬运工,将园田的雪吹得高高低低的,打造成了起伏不定的白色山丘。喜鹊和麻雀无法刨开厚厚的积雪,聚集在白桦树啄树皮,还有的在干枯的花枝上跳来跳出,希冀找到吃的。我赶紧穿了羽绒衣,戴好帽子手套,找个盆子盛些小米,出门放在窗前的雪地上。又用铁锹清出一条露出泥土的雪路,因为不是所有的鸟儿,都待见唾手可得的食物。回屋后,我发现那只盛米的盆,很快吸引了不少麻雀。但在掘开的雪路上,也跳跃着欢欣鼓舞从冻土中觅食的喜鹊。

关于东北的故事,似乎也离不开这样的风雪天。而我童年听故事,恰好是在漫漫冬夜的火炉旁,外祖母总有讲不完的传奇故事。

这个系列的第三篇小说《碾压甲骨的车轮》,起笔于2022年秋天,跨越了一个冬天,今春才完成初稿。小说的隐形主人公罗振玉,我在20多年前的长篇《伪满洲国》中有涉及,犹记得溥仪在《我的前半生》中对他的鄙薄。

但事实是,不论罗振玉如何,他是一个在收藏和学术上有贡献的人。2019年初冬,在大连召开东北文学与文化国际研讨会,有一天与王德威、张学昕、季进、宋伟杰等教授参观声名远播的大云书库。站在罗振玉旧居前,听旅顺博物馆的专家讲述当年罗振玉文物(尤其是甲骨)失散之事,不胜唏嘘。一般我在小说中涉及过的历史人物,罕有激情再度呈现的,但罗振玉是个例外。

回来后,读过关于罗振玉的一些传记,尤其是罗振玉、王国维之争的文章,我看到了学术的多副面孔,有了用小说接近这段历史的想法,因为文学有它不可替代的独特性。素材在脑海中发酵的过程中,一只马车轮滚滚而来,轰然作响。于是,我以悬疑的缺口,让它从历史深处碾入现实。无论是自然的还是人性的风雪,无论是历史还是现实的歌哭,都让这个文本开始时有点沉重。

那期间,母亲在我这儿住了三个月,我跟她讲了大致情节。双休日,我开足马力写作时,一从小书房出来,她总问我写到哪儿了。每次我都说写到马车要出城了。所以,她回乡时没对我说别的,只撂下一句,我可得走了,在这儿太耽误你了,快让马车出城吧!

初稿即将完成时,因为有外出调研任务,初春我率队去了江西和甘肃。无论是参观景德镇的瓷器博物馆,还是在敦煌参观莫高窟,都能联想起罗振玉的收藏和研究。所以,小说气韵未断,归来顺利作结。我的小说脱稿后,通常会放置一段,然后再修改。早在4月,《收获》的程永新就发来短信,说感觉你有作品写好了,不知直觉对不对?我说正在过程中,耐心等吧。在他的催促下,这篇小说没有修改前的“冷却期”,改后直接发给他,这已是春末了。而且一交稿我就“阳了”,所以躺倒后高烧的那两天,我最庆幸的是好歹把它完成了。

从昨夜到现在,这上天派遣的冬的使者雪花,在大地上演的霓裳羽衣舞没有谢幕的意思。此刻,想起我的长篇《群山之巅》的结尾:“一世界的鹅毛大雪,谁又能听见谁的呼唤。”不胜伤感。是啊,在这大千世界,滚滚红尘中,谁没有过孤独感呢。

这部小说由人民文学出版社结集出版时,我也踏入60岁的门槛了。60年,我有40年是在小说的岁月中。60年,我有30多年是在怀念已故亲人的日子里。爱我的和我爱的人,他们永别得实在太早太早。一个人的长夜,注定听了更多这世上雨打风吹的声音;一个人的柴米油盐,自然也浸透着难言的辛酸和苦楚。

所以,有人说搜索关于我的词条,会跳出我有几段婚姻这样的问询,我只能苦笑。至于一些标题党的网文,什么迟子建说人到五十最通透的活法是什么之类的,这拼凑和罗织的东西也许并无恶意,但与我何干?我可不是中药铺的郎中,哪敢给人开什么药方。

青春一去不回头,白发一来不再去。虽说渐渐走向人生的黄昏,但我对文学热望不减。如果说这世上有一条绳索可以缚住不羁的我,那一定是写作。

除了古典音乐,我还钟爱流行音乐,西城男孩的《你鼓舞了我》(You RaiseMeUp)就是我喜欢的一首歌。它听上去温暖亲切,令人激情澎湃。弥散其中的爱尔兰风笛声,是闪烁于这首歌的星光,摄人心魄。能够一路走到今天,我特别想感谢鼓舞了我的亲人、友人和读者。当然不仅仅是人,还有那山岭间深沉的水流,青草上晶莹的露珠,划过长空的飞鸟,不惧燃烧的太阳,有盈有亏的月亮,踏着泥泞的野鹿,迎风斗雪的苍松,耕田的牛,负重的马,洄游的鱼,等等等等,都让我看到了生命的坚韧、美好、不屈和安详,无言地鼓舞了我。

关于东北故事的系列小说,A面之后,就像我在这个飞雪的日子写的后记,会有B面。而作家和读者最曼妙的相遇,一定是在故事中。

2023年11月

乌镇—哈尔滨

(图片由人民文学出版社提供)

【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】