今宵应解说伊人

□肖复兴

好多年前,孩子在美国读博,读到加拿大女作家门罗的小说,向我推荐。那时候,她还没有得诺贝尔文学奖,我国尚少有她的作品翻译,孩子便特意由英文翻译了门罗的一个短篇小说《儿戏》给我。读完之后,陷入沉思,很是佩服。门罗以童年一次游泳的意外作为切入点,步步紧逼,深入人性的深处,进行解剖式的追问与省思。前两年,看到王小帅导演的获奖电影《地久天长》,里面明显有门罗这篇小说的影子。门罗这样的小说,和我们不少只有生活表层的泡沫、没有人性幽暗深处探寻的小说拉开了距离。如今,淡如白水却以杯具或色彩装点涂饰的小说太多。

我对艾丽丝·门罗很感兴趣,很喜欢读她的小说。门罗获得2013年诺贝尔文学奖之后,我国以极快的速度几乎翻译出版了她全部的小说。尽管萝卜快了不洗泥,不少译文粗糙,还是满足了我的需求,她的《忘情》《脸》《逃离》《纯属虚构》等好多小说都让我爱不释手,曾经大段大段抄录。

《纯属虚构》,是她晚年写的一篇短篇小说,情节简单明了:因伊迪的加入,音乐教师乔伊丝和木匠乔恩离婚。多年之后,乔伊丝再婚,在丈夫65岁生日聚会中见到一个黑衣女子克里斯蒂,是一位刚刚出版了第一本书的新锐作家。几天后,乔伊丝买到这本书,看到其中一篇名为《亡儿之歌》的小说,看出克里斯蒂是自己曾经教过的学生,也是前夫所娶妻子伊迪的女儿。当年,自己利用了克里斯蒂对自己天真无邪的爱,编造谎言刺探她的母亲和自己丈夫的相恋之情。

和《儿戏》一样,门罗将故事上溯到童年,只不过这一次是成人对童年的伤害,伤痕慢慢长大,从童年咬噬到成年,依旧将人性中的恶之花绽放无余,亦即门罗所强调的小说“日常的不幸”的意义所在。

这是这篇小说的骨架。门罗的小说,骨架不是其下力的地方,她一般爱将琐碎的事情、细节和心情,穿插、交错、颠倒在这样的线性的时间顺序里。这是门罗的叙事策略。她有意将骨架打碎,将时间打乱,将情节淡化,将艺术化的故事还原为生活常态。这和我们的小说叙事策略不大相同,我们的小说一般更注重情节和故事本身,尤其受影视影响,情节成为构成并进入小说的不二法门。读我们的小说,一般比较好读,因为有情节为主线牵引,会如一道水流沿河道流淌而来,顺风顺水,不会出现太多阅读障碍。

《脸》也是一篇短篇小说,与《儿戏》《纯属虚构》一样,依旧将故事上溯到童年,这是门罗不少小说愿意选择的切入点:主人公是两个不到八岁的小孩,一个是小男孩“我”,一个是比“我”小半岁的小女孩南希。小说里有这样一个重要的情节,写一场儿童游戏:“我”的脸上有块猪肝一样紫色的胎记,南希为了表示对“我”的友好和喜爱,想和“我”的脸一样,便用红油漆把自己的脸涂红了。小孩子的心理,在这样的游戏中表现得最正常不过。不过,这只是出于南希自己的感情和心愿,完全是友好的孩子气天真的表示,却是一厢情愿。作为脸上有胎记、曾经受到很多人嘲弄的“我”的心理和想法,却和南希大不一样。当南希转过脸来对”我”兴奋地说:“现在我和你一样了!”“她的声音里充满满足感,仿佛她达成了毕生的心愿似的。”“我”的反应却是觉得她是在嘲笑“我”。这样的反应结果,作为一个小男孩,肯定紧接着会发生一系列激烈的连锁反应。这是小说情节发展的爆发点,却不是高潮,更不是结束。

多年以后,父亲故去,“我”重回故乡,料理完葬礼后,打算卖掉这里的房子,从此和故乡告别。母亲告诉“我”这样一件事情:那年,“我”离开家乡之后不久,南希竟然用剃须刀片割破自己的脸颊,让她的脸颊上留下一块和“我”一样真正的红疤痕。这是油漆涂脸的升级版,由游戏到真实,残酷而惊心。小说在此之后,在门罗反复的自思与咏叹中,其中有母亲和“我”这样的对话,让我难忘。母亲说:“这么深的感情,小孩子居然有。”“我”说:“长大就没有了。”真的是直戳人心!

《忘情》写得别开生面,表面写的是一个小镇图书管理员的爱情故事,因经历了第一次世界大战和西班牙流感的双重冲击,命运变得起伏动荡、令人唏嘘而溢出,便不是单薄爱情所能包裹得住的了。其中人生的无常和人情的细微、矛盾与周折,以及对记忆的反复咀嚼和纠缠,被门罗写得叹息沉重中又委婉蕴藉。特别是在当下,重读这篇小说,感慨尤深。当今世界,仍有一些国家、地区处于战争硝烟弥漫之中,当小说对现实有意或曲意地规避,便多是风花雪月,少有这样忘情而动情之作。

小说的最后一节名为“殉道者”。女主人公路易莎从小镇去城里看病,在公园的悼念殉道者活动中,竟然看到发言者是早已经故去的杰克(她曾经的恋人)的名字。也许是重名?当她离开公园,来到车站,准备乘车返回小镇时,那个杰克追赶过来,说一眼就认出她来,便和她交谈起小镇曾经的往事。当一群身着黑衣的殉道者走过来,那个杰克加入了殉道者的队伍走去,椅子上又坐着一个黑衣人,递给她一块糖,薄荷味的。这时候,“街灯亮了,木椅上方的树上挂着彩灯,河上一船又一船的歌手……”在这样似真似幻、扑朔迷离的描写中,小说结束。这个结尾常让我想起,如忧伤的音乐潆洄不止,让我感慨,感慨文学,感慨人生,感慨现实,感慨回忆。

有人说门罗的写作风格像契诃夫,我没有读出契诃夫的味儿。门罗的小说,一辈子写小镇生活、小镇人物,大多是短篇小说,写得都太长(在我们这里一般会繁衍成一部长篇小说),都有着一定的时间跨度;而且,情节和叙述都很绕,不是那种单纯的线性展开,一般需要至少读两遍,只有读到结尾回过头来再读一遍时,才会发现第一遍读到的那些不起眼、不经意的事情和细节,是那样不可或缺的重要,是那样如水回环连成一体的气脉贯通。

门罗谈小说创作时说:“那部小说,总有比你上回看到的更多的东西。它并且有着强烈的自我意识,建构于它自我的需要,而不仅仅是为你提供庇护所或解闷。写出具有这般特质的小说,连续不断又独特自洽,是我一直希望的。”这是门罗的艺术追求,也应该是我的向往。

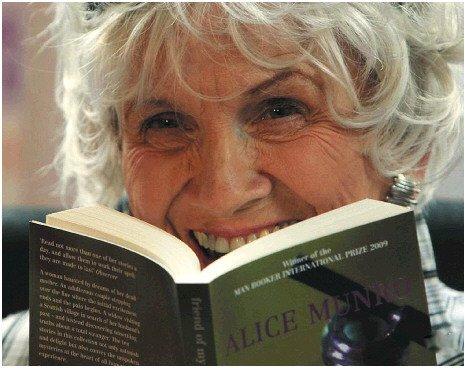

前几天听到门罗逝世的消息,她92岁,应该算喜丧。我喜欢读她的小说,重读她的作品,就是对她最好的怀念。想起以往不止一遍重读她小说时一些零碎的感想,碎碎念吧,表达同样作为写作者对她的一点敬意和怀念。文章的题目,是想起了明人徐渭的一联诗“若使吹箫人尚在,今宵应解说伊人”,与本文、与门罗,似乎正相适配。

(本文作者为著名作家,曾任《人民文学》杂志社副主编)