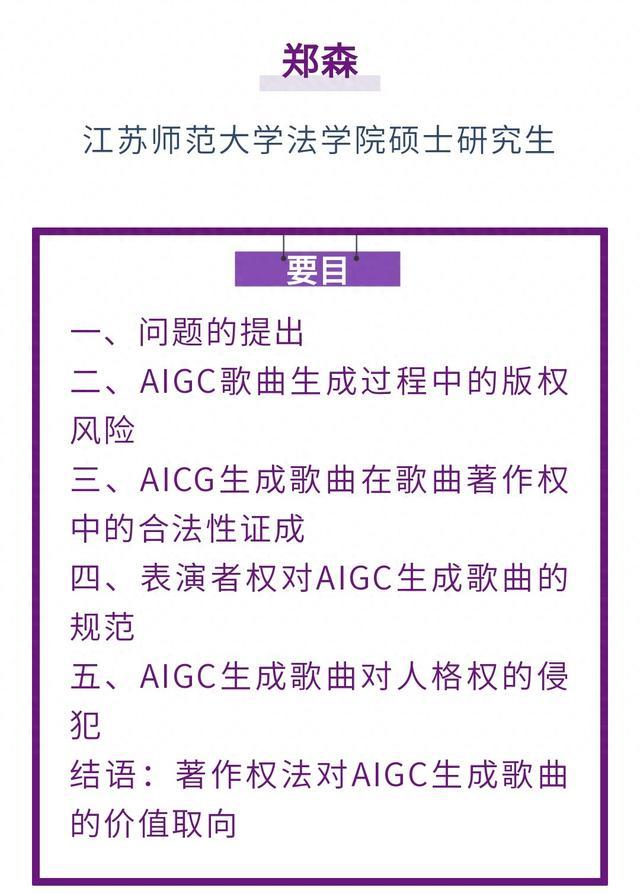

郑森|论AIGC生成歌曲的著作权法规制

转自:上观新闻

AIGC生成歌曲兴起,对现有法律带来诸多挑战。在AIGC歌曲生成过程中数据存储和模型训练阶段会侵犯复制权并受到表演者形象保护权的制约。对于原作歌曲而言,AIGC生成歌曲现场传播属于公开机械表演,应获得音乐作品著作权者许可。若在电台、电视台或者网络直播中传播属于非交互式传播适用广播权;在互联网上提供点播、下载属于交互式传播适用信息网络传播权。对被模仿的表演者而言,AIGC歌曲生成过程中没有表演行为,不侵犯表演者权。在人格权问题上,歌曲的生成允许使用他人的声音模型,不构成对他人人格的侮辱、丑化,在已经声明为AI创作的前提下也不属于混淆和欺骗公众,但擅自使用他人声音模型会损害声音中的财产价值,侵犯人格权。

著作权法规定了“合理使用”的具体情形,涉及音乐的部分大致包括“个人使用”“适当引用”“学习研究使用”以及“免费表演”等。但AIGC生成歌曲在视听平台上被公开广泛传播,既与原词曲作品、录音制品的潜在市场高度重合,也存在流量、广告、打赏等多种收益途径。所以,目前来看“AI歌手”模型训练涉及的作品、制品利用等,很难归入“合理使用”的具体情形。虽然2021年修订后的著作权法对于“合理使用”规定,增加了“一般要件”和“兜底条款”。但“兜底条款”是一个半开放的内容规定——“法律、行政法规规定的其他情形”,无法在司法实践中由法院根据案情直接适用。因此,“AI歌手”音色模型训练尚不能适用“合理使用”的豁免,目前仍需要获得相关授权。

在制作“AI歌手”声音模型过程中,需要大量的目标歌手“音乐制品”和“语音文件”作为训练素材。这些素材大多需要将原录音制品存储在AI模型服务器中,进行纯人声的提取和加工。毫无疑问,这一行为首先涉及众多权利主体的复制权许可问题。录音制品的著作权,在我国著作权法规定中,词曲作者、录音录像制作者以及表演者都享有相关的复制权,因此原则上需要获取三个权利主体的授权方可实施。但人工智能生成技术和新媒体传播技术的应用,这一复制权很少有人重视。因为“复制”很大程度是为了目标生成物制造的准备过程所实施。若不存在复制之后的发行、广播、信息网络传播等版权法规制的作品公开利用行为,侵权损害实际上无从谈起,权利人也无从发现自身作品是否被利用。但毫无疑问,在AIGC生成歌曲中存在增加了复制件的数量,使得众多素材相对稳定的被固定住,且其被AI模型服务器的物质载体所承载,因此在数据存储阶段,未经授权的复制行为属于侵犯复制权。

通过AIGC技术模拟歌手声音来“翻唱”他人歌曲,这种行为是否构成著作权法上的侵权行为?要解决这个问题,首先要明晰著作权侵权行为的思路。著作权是民事主体依法对作品及相关客体所享有的权利。著作权法中的侵权行为一定是实施了受专有权利规制的行为。因此当讨论一个行为是否侵权,必然先考虑这个行为受不受专有权规制。如果得出肯定回答方能继续探讨,否则到此为止。同样的,AI歌曲单纯被制作而未被公开“翻唱”传播,显然也并不能构成著作权法所控制的侵权行为,因此论证AIGC歌曲是否被传播才具有探讨其侵权的意义。我国著作权法中传播权体系根据受众所处场所可以划分为两类,第一类为“现场传播权”,包括展览权、表演权、放映权以及广播权中第二项子权利——公开播放接收到的经初始传播的作品的权利;第二类为远程传播权,包括广播权第一项子权利(非交互式传播权)和信息网络传播权(交互式传播权)。AI翻唱行为是否受两类权利的控制决定其合法性。

AIGC生成歌曲显然不涉及展览权、放映权以及广播权第二项子权利的内容,以AIGC技术用其他歌手声音演绎歌曲形式上可能受原作歌曲表演权控制。我国著作权法将表演权定义为“公开表演作品,以及用各种手段公开播送作品的表演的权利”,其主要包含两个方面:现场表演和机械表演。现场表演是演员对作品向现场公众进行的表演,其主要规制人的表演。而机械表演则是利用机械装置将对作品的表演向现场公众播放。在商场、餐厅、酒吧等场所播放他人的音乐作品作为背景音乐就是典型的机械表演。首先,对于机械表演而言,要通过机械设备将作品进行表演。例如将存有表演者录像的胶卷在电影院中使用机械放映机进行播放。但机械表演并不是一定先有人的表演然后通过设施重现,机械表演可以不涉及人的先行表演。例如风靡于20世纪20年代自动钢琴,其运行原理是将乐谱编排成带孔的纸带,通过纸带运动控制琴键发出声音。此过程并没有人的表演为先决条件,但只要被演奏的音乐处于保护期,并且在公开场所向公众演奏,这种行为自然应当受到音乐著作权人的许可和控制。同理,虽然人工智能的复杂程度远远超过常见的音乐播放机、放映机等机器,其运用了高等算法以及软件编程技术等。虽然还有人呼吁给予人工智能独立人格,但现阶段人工智能也仅能算作一种机械装置。AIGC生成的歌曲其本质也不过是与打孔纸带相比复杂的机器进行的音乐演奏。其次是“向公众传播”的问题。世界知识产权组织《知识产权组织管理的版权和相关权条约指南》对此有明确规定“向公众传播”:“……使(作品等)其能够被通常的家庭圈子之外或者该家庭有亲近社会关系之外的人们所感知……。”含义就是在认定“向公众传播”时要排除两个特定的情形,即家庭情形,例如家庭成员间传播,以及密切联系的朋友情形,例如亲密朋友间的分享。若有人在网上下载了“AI歌手”的歌曲,在家中播放,进行自我欣赏。此行为并非公开表演不侵权。哪怕播放的音乐是盗版的音乐,其仍不属于向公众传播的范畴,亦不是侵权行为。表演权只规制面向公众的公开表演,但非面向公众的个人播放观赏也是表演,仅仅因为其不构成表演权规制的“公开表演”。因此,家中播放属于非公开表演。此行为不受专有权规制,即使播放的是盗版音频也不受著作权法的规制。但是在经营场所播放AIGC生成歌曲属于公开的机械表演应当获得音乐作品著作权者许可,与音乐是否为AI翻唱无关,被表演的音乐受著作权法保护,对于音乐的表演,无论人的表演还是机械表演都是公开表演,均应当受到著作权人的许可。

表演者权是邻接权制度中重要内容。根据世界知识产权组织表演与录音制品条约和视听表演北京条约的规定,“表演者”是指对文学、艺术作品、民间文艺作品表达进行各种方式进行表演的人员。表演者权归属于表演者,以表演者为主体,基于具体的表演行为而产生。所谓“具体的表演”:首先表演者的每一次表演行为均可以产生一个独立的表演者权,哪怕每次一表演的内容都不尽相同。其次,表演者要根据其自由意志选择实施的行为才能形成表演权。没有表演行为,无从谈起表演者权。

歌曲有价值且被利用传播。那么AIGC歌曲的表演传播是否产生了表演者权?自从人工智能生成物呈现于世,学术界一直在讨论人工智能生成物版权化问题。赞成一方认为只要满足作品独创性和可复制性的要求人工智能便具备版权性。该观点主张自然人作者主体并非认定作品的必要因素。反对一方认为,人工智能是运行算法、规则、和模板的结果,不能体现创作者的独特个性,同时也不是人类主体的情感表达。该生成内容虽具备一般作品外观,但缺乏内在人格基础。任何观点的成立必然具备普适性。“猕猴自拍案”中猕猴的自拍照并不能是作品,作品的作者仅能是自然人。从各国创制著作权法的角度出发,著作权法是鼓励人的创作,人在创作后获得报酬,从而鼓励人进行再创作,推动人类智力成果的不断发展演进。因而无论人工智能如何发展,均不能丢失对于著作权法设立的初衷:鼓励人的创作,尊重人的价值。反对论显然能够符合这一要求。该观点也可以解释AIGC声音合成技术。猴子喝醉酒也会手舞足蹈乃至跳舞,但我们不能说猴子因此产生了表演者权;鹦鹉学舌,鹦鹉经过训练也可以朗诵一首诗,鹦鹉是表演者吗?能因此取得表演者权吗?答案是否定的。著作权是鼓励人创作的,表演者权也是鼓励人从事表演的。除了上述两种观点,还有一种人工智能工具说。该观点认为人工智能是人创造作品的工具,人工智能生成物实际上是人的生成物,该生成物最终仍要以著作权标准评定能否成为作品。该学说依据著作权法第11条之规定,将人工智能的背后的法人或者非法人组织视为作者。然而视单位为作者的前提是存在由自然人创作的作品,再判断该作品是否符合法人作品的构成要件。著作权法第11条只解决权利归属的问题,但并不解决作品认定的问题。而针对AIGC生成歌曲的问题反而简单,无需拟制背后的“人”。2010年版著作权法第37条中的表演者包含演员与演出单位,而在2020年修法后,取消了“演出单位”作为表演者的情形,表演者只能是参与表演的自然人,除此之外别无他人。因此AIGC生成歌曲不会产生表演者权,其他人即使运用了AI技术合成歌曲,幕后者也不能产生表演者权。

对于人格权的保护,民法典中有单独人格权编进行规范,对姓名、肖像、荣誉、名誉乃至声音等均有相关规定予以保护。但依旧存在有保护的边界——他人人格自由发展与舆论监督等利益的平衡。例如民法典第999条规定:“为公共利益实施新闻报道、舆论监督等行为的,可以合理使用民事主体的姓名、名称、肖像、个人信息等。”具体人格权如肖像、姓名等是对外的一种符号,其内化着人格利益。符号的指代或者含义是人格权所有者自然人,符号的应用场景在于物品及活动中。AIGC生成歌曲是符号应用场景的产物,其产生、传播以及社会影响也势必会受人格权的规范。

当发布者在制作AIGC歌曲后,发布相关音频时,向公众宣称这是被模仿者本人演唱发布的歌曲,将并非表演者本人的表演作品谎称为表演者个人的表演,这显然是属于冒充表演者的行为,此举毫无疑问侵害了表演者姓名权。还有一种理解,这种行为是侵害著作权法第39条表演者“表明表演者身份”权利的行为。同时第53条禁止“制作、出售假冒他人署名的作品”,冒充行为亦构成侵权。但在“AI歌手”中发布者明确在发布时声明此歌曲是通过AI技术创作,并且表明歌曲并非歌手本人所歌唱演绎,“AI歌手”并非歌手本人。这时是否仍构成对于被模仿者歌手的姓名权侵权?可以肯定的是,这样的标注显然没有造成误导公众的后果,公众不会误认为AI唱歌真的是歌手唱歌,但是,发布者标注“AI歌手”,虽然字面上将其与真实的“歌手”区分开来了,其实还是利用了歌手作为歌星在流行歌曲爱好者中的知名度,利用了歌手的名字在音乐市场中所具有的商业价值,所以,这是对歌手姓名中的财产利益的损害,依然存在侵害其姓名权的可能。如果发布者在发布这样的唱歌视频的时候,不标注“AI歌手”不用这样的“噱头”吸引关注,还会对公众产生多大的吸引力去欣赏呢?这正是名人姓名的商业价值所在,姓名权所具有的财产利益也应该获得法律的保护。

AIGC生成歌曲异军突起,对传统音乐行业带来极大冲击。2023年3月16日,美国唱片业协会(RIAA)联合30余个社会团体,共同发起了“人类艺术运动”,呼吁确保AI的开发和使用始终致力于促进人类文化和艺术的发展,而非取代或侵蚀人类自身的创作。历史的巨轮滚滚向前,“AI音乐时代”方兴未艾,技术革新、产业发展对于创作者而言机会与危机并存。但适者生存的法则之下,必然要接受人工智能给予我们的一切。2023年5月23日我国颁布了《生成式人工智能服务管理暂行办法》,用以规范发展人工智能的行为,但这也同时预示着法律对于人工智能的价值肯定。AIGC生成歌曲的出现对音乐创作和商业发展都有极大的推动力,但对现有法律规范也带来挑战。毫无疑问此类歌曲能够更大的推动创作创新形式,因此著作权法应当做好保驾护航推动发展的作用。科学的解决“AI歌手翻唱”可能带来的内容行业利益失衡问题,构建版权领域应有的智力劳动合理回报机制。面对现有的侵权风险和问题,应当更好的落实监管体系,防止AICG歌曲的肆意制作和任意传播,保持合规有效的生成行为。同时通过多种合作方式,获得原作歌曲以及被模仿表演者的授权,降低侵权风险,建立良好的创作平台,让AIGC生成歌曲萌发更多创造活力。

蒋徐鑫|人工智能模型中数据泄露的法律风险防范

曹上|AIGC中涉用户个人信息使用的边界探究

王振硕|生成式人工智能时代数据安全法益的保护模式塑造

严嘉欢王昊|论生成式人工智能中个人信息保护的困境纾解

夏浩胜|生成式人工智能的域外监管动向及启示

刘学强|ChatGPT赋能数字法治政府建设中的风险及法律规制

上海市法学会官网

http://www.sls.org.cn