氢能真的是绿色能源吗?

中国“双碳目标”的背后,是一场新旧能源结构的变革。解开“变革密码”的钥匙只有一把:碳→氢。

文|丁雨田

五十多年前,加载着液氢/液氧发动机的土星五号将三位宇航员送上月球,迈出了人类的一大步。在刘慈欣的《流浪地球》中,12000座行星发动机里燃烧的也是氢,带着地球流浪的美好憧憬,助推人类星辰大海的瑰丽梦想。

虽然地球带不走,但氢的火焰从21世纪就没有停止过燃烧。氢能,作为一种高热值、燃烧时不产生温室气体的能源,对于促进全球经济脱碳将发挥不可或缺的作用。在氢能尝试描绘的清洁能源未来蓝图中,它可以为钢铁、水泥和化肥生产提供动力;供能燃料卡车、火车、船舶和飞机;平衡风光电力……

根据6月22日国际能源署(IEA)发布的最新版《世界能源投资报告》,自2019年底以来,聚焦氢能的筹资持续增加,领先公司的投资价值组合翻了两番。IEA估计,到2030年,全球累计氢领域投资将达到6000亿美元。

一场新的能源革命正在走进现实吗?答案或许不是完全的肯定。

各国布局蓝氢

2021年3月,英国石油公司公布了该国规模最大的氢能计划,在英格兰东北部Teesside兴建“蓝氢”工厂H2Teesside,目标在2027年前生产1GW氢。2021年10月,美国AirProducts公司斥资45亿美元于路易斯安那州设立蓝氢能源综合体工厂,日产蓝氢7.5亿标准立方英尺,预计于2026年投入运营。2022年3月,埃克森美孚宣布,在得克萨斯州贝敦炼化综合基地建设一座蓝氢厂,每天将生产10亿立方英尺的蓝氢,以天然气为原料,并由碳捕获和储存项目支持。

这些都是快速兴起的氢能筹资项目的一部分,但它们并非完全“气候友好”。简言之,氢能主要被分为三种,灰氢、蓝氢和绿氢。灰氢是通过化石燃料(例如天然气和煤)制取的氢。这种类型占全球氢产量的绝大部分,其碳排放量最高;蓝氢是在灰氢的基础上,应用碳捕捉与封存技术,实现低碳制氢;绿氢则是通过光伏发电、风电以及太阳热能等可再生能源电解水制氢,制氢过程中基本上不会产生温室气体。

然而,高昂的成本让市场对绿氢持观望态度,因此,阶段性平替蓝氢在各国发展迅速。

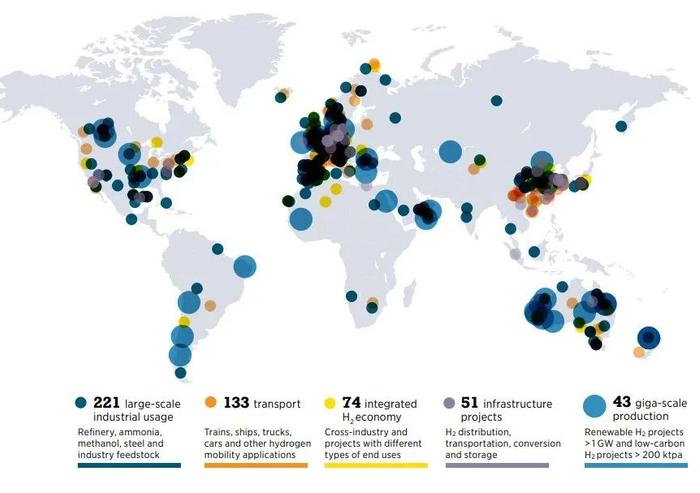

截至2021年11月的清洁氢(蓝氢和绿氢)项目和投资 | 图源:IRENA

不仅企业,国家层面也是如此。澳大利亚土地和风光资源丰富,最有可能成为全球绿氢的主产国和主要出口国,然而,同样作为化石能源大国的澳大利亚政府仍在积极推动以天然气为原料的蓝氢项目。比如,与日本在澳大利亚维多利亚州拉特罗布河谷开设联合项目“氢能供应链”,将澳大利亚褐煤转化为氢气,液化后运往日本。为此,日本川崎重工研发了专用的液氢运输货轮“SUISOFRONTIER” ;预计该项目每年生产22.5万吨的氢。

俄罗斯、阿联酋等一系列传统能源出口国和石油天然气巨头在碳中和进程的压力下,都在推进蓝氢产业。蓝氢燃烧洁净,又将过程中排放的二氧化碳进行了捕集和封存,成本相较绿氢要低很多,看起来是适合工业界的选择。

然而,事实真的那么理想吗?

不是所有氢都是气候友好的

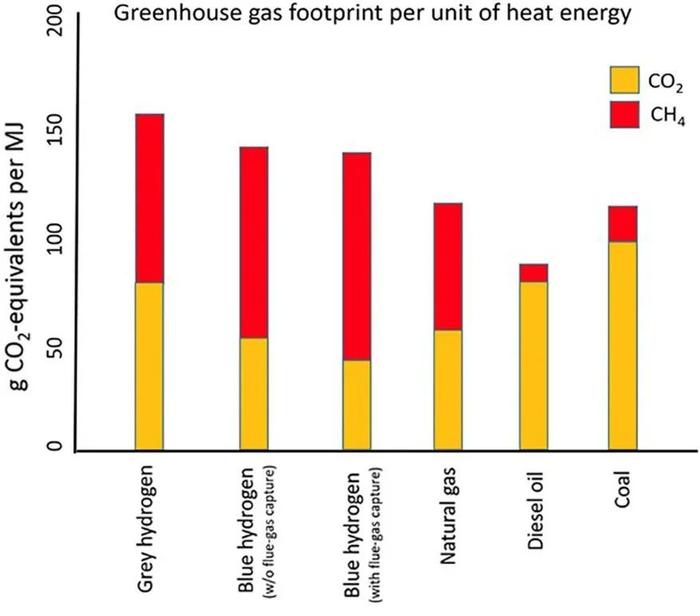

2021年8月,EnergyScience&Engineering一篇文章讨论了蓝氢温和名字下隐藏的高昂碳排放。研究分析了蓝氢全生命周期的温室气体排放,结果发现,蓝氢的总二氧化碳排放当量仅比灰氢少9-12%。虽然其二氧化碳排放得到了控制,然而,在利用天然气的过程中,因未完全燃烧而逃逸的部分甲烷释放,使其功过相抵。在20年的时间尺度内,甲烷导致的增温强度是二氧化碳的86倍。

图2从左至右分别为1.灰氢,2.蓝氢(蒸汽甲烷重整捕获,不捕获烟道气中的二氧化碳),3.蓝氢(蒸汽甲烷重整捕获,捕获烟道气中的二氧化碳),4.天然气,5.柴油,6.煤炭二氧化碳排放当量比较(二氧化碳显示为橙色,甲烷部分显示为红色,其甲烷泄漏率为3.5%)

根据美国国家大气海洋局(NOAA)和夏威夷州MaunaLoa天文台采集的全球大气样本,2021年大气中温室气体甲烷浓度创下了自1983年系统开始监测以来的历史最大年增幅,达到17ppb(10亿分之一)。化石燃料的生产和利用大约占甲烷总排放量的30% 。

事态的严峻性令人担忧,蓝氢制造中的甲烷排放如果得不到妥善处理,不仅与灰氢相比并未减少多少碳排放,其碳足迹比天然气或煤取暖都高出20%以上。一时间难以分辨,究竟谁才是低碳能源?

研究者认为:“氢是一种清洁燃料,但前提是它必须以清洁的方式生产,并以清洁的方式使用。”

值得一提的是,在分析蓝氢的碳排放时,研究已按照碳捕集与封存最佳效果设计。它假设被捕获的二氧化碳可以无限期储存到未来的几十年甚至几个世纪,然而,因为人类尚未有如此漫长的项目周期实践,在商业规模上的项目能否达到如此之高的封存水平也是一个未知数。

国际可持续发展研究所联合董事格雷格·穆蒂特解释称:“天然气的开采和运输都存在无组织排放和基础设施泄漏,鉴于碳预算有限,我们负担不起。” 因此,使用由天然气生产的蓝氢与直接使用天然气相比,没有任何减碳优势。研究者甚至认为:蓝氢最好被看作是一种碳中和能源探索中的干扰和噪音,对蓝氢的大力支持可能会拖延那些实现全球能源经济真正脱碳的必要行动,就像页岩气作为一种桥梁燃料,以及一般的碳捕获和封存作为所谓“托底”一样 。

英国智库查塔姆研究所高级研究员丹尼尔·奎金说,“碳捕集与封存的能源惩罚是一个巨大的挑战,可能比许多开发商愿意透露的要高得多。”他指出,俄乌冲突后目前的高油价也将推高蓝氢生产的价格,“即使能像沙特阿拉伯那样直接获得石油和天然气,且不受全球价格波动的影响,也仍然更倾向于出售天然气而不是蓝氢,因为这样收益更大。”

但俄乌冲突同样推动了欧洲天然气价格直线上涨。从2021年的6美元/美元/百万英热单位(MMBtu),突破30美元/MMBtu,这一数值完全在欧洲绿氢平准化成本区间之内,如果使用来自中国的电解槽,成本还能进一步下降,提高了欧洲绿氢价格的竞争力。虽然随着未来冲突平缓,天然气依然会保持价格优势,这一事实也给予了绿氢重要的未来发展窗口期。

中国在3月印发的氢能中长期规划也明确了绿氢发展的方向,参与氢能规划编制的中国国际经济交流中心科研信息部部长、能源政策研究所负责人景春梅告诉《知识分子》,和一些国家解决能源保供的诉求不同,我们国家发展氢能主要是服务“双碳”战略,解决能源绿不绿的问题。加上碳捕集在技术、商业模式上都还没有完全成熟,市场大规模应用还有困难,不能满足我们对于氢能的整体构画和需求。

大规模绿氢制备尚在探索

“以绿色低碳为前提,明确鼓励的是绿氢。”景春梅说。

而最根本的限制条件来自于制备阶段的效率和经济性。

绿氢制备目前仅占全部氢气制造量的3-4% ,主要依赖于大规模风能和太阳能发电,然后通过电解水生产氢气。该方式较为成熟,但也有着能源转换率较低、能耗较大等突出问题。因此,针对绿氢制备,学界也在探索生物制氢、电催化、光催化等多种途径。

尤其在中国,很多绿氢独创性成果案例是基于其他反应副产物产氢而获得研发灵感的,比如污水处理,在废弃资源再利用的同时推动绿色制氢研究。

早期氢气往往是作为很多反应的副产物,最后被燃烧释放,并没有得到妥善的资源化利用。1990年,哈尔滨工业大学教授任南琪发现了特定细菌在有机废水处理中可以产生氢气的现象。注意到这一细节之后,他将原目标“处理有机废水”转为“产氢”,变废为宝。并进行了工业化生产,建立了世界上第一条发酵法生物制氢生产线。该方法兼顾低排放、资源利用和废水处理,且氢气制备成本压在了每立方米1.4元以内,然而,毕竟是以有机废水为原料,产量不能满足工业需求,大范围推广仍有困难。

但污水处理工艺依然启发了其他领域的制氢反应,例如光催化。以最近哈尔滨工业大学的一项光催化产氢成果为例,其起点仍然是污水处理。实验获得的PTA纳米片具有较好的光催化活性,内建电场强度增强10.3倍,制氢效率达到118.9毫摩尔每小时每克,优于30-40毫摩尔每小时每克的平均水平。“此外,得益于有机材料的柔性,PTA与无纺布牢固结合制备成器件,光照下依旧保持优异的产氢性能。”其作者郭燕说到。

还有比如微生物电解碳捕获技术等,使污水处理变为负碳反应,但反应仍然高度依赖于有机废水这一原料,难以实现大规模制氢应用。“废水里的有机物浓度是有限的,能被发酵细菌处理的部分则更有限”,哈尔滨工业大学深圳校区教授路璐说。

有机废弃物不仅有水,还有固体,比如塑料。数据显示,2021年,我国年PET塑料瓶消费量可达949万吨。针对这一丰富的废弃资源,有研究采用非贵金属电催化剂实现了对废弃PET塑料的处理和利用,电催化反应转化废弃PET塑料为高附加值的对苯二甲酸、二甲酸钾和氢气。

该研究作者、清华大学副教授段昊泓告诉《知识分子》,当我们提到电催化,自然而然想到的就是电解水,但他关注电解水过程中阳极的析氧反应。电解水分阴阳两极,其实是两个反应在同时进行。然而,这两个反应所需要的原料却不一样,在这一过程中,真正的困难来自于阳极缓慢的动力学特征。

他打了个比方:“阳极拖了后腿,想要推它一下加把劲儿,就得给它能源。因此这个过程最为耗电,在当下电能依赖于化石能源的基础上,就产生了很多碳排放。”

他不去开发阴极的高效催化剂,而是把阳极的析氧反应替代掉,让它替代成热力学和动力学更有利的阳极反应,比如说塑料降解。“这样一方面,阴极产氢整体能耗降低了;另一方面,阳极得到了比氧气更有价值的苯二甲酸、二甲酸钾等,同时也降解了废旧塑料”。经过初步的技术经济核算,处理一吨废塑料,可以收入350美元,使得该反应有利于塑料的高附加值回收。

“整体而言,中国在碱水制氢技术上属于全球优势的领跑状态”,景春梅表示,“但是,该技术不太适应风光资源的波动性,一会儿有、一会儿没有,严重影响制氢效率。而其他技术路线,我国普遍落后,涉及到质子交换膜、碳脂这些关键技术、关键材料,技术上尚存瓶颈,还依赖进口,所以导致成本高,项目不具有经济性”。

遏制氢制备的碳排放,还只是个开始

制氢领域的技术突破,仅仅是氢能经济性和气候效益的一环。从氢能用的全生命周期来看,不仅是制取过程,其运输部分也需要进一步优化。

当前,氢运输主要有如下几个方式:高压(拖车)运输,液化运输,低压(管道)运输等。而我国主要依赖于近距离的长管拖车,其运输重量在每车250-460千克不等,石油和液化天然气的单车运输量远高于此。以单辆槽车37立方米的容积为例,液化天然气密度因其组分不同在430-470千克/立方米不等,据此计算,单个液化天然气槽车最高装载量为17吨左右,远高于氢气长管拖车。

受成本和技术限制,长管拖车仍然是以燃油车为主,燃油货车满载与空载之间的单位距离油耗有着较大差距,受路况、车速、驾驶员操作水平等因素影响,以运量350千克的气氢长管拖车运输时,百公里油耗约为25升,而载重为19.5吨的液化天然气槽车百公里油耗为35升。

假设柴油车单位油耗碳排放相同,那么运输一吨气氢的碳排放,比运输一吨液化天然气要高出很多。即使算上氢的能量密度较高(约为天然气的2.5-2.7倍),综合比较下,排放仍然远高于液化天然气。倘若拖车全部技术升级换为燃料电池卡车,其排放问题固然迎刃而解。

然而,出于防爆安全考虑,目前我国的法律法规不允许锂电池车运输氢气,必须使用燃油车,锂电池车的设计尚未达到气体防爆的标准。以氢运氢是个好办法,降低了燃油价格、做到了运输零排放,但是目前还没有类似案例。

因此,若要解决运输带来的高排放问题,转为液氢及管道运输非常必要。

液化氢气并运输需要保持温度在-253°C以下,在长途运输中会有一部分不可避免的蒸发(典型估计为每天1%)。液化过程本身耗能较多,每运输1kg氢气消耗7-10kWh能量。根据欧盟氢液化技术项目IDEALHY,当今的技术需要电能消耗为12kWh/kg液态氢(而液化1千克天然气的设施和动力耗电量则只有0.85kWh),大量的电能被消耗以满足液氢的低温条件,而氢气本身的热值只有33kWh/kg。

美国能源局2020年数据显示,一度电的碳排放为0.386千克,因此液化1千克氢需要排放4.632千克的二氧化碳(不同国家有所不同),然而1千克天然气燃烧的碳排放却只有3千克。根据EMBER发布的2022全球电力评论,全球清洁能源发电量占据38%,而一度电还有62%来自于化石能源。在仍然大量依赖化石能源发电的当下,如果只是为了减碳,液化运输的氢是得不偿失的。

若要实现氢能的低排放运输,利用管道运输最为可取。然而,管道运输成本较高,从单位能源输送效率分析,小型氢能管道的单位能量的输送费用是天然气主干网的40倍,是特高压电网的25倍,需要前期大量的基础设施建设。目前而言,建造技术上也仍有诸多挑战,能否达到成本与环境效益的双赢,还取决于未来的技术发展。

问题很多,信心仍在

当下氢能利用仍然面临诸多考验,无论在技术储备、国家政策、市场,还是供应链层面,业内认为可能还需要一段时间。此言非虚,2000年前后创立的一些氢能技术企业,因为居高不下的造价,被迫将目光转向氢燃料电池玩具车,用于家用玩具和学校教具。这类产品在欧美、日本卖得非常好,利润反哺其他产品的亏损,让企业得以生存下来。如今支持政策增加,才逐步缓解这一“曲线救国”的现象。

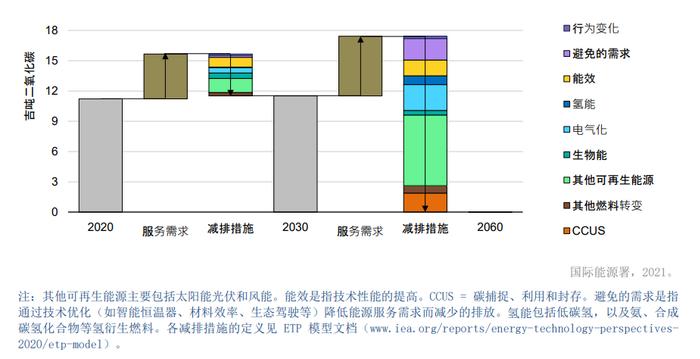

但是,面对碳中和与碳达峰的压力,部分行业(例如非电行业)可能没有更好的清洁能源替代品。考虑到生物质能源、资源上的限制,以及碳捕捉与封存技术存在的不确定性,氢能及其产物(例如氨)仍是部分行业走向碳中和的必要选择。

氢航科技董事长刘海力告诉《知识分子》,氢能规划进一步提升了产业界的信心,投资人也在相继关注氢能发展。国家目标是2025年要部署约5万辆氢能车,地方政策和财政支持都会调动企业的积极性。

景春梅也说,这几年,大家对于氢能抱有特别高的热情,全球也逐步形成共识,认为氢能是走向碳中和的技术。但我国此前一直没有表态对氢能是什么态度,甚至对其是不是能源都没有定性。规划发布相当于给国内外释放一个信号,中国是支持氢能发展的,将会在四大领域推动氢能应用。“规划出了以后,很多原来的项目加速落地了,此前,有时候更多是资本市场炒作,雷声大、雨点小,真正真金白银落地少;氢能规划之后,这些项目落地速度加快。”

刘海力说,过去我们提及的氢能主要还是灰氢。我国工业基础雄厚,每年工业副产物产氢就达到一千万吨左右,而这种副产物制造的氢气来源非常复杂,纯度和碳排放也都差距很大。一些制氢企业过去是做焦炭的,并非清洁行业,但是根据减碳减污需求也在不断进行碳、硫、苯回收,甚至还能将回收的炭黑卖往国外。“这是一个走向环保低碳,将过去零价值产物再利用的过程,并非是为了造氢而造氢,用总比不用好。虽然目前还达不到碳中和的要求,但是要给产业界以时间。”

刘海力认为,减少氢能发展中的碳排放需要提高上下游和各环节的效率,也仰赖相关法规的推动。中国在政策上,相较于发达国家仍有一定的区别。例如,对于氢气的高压气瓶,发达国际允许70兆帕,而中国限制为35兆帕,可见相关规划政策还有进一步提升的可能性。无论是大功率的电解槽,还是加氢站的建造与设计,低碳节能效益仍有很大的提升空间。

另外,我国当前政策主要集中于氢能重卡这一比较细节的领域,对于其他运输工具,例如氢能二轮车、氢能无人机等新产品以及对新产品的检测与认证服务,仍缺乏相应的法律法规。简而言之,产品有了,能否上路还是个问题,因为没有规定,更没有检测和办法执照的机制。

横向对比来看,日本的政策更倾向于将氢作为能源本身,去支持探索氢能的更多利用形式,例如松下就在做基于氢能的家庭热电联控;英国也在给氢动力航空较大的补贴。如何满足产业界高速发展的需要,同时保证氢能利用的安全平稳,减少政府对与公共安全的担忧,需要在政策的支持下,学术界和产业界的进一步合作。