“安利读书”为什么变得越来越困难

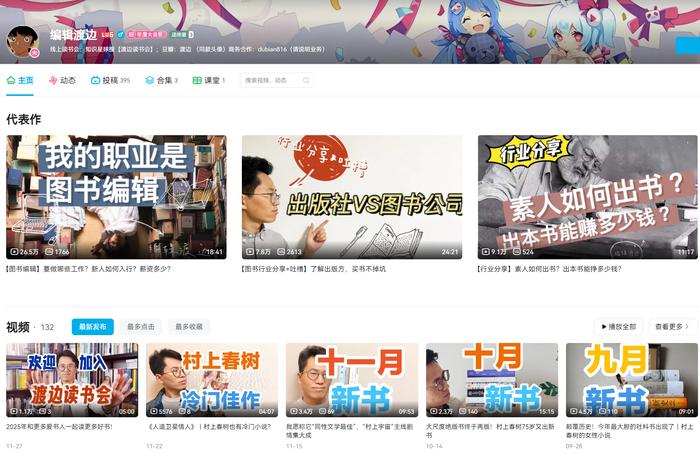

编者按:日前,复旦大学、华东师范大学、同济大学、上海大学、上海师范大学等上海高校学者共同发起了“今天,我们需要什么样的文学教育”系列活动工作坊。10月18日,系列工作坊第二期以“音视频平台读书博主与文学传播”为主题,在复旦大学中文系召开。。B站、小红书“编辑渡边”博主渡边,小红书“少说话多看书”博主小李,播客“咸柠七”主理人曹柠,播客“无边界电台”之“地铁坐过站”主理人btr,以及上海文艺出版社当代文学出版中心负责人张诗扬等五人作主题分享,来自上海各高校的20余名学者围绕相关问题深入研讨,中国社科院文学所李娜、霍艳两位学者作为“观察员”对本期工作坊进行了学术观察。本文为上海师范大学人文学院讲师刘欣玥的现场发言,原题为《“读法”即“活法”》。

我对这次工作坊的讨论主题很感兴趣,不仅因为自己是音视频的深度用户,也是带着自己本职工作中的两个困惑来的。一个困惑是作为当代文学批评的从业者,对于“读者在哪里?”的焦虑。另一个困惑是,作为大学中文系的教育工作者对自己职业定位的犹豫和含糊。

不知道从什么时候起,我开始关心文学新书的销售数据,忧虑读者在哪里,开始操作家和编辑的心。怕他们收到的反馈太稀薄,受益太低微,以至于挫伤创作者的积极性,没有办法支撑有潜力的产出者进入更为健康、强壮的再生产,最终导致好的从业者从这个行当里流失……这些操心,我猜也许和当代文学的性质有关系,包括压缩距离的现场互动,对读者即时反馈的捕捉变得越来越便捷。我从毕业前后,开始更深入地了解同龄创作者的困境,接触到了学院以外的真实的文学出版生态。也在做地面活动的过程里,认识了像诗扬这么好的图书编辑,从此我的不安就开始了。我反思自己过去受到的学术训练是非常专业化的,但这种专注于内循环的表达习惯,在面对普通读者的时候是不是有盲区,有错位,有力所不能及。今天渡边关于“连接者”的自我剖白让我很感动,一直以来我也想扮演一个好的连接者,离得最近的连接对象,是我课堂上的学生,最远的,可能就是来到书店参与活动的普通观众。有一天当我意识到,我的批评工作不能帮助一本书向外延展,抵达真实的读者,我再也无法装作若无其事,像过去那样去做文学批评和文学教育了。

于是我把目光转向了出色的连接者们,我找到的学习对象和参考资料之一,就是优秀的编辑、博主、主播和他们的日常实践。他们是更深更赤裸地置身现场,与读者正面接通的人,他们是怎么做的?他们去哪里制造读者?新媒体的观众和听众,他们在什么情况下会转换成潜在的当代文学读者?特别感谢几位读书博主关于用户画像的观察与解析,这是我来之前特别好奇的。

带着这些问题回归中文系的教学工作,我发现“阅读教育”也变成了一个新的问题。今天很多同行伙伴都分享了相似的担忧。除了课上布置的任务,中文系自己的学生,都未必有那么多时间和热情花在自由阅读上。如果没有强制性的作业,他们是不是和别的年轻人没什么不同,忙着卷考证,卷学分,卷竞赛,闲暇时间被游戏、短视频和消费占据。他们连谈恋爱的时间心力都没有,哪里有时间看书呢。巨大的升学和就业压力在和我抢夺我的学生,我有多大的底气鼓动他们去读闲书,读小说?

但我又不太甘心。我们念大学是为了什么?这一代年轻人不再非常清楚这件事。大学学历,变成常识性的就业敲门砖,文凭对于能否找到工作有绝对意义,大学也就被视作求职理所当然的必经之路。十八岁以前努力读书,是为了考上好的大学,“为什么上大学”好像不被鼓励在中学阶段去思考。但等真的考上大学,这个问题也就难再被想起来了。

从什么时候起,我们不再质疑大学存在的意义,也不再追问大学教育应该做什么,更新什么。比如说,今天的大学生是不是需要一种文学阅读教育?很多人要到了成年以后才开始“学习怎样阅读文学”。即使不算太晚,也真的不算太早。这是一项有挑战的工作,而大学文学教育无法回避这样的挑战。为了成为一个更好的“教人怎么阅读的人”,我们是不是也需要首先转变自己的思路?读书狡猾的地方在于,它是一件需要亲力亲为的事。书单是推荐出去了,却不可能逐一监督落实他们究竟有没有读。游戏可以代打,号可以代练,但是读书却没有真正的代读。我不能代劳,读书博主也不能代劳。假如沟通交流有情商,恋爱有恋商,是不是也会有一种“读商”?我们,作为一些较好的“读书的人”,是不是至少能更好更准确地去扮演桥梁,去做一种读商的示范和共同练习?

来之前我也在想,为什么在我念大学的时候,我的老师们可以这么自然地做到这件事。引导我们从一本书读到另一本书,建立自己的谱系,直到你发展出你自己信任的阅读兴趣和判断力。所以我依然好奇,想去了解我的学生在课堂外的文学接触面、获取渠道是什么,我能不能从中学到什么?短短十多年间,阅读习惯发生了这么大的变化,是否真的因为恰逢新媒体伴随移动互联网和智能手机高速发展的十年,中间还有三年疫情将我们的阅读与知识汲取的思维路径进一步撞碎。“安利读书”这件事,到我们这里变成了一件难度升级,需要方法更新的事。刚才曹柠的分享里提到,在认知科学里,“阅读脑”就是需要训练才能获得的。这也用科学的提醒安慰到了我。

这些困惑和疑问都无法轻易回答,我最后只能回到自己。上大学除了可以获得文凭,获取专业知识和技能(这是一个许诺还是一个愿景,我们现在有做得很好吗?)学生走进我们的课堂,应该在这里学会如何建造自己的生活,如何做一个更好的人,如何学会理解差异,解释世界,如何学会自己独立地创造出意义。大学应该是让年轻人可以找到继续自我教育的方法的地方,大学本应该是提供这些契机与练习的地方。

博主们谈到了很多对工作现场的观察,当代生活的不确定感,人的悬浮与区隔感,人与人的不信任感这么强。要去赤手空拳地建立有意义感和归属感的精神生活,这种技能训练,在今天,对年轻人变得越来越重要。我一直在想,“读法”的底色最后是不是一种“活法”,如果是的话,“活法”这个东西可以教吗?比如渡边刚刚说,做读书博主是因为发自内心的喜欢读书,所以想要分享读书曾带给他的快乐与恩惠。诗扬最后的发言也让人非常感动,“活的文学真实经过我的心,再推向读者,这样的尝试肯定会成功。”我想这就是一种把自己作为介质的有效传递。我还是想要站在年轻人、站在鲜活的读者的一边。这样好像确保自己尽可能真实地活在这个时代里,表达和传递那些真的攥住过我,击中过我的事物。“读法”本来就是从新鲜的,有血有肉的“活法”里生长出来的。

曹柠说,十年前在金理老师的课堂上第一次学到“实感”这个词,十年以后他还在使用。这带给我另一个提醒。当我们在为音视频内容的“长尾效应”感到振奋,涌出意义感的时候,可能忘记了文学课堂本身就自带“长尾效应”。大学里的文学课原本就有很长的尾巴,它提示我们有关“文学阅读教育”的效果和结论,是要在更长时间段的尺幅里去定夺裁决的。即使置身在不断加速碎片化的时代,即使现在是短平快当道的时代,我们依然可以尽可能好好使用作为大学教师已经拥有的长尾巴。以大学课堂作为原点,我们至少可以一同探索,一同变好或变坏。这也是参与建造“我想要的大学教育”的过程中,我自己要先成为它的部分。

【上海文艺评论专项基金特约刊登】