文化中国行丨永年鼓吹乐: 吹来最炫民族风

转自:邯郸新闻网

烈日下,细雨中,一声唢呐,鸣奏出新的热望,紧接着,鼓、捧笙、锣纷纷上场,鼓乐齐鸣,合奏出一首首古老的民间曲调,或粗犷豪放,或细腻温婉……熟悉的鼓吹乐声,在希望的田野上吹响。

在王边花溪村公益演出(红色衣服为刘海民)

作为河北省最有影响的民间器乐曲种之一,永年鼓吹乐颇具盛名。600多年来,永年鼓吹乐通过心传、口授等方式代代相传,内容、形式不断丰富,在一代代传承人的精心培育下,民乐逐渐再次嘹亮。

数百年家族传承

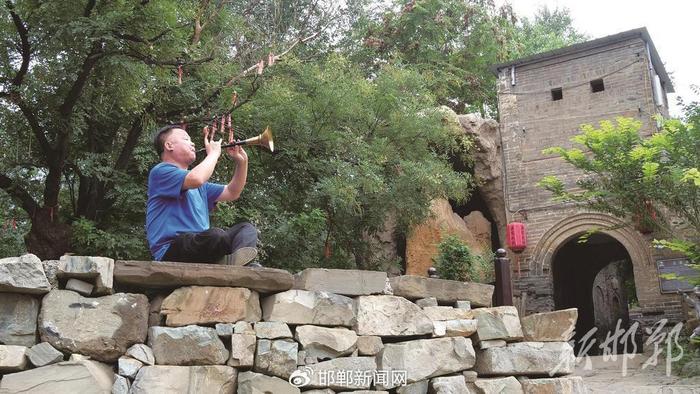

端午节前夕,记者驱车前往永年区龙泉村,田间小路弯弯曲曲,还没进村,就听到远处一阵欢快的唢呐声。不用打听,附近的村民们都知道,这声音一准儿来自“金唢呐”刘海民的家中。

作为永年鼓吹乐第四代非遗传承人,刘海民可谓身怀绝技,抿抿嘴、润润喉、鼓起腮帮用力一吹,鸡鸣犬吠诸声顿起,惟妙惟肖。而要论这一切的缘起,那便不得不提其深厚的家学渊源。

“要说起来,明代就有关于永年鼓吹乐的明确文字记载。而随着数百年的发展,在我的家乡,几乎村村都有鼓吹乐的能手。”刘海民介绍,20世纪70年代以前,永年鼓吹乐的传承方式主要是通过父传子继、口传心授的方式,世代相袭。而他的祖辈就是当地较有名望的鼓吹乐艺术世家——永年区刘营乡龙泉村刘家。

或许是基因自带的天赋,或许来自耳濡目染,刘海民自小便对鼓吹乐很是痴迷,少时便跟着父亲学习。

“一般而言,永年鼓吹乐由吹奏、打击、咔戏等三部分内容组成,其中以唢呐为主要乐器,常与横笛、捧笙和打击乐器配合演出,所以在我家随处可见唢呐、笙、大管等乐器。我小时候没事就爱捣鼓父亲的乐器,学着父亲的姿势、指法假装在吹,别人的玩具是小手枪,我的玩具就是唢呐。”刘海民回忆道,在他印象里,每早醒来几乎是看不到父亲的,因为父亲总在清晨就独自一人面朝空旷的农田吹奏唢呐、笙,练习指法、换气,一年四季如此。

“北方的冬天非常冷,冻得人直打哆嗦,没有人愿意把手从兜里掏出来,但是唢呐需要的就是手指灵活。每次练完唢呐,手指都是冻得发紫,僵硬得一动不能动,需要对着煤火烤好久才能缓过来。”刘海民说,到了他们这一代,依旧保持着这一传统,手上的冻疮一层压一层,而指尖的技艺却也在这不知不觉间慢慢变化。

城乡处处吹歌声

在日复一日的练习下,刘海民十五岁时就可以独立演奏了。“会吹歌在那个年代是个不错的营生。父辈平时下地干活、做自己的小生意,但周围一有红白喜事,就拎着唢呐和笙出发。”刘海民说,他从十几岁开始,便也像父辈一样,在周围村庄里接一些婚丧娶嫁时的演奏工作。

在刘海民看来,永年鼓吹乐能广泛流传多年,源于它有着广泛的群众基础。一方面,演奏的乐器可以不用话筒和音响,坐着、站着、走着都能吹。另一方面,曲调多变,上“红活儿”时(指新婚庆典),曲牌感人悦耳;在上“白活儿”时(指去世雇佣的乐队),乐曲悲哀、动人心弦;吹大秧歌时,火爆欢快。演出风格或热烈火爆,或质朴粗犷,或温柔细腻,可以惟妙惟肖地表现喜怒哀乐,容易让人产生共鸣。

“那时候村民娱乐项目基本上没有,一去演出,能让他们高兴半个月。每当听见大家的掌声、叫好声,我这心里就暖乎乎的,再累也值了!”刘海民说,在本世纪初,老百姓对鼓吹乐的喜爱几乎到了痴迷的地步,每逢表演,都会有数以百计的群众前来欣赏、鼓掌喝彩。他的活儿排得很满,一年能参加一百多场演出。

那些年里,他吹的唢呐送走了很多人,也跟在新郎新娘旁边,给宾客灌下了不少酒。因为唢呐,他也跑了不少地方,被邀请去北京展示中国非遗,被拉着去新疆演出。

47年来,刘海民作为见证者也作为推动者,看到了永年鼓吹乐凭借着其独特魅力和实力,一步步从冀南的农村走向了更大的舞台。2006年,“河北(永年)鼓吹乐”分别被河北省、国务院列入第一批省级和国家级非物质文化遗产代表作名录。

迈向国际大舞台

可是,飞速发展的时代对传统手艺人来说,有点太快了。随着时代发展,受到电视、手机、电影等传播途径的冲击,永年鼓吹乐正遭遇新的传承尴尬。刘海民明显感受到如今的演出邀约逐渐减少,村里更有不少艺人选择转行,外出务工。新时代下,这门世代传承的手艺也面临着后继无人的风险。

“我们当初学吹唢呐可是吃了不少苦头!指法得练、曲调得背,现在的年轻人,挣钱的门道多,很少有人愿意专门以这个为营生了。”刘海民说,自己刚开始跟随父亲学唢呐时,没想那么多,只把它看成谋生的一种手段。可是,随着年龄的增长,他渐渐地懂得了这门艺术的珍贵,想把掌握的技能传授给后人。

“我觉得自己有责任有义务将这些技艺传承下去,让子孙后代都知道有这项东西。”为此,刘海民“狠心”让女儿、儿子也开始学习鼓吹乐,并逐渐锻炼他们挑起传承大梁。

如今,刘海民的儿子刘少杰、大女儿刘雪伟跟着团演出,但是,孙子辈儿他不敢保证,只是内心仍不想断了……

于是,刘海民便开始把收徒弟的眼光扩大到整个国内。每到外面公益演出时,他就把印有自己电话的名片广而告之,希望能从中找到一两个对唢呐感兴趣的“徒弟”。

“现在不仅是我们这些非遗传承人在努力,近年来政府层面也出台了许多扶持措施,比如请中央音乐学院等高等院校的专家来到永年,挖掘整理吹歌曲牌,使以前靠口传身教的传统授艺方式得到改观。还组织、鼓励民间团队走出永年,参加汇演、比赛等等,有力地宣传了永年鼓吹乐艺术。”刘海民说,无论官方还是民间,他们都渴望搬上更高舞台,使永年鼓吹乐吹遍全国、走向世界。

不用怀疑,哪怕演出机会越来越少,较劲的刘海民还会继续出发,走在那条热热闹闹吹着唢呐的路上。尽管时代会比他们这些手艺人跑得更快,但我们希望默默坚持的他们,能讲出新的故事,也希望有越来越多的人以开放的姿态传承光大这项民间艺术。

邯郸新闻传媒中心记者薛雅兰