杨焄︱“睡美人”来到中国之后(上)

巴金的长篇小说《春》(开明书店,1938年)里有一个很容易被忽略的细节:年幼调皮的海臣一直缠着表姑琴,“要她讲故事”,受过新式教育的琴实在拗不过,终于“缓缓地用很清晰的声音讲述一个外国的童话,一个睡美人底故事”,立刻激起了小男孩的强烈兴趣,因为“这样的故事在海臣底脑里完全是新奇的,所以在她叙述的当中他时时拿种种的问题去打岔她”(第五章),从中体验到了意外的新鲜与乐趣。在此之前,巴金翻译过波兰作家廖抗夫的剧作《夜未央》(文化生活出版社,1937年),女主角安娜在其中慷慨陈词,大声疾呼“要去唤醒一个个的弟兄,要去挨门挨户敲钟”,因为她坚信,“钟声会给他们以生命力”,“好像童话里所说一个青年王子底接吻一旦触到了林中睡美人底额上,霎时间睡了百年的宫殿完全醒了过来,一草一木,一瓦一砖,无处不重新充满生命”(第一幕)。在敷设小说情节时,巴金兴许从中受到过启发。但除此之外,有关这则童话以及相关衍生作品在近代以来屡经译介的各种情况,在考察作家运思结撰的缘起时,也应该是不容轻忽的重要因素。

一、格林版“睡美人”故事的汉译

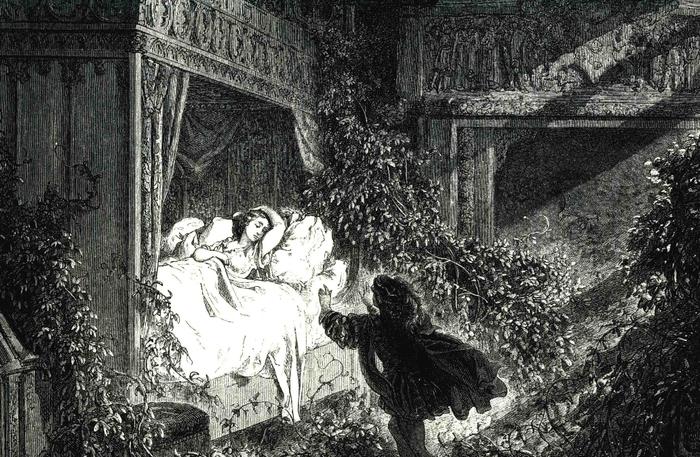

“睡美人”的原型可以上溯至北欧神话里的女神布琳希尔德(Brynhilde),由此派生的各类民间传说随后广泛流传于欧洲各国乃至近东地区,具体情节时有异趋递嬗。近代以来最为人们所熟悉的版本之一,来自德国柏林兄弟(BrüderGrimm)搜集整理的《格林童话集》,最早的汉译“睡美人”故事即由此而来。

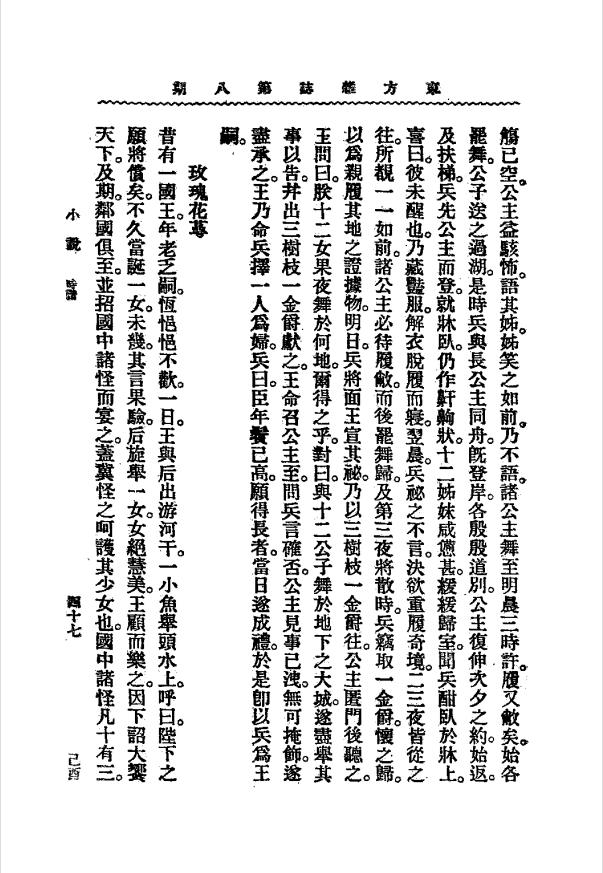

由商务印书馆编辑发行的《东方杂志》从1909年起专设《时谐》栏目,陆续刊载了五十六篇翻译故事。这些故事看来很受读者欢迎,稍后就径以“时谐”为名结集成书(商务印书馆,1914年)。可惜那位未曾署名的译者(后人推测或许是通晓英、日等国语言并编著过《时谐新集》的郑贯公)并没有交代翻译时所依据的底本,其来历不免有些扑朔迷离。赵景深根据其内容曾大胆推测,这些作品“完全据牛津大学本的格林童话集翻译”,“原书名Grimm’sPopularStories”(《评〈印欧民间故事型式表〉》,载1928年《民俗》第21、22期合刊)。而赖慈芸仔细比对后,“发现《时谐》其实译自泰勒(EdgarTaylor)英译的《德国流行故事》(GermanPopularStories)”(赖慈芸编注《当古典遇到经典:文言格林童话选·导读》,联经出版事业股份有限公司,2018年)。好在追根溯源后,书中绝大部分故事确实都来源于《格林童话集》。其中有一篇《玫瑰花萼》(载1909年《东方杂志》第8期),讲述的就是格林版“睡美人”的故事。

在《时谐》之后又陆续出现过几种译本,译者们并不讳言其渊源所自:中国野民翻译的《棘宫花》(连载于1911年12月18日-20日《申报》),坦言原作系“德国格雷梅著”;江东老虬、莹如合译的《玫瑰女》(载《空中语》1915年第1期;后又转载于1919年11月16日、17日《锡报》及1920年3月3日、4日《新无锡》),也有“德国克利姆原著”的声明。这些纷歧的作者译名在今人看来也许觉得陌生,不过稍事寻绎,倒也不难明白指的就是格林兄弟。需要留意的是,尽管这些译本言之凿凿均自称源出于格林童话,可覆按之后,有些细节却与原作大相径庭。例如《棘宫花》称遭受诅咒的公主“将沉睡三百春秋乃醒耳”,等王子进宫时“适整度三百春秋”,平白无故就将昏睡百年的惩罚翻了三倍;《玫瑰女》讲到公主沉睡时整座宫殿都深埋于荆棘丛中,忽然凭空插入一句“即屋顶之避电针,亦隐而不之见”,也并非原著中的内容。据此不难判定,这些译本并没有直接依据德文版《格林童话》,而是参酌了其他语种的译本甚至改编本。

对当时绝大部分国人而言,童话完全是一种前所未闻的陌生文体。为了尽量消除读者的疑惑和隔膜,这些早期译者可谓煞费苦心。《棘宫花》在标题上刻意标注了“短篇神怪”的小字说明,《玫瑰女》在刊登时也强调这是一篇“神怪小说”,不谋而合都牵扯上中国传统小说分类中的“神怪”,颇有些比拟不伦的意味。在外来童话译介之初,这类情形并不鲜见。孙毓修就将欧洲文学中“恒以语小儿,为蒙养之基”的FairyTales称作“神怪小说”,还盛赞安徒生为“神怪小说之大家”(《欧美小说丛谈·神怪小说》,载1913年《小说月报》第4卷第4号)。天虚我生(陈栩)所撰《说苑导游录》(时还书局,1923年)在介绍不同类型的翻译小说时,也曾将约翰·罗斯金(JohnRuskin)的童话名著《金河之王》(TheKingoftheGoldenRiver)归入“神怪小说”之列。

为了迎合当时读者的阅读习惯,这些早期译本都采用旧小说里所习见的浅近文言,并屡有别出心裁、借题发挥的地方。《玫瑰花萼》里述及宫中诸人相继进入睡梦,“于是国中为之谣曰:‘玫瑰也学海棠睡,宫墙尽日弄姿态。’盖公主名玫瑰花萼也”,格林原作中并无海棠花的身影,译者大概联想到苏轼《海棠》诗中的名句“只恐夜深花睡去”,才灵机一动将其化入译文之中。《棘宫花》中形容王子“风度翩翩,洵美丽都”,待他历尽艰险进入皇宫,见到公主“秋波盈盈而未顾,檀口樱唇欲启而未启”,两人亲吻后,“公主忽星眸启视,骤睹少年,若不胜娇羞状”,最终宫中诸人渐次苏醒,“王与后欢乐欲狂,即于是日以棘宫花妻少年,成合卺之礼焉”,借用了大量才子佳人小说里的陈辞套语。《玫瑰女》的译者更是在篇末直接登场,针对时光流逝大发感慨道,“外史氏曰:世上百年,变更颇夥,在此时之宫中,则仅一瞬耳”,显然仿效了蒲松龄在《聊斋志异》里用“异史氏”的口吻以评议人事的先例。

赵景深在《教育童话家格林弟兄传略》(连载于1922年5月26、27日《晨报副镌》)中指摘《时谐》,认为“那本书是用文言写的,和儿童不很接近”,“用古文腔调说起来,弄得一点生趣也没有了”。叶德均《格林童话的中译本》(载1931年8月29日《星期文艺》第7号)在提到《时谐》时说,“那种东西本文丢开不论”,态度也相当不屑。以《时谐》为代表的早期译本既因使用文言迻译而不便儿童阅读,又多师心自造而有失细致严谨,似乎确实乏善可陈,但其中折射的翻译理念在当时却颇具代表性。梁启超曾借助日译本转译过法国小说,虽然清醒地意识到“语言文字分离,为中国文学最不便之一端”,可在具体实践中深感“纯用俗话”反而“甚为困难”,倒是“参用文言,劳半功倍”(饮冰子、披发生合译《十五小豪杰》,第四回译后语,广智书局,1903年。按:全书凡十八回,饮冰子即梁启超,译前九回;披发生即罗孝高,译后九回);他还自诩翻译时“纯以中国说部体段代之”,为了满足报刊连载的需要,居然自作主张调整了原来的章节安排,“觉割裂停逗处,似更优于原文也”(同上,第一回译后语)。天虚我生(陈栩)也认为“能作文言,而后乃可以从事译述”,还指出翻译小说时如果“直译其文,势必直率无味,故必意译乃佳”,甚至强调“其中事实,固皆出于原本,而字句则全然为我自择;其中言语举动,则皆由译者体贴而出,不妨有所增损也”(《作小说法及其练习之程序》,收入《说苑导游录》)。参照上述这些意见,对早期译本的粗疏随意也就不至过于求全责备了。

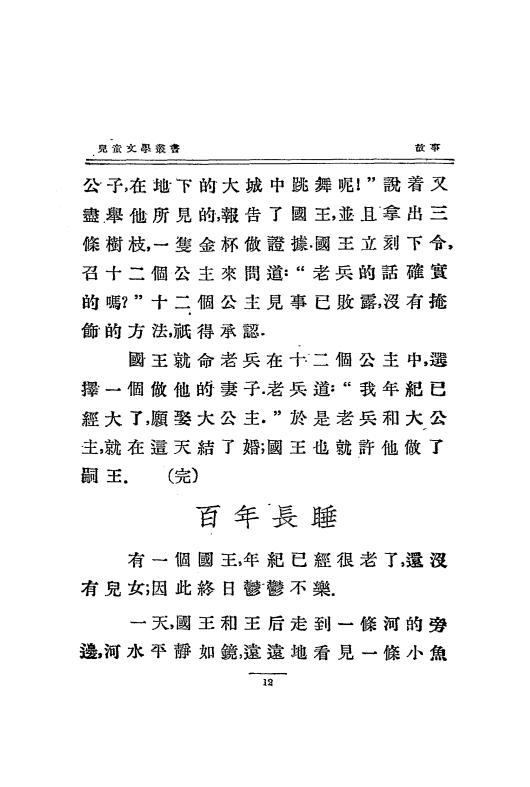

随着新文化运动大力鼓吹白话而反对文言,此后便有大批白话译本先后付梓问世。由中华书局编辑出版的“儿童文学丛书”涵盖了诗歌、故事、笑话、谜语等多种文类,其中故事第十六集为吴克勤、吕伯攸编译的《十二个公主》(中华书局,1925年),书中收录了一篇《百年长睡》,就是用白话译述的格林版“睡美人”故事。在该书卷首所列《故事集例言》里,编辑者们义正词严地宣称,“旧小说中的词类和语气,有些也不合时宜,本书很少采用。所以只要照本书的文句读出来,便是现代通行的活语言”。照理编译者应当言出必践,与此前的文言译本毅然划清界限,然而实际情况却并非如此简单。仔细寻绎《百年长睡》的行文,其实就是以最早的《玫瑰花萼》为蓝本,转以白话亦步亦趋地改写而成。比如《玫瑰花萼》里未受邀请的仙女冲入宫殿,“厉声呼曰:‘公主至十三岁,必中纺锤,仆地而殭。’”并没有像格林原作以及其他多种汉译本那样,把公主遇险的年龄设定在十五岁;而《百年长睡》也萧规曹随,说那位仙女不请自来,“厉声的叫道:‘我祝公主到了十三岁,必定要中着纺锤,僵死在地上的。’”等到公主沉睡之后,《百年长睡》提到,“于是国里的百姓就给她做了一个歌谣道:‘玫瑰也学海棠睡,宫廷尽日默无声。’因为公主的小名是叫玫瑰花萼”,非但歌谣措词明显借鉴了《玫瑰花萼》里的“玫瑰也学海棠睡,宫墙尽日弄姿态”,甚至连公主的名字也原封不动地承袭下来。

与早期文言译本的情况相仿,各种白话译本所依傍的底本同样五花八门。俞艺香译《睡美人》(河南省立开封师范附属小学校,1932年),“本想从德文直译的,不巧德文本不在手头”,无奈之下只能转从“法叟托JamesH.Fasesett英译本着手”(《引言》),署名时也如实地自称“重译”。张亦朋译《玫瑰公主》(收入张译《格林童话全集》,启明书局,1949年),“系根据柯林司版的《格林兄弟童话集》的英译本译出的”(《小引》)。丰华瞻译《野玫瑰公主》(收入丰译《格林姆童话全集之三·大拇指》,文化生活出版社,1952年),“根据的是一九四四年纽约Pantheon书店出版的MargaretHunt所译,JamesStern所校正”的英译本,“另外参考苏联的选译本”(《译者序》)。可见即便都由英译本转译,具体来源也并不一致。而像CF(张近芬)译《睡美人》(载1923年11月15日《晨报副刊》)、宗法(李宗法)译《睡美人》(载1931年《儿童世界》第28卷第16期)、张昌祈译《睡美人》(收入张译《雪婆婆》,开明书店,1932年)、彭兆良译《睡公主》(收入彭译《格林童话集》,世界书局,1933)等等,虽然无一例外都宣称译自《格林童话》,可对底本详情却避而不谈,想来也并非直接依据德文原版。姑以张近芬的译本为例,其中提到王后因为好心救助了一条“方才从水中跳出的,将要死了”的小鱼,小鱼为了报答其恩德,让她如愿以偿生下女儿;公主生日宴上受到邀请的十二位仙女,“各人头上戴一高顶的红冠,足上穿一双后跟耸起的红鞋,手中执一白杖”,仿佛时髦的摩登女郎,而那位令人生厌的仙女出现时,“头上戴一顶黑帽,足上穿一双黑靴,手中执一把扫帚”,一副中世纪女巫的装扮,前后形成鲜明的对比。格林版原作中并没有上述这些情节,想必沿袭自翻译底本所做的改编增饰。

相较之下,魏以新翻译的《格林童话全集》(商务印书馆,1934年)选择底本时尤为严谨,“系根据Leipzig,Hesse&BeckerVerlag德国名著丛书版本译出”,还得到德国语言学家的指点,部分以德国方言记录的篇目“得因其口授而完全译出”,“又为译者解释其他各种疑难”(《译者的话》),译文因此显得格外缜密。魏译本此后多次改编重印,都经过认真的修订。比如说起国王邀请仙女们参加小公主生日宴会的初衷,最初译作“使她们欢喜而且慈爱那个孩子”(商务印书馆,1934年),其后修改成“想使她们喜欢孩子,对孩子怀善意”(魏以新译《格林童话》第1集,少年儿童出版社,1956年),最终更定为“想使她们喜欢孩子,对孩子多照顾”(魏以新译《格林童话全集》,人民文学出版社,1959年)。初译不免有些拘谨拗口,经过反复润饰就自然流畅得多。又如叙述公主进入古塔后见到的场景,最初译作“在一间小房里坐着一个老妪,她拿着一个纺锤,勤勉地纺她的线”(1934年),后来修改成“小房间里坐着一个老太婆,拿着纺锤,起劲地纺她的线”(1956年),最终确定为“小房间里坐着一个老太婆,拿着纺锤,起劲地在纺线”(1959年),不仅用口语替换书面语,表述经过调整后也愈加精炼紧凑。比较前后各版所做的修订,不难体会到译者精益求精的不懈追求。

由于翻译中所据底本的多样,再加上不同译者的理解各异,以致各家笔下往往会出现一些耐人寻味的分歧。以女主角的称呼为例,先后就有“玫瑰花萼”(《时谐》、吴克勤、吕伯攸)、“棘宫花”(中国野民)、“玫瑰女”(江东老虬、莹如)、“野玫瑰”(宗法)、“玫瑰小姐”(魏以新)、“玫瑰公主”(张亦朋)、“野玫瑰公主”(丰华瞻)等差别,而其名号的由来其实与皇宫周围究竟是玫瑰丛生还是荆棘密布相关,底本的差异最终导致了译文的出入。有些译者索性称之为“睡美人”(张昌祈)、“酣睡的美公主”(俞艺香)或“睡公主”(彭兆良),虽然避免了缠夹不清的情况,可无形中也割断了人物与环境之间的关联。至于那些受邀前来赴宴的仙女们,相继有“诸怪”(《时谐》)、“巫女”(中国野民)、“女巫”(江东老虬、莹如、丰华瞻)、“妖怪”(吴克勤、吕伯攸)、“仙人”(宗法)、“最聪明的女子”(张昌祈)、“有魔法的妇人”(俞艺香)、“仙子”(彭兆良)、“女预言家”(魏以新、张亦朋)等不同译法,抑扬褒贬的差别更是极其悬殊,简直让人眼花缭乱而无所适从。

为了消除阅读时的隔阂感,增加故事的吸引力,译者们还再三斟酌,对细节做了各种归化性的处理。故事开篇国王大摆宴席,广邀宾客,原本是为了给新生儿举行洗礼,有译本作“开汤饼宴,遍延戚友知己,以助兴趣”(中国野民),或是“大设汤饼之宴,召众朝臣入贺”(彭兆良),用中国人在小儿满月时举行的“汤饼宴”来替代外来的基督教洗礼仪式。国王与王后外出时,将公主独自留在宫中,原作中只是一笔带过,有译本则作“皇与后赴郊外祭天,朝官与内臣悉随侍”(江东老虬、莹如),加入岁时祭享的情节,平添了几许本地风光。公主沉睡时周遭事物也都归于沉寂,有译本形容道,“红烧肉的油也不炸得响了”,直到公主苏醒,一切才恢复正常,“红烧肉的油又开始炸得响”(魏以新),洋溢着熟悉的生活气息;另有译者大概觉得还不够过瘾,在此基础上又加上一笔,强调“红烧肉的油又开始炸得‘次,次’作响”(张亦朋),令人宛若身临其境而亲聆其声。

同样的情节经过不同译者的归化处理,还会呈现殊异的效果。在铺陈宫中上下相继入眠的情景时,有译本称“小膳夫方忤膳夫长,膳夫长伸手抓其发,手未及即僵立而睡”(江东老虬、莹如),移用《周礼·天官》里“膳夫掌王之食饮膳羞”的名目,透露出古雅朴茂的风貌;另有译本则说“厨房里的庖丁,正举起了手要打厩丁的耳光,这时也把手垂下熟睡了”(张昌祈),不仅化用《庄子·养生主》里“庖丁解牛”的典故,还乘势借用“厩丁”的职役名称(参见梁章钜《称谓录·马厩官役》),巧妙地形成拈连戏仿的效果。

二、佩罗版“睡美人”故事的汉译

在格林版“睡美人”故事问世之前,实际上还有法国作家夏尔·佩罗(CharlesPerrault)所撰《鹅妈妈故事集》里收录的另一个版本。两者相较,除了若干无关宏旨的细节略有出入——比如格林版中受邀赴宴的仙女共计十二位,而佩罗版里仅有七位;格林版中公主受伤昏睡后整座皇宫随即就陷入沉寂,而佩罗版则安排年轻的仙女赶来施法,宫中各色人等才跟随公主一起入睡;格林版里王子吻了公主才令其苏醒,而佩罗版中王子刚在公主身旁跪下就已将其唤醒,等等——最关键的差异就在于佩罗版在述及公主苏醒之后又再起波澜,原来王子的母亲是一个食人恶魔,以致王子不敢将公主立即带回家中;两年后王子继承王位,才将生下一对儿女的公主接回皇宫;孰料太后乘着王子外出征战,竟然要吃掉公主和两个孩子;幸亏王子及时赶回,才将母子三人救下,太后则恼羞成怒地自尽身亡。

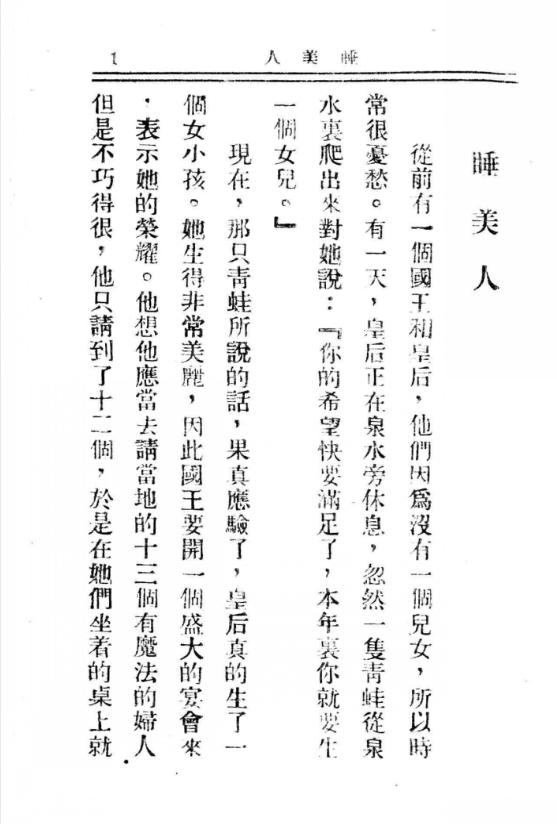

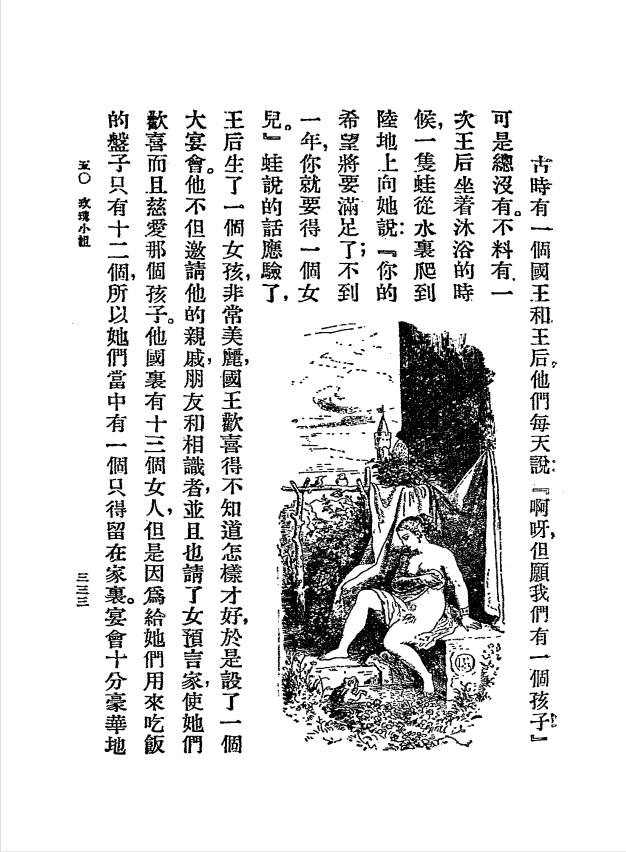

孙毓修主持编纂的《童话》丛书中,收录了一种《睡公主》(商务印书馆,1918年)。据赵景深《孙毓修童话的来源》(载《大江月刊》1928年11月号)推测,他翻译时很可能“取材于故事读本,而不是取材于专书”,不过沿流讨源,这本《睡公主》仍然是由“培罗脱童话”——亦即佩罗《鹅妈妈故事集》脱胎而来。但在编译过程中,孙毓修并不严格依循原来的内容,甚至还通过各种方式尽量淡化故事里的异域色彩。比如开篇提到“小公主一生下地,便显得唇不点而红,眉不画而翠,真个是粉装成,玉斫就。王及王后爱同掌上之珍,小名儿因唤作珍儿”;说起公主受伤昏睡时,“玫瑰的面,樱桃的口,远山的眉,春葱的指,仍和生时一般。只是往日可爱的秋波,今掩闭了;往日可爱的娇喉,今闷住了”,与传统小说里的描写套路就极其相似。另如在公主受伤之后说,“少年天使在天上屈指一算,知珍儿长眠的时候到了,他也如孙行者一般,有七十二样变化,即化作一阵清风,转眼之间到了王宫,现出原形”;稍后评议宫中所有人均需昏睡百年,“古人说‘百年易过’,此语诚然。宋时陈抟睡过千年,也不过做了南柯一梦”,很注意联系本土读者以往的阅读经验。译文中还不时出现“且待下回分解”“看官须知”“或问编书的”“话休烦絮”“如今且说”等串接词,借鉴传统小说的叙事技巧以吸引读者的注意。

考虑到读者多为年幼的儿童,孙毓修时常设身处地考虑孩子们的切身体验。讲到小公主到离宫别院避暑时,就突然插说道,“小公主终日在那竹树荫中,浮瓜沉李,毫不觉得烦热。诸位暑假内,哪有她这般爽快呢”,很容易激发起儿童的共鸣。在编译童话的过程中,孙毓修认为“儿童七八岁,渐有欲周知世故、练达人事之心”,因而强调童话“说事虽多怪诞,而要轨于正则,使闻者不懈而几于道”(《童话序》,载1908年《东方杂志》第5卷第12号),很注重发挥寓教于乐的效用。在叙及所有人都随公主进入梦乡时,他就洋洋洒洒地大做文章,“人遭了难处的境地,日夜忧愁,度日如年,岂不要闷死么?只有不把这事放在心上,那就立刻快活。但要忘去心上不如意事,亦谈何容易。惟有‘睡’字,最是妙诀。任是天大的事,睡去便忘”,由此倡导豁达乐观、随遇而安的处事之道。待公主苏醒后,他又自出机杼地添加新的情节,说道“公主最关心的,只有她的父母,因丢下王子,寻至百年以前她父母所住的地方,则见两个老人家依然健在,也不曾添过几根白发,公主此时自有说不出的喜欢。她的父母见了公主,恍如隔世重逢,此时的世界之上,再没有快活过他们的了”,显然是想借此宣扬家人重聚的天伦之乐远胜于一见钟情的男女之爱,只不过忽略了如此节外生枝而无中生有,既违背常理,也导致前后时序榫卯不接。

在编译时孙毓修还越俎代庖,大胆地将原作后半部分悉数删去,在讲到“两家约定日子,大吹大擂,行结婚礼,不但人民庆贺,天使也来道喜”便戛然而止,再无后文。究其原委,想必是其后所述王子的母亲几次下令,想要吞吃两个孙辈和儿媳等情节,“故作奇诡,以耸听闻”,诸如此类“神话幽怪之谈,易启人疑”(孙毓修《童话序》),完全悖离了他在文中竭力表彰过的家庭伦常,有必要删剔殆尽而不容稍事姑息。然而经过这番大动干戈的删改,整个故事更显得不伦不类,与佩罗版原作愈行愈远。

如此擅自改窜佩罗版结局的情况,并不仅见于孙毓修编译的《睡公主》。许达年、许亦非合译的《法国童话集》(中华书局,1933年),也收录了一篇来自“配洛”笔下的《睡公主》。在临近尾声时,“王子和公主愉快地吃过晚饭,便请求住在附近的一个牧师举行婚礼”;接着两人又“合写了一封信,饬人送到国王的王宫去”,准备即刻返回;而国王“自从几年前王后死了以后,便独自一个度着寂寞的生活”,闻讯之后大喜过望,非但亲自出门迎接,还马上将王位让给王子继承;最终全城的百姓们“对这位新国王和新王后欢呼,快快乐乐地庆祝了许多日子”。想必也觉得后半部分内容过于血腥恐怖,大有少儿不宜的意味,索性就安排那位吃人的母后提前死去,直接让王子和公主过上了幸福的生活。许氏译本中还有一些情节,也与原作龃龉不合。尤其是小公主在洗礼时遭受的诅咒,居然是“一定会在手指上受了缝衣针的伤,就此即刻死去”,而长大后她确实是在接过老婆婆手里的缝衣针后,“不知道用法,便刺在手指上了,立即仆倒在地上”,原作里的纺锤竟然被偷梁换柱掉了包。不过这两位译者是依据日本学者永桥卓介的日译本转译的,这些删改或许出自日译者之手亦未可知。

直至戴望舒着手翻译“贝洛尔著”《鹅妈妈的故事》(开明书店,1929年),才首次以法文原版为据,让读者看到佩罗版故事的原貌。“我很猜得到,小朋友们从书铺子里买到了这本小书之后,是急于翻开第一篇《林中睡美人》或其他题目最称心的故事来看”,他在译本《序引》中开门见山地说道,毫无疑问对自家译笔极为自信,急切期盼着小读者们能够给予回应。就内容而言,戴译本的确如实地呈现了原作中情节起伏跌宕、令人惊恐生惧的后半部分:继承王位的王子外出打仗,“那母后便将她的媳妇和孩子们送到林中的一间村舍中,如此她可以格外容易满足她的欲望”;“垂涎鲜肉”的太后随后命令司事杀了公主母子,制成美食以供其享用;幸亏司事用其他食材假冒充数,才让母子三人暂时脱险;没想到恶毒的太后无意间窥知真相,又要将公主等人投入“放满了蟾蜍、虺蛇、蝮蛇和蟒蛇”的大镬中处死;千钧一发之际王子及时赶到,太后见事情败露,“十分激怒,便自己倒投到大镬中去,一刻之间,被那些可怕的东西吃完了”。尽管戴译本仍不免偶有讹谬疏漏,但却极具个人特色。身为杭州人的戴望舒,不时会在译文中穿插一些江南方言。比如国王为受邀的神仙们准备了精致的食器,“其中有一个调羹”;太后命令司事去杀了自己的小孙女时说,“我明天要把小晨曦当中饭吃”;司事为了搭救年幼的小女孩,“从新下去到厨房天井里宰了一头小绵羊”。“调羹”“中饭”“从新”“天井”之类富有地域特色和烟火气息的语汇,读来格外新鲜灵动。

在此之后还有几种译本,同样将佩罗版故事完整地介绍给了读者。韦丛芜翻译的“法国贝罗著”《睡美人》(北新书局,1929年)选译自《鹅妈妈故事集》,只是被选作书名并放在开卷首篇的《睡美人》并非出自韦氏之手。据该篇最后的《编者附注》称,“这本童话原本是七篇,韦君留下这篇未译,因请龚颦女士译出,以补其缺”。石磷编译的《睡美人》(出版社不详,1943年)汇集了十多篇来源各异的儿童文学作品,其中的《睡美人》并没有标明原作者,但从整体内容来看,说的也是佩罗版的故事。

严格来讲,上述三家译本都还不能算是真正意义上的“全译本”。在整理撰写这些童话时,佩罗在每一篇最后都会附上一段苦口婆心的道德训诫。例如《睡美人》就是要谆谆教诲女孩子们,“花一点时间等待一个富有、帅气、会献殷勤又温柔的丈夫,是件很自然的事”,“在等待中我们并无损失”(夏尔·佩罗《法国经典童话故事:鹅妈妈故事集》,邱瑞銮译,漫游者文化事业股份有限公司,2022年)。对十七世纪的欧洲女性而言,这自然是需要认真听取并努力遵循的金玉良言。但近代以来女性地位日渐提升,其独立自由的权利越来越受到尊重,这类论调就显得陈腐不堪而特别刺耳。所以这些在作者眼里曲终奏雅、语重心长的训诫,在早期各家译本中都难逃弃若敝屣的命运。戴望舒在其译本《序引》里直言不讳,“我实在不愿意让那里面所包含的道德观念来束缚了小朋友们活泼的灵魂”,毫不迟疑便将这些内容全部删去。龚颦的译本里也没有最后的训诫,不过根据她在文中所采用的译名,“当可断为从英文重译”(森友三《译贝罗氏韵文民间故事集自序——兼评其散文诸故事中文三译本》,载1941年《法文研究》第2卷第8期),而法文版的训诫“在英国的翻译本子里,则大都是被略去的”(顾均正《世界童话名著介绍(七)鹅母亲故事》,载1926年《小说月报》第17卷第8期),有可能她只是延续了英译本的处理方式。石磷的译本则在结束时直接插入议论,强调太后的所作所为“正是要想害人,反为自害,天道好还,不爽毫厘”,显然也并不认同佩罗揭示的主旨,才会想到如此另树新义。

仔细比勘戴望舒、龚颦和石磷这三家译本,可以发现在理解原作文意方面,彼此多有出入而又互有短长。有时候戴译本明显更胜一筹。比如当太后想要吞吃小孙女,在对司事下令时有过一番说辞。龚译本作“并且我还要将她和罗伯特一同吃呢”,想必觉得“罗伯特”是太后准备谋害的另一个对象。石译本作“我要吃她。你把她好好的烹煮着,罗伯”,似乎认定“罗伯”就是这位司事的姓名。可是无论依照哪一家的理解,在上下文中都找不到可以对应的内容。戴译本在此处作“我要把她用辣酱来蘸着吃”,而后文提及太后想要继续吃掉儿媳妇时则说,“我要吃那王后,用上次吃孩子用的酱来调”,前后遥相呼应,可知依照他的理解,所谓“罗伯特”或“罗伯”指的当是酱汁之类的调味品。当时有人在评议戴、龚等各家译本优劣时,就指出此处法文说的其实是“上面须浇罗伯特卤”(森友三《译贝罗氏韵文民间故事集自序——兼评其散文诸故事中文三译本》)。可资参证的是严格依照法文版的今人译本,在此处作“芥末洋葱酱”(邱瑞銮译《法国经典童话故事:鹅妈妈故事集》),也足以证明戴氏译文更为准确。

不过有时候龚、石两家译本也能后来居上,仍不无可取之处。比如故事开篇讲述国王夫妇因膝下无子而焦虑万分,所以到世界各地的温泉去朝圣祷告,这是因为温泉在当时“被认为是有利于求子嗣”的场所(邱瑞銮译《法国经典童话故事:鹅妈妈故事集》译注)。戴译本里作“他们走遍了世界的浴池:立愿,进香,什么都做过了”,由于未作任何解释,其中的“浴池”就显得特别突兀。而龚译本作“他们跑到全世界所有的圣井边,在那里,他们立誓,许愿,并且尝试着做一切的事情”,尽管并不算完全贴合原文,比起戴译本还是更容易理解。石译本中则作“于是遍历各处,朝山拜庙,以求生子”,直接避开这个细节而采用归化意译的方式,意思反倒更加明白显豁。另如公主受伤后,众人手忙脚乱地施救,戴译本中提到“他们用匈牙利王后水擦她的太阳穴”,也让读者感到费解。所谓“匈牙利王后水”,其实是一种香水,“能消除头昏脑涨和大脑疲劳”(伊丽莎白·德·费多《香水史诗》第二章《香水的医疗和保健功能》,彭禄娴译,三联书店,2020年),若不加诠说难免有些莫名其妙。反观龚译本作“他们用玫瑰露洗她的头额”,石译本作“大家动手摩擦公主的手心和太阳穴”,尽管具体处理方式不同,但都更注重意义的传达,而不纠结于具体名物确切与否,比起过分拘泥原文而未能稍加变通的戴译本,对普通读者就显得友善得多了。尽管这里只能尝鼎一脔,无暇全面覆核不同译者的异同,详细推敲各家译笔的高下,但也足见童话翻译绝非唾手可得、倚马可待的易事。