注重融合发展 彰显文化魅力

转自:团结报

□ 高亚光

阅读提要

今年是中国大运河申请世界文化遗产成功10周年。10年来,大运河文化保护传承利用状况持续改善,但仍存在一些问题。建议加强顶层设计,抬高运河文化的品级;厚植文化内涵,擦亮运河文化的品牌;坚持融合发展,丰富运河文化的品位。

今年是中国大运河申请世界文化遗产成功10周年。10年来,大运河文化保护传承利用状况持续改善,沿线文物和文化资源家底不断夯实,展览展示水平极大提升,综合效益有效发挥,人民群众的文化生活空间不断拓展。大运河沿线8个省市级辐射区、40个地市级拓展区和150个县(区、市)级核心区均将大运河文化保护、传承、利用作为重要工作,久久为功,不断深入。

同时,部分区域大运河文化保护传承利用还面临不同程度的矛盾。

保护与利用的矛盾。大运河多段抱城而绕,或穿过人口密集的城区,保护传承与经济社会发展之间矛盾较突出。运河千年发展历程就是为沿线地区生活经济发展服务,以推动当地生活、生产便利为首要需求。但另一方面,现行大运河遗产核心保护区和缓冲区划分偏于简单,没有完全结合各地实际,涉及范围广、涉建项目多;运河全线基本均为保护段,涉建项目往往审批流程复杂、周期较长,周边开发建设和居民生活条件改善需求受到限制。

分工与协作的矛盾。大运河作为活态的线性文化遗产,承载着不同历史时代的发展轨迹,文化类型种类繁多、状态各异,文化资源权属关系复杂,文化保护、利用涉及遗产保护、城乡规划、土地利用、环境保护、文化旅游、航运水利等多部门多条线,文化遗产识别和保护的基础工作相对薄弱,很难对运河文化保护传承利用达成普遍共识,各地各相关部门对推进该项工作的主体意识、重视程度不一,工作合力并未达到最大化。

投入与收益的矛盾。目前,大运河的保护与利用仍以政府投入为主,各地重视程度不同、投入总量差距较大,没有形成常态化的投入机制,不能很好地满足大运河文化带的保护、修复和建设等多方面需要。比如,讲述运河故事的书籍、文献等载体还不多,运河文化展示和宣传平台有待进一步升级。

个性化与商业化的矛盾。对大运河文化资源的挖掘还不够全面和深入,本地文化特色不够鲜明、符号不够清晰、品牌不够响亮。当前多数已建成的一些项目,主要以观光业态为主,经营业态、运河文化主题同质化、快餐化严重。对各类文化生态资源活化利用形式和途径较为单一,与相关产业的融合程度较低,文化遗产资源的创造性转化和创新性发展还不够;文化创意、高科技元素在运河旅游产品中的融合应用较少,产业链的延伸不充分;非遗文化资源与旅游结合不深、创新不够,缺乏具有竞争力及市场影响力的产品。

运河文化保护、传承与利用要顺应规律、惠及群众,各运河城市以河相依、呼吸与共,唯有胸怀大局、紧密协作,坚持文旅融合、文经共生、文创同步,才能提升运河文化的品级、品牌、品位。为此建议:

加强顶层设计,抬高运河文化的品级。一是细化管理制度,平衡保护与发展的生态天平。大运河文化带是在上千年群众的生活、生产中逐步形成的,是一个动态的积累过程,也必将继续在群众的生活、生产中传承发展下去。割裂群众需求讲传承是不合理的。建议结合自然边界、因地制宜、科学合理划定管控范围,对于大运河的保护推行宏观规划、分级分层管理,对现有遗产核心区和缓冲区提出原则性保护控制要求,以大运河河道及沿岸、世界文化遗产点、临河全国重点文物保护单位为重点保护对象,严控保护范围和建设控制地带建设项目,既要有效保护运河文化,也要兼顾百姓生活的改善、生产的发展。二是健全协调体制,形成保护与传承的治理合力。鼓励各地建立大运河建设的专职管理机构,推动解决工作中的难点问题,凝聚各方力量形成运河保护的合力。建立科学管理、统一治理、高效执行的信息化平台,充分利用本地区基础网络通信、数据共享等资源,引入大数据、云计算、社交媒体和移动互联等新兴技术手段,将硬件、软件、资源等要素进行整合,提升运河工作研判、决策、指挥、协同的科学性整体性。鼓励各地出台运河保护的地方性法规、发展规划、具体实施意见等,确保相关政策能够真正落地。三是丰富投资渠道,吸引保护与传承的更多资源。尝试探索多种融资方式,扩大运河建设的资金池;广泛动员社会力量共同参与,通过财政、税收等优惠政策,吸引更多文化创意、休闲服务等文化产业资金投入运河文化开发建设,以市场化机制推动大运河建设。

厚植文化内涵,擦亮运河文化的品牌。一是摸清文化底蕴优势。建立健全大运河文化遗产数字平台,以城市运河发展史、运河史事人物秩闻风情、运河本体及流域各类文化遗存与人文景观、保护利用的方略举措、运河历史研究成果等文献资料为重点,共建共享包括文字、数据、图照、音视像的大数据。整合关于古运河文化研究的院、所、馆专业力量,开展交流学习研讨,对各类运河文化遗产进行全面调查整理。二是做实文化遗产保护。重视遗产保护监测与管控,更新建设具有现代科技手段和大数据监测统计分析能力的监测预警平台。建立对历史文化遗存的刚性保护机制,立足于“能成片的不能使其成线,能成线的不能使其成点,能成点的不能使其淹没”,珍惜和呵护文脉遗珍。三是扩大文化宣传途径。策划编写大运河文化系列丛书、影视作品,推出运河文化、运河故事、运河人物等融媒体产品;采取网络文学、短视频、微短剧、游戏等形式,用好短视频平台、B站、小红书等年轻型媒介,拓展青年人受众群体;将运河文化传播与学校教育相结合,在学校、文化馆、图书馆开设讲座讲坛,组织专家、志愿者定期进校园、进企业开展宣讲活动,让更多的人了解运河、喜爱运河、宣传运河。

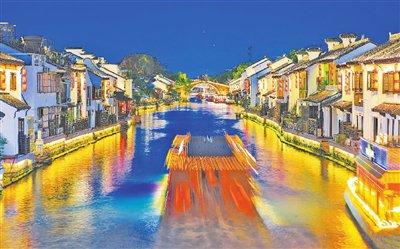

坚持融合发展,丰富运河文化的品位。一是融合城市形象。组织研究运河沿线文物及历史建筑密集区域,以运河为轴线对沿线的文化遗产进行系统整体规划、连片打造,形成以文化遗产为载体,集生产、旅游、教育、休闲为一体的运河文化旅游新模式。量身打造创新标识,突出地方特色、错位宣传,打造地域运河文化地标。例如无锡的“中国大运河第一撬发生地”、扬州的“运河都会”、淮安的“河漕之邑”、镇江的“江河明珠”、苏州的“江南运河,其最苏州”等,彰显各地的个性。二是融合红色文化。串联运河各段沿线红色文化经典、传统文化优点、历史文化亮点,结合中华民族现代文明、社会主义先进文化,形成系统厚重的运河文化长廊。如,江苏积极打造爱国主义教育和公民道德建设“全景课堂”,结合当地独特的历史资源和人文禀赋,弘扬运河德政文化、忠义文化、书香文化、工商文化。无锡依托运河沿线纪念馆、博物馆,阐释工商业发展历程,传承务实勤勉、开拓进取的优良传统,形成尊重劳动、崇尚实业的社会风气。三是融合美好生活。鼓励社会力量进入街区,通过展览、沙龙、茶馆、咖啡吧、画廊、研讨、文创等多种形式,呈现运河文化的同时,履行保护文化的职责,同时也为历史建筑凝聚人气、增加活力。创作一批“沾泥土”“带花香”“冒热气”的运河主题精品节目,开展群众参与度高的传统歌谣、舞蹈、网船捕鱼、龙舟竞渡、放莲花灯等水上展示活动,排演大型运河故事系列舞剧,结合运河灯光秀,利用VR、激光、音响等现代展示技术打造沉浸式舞台效果,彰显大运河文化的魅力。

(作者系江苏省无锡市人大常委会副主任,民盟无锡市委会主委,一级巡视员)