一种很古的东西涌了上来

▌佟欣

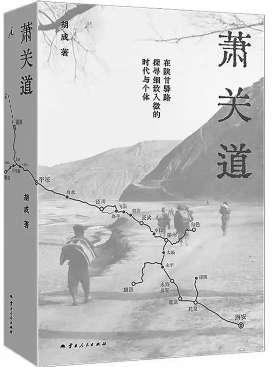

《萧关道》是胡成“关陇系列”旅行写作的第三本,前作《陇关道》《榆林道》两本,都类似罗新教授《从大都到上都》的写法,见山川风物则索引史籍中的记载,与今日相映成趣,辅以一路所见人事,这也是旅行写作的最常见手法。《萧关道》则另辟蹊径,写出了不一样的东西。

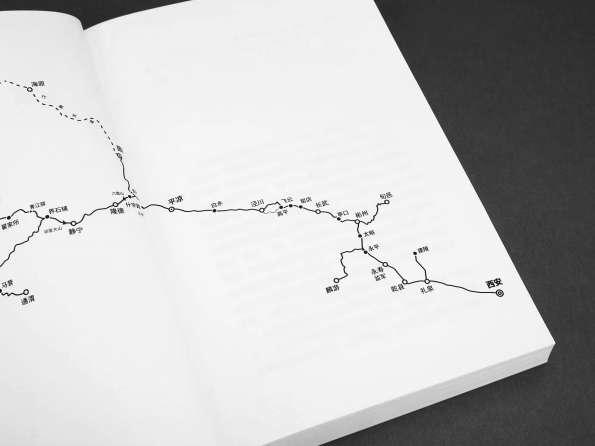

萧关道始自西安,经豳州、泾川、平凉,直指兰州,萧关道再往西便是河西走廊,由关陇至雍凉,遥望西域。这片沃土在中国历史上的存在感是如此强烈,给人一种捧起一抔土可以挤出汗青之色的感觉。泱泱五千年,王侯将相、贩夫走卒的足迹踏出这条路来,赳赳老秦走此路平灭义渠,前秦吕光走此路降服西域,鸠摩罗什自此路回转长安译经万卷。可惜,这些文臣武将并未为脚下这条横绝陇山的沧桑古道留下只言片语。将这条路纳入笔下的,有《皇朝藩部要略》的作者,西北史地学奠基人祁韵士、藏书家叶昌炽、同光年间户部尚书总理衙门大臣董醇、清末陕甘总督之子陶保廉、被流放的贪官裴景福,还有著名的林则徐、张恨水。

视角一多,事情就变得有趣起来。董醇至平凉府时,对雄都形胜颇为称赞:“平凉北连朔方,南襟陇蜀,东抵豳岐,西距安会,据雍凉之交,兵马戎狄刍牧之乡,四通交驰,西陆都会也。”如此山川,同治二年却遭逢响应太平天国的陕西回变,在陶保廉笔下,已是“陇上城郭无完土,闾里绝烟火,田野遍蒿蓬者几十载,孑遗之氓,百千不一存,呜呼惨矣”,不到二十年,丘峦崩摧如此。到1935年张恨水抵达平凉,想找些本地胜迹史料地方志来读读,全城懵然,原来西北大乱,让平凉全部历史付之一炬,尽随祝融。

永寿县城是萧关道上一个小去处,该地交通不便,水苦如卤,因此居民甚少,藏书家叶昌炽记录此地“山城斗大,居民不过六十户”,张恨水到时“永寿城不过八户人家”“土匪占领过,饿跑了”,这样苦楚之处,贪官裴景福如实记录:“永寿压山而成,荒凉可掬,土人穴山而居,高下洞开,每爨烧黄蒿,黑烟喷涌,迷不见人,妇女鹑衣百结,面垢不濯”,然后感叹道:“边地生计艰难,东南真福地也。”裴被查办前也是地方官员,眼见生民疾苦非但未能心生悲悯,反而感叹东南,足见心术已歪,良知全泯。

游记总是需要主视角的,主角见闻总是游记中的重要组成部分,胡成《陇关道》《榆林道》《萧关道》的许多篇幅均花费在胡成旅行时见到的人:给道别母亲拍照的儿子,赶集买打火机和馍满足一月所需的老汉,定居乾州的东北知青潘姨,抽手卷烟的守塔人李老汉,买两块油糖糕分食的老夫妻……胡成的好处在于,他走了萧关道不止一次,也见到并记录了这些人不止一次。

终生想念着东北黑土地,却因与宝鸡当地人结婚而无缘回返的潘姨,初见之时,是把屋里院子拾掇得清清爽爽的利落老太,十二年后的她“手冰冷得如攥着一团雪”,已因摔倒而落下残疾,右手不能弯曲不能握拳,垂垂老矣,已为自己备好了棺材。不变的,是她依然无法忘却记忆、忘却乡音、忘却想念,她还会把沈阳的东大街和东光电影院挂在嘴边,每次下炕时背倚故去老父亲手制的橱子还会想起亡父难过起来。

守塔的李老汉,在两次相遇之间,因政府移民搬迁,从土窑搬去了镇上的楼房,又舍弃不下监军老城和老伴,完成了从监军离开又回到监军的候鸟迁徙。

七十八岁那年,和胡成一起吃饭时可以独力吃完一大海碗干捞面的张老汉,在八十岁再见胡成时,已经胃口全无吃不下东西了,他为胡成唱了瓦亭驿的新民谣:

川地都退成林了;

好小伙都进了城了;

没本事的都喂了牛了;

老婆婆老汉待在家里都害了人了……

然后他总结这一切道:人一辈子,难度大得很。

这些平凡人们的故事和细节,正是胡成此书最大妙处所在,他把平凡人物写进书里,与那些有史籍记载、有著作传世者并列,并记录下他们的生老病死,在这一刻,历史汤汤奔流如巨川,曾经辉煌如今平淡的关陇,曾经在历史长河里闪耀如星生命却早已消逝的人物,曾经年轻而今苍老的庶民,都弥漫出苍劲沉着的属于萧关道的黄土味,让《萧关道》的体裁从游记、历史、非虚构写作、口述历史的混合变为圆融一体,每一个人物,每一笔史料,每一个意象,每一段故事,都殊途同归地体现出历史的滚滚向前。

“长安道,一回来,一回老。”历史与那茫茫绵绵的萧关道化为一身,在脚下延展打开。胡成用那宛如纪录片旁白式的梳理串联,构造出神妙的立体效果,让自己无处不在又仿佛不在。因此,《萧关道》很难被轻易概括,给人感觉不得不去引用阿城的话:“我心里忽然有一种很古的东西涌上来,喉咙紧紧地往上走。”

回想起来,中国的旅行文学曾在一时兴盛后渐趋低潮,直至二十一世纪的第二个十年方重新崛起。比如郑宸2011年的《罗摩桥》,书中氤氲着诡异的魅力:迷蒙的爱情,冷酷的印度,吊诡的旅程,寻觅与“作死”,离奇得迷人。第二部《三个胡安在海边》,平淡如水,却如缓慢而时时不停一点点敲进内心深处去的钉子,二书均属将旅行见闻与自我救赎完满融合的杰作。

旅行文学再度繁兴的主因是人文意识的广泛觉醒,于是“重走”概念也成为创作主流。马伯庸2015年从成都出发,重走诸葛亮北伐路线,将一路游记浓缩于《文化不苦旅》。2018年杨潇徒步重走抗战时期西南联大穿三省至云南,长达1600公里的“文军长征之路”,《重走:在公路、河流和驿道上寻找西南联大》一书因而脍炙人口。魏新、白郁的《重走梁林路:我们的古建考察笔记》则记载二人重走梁思成、林徽因赴山西、河北、陕西、山东、四川、浙江、云南等地对古建筑的考察之旅,融人文历史、建筑文化于一身。

佳作一多,遂成系统。但不难发现,兼顾微观个体和历史感的描绘仍是少数,《萧关道》则很难得地融合了这两类。

所以,在这个人文精神觉醒的时代,在这个旅行写作的黄金时代,我想这样去概括《萧关道》的读后感:我心里忽然有一种很古的东西涌上来,然后山风凛冽。