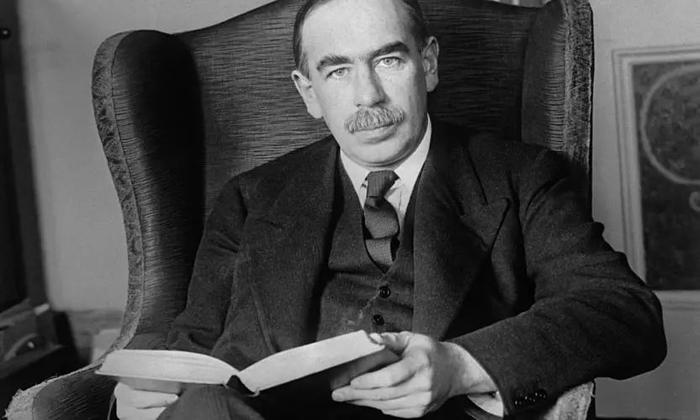

董昀丨凯恩斯与熊彼特:谁执经济学界牛耳?

作 者:董昀(中国社会科学院金融研究所副研究员)

长期以来,有关凯恩斯与熊彼特两位经济学巨擎的比较研究一直是经济思想史研究的热门话题,笔者在JSTOR等学术资源库中搜集到的此类文献就有数十篇。

其中,管理学大师彼得.德鲁克的点评在坊间流传最广:“凯恩斯和熊彼特再现了西方历史上最著名的两位哲学家的冲突——天才的、聪明的、锋芒毕露的巴门尼德,和动作迟缓、面目丑陋却智慧无比的苏格拉底之间的柏拉图式对话。战争期间没有人比凯恩斯更天才、更聪明。与此相反,熊彼特表现得平淡无奇——但他有大智慧。小聪明风云一时,大智慧永垂不朽。”

在我看来,德鲁克说的“战争期间”主要是指从1929年大萧条爆发之后,直至二战结束,即人类走出大萧条阴影的这段时光。凯恩斯的天才和聪明在1936年出版的薄薄的《就业、利息与货币通论》一书中表露无遗,这部巨著在危急时刻提供了一份有效的走出大萧条的“作战方案”,满足了当时人们终结萧条这一最大愿望,因而赢得了世界性声誉,熊彼特的得意门生萨缪尔森甚至借用这样的诗句来形容美国青年学子第一次读到《通论》时的激动心情:“能生活在黎明时光是何等的幸福,若在那时是青年人则更胜似天堂!”

熊彼特的平淡无奇则体现在他那两卷本1095页煌煌巨著《经济周期——资本主义过程的理论、历史与统计分析》在1939年出版后所遭受的冷遇。熊彼特的学生们曾组织了一次《经济周期》专题探讨会,然而参会者却都几乎没有读完这本书。更过分的是,讨论会上的每位发言者都谈到了凯恩斯,却少有人提及熊彼特的工作。熊彼特的郁闷和愤怒可想而知。

事情本不该是这样的。凯恩斯固然少年得志,《和约的经济后果》一书让他在30多岁时就名声大噪;可熊彼特也绝非等闲之辈,其青年时期的学术成就甚至要超过凯恩斯许多。1911年,只有28岁的熊彼特写就《经济发展理论》,一时间名动江湖,成为20世纪的经济学经典著作,直至今日仍在影响着无数学子。

顺便说一句,鄙人博士论文的基本分析框架就源自这部巨著。在熊彼特奠定世界级经济学家地位的时候,1911年的凯恩斯对经济学却只有断断续续的兴趣,其正规训练只来自于在马歇尔手下做过一个学期的研究助理。坊间传闻,年轻的熊彼特曾意气风发地表示,他的人生有三个目标,即成为维也纳最伟大的情人、欧洲最伟大的骑士和世界上最伟大的经济学家。

我不知道前两个目标是否达到,从《经济周期》问世后的遭遇来看,熊彼特成为世界上最伟大经济学家的梦想的确是被横空出世的凯恩斯《通论》击碎了。有熊彼特生平的研究者声称,从1936年直至生命终点,凯恩斯一直都是折磨着熊彼特内心的幽灵。

大萧条之前曾经风光无限的熊彼特为何会完败于凯恩斯?还是让我们来看一看他们二人在大萧条爆发后的岁月里分别都做了些什么吧。

大萧条爆发前夜的凯恩斯尚未与古典经济学作根本的决裂,他正在书斋中埋头写作《货币论》。1929年10月24日的华尔街股市大崩盘引发了史无前例的全球经济大萧条,这也导致凯恩斯在股票市场上的大量投资几乎化为乌有,他的一位原来的学生甚至因为在长期熊市中难以支撑而开枪自杀。

深受震动的凯恩斯旋即走出象牙塔,成为首相经济顾问委员会和政府“麦克米兰金融与产业委员会”的委员,为解决危机提供政策建议。新的身分使得凯恩斯有机会直接了解决策层和社会各界的思想动态,并在各种场合陈述自己的观点,与各种旧观点展开论战。

他的辩论对手既包括剑桥的学长庇古,也包括伦敦经济学院的新锐罗宾斯。经济顾问委员会的经济学家之间存在着巨大的分歧,这些分歧已经摧毁了经济理论对经济政策的影响力。以至于使凯恩斯有了再写一本理论著作来揭示这些分歧的想法。

尽管经济学理论和现实世界中的经济形势都令人失望,积极入世的凯恩斯却仍然保持了积极乐观的心态。他坚信大萧条只不过是人为的危机而不是上帝带来的,人类一定可以找到解决问题的技术方案,而绝不能任由它自身自灭。在凯恩斯看来,经济复苏的主要障碍并不在物质基础方面,而在于决策者们的理念、判断力和知识水平。

在1930年之后,凯恩斯通过大量的非学术化文章和演讲向错误的理念开战。在1930年6月所作的题为《我们孙辈的经济学》的演讲中,凯恩斯说到:“在我们这一代人的生命中,有两种对立的悲观主义论调将被证明是错误的。一种是革命分子的悲观主义,他们认为现状如此恶劣,除了暴力革命再无他法来改变。还有一种是保守派的悲观主义,他们认为我们的经济社会生活中的均衡非常不稳定,因而无法承受任何新实验带来的风险。”

为了从理论上对持续的萧条提供合理解释,也为了将政策建议和对悲观主义论调的抨击建立在坚实的学理基础之上,凯恩斯在1931年末感到自己迫切需要创立一种新的理论。从1932年初开始,凯恩斯在公共领域的活动大大减少,并开始撰写他的新书。1932-1933年,凯恩斯在剑桥课堂上发表的系列演讲已经预示着凯恩斯革命拉开序幕,他提出了一个根本性的问题:“在货币经济中,什么因素决定产出的多寡?”。与此同时,有效需求、非自愿失业、流动性偏好、资本边际收益等概念的雏形已经形成。

凯恩斯对自己的理论雏形非常有信心,于是他又通过各种渠道阐述自己对20世纪30年代经济政策的看法,鼓吹“增加政府投资是实现充分就业唯一办法”的基本主张。在1933年4月出版的小册子《通向繁荣的手段》中,凯恩斯小心翼翼地将理论问题藏在幕后,但是之前一年的艰苦研究工作使得他能够简练、清晰地向大众阐述其基本思想。凯恩斯的主张引起了强烈反响,在好几个主要发达国家引发了广泛的辩论。

1934年春季之后,凯恩斯又把重心放在了理论研究上,他的就业新理论最终定型。这年秋天,凯恩斯的授课教材就是他的新书清样,这本书已经定名为《就业、利息与货币通论》。有学生这样回忆凯恩斯授课时的壮观景象:“剑桥最大的报告厅中挤满了听众,人们好像在听达尔文或牛顿的授课一样。当凯恩斯说话时,听众席上鸦雀无声。在后面的小范围讨论中,他的观点既受到热情的维护,也遭到愤怒的攻击。”此后的一年多,凯恩斯一直潜心对书稿进行修改润色,直至1936年2月4日《通论》正式出版。在此之后,凯恩斯革命的风暴席卷世界。

再来看看熊彼特先生在这一时期的经历。大萧条爆发之时,熊彼特正在德国波恩大学任教。在此之前,熊彼特已经表达过自己对政策分析的排斥,“我不是开药店的,我没有药片可以分发;对于任何可能出现的现实问题,我没有明确的解决办法”。

1929年的大萧条迅速殃及德国,失业率从1929年的10%升至1932年的33%,这些不祥之兆使得熊彼特打破惯例,撰写了大量政策性文章,力图帮助德国重返繁荣之路。由于熊彼特总是长远的眼光审视经济衰退,力戒那些快速修补经济的办法;也因为他与决策层并无合适的沟通渠道,他的主张并没有引起注意。随着1932年告别德国,转任哈佛教授,本就对政策讨论不感兴趣的熊彼特彻底回到书斋,沉浸在他的理论研究当中。

1932年之后,熊彼特的大多数活动围绕着纯理论研究展开。一方面,他倾注大量心血来培养学生和年轻同事,并推动计量经济学会的成立;另一方面,他努力同时撰写两部著作,一部是有关货币的(该书最终没有面世),另一部是有关经济周期的。他自己对这两部著作的期许甚高,希望将经济理论、历史、统计和经济社会学有机融合到书中,达到前所未有的精确的科学水平。

在学术研究的间隙,他也偶尔与友人谈及当下的经济形势。总体上说,熊彼特认为大萧条只不过是一次经济周期中严重但还属正常的衰退,无须采取强力的复苏政策。事后看,熊彼特错了。

不过熊彼特似乎并不在意这些,他继续致力于追求“精确经济学”,即构建像物理学和化学那样精确的经济学理论体系。

在危机肆虐的时代,熊彼特仍然坚持认为,对经济学家而言,最为紧迫的任务不是引发辩论而是帮助公众理解经济,这也是经济理论工作者有资格提供的唯一服务。1939年,《经济周期》问世,多数读者希望从中找到详尽的治理危机的方案,然而书中充斥的却是冗长的语句、繁琐的历史材料和似是而非的分析框架。这样的作品自然无法流传开来,遭受冷遇并不奇怪。

从以上的回顾中可以找到凯恩斯在当时全面压倒熊彼特的基本原因。

首先,凯恩斯长期与政府部门打交道,关注的重点是短期的政府政策,注重提出解决当下问题的办法。凯恩斯的基本概念和理论体系是在寻找对策的过程中逐步形成的。而熊彼特则是更为纯粹的理论家,致力于用精确的理论解释经济中的长期变化趋势,极少给出政策建议,他对时局的判断也并不准确。

其次,凯恩斯擅于从纷繁复杂的现象中抽象出核心的变量,并能够运用简练的语言清晰地论证、传播他自己构建的逻辑。阿兰·曼在《魔鬼凯恩斯》一书中描述到,凯恩斯经常熟练地运用“由激昂鲜明的词汇、匪夷所思的隐喻和似是而非的对比所组成的”语言推销自己的理论观点。或许是求学过程中阅读了大量冗长的德语论文的缘故,熊彼特行文的啰嗦与凯恩斯的简洁形成了鲜明对比。

20世纪30年代人们所需要的不是熊彼特式的精密分析,也没有多少人有心思静静地坐下来仔细揣摩那些晦涩语句中蕴含的深意,他们需要的是直截了当的危机解决方案。凯恩斯《通论》恰到好处地满足了人们的需求,既拯救资本主义世界于危难之中,又开启了经济学历史中的一段崭新时代。

凯恩斯的伟大世人皆知,而熊彼特的思想却长期被湮没。从中可见作为一门与人类生活紧密相关的科学,经济学承载的使命不仅仅是解释世界,更重要的是改变世界。经济学家不仅要善于创造理论,也要善于推销自己的理论。

写到这里,其实只是解读了德鲁克那段话的前半段意思,即“战争期间没有人比凯恩斯更天才、更聪明。与此相反,熊彼特表现得平淡无奇”,那他所说的熊彼特“有大智慧”,“小聪明风云一时,大智慧永垂不朽”又是什么意思呢?笔者不揣浅陋,试着作一番解读。

在凯恩斯看来,大萧条是资本主义世界走向停滞的表现。凯恩斯经济学本质上是危机经济学,带有鲜明的管理性、对策性思维的特点,目标在于帮助人们走出深度经济衰退的困扰,它本身并没有为我们理解人类社会的经济周期现象提供完整的理论框架。

因此,我们无法根据凯恩斯的理论找到经济周期性波动的根源所在,只能在问题出现后依靠它来避免最糟糕结果的出现。况且,天下没有免费的午餐,凯恩斯主义的政策主张也有代价。扩张性的总需求管理政策容易在不解决深层次问题的同时滋生虚假的繁荣,向市场注入过多通胀因素,扭曲市场信号、滋生经济泡沫,并延缓经济结构、制度安排等深层次问题的解决,最终导致新的宏观经济问题出现;20世纪70年代的“滞胀”和引发2008年全球金融危机的房地产泡沫就是最鲜活的案例。

与凯恩斯的停滞理论相反,熊彼特把萧条和危机看作资本主义动态过程的一部分。短期内的一些复苏政策对于走出危机固然是必要的,但是经济周期不可能完全被消除,经济未来繁荣的根本动力不是政府的宏观经济政策,而是企业家的创新活动。这些话在危机爆发之初是不合时宜的,很难有人能听得进去。但随着凯恩斯主义政策的副作用不断显现,熊彼特的长远眼光也开始被人关注。

在问题重重的后危机时代,“天才的、聪明的”凯恩斯仍然在为我们提供避免大萧条、稳定经济的止痛药,它可以帮助各国规避深度衰退、大规模失业、收入负增长等最糟糕的结果。

而长期被主流经济学家忽略的“智慧无比”的熊彼特为我们开出的则是强身健体的长期处方,它无法在短期内拯救人类于危难之际,却可以激发人的创造力、从经济体系内部产生繁荣的根本动力。

凯恩斯的思想在帮助我们度过了最艰难时刻之后,就应该适时退出;此时我们更需要的是回到熊彼特,采取一系列鼓励创新的政策,通过创新来培育新产业、促进经济发展。

这或许就是德鲁克所说的“小聪明风云一时,大智慧永垂不朽”的要义所在吧。

特别声明