黎紫书:“我想成为世界性的中文作家”

近日,马来西亚华人作家黎紫书结束了为期近两个月的2024年中国行。

自10月12日至12月3日,黎紫书从北京出发,先后入驻丽江&李庄“十月作家居住地”,并经昆明、重庆、青岛、泉州、呼和浩特,重返北京。在六座城市的九场文学活动里,黎紫书与孔枝泳、乔叶、辽京、张秋子、B站up主“阅读药丸”、B站up主“妞妈8只脚”、徐妍、陈庆妃、张莉、文珍等嘉宾谈文学,谈故事,在语词之间畅游。

每次的出走都是为了发现家乡的不同

黎紫书是土生土长的马来西亚怡保人,那里有南乳包、香蕉树,还有银霞、细辉、拉祖等人物的原型。从小性格孤僻的她在这里长大,阅读与写作便是她的“玩伴”。虽然未受过大学教育,“年轻时也会介怀这件事,跟其他同行在一起时,甚至不太敢发表自己的意见。”但因为《孔乙己》《唐诗三百首》《笑傲江湖》《天龙八部》《妻妾成群》等作品带给她的愉悦感觉与浓重兴趣,以及中学华文课老师的包容和引导,加上对自己写作能力的确信,黎紫书走上了文学道路,并坚持至今。

在介绍黎紫书时,我们常说她是一位马华文学作者,然而,“怎么理解自己的创作和马华文学传统之间的关系呢?”学者、作家张秋子问出了许多人的困惑。对此,黎紫书表示,“我想成为一名世界性的中文作家,而不是被贴上‘马华作家’或者‘女作家’这样的标签。我不想再迎合马来西亚文学奖评审对‘马华作家’的期待,而是希望能写出更具普适性的作品。”

在另一场活动上,学者陈庆妃作为读者,也从黎紫书的作品中读出了这种普适性,“黎紫书的写作中有一个很重要的特质,即一种自由的姿态,没有凸显某种猎奇性,或以某种地道的方言来取胜。黄锦树也曾表达过类似的意思,当读者用普适的文学标准来衡量马华文学时,马华文学便真正地从‘小文学’变成了‘大文学’。”

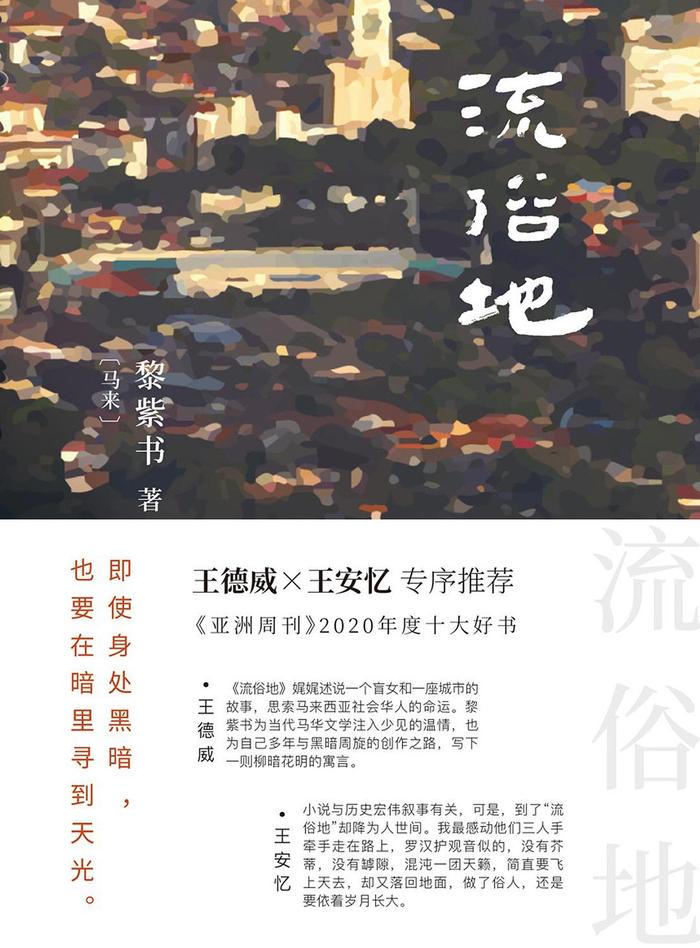

为了实现这个目标,黎紫书曾前往中国、英国、德国等地巡游,近两年的“中国行”也在此列。“必须开拓自己作为人的格局,才能借势开拓自己作为作家的格局,才有机会成为一个真正伟大的作家。”然而,对她来说,每次的出走都是为了发现家乡的不同。黎紫书见证过无数地方的时岁变迁,但当在外漂泊十余年的她每每以不同的角度回望怡保时,她都会发现家乡终究是令她最自在、最舒适的地方。她尊重笔下的每一个普通人物和他们的平凡生活,于是,用真实细腻的笔触写下一封给家乡的情书:《流俗地》,希望可以为这群“流俗的人”留下一纸足以普世的共同记忆。

小说是作者跟读者之间的一场共舞

黎紫书认为,评判一部小说是好是坏并没有一个固定的标准,只要它能起到深刻的作用,能够打动读者,能够让读者读懂,就是好小说。“小说是作者跟读者之间的一场共舞,小说被交到读者手上、读者读进去,才是小说的完成。”因此,黎紫书期待找到与自己的小说共舞的读者。

因着《流俗地》,黎紫书被中国大陆的广大读者熟知。在这么一小块华文文学的“野生之地”上,她以盲女古银霞的人生为主线,讲述怡保小城里的市井风俗、浮世百态,描绘马华社会底层民众“生如飞蚁,觅光而行”;舍弃了时间线、顺时序、编年史,没有曲折离奇的故事,没有一群让人过目不忘的伟大人物或是轰轰烈烈的事件,情愿“落回地面,做回俗人”,娓娓道来马来社会近五十年的风雨悲欢与人事流变。

在创作《流俗地》以前,有很长的一个时期,黎紫书醉心于微型小说的创作。那些作品字数不及一千,书写它们时,身为作者,她觉得就像被捆绑了手脚囚于狭小的空间里头,必须得想尽办法从重重桎梏中挣脱开来,为小小的作品开辟大天地。黎紫书试着把诗的灵魂注入这些小说,如同让颤抖着翅膀的蝴蝶驻足于锋利的刀刃,给小说以不可承受的轻。

此次中国行,黎紫书带着她的微型小说集《余生》全新修订版与读者见面。创作一部微型小说集并不容易,“写微型小说的时候,你要懂得舍弃,你要懂得谦卑,在文字面前、在小说面前,你是要成全小说,而不是要成全自己。”这是黎紫书完成《余生》后的感叹。于她而言,微型小说让她相信,在这个世界上,在我们的人生中,在我们的生活里,必然有一些珍贵的东西。有一些东西只适合放在小小的盒子里头,有些故事,只有用微型小说才能叙述。

《余生》共分为四辑,其中有饮食男女,有科幻寓言,有异化畸态,也有片刻角落里一体两面的怅然和温存,每一辑的篇名都是黎紫书和编辑们经过深思熟虑后做出的选择。她希望在平凡的世界里,找出那些亮光,找出有温度的点,把它高高举起来,让其他人也看到,告诉他们,我们的生活虽然那么平庸,那么平凡,可能也是那么无望,可这里面居然藏着这些我们没有发现、我们没有看到过的光亮。“我要把这些光点拎出来,用小说的方式向读者展现。”

余生我都在说故事

在纷扰尘世中,每个人都是故事的编织者,每个瞬间都是故事的诞生地。《流俗地》全篇近三十万字,娓娓述说着一个盲女和一座城市的故事,勾勒着马来西亚华人社会,甚至全社会的共同命运;《告别的年代》将三个同名同姓的女人联结起来,“书写略带史话意味的家族故事”,“白描现世人生的浮光掠影”;《野菩萨》十二篇故事缀为一幅奇幻瑰丽的南洋世相图,延展了华人一族在更广阔世界里的生存图景;《余生》中的七十一篇微型小说,仿佛纷杂人潮中的一瞬,讲述了人们隐秘汹涌的一生。由是观之,黎紫书对“故事”,似乎始终保持着小说家的敏锐度。在“2024中国行”的活动中,她也与嘉宾、读者分享了许多生活中的奇遇与偶得。

这是黎紫书和母亲的故事——

“我妈妈只上过三年学,勉强可以看报纸,但读文学作品对她来说太难了。过去,我每次出版一本书都会送给我妈一本当作纪念。后来,我送了她一本《流俗地》,我回家后发现,我给她的《流俗地》已经变得像一堆酸菜一样,皱皱巴巴。我问我妈妈,你拿这本书来干什么?她说:‘看啊,很好看。你为什么写得这么短?这个故事可以再写下去,至少再加50%。’这是我妈妈第一次对我的作品发表意见。我当时想到白居易,白居易每次写的诗都喜欢找一个老太太来看看,我觉得我妈就是那个老太太,如果我到了白居易的境界,连我妈都爱看我的作品的话,那这个小说就算成功了。”

这是黎紫书和丽江厨娘的故事——

“在丽江的民宿里,每当我在顶楼的餐厅看书、写作时,就会有个厨娘站在我的旁边看着我。我从没和她说过我是作家,可有一天我跟他们吃晚餐时,老板娘问我的职业是什么,那个厨娘就坐在我旁边说:‘她是作家。’我虽然从来没有和她提及我的工作,她也只是每天给我做饭,站在旁边看我看书、打稿,她就能知道我是干什么的。那种亲切感、那种被了解的感觉非常打动我。”

这是黎紫书和北京的故事——

“我以前曾经在北京住过,有一年冬天,我去北京南站坐最末一班高铁。高铁站里的商店几乎全都关闭了,但我在冬夜里又冷又饿,所以想找一些热的东西暖暖胃。周边只有一家小小的便利店开着,我就进去向挺着孕肚的女店主买了一碗豆子汤。第二年冬天,在经过车站时,我又去了那家小店。虽然他们家的价目表更换了,普遍上涨了一点,但我还是买了和前一年一样的汤。在结账时,那个女店主看了我一眼,低下头说:‘收你老价格吧,你是老顾客了。’可我们只是前一年见过一面啊,她怎么会记得我呢?或许是因为在生命中的某种特别敏感、脆弱的状态下遇到了我吧,两颗心就这样扣在一起。那一刻对我来说,太美好,太浪漫,我甚至都没想把它写到小说里,而是保留在我的心里、我的脑海里。”

黎紫书中国行的活动已经圆满结束,而属于黎紫书与读者的故事还未完待续。那个顶着月光,斑驳陆离的小说王国,还在蓬勃生长着。