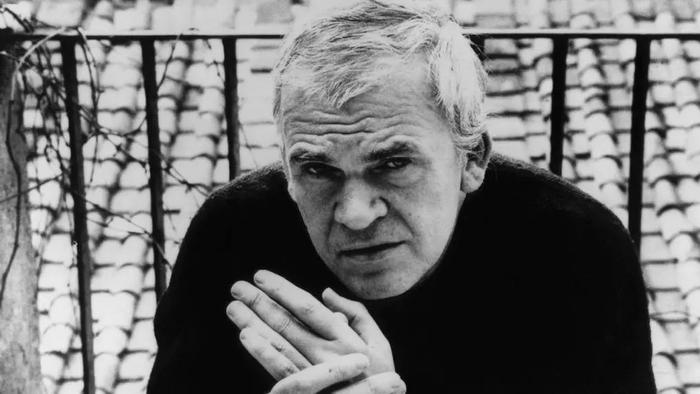

米兰·昆德拉:小说家的使命是毁掉确定性

“

昆德拉认为,小说家的使命是毁掉确定性,因为世界的本来面目就是谜和悖论。

”

文 | 池大红

纪念米兰·昆德拉最好的方式是重温他的作品,感受他文学创作的独特魅力。

毫无疑问,昆德拉最独特的地方在于他“最自觉地探索了小说的可能性限度”,这是关于他的创作实践和理论贡献的提纲挈领式的评价。通俗地说,就是他的创作让我们无比惊讶:小说还可以写成这个样子?

他的小说呈现出了哪些样子呢?是随意离题,插入长篇大论的哲学议论和思考的样子;是引入关键词,用编辞典的手法来写小说的样子;是把叙事的速度和长度用音乐术语来一一对应的样子;是从不同的视角在不同的章节对同一个场面进行反复叙事的样子。

除了这些形式上的创新和突破,昆德拉还对经典的、深入人心的故事和情节进行了离经叛道式的、戏谑调侃式的改写:《无知》是对奥德修斯返乡故事的戏拟;《不朽》解构了歌德和贝蒂娜惊天动地的爱情,突出了其中的功利和可笑之处;《座谈会》模仿了柏拉图《会饮篇》中的神圣情境,但却完全颠覆了传统的爱情精神。诸如“音乐感”、“关键词”、“文体杂糅”、“复调”、“戏拟”等等让人耳目一新的理论术语,决定了昆德拉创作的实验性和先锋性。

当然,他追求的不只是形式方面的创新。“关注自我之谜”、“对陷入尘世陷阱的人生的探索”是他的目的。他探索的结果是什么呢?他认为只要把清醒的、警觉的、智慧的目光投注其中,就能发现人的存在的多种可能性,而且,“对自我的探究总是而且必将以‘悖论式’而告终”。

“悖论”二字,是笔者阅读昆德拉作品的最大感受。具体说来,就是人的矛盾的、相对的、复杂的存在状态。《不能承受的生命之轻》中,特蕾莎拍下同胞抵抗入侵者的照片最后却成为当局迫害同胞的证据;特蕾莎反思自己总是用”弱“使托马斯让步,殊不知,正是这种弱变成了“强“,一步步把托马斯拖到头发花白、腰背佝偻的地步。《生活在别处》中,雅罗米尔以正义的名义做着残忍的事情,他出于正义的初衷却带给无辜的人灭顶之灾。《玩笑》中,卢德维克使出浑身力气报复曾经陷害他的人,结果却成全了对方。这些人无法把握自己,他们行为初衷与行为结果之间产生了矛盾和对立。

这是一种行为纵向发展方面悖论,带有否定和嘲弄的意味,还有一种横向的人的存在状态的悖论,体现了人的矛盾性和复杂性,《搭车游戏》中,男孩面对女孩曾经的“清纯”和现在的“放荡,十分迷惘,他不知道哪一个自我更真实,也不知道到底有没有确定的自我。《告别圆舞曲》中,截然相反的身份会存在于同一个人身上,受害者和迫害者两位一体是常态;《无知》中“家园”何尝不是“异乡”,“回归”何尝不是另一种形式的“流亡‘,两组命题界限模糊,你中有我、我中有你。

昆德拉认为,小说家的使命是毁掉确定性,因为世界的本来面目就是谜和悖论。“截然相反的事物竟然能互相转换,人类生存的两个极端状态之间的距离竟如此狭小。”也就是说,无论哪一种自我,哪一种状态,都不是绝对的,确定的、唯一的和永远的,任何一种存在都可能滑向它的反面,在特定的情况下,善与恶、美与丑、胜利与失败、崇高与卑劣仅仅一步之遥,或者说没有界限。而这,也许就是人性朦胧、丰富、深刻的内涵之谜。

这与2012年诺贝尔文学奖获得者莫言的观念如出一辙,“每个人心中都有一片难以用是非善恶准确定性的朦胧地带,而这片地带,正是文学家施展才华的广阔天地。“昆德拉也说,”观察自我的显微镜的倍数越大,自我以及它的唯一性就离我们越远。“人性不是唯一的、确定的,不确定性、相对性是人的属性。人的复杂性与不确定性甚至可以不合乎逻辑事理、是分裂的,甚至是悖论式的。这是在上帝的概念和理性的概念解体之后,现代人的精神世界不可捉摸特征的最好写照。

在当代社会中,人的内在特性更是如此,自我的不确定性的特征更加明显,也因此,我们对于“对自我的探究总是而且必将以‘悖论式’而告终“的昆德拉会更添一份亲近。(作者系华东师范大学中文系文学博士)