想象的南方|对谈:在这里写诗,我们算局外人吗

“想象的南方”是澎湃新闻翻书党推出的关于“南方”这一生活样态的系列讨论,侧重文化、生态与流动等方面。

2024年5月初,由《合流》诗刊组织的“青年华语诗人交流计划第三弹:单丝不成线”在线上举行。其中一场有关“在地、跨在地与在地主义”的讨论,汇集了几位客居南方的诗人对流动性与在地写作的观察和思考。澎湃新闻节选本场讨论刊发。文字稿由李盲、拓野整理,经讨论者审定。

陈陈相因:“青年华语诗人交流计划”最初是怎样组织起来的?为什么会挑选这些青年诗人?

李盲:我刚开始在香港念书的那几年(2020–2022),恰好也是香港同代青年诗人开始丰收的时候,许多同代人都出版了第一本诗集,包括余婉兰的《岛之肉》、李颢谦的《梦或者无明》、韩祺畴的《误认晨曦》、严瀚钦的《碎与拍打之间》、陈康涛的《与灵魂有染》等等。我与嘉玥都觉得,他们写得很好,也与我们在内地认识的朋友写得很不一样,并且还没有在内地诗歌场域被提及、关注,故而萌生将他们的作品推荐给内地的同代诗人。

我们联系了廖伟棠老师,他推荐了梁匡哲和陈康涛。后来我在各种活动中陆续见到了李颢谦、韩祺畴和严瀚钦,也就留下了联系方式,渐渐地就组起了第一次关于香港青年诗人的稿。后来祺畴去了台湾地区的东华大学念创意写作硕士,对台湾的青年一代写作有很全面的了解,他推荐了郑琬融和林宇轩;而我也在香港的序言书店和诚品书店看到台湾同代诗歌同样也在这两年丰收,通过诗集看到了曹驭博、萧宇翔、张咏诠等人的最新写作,故而也就跟祺畴一起组了第二弹台湾青年诗人的稿。

孙嘉玥:我在香港也待了七年了,大概每个月去一次书店,确实也发现这两三年是九〇一代诗人集中出版的时间。再往前,也没有像这两年如此多的青年诗人的出版。一方面,这要归功于近年香港有比较多的文化活动——特别是诗歌活动;关于这一点,我们同样也要感谢池荒悬,他大概在一八、一九年左右就开始做青年诗人工作坊。当时我去过一个,是在荃湾的一个公共图书馆举办的。再加上其他香港近年比较扶持青年诗人的中坚力量,他们与高校、出版社的关系都比较密切。这些可能算是香港这边一个比较独特的现象吧,毕竟香港的诗歌圈子其实比较小。

陈陈相因:为什么香港诗人更多地在香港本土刊物——如《字花》《声韵》——发表,而很少在内地的诗歌和文学平台发表?

李盲:我相信他们可能也是投过内地刊物的,但不一定能被选中。并非因为他们写得不好,而是因为他们在一个很“香港文学”的传统下写作,他们多多少少都受到了梁秉钧(也斯)和西西的影响。梁秉钧强调的“日常诗学”所传承下来的香港诗歌,在语言强度上不一定足够被内地的刊物选上。同样的,我也尝试投稿香港的本地刊物,那些在内地诗歌范式下写的诗,也经常被拒稿。在语言风格上,两地确实是有差异的。

孙嘉玥:根据我参加香港的青年诗人工作坊时的观察,我发现参加工作坊的基本上就是两类人:一类是像我这样的在香港读书、工作的内地人,另一类就是香港人。这看似是废话,其实香港本土写作也会分成非常多的社群,比如说香港本地人也会分成是在英语学校、还是在粤语学校、或者是在教普通话教得比较好的学校念的,这三种学校的写作氛围有很大的不同。比如说,如果有朋友是在普通话教育比较好的中学念书的话,他往往更可能接触到更多的内地的文学;同时,他们会有更多关于语言上的意识——比如说在工作坊中,有朋友会说明写一首诗的时候,脑袋里是用粤语念的还是普通话念的。在他们看来,用粤语和繁体字写作,或者用普通话和简体字写作,他们所衍生的概念往往是不一样的。

为什么他们往往只会投本土的刊物?大部分香港青年诗人接触到的、主要的阅读对象还是香港本土诗人。他们未必像我们内地诗人那样——通过读“第三代”诗人入门,再慢慢接触到更老的以及更年轻的内地诗人,只有在一些比较特殊的情况下才能读到港台诗人。对于我们来说,要读到港台诗人还是得努力寻找一下的。对他们来说也是,比如他们往往在中学课本上所接触到大部分的诗歌,要么是来自台湾的,要么是来自梁秉钧或者西西等老一辈香港诗人的,他们也需要去努力地找一找,才能找到内地的经典诗人和青年诗人的作品。所以,他们写香港并在香港本地刊物投稿就是一个非常自然的事情,他们的文化圈是比较本地的、自足的。

张小榛:梁秉钧对我来说也是一个相当熟悉的名字了,基本上在内地能找到的作品我都读过。其实他在七、八十年代的写作,与他后期的写作以及受他影响的后来者的作品,差异还是很大的。他在七十年代的写作,其实还是能看出“自然语言”的痕迹,整体的力量和语言的密度也没有那么大。

当然“日常诗学”已经开始生根发芽了,在读《合流》刊发的作品时,我感觉到他们写作者之间的差异,远没有内地同代人之间的差异大。他们的作品像是同一个大学毕业的大学生写的,不像内地有复旦的风格、武大的风格、民大的风格……虽然我们不太能够确定他们的教育背景,但是能看到他们很精工的“日常诗学”,很高的语言密度,以及对力量感的追求,其实都挺相近的。当然我不是说他们面目都一样,但是确实有非常相似的一些特质,可能跟刚刚所说的那种学脉和师承来源于非常少的几个人有脱不开的关系。

陈陈相因:那假如我是一个内地的学生,在香港开始发展我的诗歌,其实也是挺难的吧?听你们讲,香港诗歌其实是一个看似开放,实际上比较封闭的场域。

孙嘉玥:其实也不难。我去读同龄人的香港诗歌,感觉到在内地的“平替”有非常多,内地也有很多人比他们写得好,毕竟人口基数不一样。假设你是一个在内地高校出彩的诗人,经过一段时间的学习,大致了解一下香港这些刊物的喜好,然后想要在香港发表其实并不是一件很困难的事情。

如果说内地诗人难以进入香港诗歌圈,那么很大程度上是因为不了解。比如说语言上的障碍,你让一个香港诗人在那里“熬”普通话跟我们讲话实在是太累了。这个对他们来说是真的很困难,不是说他们排外,而是真的在语言上有障碍。

但是,据我观察,确实也没有同龄的内地诗人真正地、非常深入地介入香港诗坛。我个人觉得还是因为不熟悉吧。其实我在香港待了这么多年,看到来香港的诗人来了又走,走了又来,真正长驻在香港的、或者说真正想要在香港去立足的内地青年诗人,我目前也是没有见到的。

李盲:这个问题既是问嘉玥,也是问我自己:我们在香港写诗,算是局外人吗?

孙嘉玥:李盲对粤语会有一个本土化的认知。虽然我也会用粤语写作,但是粤语写作对我而言也是一种“外语写作”。至于“我们是不是局外人”,我其实没有怎么想过这个问题,但我觉得当一个局外人也挺好的,我并没有这么想进入到这个“局”里面去。

毕竟我没有像老一辈移民香港的内地人那样,有身份焦虑,有迫切想要融入这个环境当中去的那种焦虑。其实也涉及一些社会学上的问题了,我们跑到这儿来读大学的,李盲是跑到这儿来读博士的,我们本身的“mobility”(移动性、流动性)是很强的,这就导致了我们有足够的社会资源穿梭于不同的写作环境、不同的写作社群当中,然后也有相应的自由度去选择自己的身份,甚至能够去选择自己多重身份之一。

所以,对我来说身份焦虑并不是一个很严重的事情,我到目前为止也没有很迫切地想要去和香港诗人们打成一片,也不是很有投稿的欲望。对内地和对香港,其实差不多,并不是很想依靠某一个身份来立足,而这也是因为我作为一个正在高校里面读书的学生,我所获得的、我所拥有的社会资源允许我去这么做,这和香港老一辈的、同龄的香港诗人相比,是不一样的。

李盲:我非常同意嘉玥所说的“mobility”的问题;就是,当我们在香港拿到了博士学位以后,我们能选择去的地方很多,所以香港不会成为我们写作上的唯一阵地、唯一的地域想象。同时我也非常同意嘉玥对其的反思,就是我们通过学位获得的某种社会特权(privilege)。

同时我也想分享一件事。近期我问一位朋友:假如你去编发我的诗,你会介绍我是一个香港诗人还是一个内地诗人?那位朋友想了一下说,应该还是香港诗人吧,因为我所有的诗都是写香港的。我这才意识到,虽然写诗很多年,但我真正使用“李盲”这个笔名写作和发表时,确实几乎所有的作品都是关于香港的。这就是一个很吊诡的问题,我最近也一直被问一些关于“identity”(身份认同)的问题,因为之前很多在内地的写作都是没有归入这个笔名之下,所以我要说自己是内地诗人,其实也没有作品能拿出来。

张小榛:但是,你真觉得“在地性”这么重要吗?就是说,我在中国内地范围内,也是可以从北京到上海、到深圳、到杭州,我从来不觉得我是某一个地方的诗人。虽然我写的诗或多或少跟内地有关系——当然也有少部分不是——但是它可能并不是具体地跟中国内地某一个地方有关系,甚至不是跟“中国内地”这么一个地域概念有关系,它可能完全是别的什么东西。

我个人实际上是一个地域认同很弱的人,全球公民。所以对我来说,香港这种“在地性”写作,除了有明确的一些事件或者身份指涉之外的,有些作品我理解有一定的困难。当然我这么说可能有点直,不是说我在理解能力上有困难,而是说我可能能共情他们那种强烈的“我就要写香港”,但是对我来说,共情“我写了七年香港,所以我就是香港诗人了”这种身份认同是有困难的。我觉得我是完全不一样的人,我出生在沈阳,但是并不觉得我是个“沈阳诗人”;之前我住过深圳,跟香港对望了一年,但我也没有认为我是个“深圳诗人”;现在我常住杭州,房子也买在这边了,也不经常会觉得自己是一个“杭州诗人”;虽然我有一部分的诗写杭州,大部分的诗还是不会具体地写某一个地方。

你会觉得说,因为你在香港、写了香港,所以香港这个地域就会变成了诗人身份认同,这个很重要吗?

李盲:这其实涉及两个问题,第一个问题是身份的问题,关于“identity”的问题。身份对于我的写作当然不重要,但是我也会好奇别人是怎么看的,所以我才会去问人家,看看人家怎么想。

回到你提到的另一个更有意思的问题:在地性很重要吗?对我来说,在地性非常重要。它重要是因为,大家可以听出来,我的普通话其实不好,我所有的诗歌都是用粤语写的,所以在地性就显得非常重要。而最近,在诗歌写作中,我也会大量地探讨本地的传说,书写一些独属于南方或者粤语地区的风光和事物。故而在地性还重要在,通过这些本土的语言、风物给我带来很多亲切的感受,这种感受很难通过普通话的语调或者诗学去表达的。

所以我并不是特别在意我是“香港诗人”还是“内地诗人”这么一个身份认同的问题,我更在意的其实是这些描述背后所隐含的一个写作者如何将自身写作与他所处的地方进行勾连的问题。

孙嘉玥:我觉得“在地性”是我来到香港以后才学习到的一个东西。以我在高中的阅读经验,我没有很关注一个诗人他到底是哪里人,或者他写的诗是关于哪里。我感受最多的,可能是明确知道于坚是一个昆明人,他真的写了很多关于昆明的东西;但我真的没有去了解西川或别的诗人是哪里人。

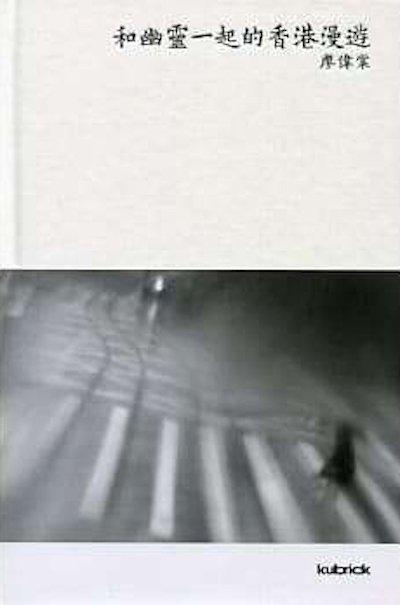

对,之前确实没有很关注一个诗人植根于哪个地方、他所植根的地方如何影响他的写作脉络,这些问题都是我来到香港以后才学到的。因为阅读香港诗歌映入眼帘的就是大量的地名,以及大量的香港的事件和经验。我也跟小榛姐一样,一开始在阅读他们的时候觉得是很有阅读难度的。比方说我去阅读廖伟棠关于粤曲、粤剧的一些诗,又或者他关于香港不同地名的书写;像他有一本书叫《和幽灵一起的香港漫游》,就特别喜欢写地名。沿着这条传统一直往上走,我们最后会发现走到了梁秉钧(也斯)那里。

阅读这些诗的过程,其实就是我在把自己纳入到香港文脉当中去的一个过程。这个是香港目前堆积的文化传统造成的一个结果,也就意味着当我对香港诗歌感兴趣的那一刻起,我就已经加入到了这个脉络当中去了,因为我只有在这个脉络当中,我才能够理解他们在写什么。而在进入这个脉络之后,我也会在这个脉络当中去再生产脉络中包含的东西。这也许就是香港或者香港诗歌作为一条文化传统,它会自然引导下一代青年诗人的写作。

而我跟“local”不一样的是,我不是本地人,并且也没有必要做一个本地人,这一点跟真的香港本土诗人还会有差别,因为我有选择身份的权利。或者说对我来说,我是可以把在地写作纳入到我的写作工具箱之一、是我的“culturalrepertoire”之一,它在我的工具箱当中,而不是工具箱本身。我不只有这一种写作方法,我本身也接触过别的写作方法,我也有着别的身份。所以,在地性写作是我习得的一个写作手法,也是我习得以后觉得很好用、很趁手的一个工具,甚至我会带着这个工具回头去检索我过往的经历,比如说我在上海的生活……会有比较明确的上海印记,也会借此反思我的“上海人”身份。我只在上海和香港待过,所以我暂时也没有尝试过别的写作手法。

刚才李盲让我谈谈关于“local”这个概念。其实今早当我知道匡哲有事不能来参加今晚的讨论时,我就草拟了一个题目叫“local,trans-local,andlocalism”。我比较想谈的反而是“trans-local”这个概念,就是“跨–在地”。我们在进行一些对话时,比如说这一次这种跨地域对话,更像是不同的“locals”之间在对话。

比如说我现在在云南做田野,作为一个拥有很多上海、香港经验的人,我每到一处“local”之后,都会用同样的一个比较微观(“microscope”)的视角去观察,这是我在香港写诗时学到的。用一个比较在地、比较微观的视角去看到我在每一个地方的经验,在这种在地的体验中去建立对话。这些对话是基层的,而不是以意识形态为主的,也不是一个以宏大叙事的视角或者以身份认同的观念为主导的对话。可能我所学习到的是梁秉钧那种日常生活的“平视”视角,就像我看一座山时,我并不是看它的全貌,也不是像一架飞机那样俯视它,而是坐在这座山里,写我在山里的经验;然后我进了另一座山,也写在那座山里面的经验,与它是平起平坐地对话,而不是以这座山作为身份与另一座山对话。就是,我觉得在香港的写作经验给我的一个比较重要的资源,就是如何以一个“跨-在地”的方式写作。

陈陈相因:我觉得不单单只有一个什么“在地”,还可能是你也不一定会有乡愁。

孙嘉玥:可愁了,我跟你说。我现在在云南保山,就是云南西部的一个州级市。它这里只有一家江南菜,而且这家江南菜的主打菜叫做麻辣小龙虾!我要“报警”了!

陈陈相因:对了,嘉玥提到过“香港田园诗”,这里的“田园”到底指的是什么呀?

孙嘉玥:我想到了两本书,一本叫《行山》,另一本叫《南岛草木疏》,作者(陈锦伟)是个南丫岛人。对了,我住在香港的时候,也是住在南丫岛上,就是一个很偏远的岛,远离香港的繁华市区,每天要乘半个小时的船才能够到香港岛。陈锦伟也住在南丫岛上,是岛上社群当中还比较重要的一个人,好像岛上唯一一间书店兼咖啡店就是他开的,他每周也会组织那种到海边去捡垃圾的活动。《行山》和《南岛草木疏》这两本书都是写在香港爬山,就是与“亲近自然”有关的诗。

张小榛:其实香港的山真的蛮多的,我在深圳的时候,动不动就会去爬山,在山上一不小心就可能走到香港的地界里去。那里的山特别野,属于那种,就是你会感觉南方不应该有那么高的山,山上可能就是一条登山道,甚至有些地方是土路,也没有什么配套的设施,比如小卖店什么的,都没有的。深圳的一些懂得徒步的人,知道一些路线,甚至可以迈迈腿就进出香港——当然,现在山上也是有香港的边界线的,但是你确实能在山里走到香港附近。之前还跟在深圳做红树林保护区的人聊过,他说香港的红树林保护比深圳做得好太多了。

我觉得香港能出现“田园诗”这个概念可能稍微有点不对,但是你要管它叫“山水诗”是一点没错的,它的山确实还是蛮壮观的,因为你从深圳这头往香港看,首先看到的不是香港的城市,而是能看到一堆山。然后,那堆山里其实藏着很多类似于但又不能叫“村庄”的市镇,就是那种像郊区集镇一样的规模、像是逢年过节都会有人抢包山的那样的一些居民点,我不知道香港本土管它叫什么,但确实有很多这样的城市化程度还不是特别高的地方。

李盲:还是叫“村”吧——之前我也住在香港的“村里”,一个叫上禾輋村的地方,就在山脚,有点山居生活的感觉。就像小榛所说,香港地方虽小,但是它的郊野面积非常大,其中有不少郊野公园,也有不少的本地农场,很多艺术家在本地农场进行关于本地农业、村民社群建设等实验。比如前些时候,香港艺术家劳丽丽在深圳飞地书店做过一个关于本地农业、农作物和植物的艺术展(《光明卻沒有背離黑暗》)。其实香港本土的自然书写还是很强大的,这得益于香港学术界和艺术界对环境保护、环境人文等议题保持非常密切的关系。

孙嘉玥:这其实也是“在地书写”的一部分,只是将“在地书写”的城市观察转换到山野那边。

李盲:但是,这些地方其实蛮贵的。比如嘉玥住的南丫岛其实也不便宜,香港的这些小小的山村,其实不是那种跟发达资本主义大都会完完全全割裂的乡村,在那里的生活成本其实还是很高的,没有那么田园牧歌。甚至本地农场出产的蔬菜,比超市里内地南下的蔬菜要贵很多很多。

孙嘉玥:所以,在香港,不会存在内地这种城市写作与乡村写作的对立和区别。在香港,哪怕他写山水的,哪怕他写那种居住在村屋里面的经验,其实和写城市一样,都是从一个“localist”的脉络下去写,他也不会把城市跟乡村视作是一对二分的东西。