洛尔迦 在语言中,找到灵魂永生之路

1936年的8月,格拉纳达的一个清晨,弗朗哥分子的子弹将诗人费德里科·加西亚·洛尔迦的生命终止在三十八岁。这是西班牙文学的至暗时刻,但那些刽子手不会明白,没有人能真正毁掉洛尔迦,也没有人能阻止他在其瑰丽的文学世界里获得永生。

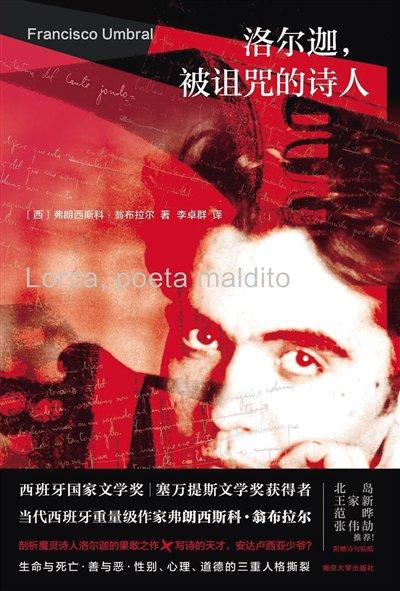

然而,在之后的漫长时间里,“关于洛尔迦的神话、谬论、谣言和闲话”,“有关诗人善变无常的‘陈词滥调’”,肆无忌惮地为洛尔迦雕刻出“那尊半身像——写诗的天才,安达卢西亚少爷”。其目的,就是把洛尔迦拉到日常世界的尘埃里,并以庸俗化的方式阻止人们进入其非凡的文学世界。三十二年后,弗朗西斯科·翁布拉尔的《洛尔迦,被诅咒的诗人》在马德里出版。当时弗朗哥还活着,审查制度也活着,以至于真正意义上的《洛尔迦全集》都无法出版;又过了四十三年,在新版《洛尔迦,被诅咒的诗人》的序言里,伊恩·吉布森对此书给予了很高的评价,尤其是盛赞作者当时写作此书的勇气,并认为他圆满完成了自己的使命——打破人们为洛尔迦雕刻的那尊不真实的半身像。

“被诅咒的诗人是叛逆艺术的极端情况”

翁布拉尔志在推翻人们以往对洛尔迦形象诸多不实的塑造。为此他在开篇中就直言,将洛尔迦定义为“被诅咒的诗人”,人们是会震惊的。因为“在西班牙文学中,在西班牙诗歌中,没有被诅咒的诗人。”尤其是“人们对洛尔迦的生平不断累加起来的信息和关于他的种种说法,与19世纪以来对‘被诅咒的诗人’的认识并不相符。”

他坦率地指出文学史中通常忽略的尴尬事实,在十九世纪前,欧洲的文学家、艺术家“始终是社会无关紧要的装饰性群体”,而在社会革命和工业革命爆发的十九世纪,这个群体也是处于社会边缘的,毫无身份地位可言。这个群体里有一部分人出于实用主义的需要而选择顺从,以期成为“资产阶级社会支付他们的费用”的“天选之子”;而另一部分人则“决心不再为一个必定会死的雇主服务,而是创作反对社会或者支持社会边缘的艺术”。

他认为“反对”和“边缘”催生了两条不同的路线。“反对”是为社会边缘发声的,是倾向于无政府主义的;而“边缘”则属于“被诅咒的诗人”。如果说前者代表了“纯粹的政治活塞离心力”,那么后者则代表了一种向心力,“与无政府主义者不同,他们不会破坏或试图破坏社会,他们摧毁的是自己。无政府主义把恶视为一种净化,而被诅咒的诗人则是为了恶而恶——这是被诅咒者或明确表达或隐晦传递的神秘论。”随后,他概括了“被诅咒的诗人”的创作本质:“被诅咒的诗人最终成为一个流离失所的人,一个没有明确社会阶层归属的人,一个饱受自我毁灭情结摧残的人,并将这种自我毁灭倾向转化为自己的艺术作品。”

在他看来,其实人们完全没能理解洛尔迦,尤其是没有理解在他那善于交际的表象之下所隐藏的导致其根本无法与社会融合的悲剧性秘密,也没有理解“从根本上说,洛尔迦是一个热衷于反抗的人,骨子里没有一点那个弹着钢琴、听着吉他、反复无常的安达卢西亚少爷的秉性。”他很清楚,真实的洛尔迦,并不在日常生活里,而只能是隐匿在其作品深处。因此,面对这位西班牙文学史上绝无仅有的被诅咒的诗人、叛逆艺术的极端情况的孤例,他别无选择,“我只谈论作品,因为具有启示性的作品必然会揭示出作者其人和他的生活。”

“有黑暗之声的一切里都有魔灵”

在翁布拉尔看来,理解洛尔迦精神理念的关键是“魔灵”。他认为洛尔迦的诗歌里充满了黑暗之声。而洛尔迦自己对这黑暗之声的解释是:“它正是玄妙所在,植根于我们都熟稔却也都忽略了的土地中,但正是在这里我们触及了艺术的本质。”按曼努埃尔·托雷斯的说法,“有黑暗之声的一切里都有魔灵。”洛尔迦在其著名演讲《魔灵的理论与游戏》中阐释了魔灵附身的学说,其中既有虚构的巴洛克式地域影响论,也有与死亡本身相关的危险游戏性。

“每个人,在攀爬通向他的完美高塔的每一级阶梯时,都是以和魔灵的搏斗为代价的。他不是和天使搏斗,也不是与他的缪斯搏斗。”在翁布拉尔的理解中,这种所谓与魔灵搏斗,其实就是洛尔迦与自我的搏斗,因为他已被魔灵附身,“那个天才般的才华横溢的加西亚·洛尔迦恰恰生活在另一个‘自我’中,他想要生活在那里,也确实是这样做的。当洛尔迦为寻找自己的存在而喝得大醉时——如安德烈·纪德所说,‘我宁愿陶醉于我自己的清醒’——他写出了比以往任何时候都更为出色的作品,我们也在他身上找到了那个真正被诅咒的洛尔迦。”

事实上,洛尔迦想要表达的远不只是自己与神秘、无法控制的事物,以及或高于或低于道德概念的邪恶的共鸣,更重要的还是,他认为魔灵必须在“最隐秘的内心深处”被唤醒,而这正是真正意义上的创作的根源动力。对此翁布拉尔有准确的判断,“对本能的过度激发总是伴随着人格的分裂,因为当非理性出现时,理性并没有消失,它只是呈现在另一个视角中,疏远地观望着,注视着另一个自我。站在客观的天空之上,目睹着内心最主观的混乱,也许会产生相反的情况:被控制和运用的个人主观性被普遍存在于所有人类和所有生物中的客观本质、直接本能所取代。”

可是,当翁布拉尔笃定地认为,洛尔迦在危险的向内寻求中为那充满焦虑、暗示性、迷人的、令人陶醉的双重性带来的狂喜而自愿失去理性,并称这位真正被诅咒的天才诗人是个挑衅魔灵又被魔灵所挑衅的人,终将生活在几乎持续不断的艺术和人性的分裂中时,很遗憾,他并没能完全理解洛尔迦的真实动机还有与分裂无关的一面。在写作中,洛尔迦所真正希望的,是可以随时像魔灵那样附身于万物,让自我化为无名无形并无所不在的存在。

对于这种状态,与洛尔迦过从甚密的豪尔赫·纪廉说得非常透彻:“因为费德里科将我们与创造联系在一起,与那些维系着富饶力量的深处联系在一起。……作为创造的产物,他完全沉浸在创造之中,是创造的交汇点,参与到深层次的创造力量中。……洛尔迦的诗歌将我们带入最隐秘的要素,那是他在夜晚的灵感中所感知到的东西(用他的话说就是‘魔灵’)。”

“歌唱的是不了解的东西”

翁布拉尔是个善于发现的人。无论是亵渎神明,还是祷告的力量,在洛尔迦那里其实都是短暂的,翁布拉尔清楚地看出,在经历过那动人的对良善的最后一次呼唤之后,“他的王国属于另一个世界,邪恶的世界。”为此,他认为洛尔迦非常乐于选择跟那些恶诗人在一起,而且洛尔迦“并非人们通常所认为的善变无常之人,相反,他是一个反复又固执的人和诗人,总是专注并痴迷于相同的主题:性与死亡。”翁布拉尔甚至觉得自己的这部书也可以叫作《加西亚·洛尔迦的性与死亡》。

翁布拉尔用了一章篇幅探讨洛尔迦的三重撕裂:性别的撕裂、心理的撕裂和道德的撕裂。在强调洛尔迦心中“始终会保留一种天然的道德感,因为良善永远不会从他的意识中消失,即使它只是作为邪恶的对立面而存在”之后,他认为,这三重撕裂状态造成的人格分裂是有着多重破坏性的,“荒谬的是,也正是这种人格的分裂将洛尔迦人格化、具体化。”但是,他可能没有意识到,就算这种分裂是事实存在的,却并不意味着在洛尔迦那里是个终极问题,相反,洛尔迦很可能未必真想消除分裂状态,而是把这种状态作为想象与创作的动力之源,除了分裂导致精疲力竭的时刻,还有附身万物的那种纯然无我的状态。

从翁布拉尔那极富热情和感染力的行文中,能感觉到他对洛尔迦的深沉热爱。相信他在对洛尔迦作品的持续重读中始终都能感知到,在洛尔迦的笔下,语言在升起,而世界在沉落。洛尔迦化用一切,也瓦解一切,在他那不断升起的语言里,有他提取的万物的灵魂,他让它们不断凝聚为驱动其语言升起的不息之力。洛尔迦懂它们,有它们的本质密码,能让它们化于无形,融入其语言里,跟那些诗作一起升起,进入无限的宇宙,获得全新的生命形式。

要想读懂洛尔迦的诗,就得重新发现万物,理解他如何引领万物穿透死亡并创造性地重生。甚至,他的每次出色创作,都可以理解为对其自身而言的一次死而复生。他的诗,就是他复活的节日庆典,而他将以此摆脱肉身的羁缚,获得真正的自由,让他可以随时赴死,因为他的灵魂已在其语言中找到了永生之路。正如他在《告别》一诗中传达的:“我将告别/在十字路口。/为了进入/灵魂之路。//唤起记忆和从前/恶劣的时间/我将到达/自己白色的歌/那小小的果园/像星辰一样/在那里颤抖。”

□赵松