一代宗师林风眠 隐居南岸大佛段的8年

□姜孝德

林风眠(1900年~1991年),广东梅县人。20世纪杰出的画家、美术教育家、美术理论家,被誉为20世纪中国美术界精神领袖。曾任北平艺专、杭州艺专、国立艺专教授兼校长。1938年辞去校长职务并离开国立艺专。抗战期间,隐居重庆南岸大佛段。1944年回国立艺专(江北磐溪)任教。

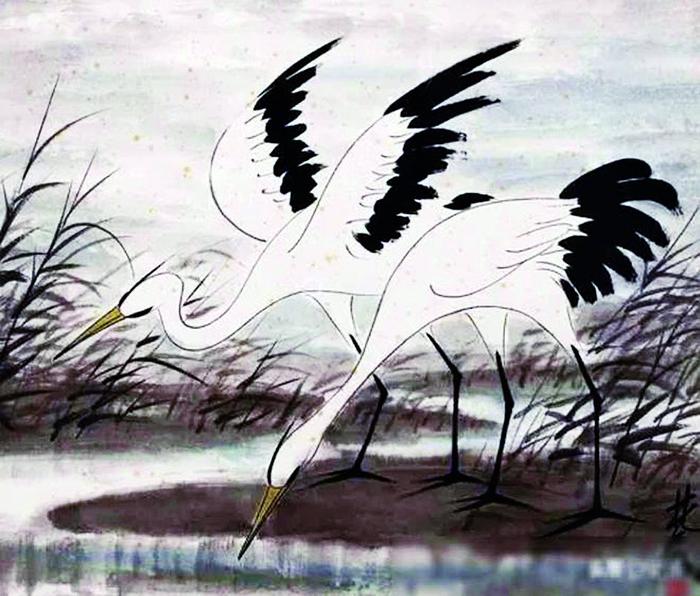

林风眠的画作融中西文化传统于一炉,被誉为一代宗师。他的学生朱德群、赵无极、吴冠中、刘开渠、赵春翔、李苦禅、李可染等都堪称大师。

林风眠在大佛段成了历史盲点

林风眠在大佛段成了历史的盲点,一些研究者,把大佛段定在重庆南郊——南岸在南,大佛段不在重庆城之南呀;有的把大佛段放在了嘉陵江边;有的说他住在茅草屋里……

1938年,在湖南沅陵,因北平艺专与杭州艺专合并为国立艺专之后反复闹矛盾,有作家直接写为“倒林风波”,林风眠不得不辞去校长职务,回到上海租界。原本想与妻子女儿隐居于此,卖画为生,岂料碰到了大汉奸诸民谊。他怕诸民谊强迫自己当汉奸,于是第二天便离开了上海。

1939年初,林风眠到达重庆,经陈布雷介绍,他到政治部三厅任设计委员会委员。这是一个较清闲的差事,任务就是配合形势做一些宣传工作。1943年,政治部设计委员会撤销,他又由陈立夫介绍到国民党中宣部艺术处任宣传委员,该处主要从事电影及戏剧的创作。在重庆,他目睹了同胞被日机轰炸的惨状,因而,他画了十多幅以控诉日本侵略者暴行为主题的抗日宣传画,可惜这些作品均未被战时宣传部门采用。

工作之余,他把主要精力用来进行绘画探索。在重庆林风眠画了多少画很难统计,抗战胜利离开重庆时,他舍去了所有的日常用品,只扛了一捆画走。

据林风眠的学生赵春翔介绍,林风眠到重庆之初,在市中心一幢楼的三楼上住过。另外,李可染之子李小可回忆,林风眠曾在金岗坡住过。李小可回忆说:“1940年,林风眠先生住在重庆金刚坡的一间破旧房子中画画,条件极为简陋。父亲经常会带点便饭去看望老师,每次去都看到林风眠先生在画画,从未间断,每日都画几十张。画完的画,堆在身后,直摞到屋顶。父亲常对我说,人们往往只看到林风眠先生一气呵成的惊人之作,却不知他背后付出的代价。”因此,在南岸大佛段居住,只能是第三个地点,他住的那间仓库,应该是军政部兵工署第三十工厂的仓库。朱朴的《林风眠合集(5)年谱》一文甚至指出了那间房子的门牌号:大佛段后街68号。抗战胜利后,三十厂撤销,一切关于它的记忆都慢慢消失在历史的长河中。

八十年后的2022年,林风眠的一个粉丝深入大佛段,挨家逐户地打听林风眠当年的住处,结果当然是无功而返。尽管如此,所有热爱林风眠的人终究不可能无动于衷,至少也是心底一热,八十年了,还有人记得他,真不错!

挑水做饭洗衣,将自己还原成普通人

林风眠在大佛段居住时,自己挑水、做饭、洗衣,把自己还原成了一个普通人,享受宁静的同时也忍受着寂寞。这样的寂寞,对他的创作绝对是有好处的。尽管这里偏僻极了,但不时还是有人来看他。学生李可染、谭雪生等人来过,当局的一些官员也来过。国民党中央委员刘建群爱好书画,曾专程前往拜访,见他的住所如此陋室,不禁感慨道:“住在这种地方,不是白痴,就是得道高人。您看来是得道了。”林风眠听罢,只是微微一笑!后来,他对别人讲:“在北京和杭州当了十几年校长,住洋房、乘私人轿车,身上一点人气几乎耗光了。你必须真正生活着,才能体验今天中国几万万人的生活,身上才有真正人味。首先是‘人’,彻底‘人’化了,作品才有真正的生命活力。”这一时期,他以长江、渔船、船夫,以及住处周围的穷人为原型,画了不少画,这些画都饱含着他的情感。

画、画、画……林风眠一有空就画,虽然不能说绘画是他的生命,但可以说绘画是他生命中一个非常重要的内容。为了保证每天都能画,他用便宜的颜料、买便宜的纸,用得最多的就是四川宣纸。为了节约钱,他画素描的木炭条都是自己找柳枝烧制的。一边是缺钱,一边是没有时间讲究,据说他外出的穿着都有几分邋遢。1942年3月21日,徐悲鸿个展在重庆的中央图书馆举办,展览外车水马龙,盛况空前。林风眠受邀参加,学生吴冠中看到老师在展厅看画,高兴得很,随即便跟随老师看画,他以为老师会说点什么,可老师什么也没说,整个看画的过程,除了与徐悲鸿有礼节性的握手之外,没有一个人和他打招呼,真的有几分落寞。看展中,吴冠中发现先生的袖口都有些破烂了。

艰难时期,首要任务是活着。当代学者发现一封信,证明林风眠曾为商家设计过商标。信是写在“中央出版事业管理委员会用笺”上的,是林风眠写给林天骥的,后者是重庆中国毛纺织厂的总工程师。其实,这就是一封催润笔费的信。林天骥回信林风眠说“兄代中国毛纺织厂所绘之三羊商标精美绝伦”,说明设计是很成功的。林风眠与林天骥的这一组信件,对于研究林风眠在重庆的生活有较为重要的作用。

这篇文章透露了林风眠的另一个地址:大佛段六十一号附八号,不是前面说的68号,可能是他在大佛段居住期间,曾换过房子。

尽管,他的重庆生活极少有记载,但经过无数人的努力,还是搜索到一些记录。他自己也曾回忆说:“我于1939年初由上海经海防、河内、昆明赴重庆,到重庆后,由陈布雷介绍任伪政府政治部设计委员会委员……”李可染是这样说的:“最初在周总理和郭沫若领导的政治部第三厅,下面有一个设计委员会,林风眠和老舍等都是设计委员之一。每月有二百元的生活补助。后来第三厅取消了,这二百元也没有了,所以林先生的生活很艰苦。”

今天,有人设想,林风眠在大佛段的住房是国立艺专毕业的赵蕴修替他联系的。当时,赵蕴修在弹子石警官学校教美术,他有这个条件。不过,这种说法正确与否,还是需要证据。

潘天寿登门邀请,他重回艺专当教授

1944年,国立艺专新上任的校长潘天寿、教务主任谢海燕登门拜访林风眠,让他大喜过望。没想到如此年月,如此偏僻之地,竟能见到国立艺专的同事。然而,当对方说明来意之后,他沉默了。对方是来请他回艺专当教授的,这时的国立艺专已搬迁到江北磐溪了。那个让他又爱又痛的艺专,答应难!拒绝也难!潘天寿是吃了秤砣铁了心,不答应就不走。潘天寿和谢海燕在他家里耗了两天。最终,潘天寿的真诚感动了他,他答应了。到了该去上课的那天,潘天寿怕他变卦,又让学校的老师关良、赵无极前往他家迎接。

从南岸大佛段到江北磐溪,要横过长江、嘉陵江,还要走二三十里路,但他去了艺专也没有搬家,仍然往来于两地之间。好在艺专的教授不需要天天上班,否则,那就太艰难了。

潘天寿担任校长后实行画室制,林风眠也建立了他的画室。一些喜欢他的学生进入了林风眠画室学习,其中有几个优秀学生,如苏天赐、徐坚白、席德进等。林风眠当老师很特别、也很宽松,这一切都缘于他希望培养学生的创造能力。他对学生说:“画不出来,就不画嘛,去玩玩。”或是:“画不出来就乱画吧。”从美术教育的角度说,苏天赐、徐坚白、席德进就是他这一时期的“代表作”。七十多年过去后,我们回头再看,却发现更重要的“代表作”是赵无极。磐溪时期的赵无极,是林风眠画室的助教,他一边辅导学生,一边继续跟林风眠学画,他后来能成为世界级美术大师,与这一段时间的学习是分不开的。

离开重庆近八十年,但仍有人怀念他

重回艺专的林风眠,真是回到了“人”的位置上,除了学校的同事、学生,几乎没有人去打扰他。在重庆的8年,他除参加了两次画展,绝少参加其他社会活动。这也好,让他有时间好好画画。

1945年8月15日,抗战胜利了,重庆到处充满了喜悦的气氛。然而,此时东归人流如潮,要想买一张从重庆到武汉的船票,或是飞往上海的机票,那真是堪比登天。艺专决定缓一些日子再搬,这一缓就是一年。1946年暑假后,学生分批、分方向赶往未来国立艺专所在的城市杭州。此时的林风眠,扔掉了所有的生活用品,扛着一卷画告别了大佛段,踏上了返回杭州的路。

林风眠离开重庆已近八十年了,但仍有人怀念他。2022年,他的一位粉丝走进大佛段,寻找大师当年的住房。能不能找到并不重要,重要的是这种寻找所表现出来的怀念感动了许多人。这位粉丝说:“多少年过去了,我们还念着大佛段。现在大佛段后巷已被夷为平地,高楼耸起,我们不奢望将仓库遗址改造成林风眠纪念馆,但如果有心人手下留情,保存一截残壁断垣,嵌块牌子,上面写上‘画家林风眠曾居此处’,亦可慰藉。”

我深以为然。但愿不久,真有一块牌子镶嵌在大佛段的某段残墙之上,告慰所有热爱林风眠的人。

(作者系重庆市作协会员照片选自互联网)