细听“风萧萧兮易水寒”

李乔

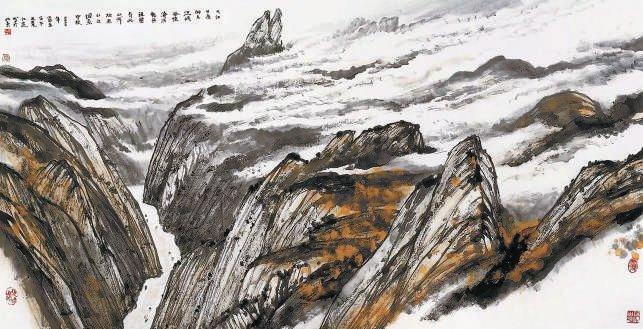

大江日夜向东流张仁芝

峡江征帆张仁芝

荆轲刺秦王之前,燕太子丹与众宾客为他送行,荆轲歌于易水之上,这是人们熟知的一个历史片段。但“习焉”容易“不察”,当中还有些问题需要斟酌和讨论,先引《史记·刺客列传》来看:

太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。至易水之上,既祖,取道。高渐离击筑,荆轲和而歌,为变徵之声,士皆垂泪涕泣。又前而为歌曰:“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还。”复为羽声忼慨,士皆瞋目,发尽上指冠。于是荆轲遂就车而去,终已不顾。

这段文字,有两处记荆轲唱歌:一是“高渐离击筑,荆轲和而歌”,一是荆轲“又前而为歌”。荆轲第一次唱的歌,歌词是什么?司马迁没有写明;荆轲第二次唱的歌,歌词是“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”。送行者对荆轲前后两次唱的歌,有明显不同的反应,一为垂泪涕泣,一为瞋目发指。于是,这里就生出一个疑问:荆轲究竟唱了一首歌还是两首歌?若从司马迁的行文上看,我觉得两种可能都存在。但细一酌之,还是觉得荆轲只唱了一首歌。实际的情形大致是这样的:同一首歌,荆轲前后唱了两次,但两次用的调式不同,一是变徵之声,一是羽声。

遥想当年易水送别的场面,真是既悲且壮,悲壮至极。易水别离之歌,成了千古绝唱。引发送行者之悲壮情绪的,首先是歌词的感染力,“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”无疑是极悲壮的。但光靠这句歌词,未必会产生那样的场面,还有另一个极重要的因素——曲调。曲调包括旋律和调式,《易水歌》的旋律是怎样的,如今已不可考;但其调式,司马迁写得很明白:先为变徵之声,后为羽声。不同的调式,能够产生不同的音乐色彩和效果——送行者先是垂泪涕泣,后又瞋目发指,就是荆轲唱歌时先用变徵之声,后用羽声造成的。

为何送行者听了变徵之声会垂泪涕泣?原来,变徵调式是一种极易表现凄凉情绪的调式,以它为调式的旋律多凄清、悲怆、宛转,引人伤怀,催人泪下。不妨举《儒林外史》里的一个情节来做参照。此书第五十五回写道,有隐逸之风的裁缝荆元擅鼓琴,与闲散人于老者是老朋友,一日,荆元应于老者之邀去弹琴:

荆元自己抱了琴来到园里,于老者已焚下一炉好香在那里等候……于老者替荆元把琴安放在石凳上。荆元席地坐下,于老者也坐在旁边。荆元慢慢地和了弦,弹起来,铿铿锵锵,声振林木,那些鸟雀闻之,都栖息枝间窃听。弹了一会,忽作变徵之音,凄清宛转。于老者听到深微之处,不觉凄然泪下。

本来,荆元弹的是铿锵有力的调式,忽然变作凄清宛转的变徵调式,使于老者的情绪发生变化,随之落下泪来。与《史记·刺客列传》的记载相比较,一个是“为变徵之声,士皆垂泪涕泣”,一个是“忽作变徵之音……不觉凄然泪下”,两书所记是相同的,听者在听到变徵之声后伤怀落泪。可见这种变徵调式在表现凄凉的情绪时,确有强烈的表现力。要知道,为荆轲送行的人,是刚烈的燕赵慷慨悲歌之士,是谋划武力刺秦的军事干部呀!这些人的性格都是刚性而非柔性的,是动辄就“瞋目”“发尽上指冠”的,连他们也被感动得落泪,可见荆轲的变徵之声多么凄清,多么悲怆。

荆轲刺秦失败后,高渐离隐姓埋名,为人庸保。当主人得知他是高渐离后,请他当众击筑,《史记·刺客列传》记载了当时的情景:高渐离“击筑而歌,客无不流涕而去者”。《史记》没有记载高渐离唱的歌是什么调式,但从效果上来看,听者皆“流涕而去”,他用的很可能也是变徵之声。送别荆轲时,高渐离奏的是变徵之声,此刻又老调重弹,他的心情该是多么沉重啊!

羽调式与变徵调式完全不同,它所表现出的情绪常常是激越壮烈的,因而能引人血脉贲张,热血上涌,以致瞋目发指。《史记》所记的荆轲“为羽声忼慨”,导致送行者双目圆睁、头发倒竖,就说明了这一点。

从荆轲的先为变徵之声,后为羽声,到《儒林外史》里荆元的先奏铿锵之音,忽作变徵之音,可以发现在中国古典音乐中,悲声与壮声总是彼此联系,甚至是相互纠缠在一起的,正如“悲壮”二字组成一个词那样。实际上,这反映了人情绪的一种变化:慷慨激昂会很快演化为垂泪涕泣,而垂泪涕泣又会迅即振作为慷慨激昂。前者,如《儒林外史》中于老者始而谛听铿锵之音,继而凄然泪下;后者,如为荆轲送行者始而垂泪涕泣,继而瞋目,发上指冠。

这种人的情绪和音乐中悲与壮相结合的例子,还可以举出两个。

一是《史记·高祖本纪》记汉高祖刘邦唱《大风歌》时的情景:

酒酣,高祖击筑,自为歌诗曰:“大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡,安得猛士兮守四方。”令儿皆和习之。高祖乃起舞,慷慨伤怀,泣数行下。谓沛父兄曰:“游子悲故乡。吾虽都关中,万岁后吾魂魄犹乐思沛……”

与荆轲不同,刘邦不用旁人伴奏,亲自击筑,边击边唱。《大风歌》用的是什么调式,司马迁没有写,但从慷慨激昂的歌词来看,也许是羽声吧。唱完《大风歌》,刘邦又起身跳舞,于慷慨中伤怀起来,“泣数行下”,并对沛县父老谈起自己作为游子的“悲故乡”之情。既“泣”且“悲”,如果刘邦此时再击筑而歌,当用变徵之声吧。虽然刘邦有占据关中称帝之威壮,但又有游子离乡背井之悲戚,悲、壮俱生,所以“慷慨伤怀”,既唱“大风”、唱“威加”、唱“猛士”,又对父兄流着泪说,希望死后能魂归故里。

二是《三国演义》第四十八回写曹操饮宴长江、横槊赋诗的情景:

时操已醉……横槊谓诸将曰:“我持此槊,破黄巾、擒吕布、灭袁术、收袁绍,深入塞北,直抵辽东,纵横天下,颇不负大丈夫之志也。今对此景,甚有慷慨。吾当作歌,汝等和之。”歌曰:“对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多。慨当以慷,忧思难忘。何以解忧?唯有杜康……明明如月,何时可辍?忧从中来,不可断绝……”

这首《短歌行》,众所周知,不全引了。曹操横槊赋诗时的心态和情感,与刘邦唱《大风歌》时几乎是一样的,也是既慷慨激昂又伤感悲戚,也是慷慨中伴以伤怀,悲、壮俱生。曹操夸耀起自己破黄巾以来的功业,真是豪情万丈;自己的大丈夫之志,亦坦露无疑。这与《大风歌》所唱的“威加海内”是何其相似!而他在歌中三次唱到“忧”字,又与刘邦的“慷慨伤怀,泣数行下”几无二致。清人毛宗岗注意到曹操慷慨激昂背后的忧伤,在评点这首《短歌行》时说:“‘慨当以慷,忧思难忘’,忽着一个‘忧’字。‘何以解忧,唯有杜康’,又着一个‘忧’字……‘忧从中来,不可断绝’,又一个‘忧’字。篇中忽着无数‘忧’字,盖乐极生悲。”毛宗岗说的乐极生悲,实际上也是由慷慨激昂而生悲、由壮而转悲。曹操唱的,是一首悲壮的歌。

荆轲、荆元、刘邦、曹操这四个人的歌声,仿佛让我聆听到千百年前中国古典音乐和诗歌深处的精微之音。