纪录片单元评审阿塔纳斯·乔治耶夫:剪辑师是一块橡皮擦

阿塔纳斯·乔治耶夫(AtanasGeorgiev)以剪辑师的身份进入电影行业。在20多年的职业生涯中,他不断地努力探索电影世界,接触行业内各个环节,尝试过导演、制片、声音设计师等不同角色。

他认为检验一部影片的好坏,不单单体现在观影时的精彩,观众在观影后对其记忆的长短及其后期发酵的程度,将更有说服力地展现影片的价值。

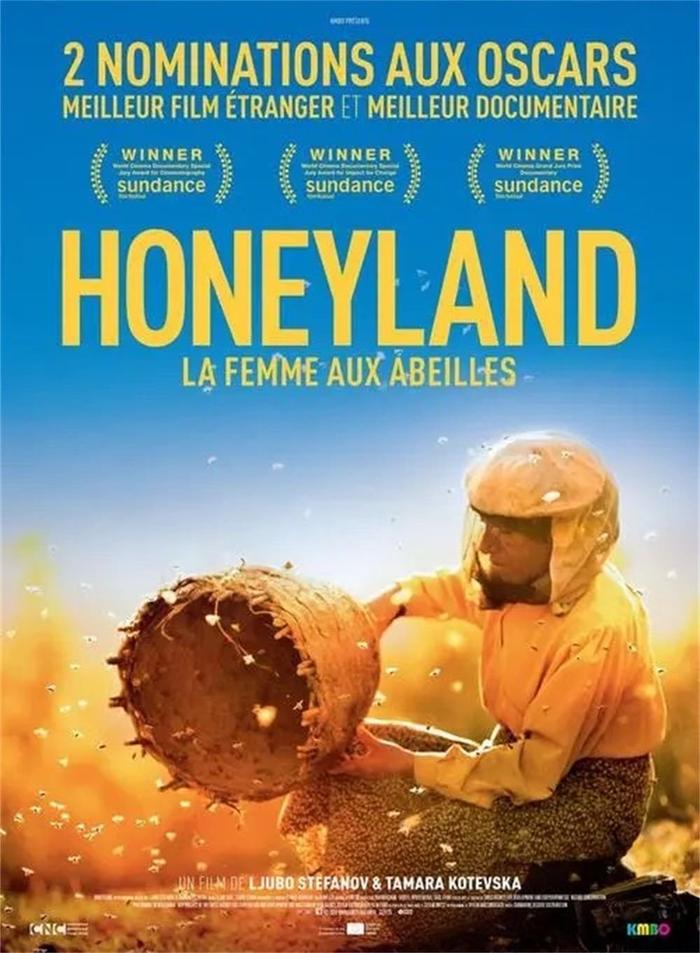

他是那部著名纪录片《蜂蜜之地》(Honeyland,2019)的制片人兼剪辑师。《蜂蜜之地》在全球范围内获得了70多个奖项,是第一部在圣丹斯电影节同时赢得三个主要奖项的影片,同时也是奥斯卡历史上第一部被同时提名最佳纪录长片和最佳国际影片的电影。

他也是美国电影艺术与科学学院(AMPAS)和欧洲电影奖(EFA)成员。莫斯科国际电影节、卡罗维发利国际电影节和马其顿创意纪录片电影节评委会成员。奥赫里德电影学院(FIOFA)特聘教授。

阿塔纳斯·乔治耶夫此次担任2023年第25届上海国际电影节金爵奖纪录片单元评委会委员。6月12日,澎湃新闻专访了阿塔纳斯·乔治耶夫,围绕着纪录片剪辑、制片和在纪录片后期制作中环节遇到的各种问题展开对话。

【对话】

澎湃新闻:你一直以来评选纪录片的标准是什么?此前有没有特别喜欢的中国纪录片作品?

阿塔纳斯·乔治耶夫:首先,看这部纪录片传达的信息是什么;其次,它以一种什么样的审美方式来传达信息;第三,是影片中情感的发挥,它是如何把整个人物的个性在情感中发挥出来;最后,还要看它对社会造成的影响,不仅仅是一个小范围,是能够对整体社会有影响的一个可能性。

有一部入围奥斯卡的中国短片《月亮与四百万英镑》(Happinessis4millionpounds),那一次我作为奥斯卡评委委员为它投了票。我也很喜欢范立欣导演的《归途列车》。还有一部我不记得名字了,也是前两年参赛奥斯卡的影片,是一位住在美国的中国导演拍摄的,影片主要展示的是当代中国的文化经济发展,它用一种非常完美的、让人印象深刻的方式展示出来。我不认为它是一部批判性的,我们从中学到了很多新的东西,能够观察到这部影片给社会带来的改变。

澎湃新闻:为什么会去做剪辑师?

阿塔纳斯·乔治耶夫:我是学剪辑出身的,我认为电影剪辑是一门非常严肃的艺术,剪辑艺术是电影综合素质的一个体现,更像是一门手工艺制作。在整部电影的拍摄过程中,剪辑师是第一个接触到整个创作的人,他有更能够发挥创造性的思想体现在影片里,剪辑工作是整部电影叙事的一个很重要的组成部分,毫无疑问,电影作品的诞生最终是从剪辑师手中完成出来的。

同样一部电影的全部素材,一百个剪辑师会有一百个,甚至更多的故事线,所以这是一个非常具有创意性的工作,我对它充满热情。我内心里非常认同这是一个很高尚的职业,因为不是每个人都有耐心坐下来,花那么长的时间,一遍一遍地看素材来修改,它非常需要你的耐心和热忱。

我的另一个兴趣点是,剪辑师和视觉导演是相辅相成的,他们一定会紧密沟通,不光是素材本身,还要了解到导演个人的想法兼兴趣爱好,我也非常喜欢这个沟通的过程。

澎湃新闻:你偏爱哪一类题材的纪录片?

阿塔纳斯·乔治耶夫:作为专业剪辑师来讲,我并不会首先看题材。首先最重要的,是看和哪位导演合作。这一点可能比这个题材本身更加重要。我更看重导演想通过这部片子传达的信息是什么,他的审美以及传达方式,以及他选择这个题材的动力和目标。

澎湃新闻:从剪辑的角度,你认为纪录片导演在前期拍摄时最需要为后期做什么,或是能够留给后期最有效的部分是什么?

阿塔纳斯·乔治耶夫:开拍前,导演必须要有一个非常清晰的想法和愿景,他非常清楚自己要怎么拍,对整体故事有个非常清楚的一个走向,而不是边拍边想。

这里一定要说明,并不是说他们留给剪辑的素材越多越好,因为有时候材料给太多,可能越难处理。

导演应该意识到,让剪辑师在很早期就参与整个的拍摄过程中,尤其在剧本发展早期,这样剪辑师就可以尽早地参与一个对剧本的规划,导演才可以帮助剪辑师更快地找到那个重点。

尤其是一些片花拍出来之后,有经验的剪辑师马上能够认识到哪些是影片已经拥有的部分,哪些是缺失的部分。所以,一句话就是,让剪辑师越早进入越好。

澎湃新闻:但很多导演是比较强势自我的,如果在拍摄过程很早进入的话,出现争论怎么办?

阿塔纳斯·乔治耶夫:我个人很排斥争论,不喜欢发生这些。所以我说最重要的是,在前期就和导演沟通得非常完美,我能够充分了解他们的所思所想。剪辑并不是一台机器,剪辑师必须要理解很多的情感的表达,有综合把控、很多全局的架构,只有前提是一个很好的沟通机制,后期工作才能顺畅。

这有点像短期婚姻,大家之前要签一个婚前协议,了解彼此需求,只有相互理解的基础上才能更好地推进。我们应该是双向奔赴,如果不是这样,我也不会接受这样一个工作。

澎湃新闻:如果一部纪录片的主题风格是“诗意”,充满幽默感的素材就很难进入,可是幽默的素材往往令人难以舍弃,不同风格的素材如何更好地融合?它灵巧的“开关”是什么?

阿塔纳斯·乔治耶夫:其实幽默元素对于任何一个故事来说,都是一个很重要的元素,要找到这个平衡就是非常困难了。

可能找到5个剪辑,用5种不同的方法把这个元素插进去,但其中只有1个是最完美的。所以,好像马赛克的拼图一样,从上面往下看,它一定有个综合的考量,什么是最完美的“开关”,就是我们必须要从整个电影的布局来考虑,找到一个合适的切入点,尤其是要考虑这部影片想传达的目的是什么?

剪辑师的工作不是一支铅笔,而是一块橡皮,把很多不必要的素材抹除掉。这里一定要注意,并不是最好的素材放到影片里就一定是正确的,最好的素材一定是放进去以后,刚好是平衡的,后期一定是根据整体来把握的。

澎湃新闻:有些纪录片前期素材量很大,什么都拍了,后期也什么都表达了,但最后却没有表达到灵魂深处,对于这样的片子,你会有哪些建议?

阿塔纳斯·乔治耶夫:在我的大师班讲座里,我也经常会提到,对于纪录片制片来说,三件事是最重要的。第一,这部影片是关于什么的?第二,为什么要做这部影片?第三,怎么样做这部影片?这三点都需要特别清晰的答案。而且是要贯穿整个拍摄过程中,一直需要不断问自己的。

传达的高阶其实还是浓缩,你的关注点越集中,你的语句越简短,它的传达力量反而是最强的,对整体制作来说也是最有利的。

当然这不是嘴上说说那么容易的一件事,这三个答案可能是要花上一年,甚至更长的时间去想。

答案往往就像中国古老的谚语或者哲学思想,那一定是强而有力的东西,触及灵魂的东西,也是你要拼尽全力去做的东西。

澎湃新闻:《蜂蜜之地》的故事性和完整度,让我错以为它是一部剧情片,在一些看似日常不相干的镜头衔接之后,产生了不一样的戏剧效果,你觉得剪辑纪录片和剧情片之间的区别是什么?

阿塔纳斯·乔治耶夫:作品还是有天花板的。故事片要拍得像纪录片一样,纪录片要拍得有故事片的感觉,这是业界普遍认为的最高境界。所以我们会全力以赴想达到这样的一个效果。

其实对我们来说,相比剧情片,在纪录片拍摄上的确有很大的困难,剪辑点的位置也很难找,剧情片演员表演可以留出剪辑点,但拍摄的普通人则不会。包括机位,还有各种临场的变化一些不可控的东西,但我们依然可以创造出很多其它的方式来做镜头的切换,尽力地精确,对于我们来讲是很重要的。能够拍出剧情片的感觉,对所有纪录片人来说都是一个挑战。

澎湃新闻:除了故事线,人物的整体情感节奏应该是最难剪辑的,如何在后期把控?

阿塔纳斯·乔治耶夫:在感情线的表达上,对整部纪录片更是大师级的挑战。对纪录片来讲,可能功夫要大量花费在前期。

比如,在拍摄《蜂蜜之地》时,团队是花了很长的时间与当地的人生活在一起,并赢得他们的信任,在这种情况下拍摄出来的效果才最好,他们的情感表达更容易被捕捉到。之前也有人问我,里面的很多镜头是不是设计出来的?我很骄傲地说,“不是的,都是自然抓拍的,就是纯粹的纪录片的拍摄方式。”

在拍摄前期,团队要对当地的一些情况要提前摸透。比如女主的邻居一家要搬过来,这种搬家是季节性的,我们早就知道他们要来,也会预判他们搬过来之后接下来可能会发生什么,他们的生活会给女主的生活带来什么……想要更清晰更准确地预判,你必须在前期花费更多的时间去收集信息,独特的故事线和情感线一定和大量的信息采集是分不开的。

澎湃新闻:“剪辑再造”很像拼乐高,不同的人可以搭建出不同的模型,你觉得最终的质感高低取决于什么?

阿塔纳斯·乔治耶夫:是低度浓缩还是高度浓缩吧。我反复强调,剪辑需要很多耐心,但首先是要牢牢记住这些所有的材料,之后是擦除的工作。根据我们想要传达的信息的表达来一个个去挑选和尝试。

把之前看过的素材放到这一幕里边去,觉得不合适把它擦除,直到找到最合适的那一幕为止,夜以继日都是这样一个动作,从头到尾做完之后,再会重新回放一遍,再次剪辑,剪切浓缩中,你会找到新的问题,然后再重新做一遍,每做一步都是对上一步的检视,不断地更新处理,最终你才会得到最满意的精华内容。

澎湃新闻:为什么有些纪录片会越剪越长?

阿塔纳斯·乔治耶夫:在过去的十年里,数字技术可以让我们能够拍摄大量的素材,这并不一定是好事情,胶片时代与数字时代,当你用电影的长度计算一部电影中的剪辑时,它花费的功夫仍然是相同的。所以就像我前面提到的,在整个过程中,你必须不断地问自己那三件事。至少在我看来,传达的高阶其实还是浓缩。

澎湃新闻:你在剪辑时碰到过最棘手的问题是什么?

阿塔纳斯·乔治耶夫:棘手的事情几乎每天都在发生,哈哈。电影的制作过程就像那种受虐狂被摧残,特别痛苦,我有时候会想大家到底为了啥,最后想通了,大家是为了最后电影院里观众的掌声,纪录片肯定不是为了赚钱的,就是为了观众的鼓掌那一刻。所以,这个行业如果没有忍耐和热情,整个过程都是很艰难的。作为剪辑师,可不能偷懒,无论素材量有多大,你都需要反复观看它,以便记忆和创造它。