世界大战阴影下的小市民

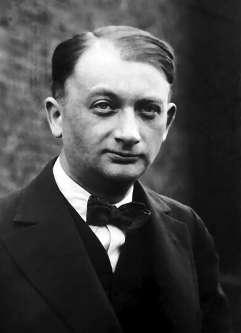

约瑟夫·罗特(1894—1939)

《罗特小说集11·齐珀与他的父亲》【奥地利】约瑟夫·罗特著王彦会王怡译漓江出版社

王彦会

战争或和平?不同的抉择书写别样的历史。但就历史中一个个具体的小人物而言,他们不是书写历史,而是被历史改写了惯常的人生。齐珀与他的父亲,奥地利现代小说家约瑟夫·罗特(1894-1939)笔下的两位主人公,两个典型的维也纳小市民,他们的人生就是如此:不由自主,被历史决定,被第一次世界大战涂改得面目全非。《齐珀与他的父亲》,这部文笔优美的小说讲述的其实是一个结局悲惨的故事:原本充满温情和希望的小市民生活世界,被世界大战摧毁。

老齐珀或“美好时代”

《齐珀与他的父亲》堪比一幅双人画像,刻画的是一战前后维也纳一个小市民家庭的父子两代人。齐珀是姓,而小说题名却非“齐珀与他的儿子”,主要因为叙述者“我”是小齐珀即阿诺尔德·齐珀的发小。“我”讲父辈(老齐珀)的故事,是为了讲好子辈(小齐珀)的故事,是着眼于小齐珀“我们”这代人。

儿子的童年是父亲的壮年。父之于子的意义,在“没有父亲”的叙述者“我”看来尤为重大:“有时候我想撺掇母亲再婚,因为即便是继父,我也觉得值得拥有。”当然,这话说得亦庄亦谐:这也是叙述者通篇的叙事腔调。

在刻画老齐珀这个父亲形象时,叙事十分具体,甚至显得琐碎。无论是“我”转述小齐珀的唠叨话,还是“我”自述亲身经历(“比如,他对我说:‘把领口扣上,刮西北风呢,会嗓子疼的。’或:‘把你手伸过来我看看,你受伤了啊,咱们到对过药店涂点儿药去。’或:‘跟你妈说,她该带你去理发了。大夏天的谁留那么长头发。’或:‘你会游泳了吗?年轻人必须会游泳啊!’于是就像小齐珀把老齐珀借给我了似的。”)看似细琐平淡,实际却真切体现了为人父者老齐珀的善良亲和,字里行间流露出人际的温情。童年,有父亲陪伴的童年,那是齐珀家的“美好时代”。

当然,它是小市民家庭比德迈耶(Biedermeier)风格的美好。比德迈耶风格源于普鲁士和奥地利君主国主导欧洲、保障“欧洲的安宁与平衡”的所谓“复辟时代”(1815-1848),基于“在与国家和政治隔绝的家庭和家乡田园生活的‘小世界’里能够找到人生圆满”之理念。在连年的拿破仑战争将欧洲搅得动荡不安之后,也难怪人们会厌倦国家和政治所代表的“大世界”,转而关注以家庭和家乡为中心的“小世界”:大与小之间,其实是战争与和平。家这个小世界中孕育着比德迈耶意义上的美好:秩序与和谐。比德迈耶属意的正是小世界的小美好,有种“对小的虔诚”,这里的“小”可以是小家庭、小日子,也可以是小物件、小玩意儿。小而具体,小而确定,带来小确幸。罗特笔下的老齐珀就是这种比德迈耶类型的人,执着于追求细琐的美好:“齐珀的父亲嗜好惊喜。他使用所谓的玩意儿,诸如能蹦出小老鼠的假火柴盒、会爆炸的香烟以及在薄桌布下面装神弄鬼的小气球之类。他关心许多常被成年人鄙夷的小东西。”

然而,生于1894年的作者罗特为什么用这种早他半个世纪、兴于复辟时代的比德迈耶笔触来描写世纪转折时期(1890-1914)悠闲自在、岁月静好的小市民生活呢?原因大概就在于:相隔半个世纪的这两个时期都是夹在战争或曰动荡(拿破仑战争——1848年革命——普奥战争、普法战争、巴黎公社——第一次世界大战)之间的和平年代,而在现代世界占大多数的小市民在和平年代的生活——虽小,但确幸——在经历大战的作者回顾时,才敞开显现出一种正常态下的“此情可待成追忆”。

但罗特的笔触,如上所述,亦庄亦谐:并非一味地怀旧,而是带着揶揄,所以是一种怀旧和揶揄掺和在一起的双腔。比如在述及所有市民家庭都很看重的子女教育问题上,罗特是这么写的:“按父亲的意愿,一切皆有可能:马戏团演员和戏剧演员,学者和诗人,发明家和骑士,外交官和魔法师,撞大运的和作曲家,唐璜和音乐家,冒险家和总理。阿诺尔德什么都能干,但凡老齐珀没有干成的他都能。”

小齐珀或失落的一代

老齐珀将期望压在小齐珀一代的身上,显示了小市民一步一步向上爬的雄心:他从小城市来到了大都会维也纳,自然希望他的子孙能更上层楼。他殷切的期望在小齐珀高中毕业会考(注:相当于我国的高考)过后达到峰值,体现在父对子做的“一次小型私人演讲”中:“我自己从未上过大学,你知道的。不过我还是成为了一个男人。若非不利情况阻碍了我,我也上大学了。我能给你的不多,不足以让你过得像个纨绔子弟。但是你将衣食无忧,喜欢什么就学什么。我建议你学法律。无论如何也做个博士。我本身并不在意头衔和外在的荣誉。但这个世界还没如此进步。”结果:“阿诺尔德·齐珀于是学了法律。”

罗特用笔极为简洁。到这里是小说21章里的第7章开头,紧接着事态陡转直下,作者用一句似极平淡的叙述独立构成一段:“一个星期天,是个炎热的夏日,王储在萨拉热窝被枪杀了。”世界大战的阴影直逼小市民的生活,大世界的风浪一下子掀翻了原本野渡无人、自然平静的生活小舟。原本要学法律的小齐珀不久就被送上了战场,于是上演了极具悲喜剧性质的一幕:“然后我们要上前线了,他(注:老齐珀)送我们到火车站。火车还没开动他就开始挥手。火车还没停到正确的轨道上呢。经常延迟。每当我想道,现在老齐珀大概已经到家了吧,他就又现身了。因为他是个长官,所以他可以一直前进到最远的货运站,而其他人到第一个站台就都得离开。那时候我们去赴死,我还从未见过老齐珀那么高兴。”

罗特无意直描战场上发生的惨剧,而用心于刻画战后的悲惨世界、战后返乡者失落的人生。用笔简洁精准:“然而有一天战争结束了。帝国解体了。我们回家了。”这里的“我们”,奥地利人,他们的失落首先就是战败的意思;战后的人们才刚刚开始体会到战争阴影下人生的凄苦不同于战胜者,“我们”是失败者。

这些在战前的“美好时代”出身市民家庭、衣食无忧、有望成为社会精英的年轻人,一下子沦落为生计无着的“丧家之犬”。而比他们的物质境况更悲惨的是他们的精神境况:那种不知何去何从的迷惘。“一个燥热的夏夜。我们走过去又走回来,一个陪着另一个。走到了一个的家门口,会感到楼上等待他的那种恐怖,在房里,在床上,在睡里,在梦里。于是掉头走向另一个的门口……太阳升起的时候你安然入睡,是因为不想看到一天是如何开始的。”一场所有人反对所有人的世界大战摧毁了“美好时代”市民社会信仰的人文主义价值观,难怪人心被虚无主义攫取。

发人深省的小说结尾

令人意想不到的是,在叙述者“我”用21章的篇幅讲完他参与其中的、齐珀与他的父亲的故事之后,作者现身了:“我”给阿诺尔德·齐珀写了一封信,署名约瑟夫·罗特。与此前故事的结尾交代了两位主人公的悲惨命运——老齐珀突然死了,小齐珀沦落为杂耍剧院舞台上小丑般的小提琴独奏者——不同,小说的结尾即这封信将作者的写作与阿诺尔德的拉琴并列,发出了战后反思战争的回响:“你只要继续努力徒劳地演奏,就像我对徒劳地写作欲罢不能。‘徒劳地’,这意味着:貌似徒劳地。因为如你所知,不定在哪儿有个地方留着我们表演的印记,不可辨认,但以一种奇特的方式影响力十足,若非现在则想必几年以后,若非几年以后则想必千百年以后。人们很可能会不知道是我写的你拉的还是相反。但在那种较其含电量更强的氛围的精神内涵中,将有你的一声琴音遥远的回声荡漾,此外还有我得以记下的一个思想同样遥远的回响。我们整整一代人错失的渴望必将永垂不朽,一如其永未得偿所愿。”

(作者为北京理工大学副教授)