专访|联合国难民署驻华代表:和平才是难民问题的根本解决之道

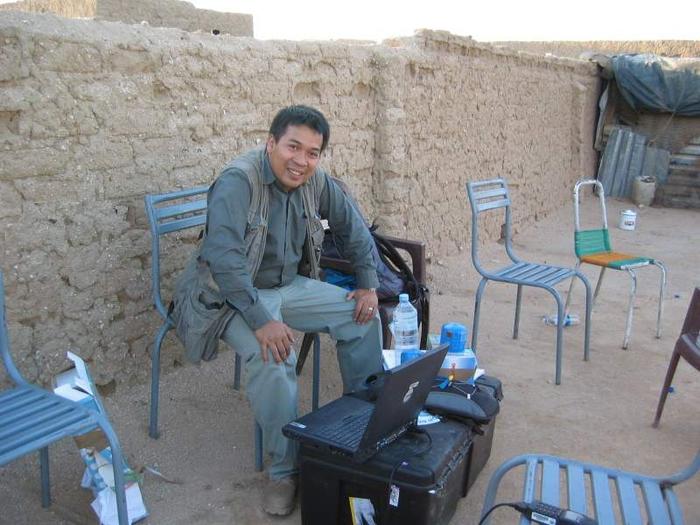

1994年加入联合国难民署时,卢沛赫也没有想到自己会在这个机构工作长达30年。今年6月底,现任联合国难民署驻华代表卢沛赫(VannoNoupech)将正式退休,结束其在联合国难民署持续30年的旅程。

“现在的感受很复杂,我很高兴之后能有更多时间陪伴家人,但我也会反问自己是否已经做得足够好了。”虽然如此,卢沛赫6月19日在接受新京报记者专访时仍表示,在中国的经历非常美妙,很开心在中国结束其在联合国难民署的职业生涯。

从一名柬埔寨难民少年到联合国难民署高级官员,卢沛赫的人生经历不可谓不离奇。卢沛赫出生于柬埔寨西北部的马德望,童年时因为父亲的工作辗转于多个国家。在柬埔寨长期的冲突动乱中,他失去了父母和弟弟,本人一度在柬埔寨流离失所,后被安置在泰国一个难民营里。但卢沛赫认为他是幸运的,作为难民,他顺利完成了中学教育,之后获得了去苏联学习工程学的奖学金。此后,卢沛赫还曾在柬埔寨政府工作了一段时间。

1994年,卢沛赫获得了在联合国难民署工作的机会。“当时,这只是一份为期2年的工作。但后来,2年变成了30年。”卢沛赫有些感慨。在被问及是什么让他坚持了30年的人道主义工作时,他说难民身上的坚韧和力量、他们的梦想和坚持是非常大的动力来源。

卢沛赫有着非常丰富的一线人道主义救援工作经验。他曾在非洲、亚洲和欧洲参与应急准备、响应、协调等实地行动,也在联合国难民署日内瓦总部担任过高级管理职务。他经历了多个全球危机时刻,在车臣、卢旺达、波黑等地开展了实地人道主义响应行动。在来到中国前,他于2018年至2021年担任联合国难民署驻俄罗斯代表。

2021年11月,卢沛赫抵达北京,开启了他在中国的任期。谈及在中国的3年,卢沛赫表示,这份工作虽然和以前的工作有所区别,但他学到了很多、交到了很多新朋友,是一段非常美妙的经历。他还说,联合国难民署和其他联合国机构需要利用技术的进步来提高工作效率,在这方面中国可以做出很多贡献。

但在谈及全球人道主义局势时,卢沛赫表示非常担忧。1994年他加入联合国难民署时,全球流离失所人数大约为2600万,30年后的今天,这个数字已增至1.2亿。联合国难民署在今年世界难民日前发布的《全球趋势报告》指出,全球被迫流离失所人数到5月就突破了1.2亿,新爆发和仍在持续的冲突是导致这一数字激增的主要原因。

“新的冲突、新的紧急情况、新的危机规模和新的复杂性,让我们的工作变得极其困难。”他认为,要缓解当前的全球人道主义危机,最重要的就是持久的和平。“人道主义工作是缓解,但不是对策,必须找到解决方案,防止未来再次发生冲突和危机。”

谈难民署30年

难民的坚韧是持续工作的动力源

新京报:在难民署工作了30年后,你将于本月晚些时候在中国退休。现在感受如何?

卢沛赫:坦率地说,感受很复杂。一方面,我很高兴(退休后)能有更多时间陪伴家人。另一方面,我也在反思,自己是否已经做得足够好。

新京报:30年是一段非常长的时间,是什么让你坚持了这么多年?

卢沛赫:让我保持动力的当然是工作,在一个多元文化环境中与敬业的同事一起工作非常鼓舞人心。此外,还有我目睹的许多难民——他们失去了一切,但仍坚韧、有力量,且保持着梦想和尊严,这些是我非常大的动力来源。

我花了很多年在难民署的应急准备和响应服务领域工作,所以我被派往许多紧急情况现场。参与紧急情况处理的好处是,我们有更多的行动、更少的官僚主义,这让时间过得飞快。

新京报:你小时候也曾成为难民,这段经历如何影响了你的职业选择?

卢沛赫:我青少年时,柬埔寨内战爆发,我失去了父母和兄弟,自己也在柬埔寨境内流离失所,后来还在泰国的难民营里待过一段时间。

就影响而言,首先,我有选择,这是非常好的一件事,因为没有多少难民有这样的选择。完成学业后,我可以选择继续在我的国家政府工作、为一家大公司工作,也可以选择加入联合国难民署。

当时,我成为难民署初级专业官员(JuniorProfessionalOfficer),这通常只持续2年,但这2年后来变成了30年。我认为我做出了一个不错的选择,我也不后悔做出这个选择。

谈全球人道主义局势

持久和平才是根本解决之道

新京报:你加入联合国难民署的那年,全球流离失所人数为2600万,如今这个数字增至1.2亿。你怎么看待这种增长?过去30年,全球人道主义局势一直在恶化吗?

卢沛赫:过去30年间全球流离失所人口的增长非常令人担忧。当我作为一名年轻的人道主义者加入联合国难民署时,我从未想过30年后情况会恶化至此。

我参与了许多重大紧急情况的应对,但不幸的是,我们没有看到被迫流离失所危机的终结。反之,新的冲突、新的紧急情况出现,在一个全球化的世界里,这场危机的规模和复杂性也是新的。这使我们的工作变得极其困难。

为什么会出现如此大量的增长?部分原因是很多人无视战争的基本规则,平民、民用基础设施成为攻击目标,其直接影响就是伤亡人数和流离失所人数大幅增加。

新京报:基于你30年的工作经验,你认为国际社会现在需要做些什么来结束这场危机?

卢沛赫:地缘政治已经变得极其敏感,但这不是联合国难民署要做的事,我们的工作是提供人道主义援助和相关工作。为了扭转这一趋势,我认为我们可能需要的是,少说一点、多做一点,共同寻求和平。

对此,我们不仅要提供更多的可行解决方案,让被迫流离失所者、难民可以重返家园,还要避免更多的冲突。只有更多的公正和持久的和平才能逆转(被迫流离失所者增加)这一趋势。

新京报:你认为未来一段时间,国际人道主义工作应该关注哪些方面?会面临哪些挑战?

卢沛赫:我们现在面临的形势非常复杂。冲突的类型各有不同,应对需要新的方法。人道主义行动是一种缓解,但不是对策。拯救生命、满足他们的基本需求非常重要,但我们必须超越这一点。

我们必须找到解决方案,努力防止未来再次发生冲突和危机。为此,我们需要一个全社会参与的方案,需要社区、私营部门、学术界等共同参与。我们还需要让难民参与进来,他们也可以为寻找解决方案做出贡献。

我们要找到一个持久的解决方案。这意味着我们必须努力帮助受助群体变得更有韧性,提高公众的认识,因为对于被迫流离失所问题,外界仍然存在很多误解。

我们需要走在时代前沿,利用技术的进步提高效率,尤其是面临气候危机等新挑战时,对我们、对接收被迫流离失所者的社区来说,应对也变得更加困难。气候危机也造成了更多的流离失所。我们需要一种全新的方案,不仅要满足眼前的需求,更要着眼于长远。

谈难民奥运代表团

重要的是展现他们的体育精神

新京报:巴黎奥运会即将于下个月开幕,难民代表队也将成为全球观众关注的焦点之一。你对他们的表现有什么期待?想对他们说些什么?

卢沛赫:参加奥运会,这不仅是他们(难民运动员)的巨大胜利,也是全世界上亿被迫流离失所者的胜利,因为这肯定会引起人们对被迫流离失所者面临困境的关注。

所以,他们能够参加奥运会已经是一次胜利了。但他们肩上的担子也相当重。这不是奖牌或成绩的问题——他们面临很多困境,也没有和其他人一样接受训练的机会,但他们要展现出体育精神,要参与其中、展现尊严。我认为这非常重要。

新京报:正如你所说,通过奥运会等体育赛事,我们更多地看到了难民的力量和韧性。你认为还有其他方式可以让世界更多地看到、关注难民吗?

卢沛赫:我认为无论他们做什么,都需要被视为普通人。他们可能有一些特别的需求,但归根结底,我们希望看到数字背后的人。因此,不管是在奥运会期间,还是在其他艺术表现形式中成为焦点,他们都肩负很大责任,因为他们不仅代表自己,也代表了上亿被迫流离失所者的困境。

有一部非常古老的电影,关于柬埔寨内战,叫《战火屠城》(theKillingFields),其中一名演员(注:吴汉润,凭《战火屠城》获奥斯卡最佳男配角奖)从未上过任何表演学校,但获得了奥斯卡奖。因此,提及难民难题也有助于我们提高对被迫流离失所人口的认识。

谈在中国的经历

很高兴在中国结束联合国难民署的职业生涯

新京报:你担任联合国难民署驻华代表已经3年了,在中国工作感觉如何?

卢沛赫:我在许多国家都工作过,包括执行紧急任务或长期任职。但这是我第一次在亚洲长期任职,我非常高兴这个任期是在中国。还有一个个人原因,我父亲很久以前曾在(柬埔寨)外交部工作,他经常来北京看望我们的前国王西哈努克——他当时住在北京。所以,大概48年前,我和我的家人就在这里待过。现在,我也很开心带着我的家人来探索这个美丽的国家。

我在中国做的工作与我以前的工作有很大区别。我以前参与具体援助行动,在中国,更多的是政策倡导、资源调动,也进行采购,与私营部门开展合作。中国成为我的最后一个驻地,我认为我非常幸运,也很荣幸。我学到了很多,但让这次经历更加难忘的是,我交了很多朋友。

我遇到了很多人,他们关心、关注他人的困境,这对我来说是非常宝贵的一课。每次我与政府官员、企业首席执行官等交谈时,我们都认为和平非常重要,我们需要和平来扭转(被迫流离失所者增加的)局面。我也交了新朋友,包括我们的亲善大使杨扬,她为提高人们对被迫流离失所者的认识做了很多工作。

我相信我还会回到中国来,不是以联合国官员的身份,而是以游客的身份。这是一次美妙的经历,我很高兴能在中国结束我在联合国难民署的职业生涯。

新京报:与你40多年前来中国时相比,这一次来中国给你留下印象最深刻的是什么?

卢沛赫:(中国)变化巨大。正如我之前所说,对于联合国难民署和其他联合国机构来说,我们需要利用技术的进步,在这方面中国可以做出很多贡献。这也是联合国难民署中国办公室的优先事项之一,即如何利用技术进步提高工作效率。我认为中国还有很多潜力,不仅是人道主义捐赠或政治上的支持,还有让难民署变得更有效率。

这对我来说也是很大的转变,从在接收端参与到在这里调动资源,还要研究如何使难民署的工作更加高效。

新京报:谈谈你退休后的计划吧。你曾提到退休后会考虑为非政府组织工作?

卢沛赫:我有很多计划。首先,我想花更多时间陪伴家人,因为之前我一直在应急部门工作,这对家庭来说非常艰难。我的孩子还很小,我会尽量抽出更多时间陪伴他们。

另外,如果我继续做帮助难民的工作,我想在离他们更近的地方,所以可能会和非政府组织或以前的同事一起,分享经验,看看如何再次利用技术进步提高工作效率。我想我会继续让自己忙起来,但退休后的工作肯定会和人道主义工作相关。

谈问题解决

解决被迫流离失所问题需要全社会的支持

新京报:你想对年轻一代说些什么来鼓励他们参与国际人道主义工作?

卢沛赫:我们生活在全球化的小村庄里,不管愿意与否,任何其他地方发生的事都可能对全球、对每个人产生影响。年轻人是未来的希望,让他们参与进来,尝试去理解难民问题极其重要。

年轻人掌握着未来的钥匙,和平、繁荣对建设一个共同的未来很重要。我认为,像我这样的老一辈有时也许太政治化,年轻人需要从我们的经验中吸取教训。他们会遇到困难,但他们可以用新的工具、技术解决这些困难。我相信他们会比我们更有效地解决这些问题。

新京报:6月20日世界难民日刚过去不久,你想对难民及公众说些什么?

卢沛赫:今年世界难民日的主题是团结。我认为,我们至少可以向这些被迫逃离家园的上亿人表示更多支持。行动不分大小,一切都很重要。表现出同情心,试图更多地了解难民,做出您的贡献——无论是经济上的,还是意识提升上的。

我们需要社会的支持,团结非常重要。被迫流离失所者不需要施舍,他们需要被视为能够为解决自己的问题做出贡献的人。如果给他们机会,他们也可以为社会做出贡献。人道主义工作不是对策,只是一种缓解,我们需要解决根本问题。为此,我们需要团结一致。

新京报记者谢莲刘婧瑜李欣侗

编辑白爽校对卢茜