彭学明:绕过了沈从文,我成了我自己 ■记者 陈 苏 实习生 杨新迪 图片由被访者提供

转自:嘉兴日报

“1964年,当母亲把我赐予湘西时,我就属于湘西了。母亲生下我的第一滴血,就是让我与湘西滴血认亲。”

湘西籍著名学者、作家和文艺批评家彭学明,在文学里思念故乡,将文学变成夸赞湘西的方式,把湘西的点点滴滴变成文字的音符,传递给千万读者。

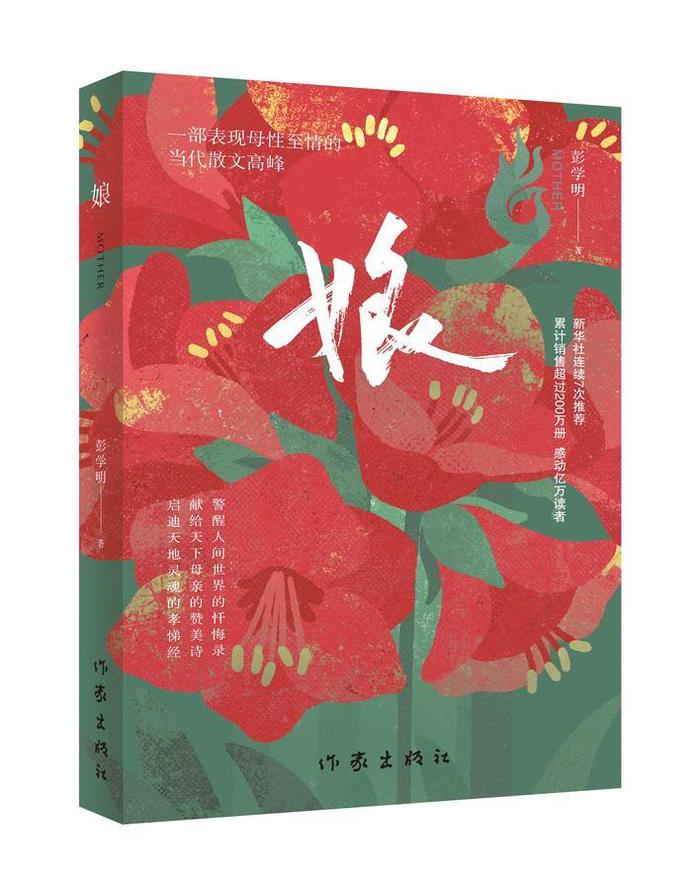

他曾在长篇纪实散文《娘》中,以心灵深处最柔弱、最温暖的记忆和感情,讲述对母亲“纠葛的爱”与时间磨砺之下的“悔”。《娘》再版多次,译成十多种语言,畅销200多万册,带亿万读者走近湘西女性,感悟一位母亲无私、宽广的爱。

这个夏天,彭学明带着第一部长篇小说《爹》来到嘉兴,举行“天地爹娘家国同当——彭学明长篇小说《爹》新书分享会”。《爹》以“寻父”切入,在“我与爹”几十年看不见的战争中,从仇恨到接纳,再到崇拜,在“我与爹”的和解中完成对爹的塑造,以“爹与湘西父辈一生的描述”完成对湘西百年历史和中华民族百年历史的文学书写,为湘西父老和中华儿女树碑立传,是一曲英雄赞歌、一部写给湘西大地和中华民族的宏阔史诗。

彭学明与慕名而来的嘉兴作家及文学爱好者分享创作心得,也接受了《江南周末》记者的专访。

江南周末:您在《爹》里塑造了爹和一系列感人至深的形象,也塑造了一系列光彩照人的女性形象,被读者和评论家誉为湘西的新儿女英雄传、人民的史诗。您曾说您完成了对父亲的塑造,完成了对湘西历史和中国历史的文学书写和对湘西父辈与中华儿女的虔诚致敬。您是怎么完成这种敬意、情意和史诗的?

彭学明:这个内涵太多太广。我只说一点,我的确是带着对湘西大地和湘西父老最深的爱,带着对中华民族和中华儿女最真的情来写《爹》的。我想通过《爹》的书写,向爹和父辈及父老乡亲致敬,向湘西大地和中华民族致敬。我希望呈现和传递他们为家为国赴汤蹈火、舍身取义的家国情怀和民族精神;呈现和传递在人生的波峰浪谷中,人与人之间彼此守望、相互取暖的人间情义和民间品格。在个人命运与国家和民族命运的唇齿相依中,是无数个爹这样的人民群众推动历史、创造历史,创造世界、改变世界。人民就是江山,江山就是人民。人民谱写史诗,史诗铭刻人民。

这是《爹》强大的情感驱动力。

在表现手法上,每一个人物的人生轨迹和命运,都通向湘西和国家的命运,通向其历史和现在,家国同担、家国共命的广度、高度、浓度就全有了。人物自然而然地站起来、伟岸起来,人民创造历史、人民改变世界的立意,也就自然而然地在此合璧、生辉、圆满。

可以说,爹是崭新的、脱胎换骨的、真实可敬的爹。而湘西父辈却依然是那群平凡朴素却伟大高尚的湘西父辈。是湘西和中华民族的伟大历史进程,孕育了他们的骨血,是湘西儿女和中华儿女的民族精魂,灌注了他们的生命。这是《爹》必然的艺术法则和艺术走向。

“沈从文先生的语言就像冰山下的火焰,我的语言就像冰山上的火焰。”

江南周末:提到湘西就有扑面而来的神秘感。金庸先生曾在1942年到1943年,在湘西待了半年多,他笔下的湘西美丽而神秘,而沈从文先生笔下的湘西质朴而真实,您的作品也处处充满湘西文化,请谈谈“文学的湘西”。对城市而言,“文学的”和“地理的”总有很大不同,对您的文学创作而言,您的故乡湘西是怎样的存在?

彭学明:我笔下的湘西是比沈从文先生笔下更美的湘西,更全面的湘西,更丰富的湘西。我开始创作时,并没读过他的作品,我是偶然走上创作道路的。当我发表很多作品开始成名以后,我才开始反过来读沈从文先生的《边城》《湘西散记》等,我们的前辈大师写得太好了,把湘西写得美不胜收,然后我再也不敢看了。

我怕走进沈从文先生笔下美丽的迷宫走不出来,怕模仿他。我当时就想,我不能再看沈从文了,他是座高山,我可能一辈子都攀越不上去。不过没关系,我可以在另外一个地方走自己的文学道路,开辟另一个文学的疆土,哪怕这块疆土微小,那也是我开创的文学疆土;哪怕在这块微小疆土上,我成不了高山,只能成为一棵小树、一棵小草,我也不是沈从文第二,我是彭学明第一。

沈从文先生写了的,我就不再写,或者他只是蜻蜓点水的地方,我继续往深处写,比如他写湘西美好,我就写怎么怎么美好。比如沈从文的作品仅仅只是提到赶尸,别人都以为这是装神弄鬼,我则通过一个真实的英雄故事来细说赶尸。我在散文《逝者还乡》中写湘西祖先抗金援辽的8000土兵全部壮烈牺牲,只回来了土司王和赶尸巫师两个人。我不是写他俩赶尸,我是从英雄主义、民族精神入手,写我们的祖先怎么保家卫国,如何把战友同胞的亡灵和英魂送回家。主题一下子就宏大了,赶尸也一下子有人情味、有高度、有意义。湘西赶尸,本来就是这个初衷和目的。

我要表现出跟沈从文先生完全不一样的气质,也用不同角度去表达,但不一样的湘西又有一样的地方,人性美好,民风淳朴,世外桃源式的美好是共同的。

江南周末:有人说您是自沈从文之后湘西文学的代表,您怎么看?您的文学创作有没有受到沈从文先生的影响?

彭学明:我得谦虚地说这是谬赞。但我听到这句话很高兴,这说明我用我的爱、我的心、我的笔去宣传我爱的湘西和爱我的湘西时,得到了读者的认可。大家认同我对湘西的感情,接纳我对湘西的爱。我经常说,当人们夸赞我的时候,我听到的潜台词是在赞美我的湘西。

实际上,湘西有很多优秀的作家,孙健忠、蔡测海、颜家文、岳立功等都在孜孜不倦地书写湘西,一代代作家的合唱,才让世人听到了湘西的天籁之音。

说到湘西文学,自然绕不开沈从文先生,但我可以毫不自谦地说,我没有受到他的任何影响。因为我从开始创作时,还不知道沈从文,后来熟悉了他,我压根没有想过要超越他。对沈从文先生,除了敬仰,我什么都不用做。我不知道其他湘西作家怎么成功的,我的成功,很大原因就在于我没有活在沈从文先生的阴影或光环里,我绕过了沈从文,我成了我自己。

你看我跟沈从文的写作方式和语言方式,都完全不一样。沈从文先生的语言是朴素淡雅中有绚烂诗意,朴素淡雅是主基调。他的文笔就像冰山下奔腾的火焰,情感表面是冷静的,实际上是热烈的。我恰恰相反,我的语言是绚烂诗意中朴素淡雅,语言风格完全不一样,我的文笔就像冰山上奔腾的火焰、冰山上滚烫的熔岩。如果非要说有相同之处,那就是我们对湘西那种连绵不绝、刻入骨髓的爱。

“文学塑造城市,也塑造我们的灵魂和三观,这就是文学的价值。”

江南周末:人们认识一座城市,首先抵达的常常是“文学的”,就像我们在《爹》中可以认识“文学的湘西”的近百年风云,您也说家乡要打造“爹”“娘”的村庄,今年是金庸百年诞辰,嘉兴也在打造金庸故里的文化品牌。您觉得在文旅融合的当下,一座城市如何将“文学的”与“地理的”进行有效嫁接?

彭学明:这个问题很深刻,也很宏大。我们对一个地方的认识,往往先从文学的概念开始。比如“张家界”几个字是空洞的,即便有图片,也就是自然风光,没有赋予其灵魂和精神。

文学作品的确是能提升或代表一个地方的文化符号。因为文学作品里有故事、有情节、有人物,非常生动,能够带动读者去走进城市、认知城市,认同文学作品所表达着的那个城市,这就是文学的力量和文学的魅力。

更重要的是,文学还有精神和灵魂。为什么文学的力量这么大,一个重要的原因是,我们更多的是通过阅读文学作品,潜移默化地影响着、塑造着我们的三观与灵魂。文学作品里美好人物的美好心灵和美好精神,都会不知不觉地影响我们、指引我们,从而让我们也去做那些美好的事,成为那些美好的人。

文学塑造城市,也塑造我们的灵魂,我们的三观,这就是文学的价值与力量。

好的文学作品,从生活和人民中来,还要回到生活和人民中去,接受生活和人民的检验,要照亮生活、点亮人心。

至于文学如何跟乡村振兴有效嫁接,说的就是文学怎么为乡村赋能。我觉得最重要的是作家的心得永远留在他的那片乡土上,如果心不在,没办法写出好文章,就没办法以文学为那片乡土赋能。

要让文学跟乡村振兴互联,首先还是要让从那片乡土上走出来的作家,回到乡土上去,去守望、去深耕、去孜孜不倦地书写那片乡土,真正为乡土赋能。

我虽然到北京整整20年了,但我的根一直在湘西,我的文学几乎没有离开过湘西。我的目光所及、情感所系,都没有离开过湘西。

《爹》《娘》出来以后,全国各地的读者因为读了《爹》《娘》而前往湘西时,我的家乡敏锐地感到两部书能够为乡村振兴提供巨大的力量,所以将以两部书为蓝本,打造“爹娘寨”,吸引更多的读者前往湘西,这就是文学赋能乡村振兴。

文学不仅赋能乡村振兴,我觉得真正的好文学,都要、都能为社会建设、文化建设、精神风貌的建设贡献力量。

“嘉兴的美是自然物象之美、人文历史之美、民风民情之美和时代气象之美融为一体的美。”

江南周末:您曾经写过广为传抄和传颂的散文《一墨乌镇》,而今,您又在《爹》中生动描写了爹和父辈这些湘西子弟在浙江嘉善的英勇抗战。您这是与嘉兴有缘。这是您第几次到嘉兴,对嘉兴有着怎样的印象?

彭学明:我来嘉兴五六次了。我第一次到乌镇应该在十七八年前,当时我印象特别深,因为乌镇的风光跟我老家完全不同,给了我一种新鲜的美,所以我就写了《一墨乌镇》,发表在《人民日报》上,后来被《读者》等报刊转载,被好多中考、高考列入考题。

世界互联网大会在乌镇召开时,报纸刊登的乌镇宣传广告还选了我这篇文章中的片段。

乌镇和西塘这样的小镇真的太美了。嘉兴非常美,嘉兴的美是集自然物象之美、人文历史之美、民风民情之美和时代气象之美为一体的美。您看钱塘江、大运河、乌镇、西塘,是嘉兴自然物象之美的代表,马家浜文化、丝路文化、吴越文化、红色文化,是人文历史之美的代表,南湖船菜、嘉兴闲话、海宁皮影,是民风民情之美的代表,而跨海大桥、秦山核电站、外贸百强县、数字百强县等,是时代气象之美的代表。嘉兴是美不胜收的风水宝地。

江南周末:湘西山水相依,湘西人特别会打仗,湘军青史留名,嘉兴是江南文化,谈谈您心中的江南文化与湘西文化有何不同,在文学创作中,两种文化又有着怎样不同的意向?

彭学明:在文学创作中,江南文化和湘西文化都是比较重要的。

嘉兴和湘西两种文化的共同之处在于,都有多元的文化和深厚的人文历史。嘉兴有南湖,是红船起航地,湘西是红二、六军团的大本营,是湘鄂川黔革命根据地的发源地,都是红色文化根脉传承之地。

历史上,嘉兴和湘西都出了数不胜数的历史文化名人,民风民情都很淳朴、纯善。嘉兴出文臣,湘西出武将。嘉兴人纯善,擅长以柔克刚,温水煮青蛙,有海纳百川有容乃大的襟怀。湘西人纯朴,民风彪悍,刚正不阿,有壁立千仞无欲则刚的血性和骨头。

湘西其实也算是广义的江南,湘西是土家族、苗族和汉族杂居的地区,民族文化更丰富、更多元、更斑斓多彩,土家族、苗族等民族文化与汉族文化在这里相互交融、交相辉映。

从自然风光来看,湘西是充满野趣的旷野无垠的美,是自然山水的美。相较之下,江南纵横交错的水巷,粉墙黛瓦小桥流水,大多是人工创造的美。

“我这块父亲身上掉下的泥,经过千里万里的追寻以后,绕进无尽的山水,落进父亲这片土地上。”

江南周末:《爹》的创作历时七年,在虚构形象时您选择了最不了解的“爹”。这是您和父亲的和解,也是和自己、和世界的和解吗?这是不是您的“寻父记”?有中国现代文学研究文章称“寻父”是“70后”写作的一个支点……您如何看待文学创作中的“寻父”意向?

彭学明:我创作时并未刻意从文学发展或者文学创作理念的角度去思考,只是凭着真切的感受和真情实感,想了解父亲的一生,想了解他到底是怎样的人。

最初我对父亲充满怨恨,所以我“寻父”的过程,还是审视父亲的过程。这不是审问父亲,父亲再不是,再对不起我跟母亲,只要他不是民族的罪人和人间的恶人,我都没资格去审问父亲。所以,这不是文学上常说的“审父”。我是带着疑问去审视父亲、寻找父亲、走近父亲,对父亲的人生轨迹越来越清晰。从寻找到认同,再到接纳的过程中,随着我对父亲了解加深,真正产生了情感,这是我的父亲,是个平民英雄式的父亲。从仇恨、怨恨、埋怨,到理解、认同、接纳,到最后爱上父亲、崇拜父亲,父亲真正值得我爱戴,也值得我一辈子去追随。对父亲的追寻,实际上是一种情感的追寻,是和父亲的和解,也是和自己、和世界的和解。我走进父亲的人生,也走进父亲所在的时代,就像我在书里写的,觉得父亲是大地,我这块父亲身上掉下的泥,经过千里万里的追寻以后,绕进无尽的山水,落进父亲这片土地上,真的跟父亲血肉相连、灵魂相通。

江南周末:您是以散文蜚声文坛的。从早期的湘西散文,到近些年的《娘》和《人间正是艳阳天》,都是产生广泛影响的非虚构作品,特别是《娘》,多年来持续热销。为什么在此时离开创作的舒适区,转向虚构写作,选择以皇皇66万字的长篇小说《爹》,来向您的湘西大地和父老乡亲致敬?

彭学明:正因为小说可以虚构,我可以天马行空地去想象,任意把别人的真实生活,别人的真实情感,放到我的作品里,更利于人物形象的塑造,更利于故事情节的延展。

小说和报告文学不同,可以围绕主题、人物的走向,更丰富地想象,更自由地书写。

有的事情爹肯定没有做过,但却在湘西历史上真实发生过,在湘西人身上上演过,所以,湘西依然是真实的湘西,爹和爹的父辈依然是真实的湘西人。这就是为什么读者会觉得《爹》是一部非虚构作品,而千里迢迢地到湘西去追寻爹和父辈们的足迹,向他们致敬。

优秀的作家,就要善于打通直接生活与间接生活的通道,融汇别人的生活与自己的生活,把众人的人生熔铸为自我的人生,从而把最假的写成最真的。

文学创作中想象非常重要,但想象不是纯粹的造假。想象就像一棵大树的枝叶,首先必须有真实的历史、人物为枝干,枝叶却可以任意想象修剪。你把枝叶修剪了,还是那棵树,但没有了枝干,就没有这棵树了。