讲座丨梅谦立:从亚里士多德的《论天》到今天的宇宙论

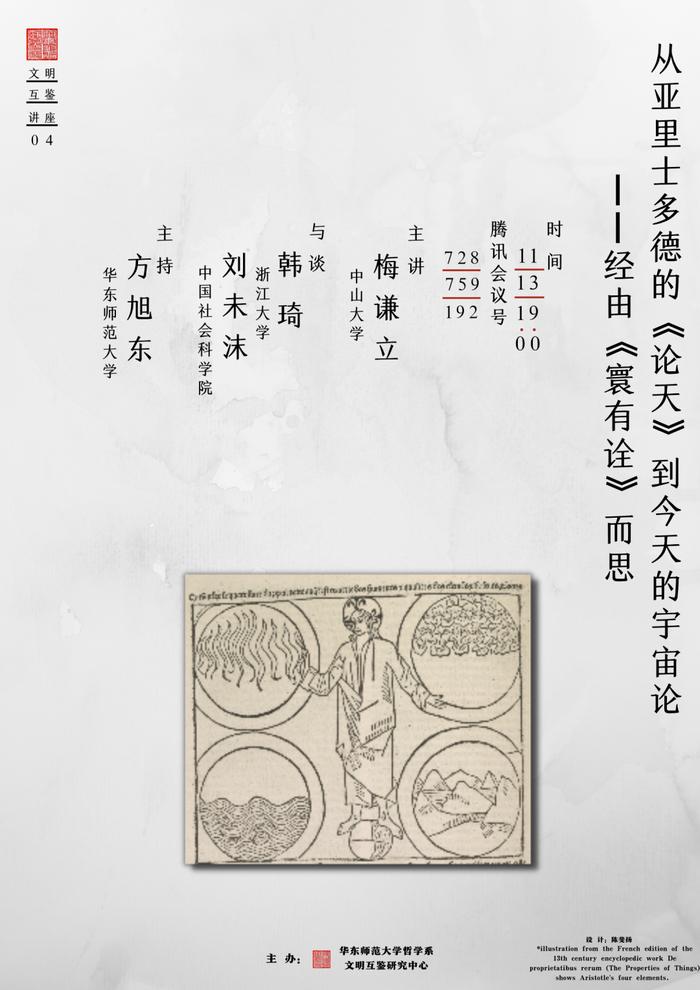

2022年11月13日晚,哲学系文明互鉴研究中心在线上举办了系列讲座第四期,主题为“从亚里士多德的《论天》到今天的宇宙论——经由《寰有诠》而思”。本次讲座由中山大学哲学系梅谦立(ThierryMeynard)教授主讲,华东师范大学哲学系文明互鉴研究中心主任方旭东教授主持,浙江大学韩琦教授和中国社会科学院哲学研究所刘未沫副教授参与讨论。

讲座伊始,方旭东教授简要介绍了主讲人梅谦立教授。他肯定了梅谦立教授在“西学东渐”领域所做的研究,并认为梅谦立教授借助《论天》及传教士参与翻译的《寰有诠》来反思宇宙论问题的做法是十分典型的文明互鉴研究。

随后,梅谦立教授展开了他的讲座。梅教授指出,这一研究的文本依托即是亚里士多德的《论天》以及傅汎际、李之藻合作翻译的《寰有诠》,同时讨论由此引发的哲学问题。在中世纪,经院哲学主导欧洲思想,而在这其中,亚里士多德主义的自然哲学又处于核心地位。然而,亚氏的哲学一方面为灵魂论、伦理学、神学的学科提供基础,另一方面却又推动了科学的发展,可谓促进与压制并存。这一矛盾性在宇宙观方面同样可以体现,亚里士多德主义的宇宙观一方面推动如伽利略等人的新宇宙观出现,一方面又维护了经院哲学家的整体宇宙观。而与经院哲学一样,宋明理学同样把宇宙理解为一个整体,“理”使得宇宙展现为各种不同的层次,又使其具有连贯的意义,联结起物质世界、伦理道德、形而上学三个维度。有趣的是,1628年出版的《寰有诠》恰好可以视作宋明理学与经院哲学的碰撞,对其进行研究可以使我们更深入地理解其中蕴含的中西宇宙观的互鉴。

梅教授首先介绍了《论天》和《寰有诠》等书的写作背景。《论天》是古希腊哲学家亚里士多德的自然哲学著作。16世纪末,该书成为所有耶稣会士的必修内容。耶稣会管理的柯因布拉人文学院(ConimbricenseCollegiumArtum)为了配合耶稣会士的培养,于1593年出版了《耶稣会柯因布拉学院的斯塔基拉人亚里士多德〈论天四卷〉的评论》(简称《〈论天〉评论》)。该书延续中世纪的讨论,回答了一系列经院哲学问题。

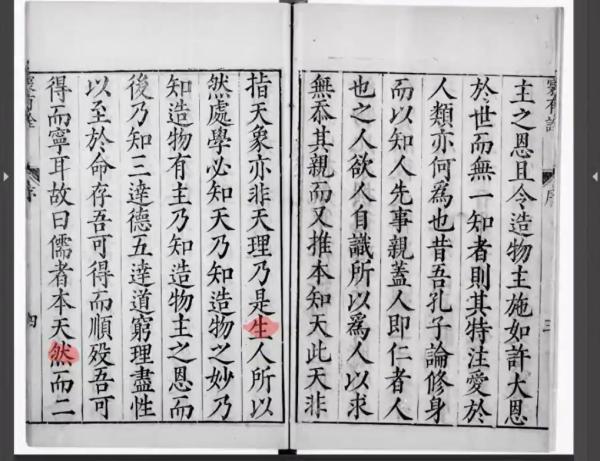

《寰有诠》是葡萄牙耶稣会传教士傅汎际(FranciscoFurtado)和明代李之藻等人共同翻译的。该书除了第二卷至第六卷是对《〈论天〉评论》的翻译,还在第一卷涉及了阿奎那创造论的内容。梅谦立教授将此书的成书过程划分为两个阶段,并对此书的贡献者提出了自己的看法。大多数西文文献都把翻译工作归功于傅汎际,但梅谦立教授在考察后提出,傅汎际和李之藻两人都应该被视为《寰有诠》的真正作者,缺一不可。

梅谦立教授从物理关系、道德关系和宇宙来源问题这三方面反思了中西宇宙观所蕴涵的现代意义。

第一,物理关系。亚里士多德在《论天》里认为,地球物体运动的原因在于天体运动。在亚氏看来,地球位于宇宙的中心且不动,所有的天体都围绕着地球运动,而它们的速度不同,从而导致了地球上自然界的不断变化。他以“水火土气”四种元素解释地球的物质构成,却无法以此说明“生灭”的原因,因此他设定了天体运动,并将地球上自然界的生灭归因于此。为了使这一说法成立,必须区分地球和天体在物质上的不同,他将宇宙的物质称为“以太”(ether),而以太与水火土气四种元素存在物理上的绝对沟壑,宇宙物质与地球物质正是通过宇宙的永久运动联系起来的。尽管亚里士多德宇宙论有许多解释不清楚的地方,但却一直持续到十七世纪,最后为牛顿宇宙论所取代。梅教授认为,虽然亚里士多德的学说有很明显的不足,但他认为其意义在于强调月上和月下世界之间的物理关系,尽管其并非基于统一的物质,而是基于运动学。这其中存在某种洞见,即反对把地球视作一个封闭单元,肯定天体对地球有普遍影响。《寰有诠》在解释亚氏宇宙论时,则受到了宋明理学的“气”学影响。宋明理学家认为,气充满整个宇宙,天体和地球之间没有以太和四元素的巨大沟壑。梅教授指出,从利玛窦开始,耶稣会士就将中国思想中的“气”误认为是四元素中的空气(air),这一误解严重阻碍了儒耶之间的思想交流。此外,中国的五行学说也涉及天体,即五星的说法,试图说明金星、木星、水星、火星、土星对自然界与人类生活有明显的影响。梅教授认为,尽管亚氏学说与宋明理学的气论在物质统一性的问题上有分歧,但他们二者都肯定宇宙是一个整体,从这一点来看,二者并没有本质上的矛盾。

第二,道德关系。亚里士多德在《论天》里认为,宇宙在一种和谐状态中运作,其中没有强力或暴力,因此我们可以理解亚氏的宇宙观中包含很关键的美学和伦理的要素。《寰有诠》在解释相关内容时,还引用了《周易·易传·益卦》的“天施地生,其益无方”进行说明。《寰有诠》宇宙观的“善”的方面有三点:(1)每个事物本身是圆满的,无论在本质上还是在属性上;(2)事物之间有恰当的差异和区分;(3)万物有良好的秩序。《寰有诠》还通过阿奎那的“第三路”论证来说明人们居住在一个具有伦理道德秩序的宇宙中,具有人文主义的精神。《寰有诠》写道:“不得谓凡固然者皆有超乎有之表而为其固然之所以然者。盖作所以然之相推,不得无穷无极,而其固然者之所以然,亦不得无穷无极也。若是,则当谓特有一固然之有,其外更无固然者之所以然,而万固然与非固然之有,共系于是而止,是谓天主。”宇宙的存在并非偶然或必然,它一直存在是因为上帝要它一直存在。所以,万物的存在不仅依靠上帝的知识,还依靠上帝的爱或“欲德”(will),因为上帝本来没有必要让一个不完美的宇宙存在,没有必要创造那些有限的物体。如果它们存在,只是因为上帝选择让它们这样。阿奎那也说,每个物体能保存下来,是因为上帝不断为它的存在提供必要条件。那么,上帝对每个物体的创造和保存,就应当被理解为一种爱护。这样一来,人们就居住在一个具有伦理道德秩序的宇宙之中。

第三,形而上学的基础。梅谦立教授认为,在《论天》中,亚氏并没有专门讨论宇宙的来源,然而在《形而上学》他为宇宙提供了一个形而上的基础。亚里士多德为宇宙提供了形而上的基础。阿奎那在此基础上,认为上帝和万物共享“存在”(ens或being)。《寰有诠》将阿奎那这一概念译为“有”,并强调了“有”这一概念的重要意义。这是对创造者与受造物的连续性和共通性的强调,同时也让基督教创造论与中国思想达成汇通。《寰有诠》所遵循的阿奎那的形而上创造论为经院哲学与宋明理学的对话奠定了基础。但包括艾儒略(GiulioAleni)、高一志(AlfonsoVagnone)在内的传教士并没有发掘这种对话的可能性,而是继续为《创世纪》的时间创造论辩护。梅谦立教授认为,在近现代科学面前,亚里士多德和阿奎那的形而上创造论仍然有其合理性。因为科学基本上只能告诉我们事物是什么样,却无法解释事物为何会这样。而亚里士多德和阿奎那的形而上创造论并不依靠宇宙的起源与演化模型,所以不会被经验事实否定。

最后,梅谦立教授得出结论,《寰有诠》首次向中国人介绍了西方的宇宙论,但由于历史原因,西方的宇宙观没有跟中国传统的宇宙观展开深入对话交流。在近现代科学的刺激之下,中西传统宇宙观的互鉴有助于我们认清人类在宇宙中的位置和使命。

与谈环节,首先由方旭东教授给出评论。他认为,周敦颐的《太极图说》和朱子的《太极图说解》为理学的宇宙观奠定了基础,但研究宋明理学的学者很少关注诸如《寰有诠》之类的作品。事实上,西方传教士带来的知识和思想对中国传统造成了巨大的冲击,在当时的士人中已经引起了强烈的震动。然而当前的中国哲学史研究虽然对宋明理学和清代学术都有涉及,但研究清代时往往只重视清代的学术方法,而很少重视西学传入中国时对先前宋明理学的影响。梅谦立教授提到西学宇宙论和宋明理学有对话的可能,这是十分有益的补充。

与谈人韩琦教授首先介绍了自己与梅谦立教授的交往渊源,并高度称赞了梅谦立教授的研究工作,认为其价值可以与早期来华汉学家德礼贤(PasqualeM.D’Elia)等人的成果并列。接下来,韩琦教授从科学史角度提出了几个问题:一,亚里士多德的《论天》和《物理学》两部著作都体现了亚里士多德宇宙观,但为何在中国选择翻译《论天》?传教士的这种做法是否有什么考虑?二,在耶稣会内部,耶稣会柯因布拉学院和耶稣会罗马学院是否有着分工?柯因布拉学院在天文学、数学方面的重要著作,除了《〈论天〉评论》,还有没有其他的?如果有,那为什么没有传入中国?三,何兆武认为传教士对中国的意义有限,因为传教士带来的科学文化知识远远落后于西方同时代的水平。韩琦教授不赞同何兆武的看法,认为还应该考虑时代因素,需要进一步了解柯因布拉学院编写的教材一直使用到什么时候?到了18世纪中叶时,是否还在使用?此外,韩琦教授还对《寰有诠》在华传播面不广的情况表示了惋惜。

梅谦立教授做出回应:一,传教士译介《论天》而不是《物理学》的原因,可能是当时中日耶稣会士课程体系差异。明末时中国的情况和日本不同,日本很早就有比较完备的耶稣会士学院体系,但在中国并不存在。因而在华传教士们的培养对象更多的不是修士,而是普通的中国人,翻译的选择有效针对了当时中国的情况。傅汎际和李之藻可能考虑到《物理学》里有较多涉及形而上学的内容,对一般中国人来说较为难懂。而《论天》则更为接近中国传统天文学,便于中国人接受。二,欧洲所培养的耶稣会士,来华后常常研究不同专业的内容。可能一些人重视哲学的研究,却不重视天文学的研究,而另一些人的情况则可能相反。例如李之藻跟随利玛窦学习哲学,而后被徐光启招去钦天监从事天文学的相关工作,可见哲学与天文学研究之间可能存在项目上的竞争,主要看有限资源的分配。从这一点来看,两所学院可能是有着某种分工。但另一方面,柯因布拉学院除了重视自然哲学外,也十分重视数学、天文学的研究;对两种学问的培养不是完全分开的。三,传教士所带来的亚里士多德主义,在西方文艺复兴中仍然具有一定意义。在文艺复兴时期,很多人都发现亚里士多德宇宙观体系的漏洞,但并没有找到更好的替代方案,直到亚里士多德宇宙论被牛顿科学观所取代,这一学说才体现出其过渡性的地位。四,《寰有诠》在中国的影响问题。梅谦立教授指出,亚氏形而上创造论与中国传统宇宙论存在很多可以对话的空间,有待进一步的研究。而影响不够广泛的原因则是两面的,既有中国学者自己的问题,也有传教士的原因,诸如前文提及的艾儒略、高一志等传教士选择继续为时间创造论做辩护,压缩了对话的空间。

刘未沫教授也提出了她的观点。首先,她就韩琦教授提到的《寰有诠》在华传播十分有限的情况发表了看法。刘未沫教授做出一个猜想,并非中国士人对西方知识没有兴趣,而是《寰有诠》不是读者友好型的文本,它是以论辩的形式写成的,这可能正是这让当时中国士人难以接受的原因,例如李之藻在《寰有诠》前言中强调了论辩形式的重要性:“二千年来,推论无徵,谩云存而不论,论而不议。夫不议,则论何以明?不论,则存之悉据?”其次,刘未沫教授对《寰有诠》多个不同版本的差异和刊抄时间提出了疑问。刘未沫教授提到,目前存在几个版本的《寰有诠》,一是巴黎的法国国家图书馆藏本,二是北京图书馆藏民国本,三是陈垣先生所藏原本,四是华东师范大学藏本,然而这些版本之间的时间先后及差异并不明晰。第三,刘未沫教授重申了讲座中提及的翻译问题。《寰有诠》的翻译并非“冲击-反应”式的译介活动,而是双方思想共同交织的结果,而可供对话的背景就是双方的宇宙观。因此,刘未沫教授还希望梅谦立教授能对《寰有诠》与宋明理学的“气”的关系做出进一步论述,以及《寰有诠》中何处能看出这一关系,《寰有诠》中是否出现了宋明理学或气论的相关字眼。最后,刘未沫教授提到了讲座中涉及的利玛窦在《天主实义》中对“太极”的矛盾态度。一方面,在中国他极力反对将太极同上帝等同起来;而另一方面,他在给罗马总会长的信中承认,太极如果作为实存性、理智性和无限的第一原则,其实质与上帝无异。刘未沫教授好奇,这种矛盾态度是否在“五行”问题上也有体现。

梅谦立教授回应到:一,论辩的形式来源于欧洲中世纪教育模式。对于不处在同一教育体系下的中国人来说,可能确实会有些接受上的困难。但傅汎际和李之藻也对此做了调整,在《寰有诠》中把一些问题、反对意见、回应等内容连在一起,而不是完全按经院哲学的形式将它们完全分开。当然,其基本结构还是经院哲学的形式。二,法国国家图书馆所藏的崇祯元年(1628年)刻本是最早的版本,后续版本则是19-20世纪的重印版,或许比不上原版。三,李之藻所翻译的内容带有主动创造的成分在,而不是被动的翻译。他引用相关内容进行了解释,比如李之藻在书中所使用的一些术语,来自西安的大秦景教流行纪念碑文,而这并非是傅汎际授意的,从这一点可以看出李之藻在翻译过程中的主动性。《寰有诠》中虽然并没有出现气或太极之类的字眼,但其中体现了形而上学创造论与中国传统宇宙论相对话的可能性,梅谦立教授的研究希望能实现这一对话的潜能。最后,关于利玛窦在太极问题上的矛盾,梅谦立教授认为这是因为利玛窦本人在研究态度上的谨慎小心,当时他对于诸如《太极图说》和《太极图说解》的相关书籍研究并不充分,因此持有开放的态度。

韩琦教授继续提问:讲座中曾提及,《寰有诠》并不是对《论天》的完整翻译,而是选择了一部分没有译出,这是为什么?此外,韩琦教授还建议梅谦立教授在研究成果后附上关键词汇的中、英、拉丁文对应表格。梅谦立教授回应道:《论天》只有柯因布拉学院拉丁文本这一个版本,而他所做的工作之一就是将拉丁文注释译为英文,便利读者。而至于有一些部分没有翻译,可能是因为在翻译过程中遇到太敏感、太复杂的内容而选择跳过。

三位学者还就《寰有诠》版本差异问题进行了更深入的讨论,主要涉及法国国家图书馆藏本、北京图书馆古籍馆藏本、华东师范大学图书馆藏本等多个版本。就法国国家图书馆藏本和华东师范大学图书馆藏本而言,两者虽同为崇祯元年刻本,但因前者缺页,后者则似乎更显价值。

听众互动环节,梅谦立教授回应了其他听众关心的问题。台湾“中研院”中国文哲研究所林月惠研究员提问,按照讲座来看,《论天》中包含形而上的创造论以及时间上的创造论,前者可以更好地与中国传统宇宙观对话,然而后来的传教士似乎更倾向于支持时间上的创造论,而遮蔽了形而上创造论,这背后是否有着更深层次的原因?梅谦立教授认为,问题的关键还在于时间上的创造论需要假设上帝创世,便于传教,但这对于中国士大夫来说是难以接受的,而形而上的创造论则无须做这样的假设。

在充分讨论后,方旭东教授对讲座主讲人、与谈人以及其他在线的听众朋友表示感谢。讲座到此顺利结束。