《抄写员巴特尔比》:严肃的艺术努力导致自我毁灭式的失败?

【编者按】

《艺术的罪与罚:从陀思妥耶夫斯基到科波拉》一书探索了文学创造力与暴力之间令人不安的紧密联系。作者指出潜藏在许多浪漫主义文学幻想之下的欲望,是一种将要颠覆世界经济与文化秩序的力量。本文摘自该书第六章《故意成为孤儿的人们》,澎湃新闻经南京大学出版社授权发布。

经历了他最宏大的两本书——《白鲸》与《皮埃尔》——红火的商业宣传和在批评界的大失败后,赫尔曼·麦尔维尔进入了他长久以来的绝望情绪的最后一个阶段,然后完成了小说《抄写员巴特尔比》。题目中的人物是一个律所的抄写员,关于他我们什么也“不知道”。我们只是从麦尔维尔的律师叙事者——巴特尔比的老板那里得知,据不太靠谱的小道消息,他上一份工作是华盛顿特区的“死信局的下级文员”。叙事者在律所里看到的是他知道的一切,但是他看到的和听到的都太费解了,因而他很难在严格意义上说自己“知道”。所以从巴特尔比的第一个读者、故事的叙事者本人开始,没有一个读者可以逃过麦尔维尔对诠释的嘲弄,并且会马上转移到寓言故事的层面进行解读——我们也会立即这样做;它是由现实中观察到的梦魇般的中产阶级劳动世界的细节构成的寓言故事——华兹华斯所说的“野蛮麻木”蔓延到了白领阶层当中:卡夫卡的麦尔维尔。《抄写员巴特尔比》是一个写作者,或者陷入危机的写作者的故事,他极像麦尔维尔本人。麦尔维尔在这本书里用自己的职业来表征严肃艺术家在不友好的环境中的生存命运——所谓不友好指的是商业化:华尔街是麦尔维尔对美国的隐喻。

二十五岁时,没什么学问的麦尔维尔刚开始写的是传统的流行作品,如《泰比》和《奥穆》,这些作品中充满了不太成熟的体验及稀松平常的想象——它们当然表现出了他的一点魅力,但它们不过是美国文化中固有的文学形式的复制品。在他突然出名、觉得自己可以靠写作谋生的时候,他发现了世界上最伟大的文学,成了最贪婪的读者,并抛弃了常规——也就是抛弃了抄写——得到了启发,开始了原创——后来被证明是一种艺术自杀行为。其结果是,在他的第三本书《玛迪》中——比《白鲸》还要厚——他把大获成功的罗曼司/游记叙事形式改为很难读的(并且很多时候很无聊)对哲学和政治命题的思考,并使用了与航海有关的难解的象征意象,而这也是对他近来在图书馆的海洋中航行的结果的准确反映。评论者们很不开心;他用《泰比》和《奥穆》争取来的读者不愿意买这本书。

麦尔维尔结婚了,家里人也多了起来,他赖以生存的作品——他还是决定靠写作来维生并养活家里人——越来越不被他的文化认同,他的文化也不愿意为他的作品买单,除非他的作品符合这一文化的常规条件。他需要再一次取悦他的文化(从某种程度上来看,也是取悦他自己),便于不到一年的时间内写出了《雷德伯恩》和《白外套》:让人想起《泰比》和《奥穆》,其中年轻的男性冒险者向陌生的新世界航行,并且其中并无温和的浪漫桥段,只有对肮脏而残酷的社会场景的描写。大众不买账;倔强的麦尔维尔就继续使用他曾告诉过霍桑的“东拼西凑”的手法,然后写出了《白鲸》与《皮埃尔》。“美元就是对我的诅咒,”他写信给霍桑,“最能驱动我写作的东西是被禁的,没法让我赚钱。但是换一种方式我又写不出来。”

一张年表足以说明赫尔曼·麦尔维尔巨大的文学能量:

1846年,《泰比》

1847年,《奥穆》

1849年,《玛迪》

1850年,《雷德伯恩》

1850年,《白外套》

1851年,《白鲸》

1852年,《皮埃尔》

詹姆斯·乔伊斯用了七年才完成《尤利西斯》。在七年间,麦尔维尔完成了四本《尤利西斯》的体量,其中一本即是《白鲸》。这些都是他在三十五岁左右完成的。此后,他连遭失败,在50年代中期完成了几个故事,在1857年完成了《骗子的化装表演》。自那以后,在他余生的三十四年间,他再也未出版过一本小说。在他1891年去世的时候,《纽约时报》的讣告上写的是亨利(Henry)·麦尔维尔。而另一份纽约报纸写的是海勒姆(Hiram)·麦尔维尔的死。在出版于1853年的《抄写员巴特尔比》中,麦尔维尔看到,他过去和将来的人生都已经完整了。

巴特尔比刚来的时候,麦尔维尔的律师叙事者刚刚成为纽约市衡平法院的法官——根据私有财产的权利与义务对人们的财富进行法律保护。如他所说,他做的是“与富人的债券、抵押和所有权证书打交道的舒服工作”。他还把自己的律所称作一个“舒服的休息所”——就好像说,财产的法律工作与工作的地方给了他肉体上和精神上的温暖。他提道(这是在故事的开头,他语带自豪地向读者自我介绍时说的),他曾经的老板是约翰·雅各布·阿斯特,这个名字本身就给他以听觉的愉悦:“我承认,我喜欢重复说这个名字,因为这个名字的发音有一种圆润的感觉,有一种金条碰撞的声音。”对于叙事者而言,财产生意和富豪的名字是他作为生物的舒适感的源泉,对这个冷淡且极其封闭的家伙来说,甚至是一种情欲式的升华。

衡平法院的这位新法官的生意比以前更好了(他很高兴地提及)。他需要一个新的抄写员,然后巴特尔比应广告而来,开始了他投入无限精力、夜以继日的工作,连吃饭的时间都没有。有一天,不知道为了什么,他突然开始温柔地、不可动摇地拒绝工作。他第一次说出那句“我宁愿不”是针对一次校对,尽管他还是用骇人的精力继续着抄写的工作。当他的老板给他一个常规差事做的时候,他又一次说“我宁愿不”。然后他又拒绝继续抄写。他拒绝做自己的工作。最终,他离开了办公室:在一个真正的华尔街人看来,这是华尔街的中心来了一个诡异的疯子。在这过程中,当被问到他为什么拒绝时,巴特尔比只是说:“我宁愿不。”对自己的谨慎沉着十分自豪的叙事者这下子懵了,(不形于色地)怒了,自私地担忧起自己的精神状况;并且这时他的大问题是,他因一种“手足兄弟般的忧郁”而与巴特尔比产生了深深的感情牵绊。

某种程度上,巴特尔比的老板——故事的叙事者——从未摆脱他对巴特尔比的第一印象:“一天早上,一个年轻人一动不动地站在我办公室门口。因为是夏天,门敞开着。现在他仿佛就出现在我的眼前——面色苍白,穿戴整齐,恭恭敬敬,楚楚可怜,形单影只。”这种第一印象是他在叙事时进行追忆才想起来的:在讲故事的过程中,他会建立起对巴特尔比的了解。(这是有关两个作者的故事。)他说道,“一动不动地”站在门口。他是在期待什么惊人的剧变发生吗?巴特尔比站在门槛处的形象给律师留下了累赘般的印象,这让律师得以在脑海中重建这一幕,并凭借自己通过叙事进行理解的能力,提炼出巴特尔比对他而言的深层意义。他常说,巴特尔比“惨白得像一具尸体”。我们这位叙事者在讲故事时从直觉上告诉我们,是一个死人来应了他的招聘广告。站在门口、“面色苍白”的巴特尔比的形象预示了他在故事结尾的死亡,也预示了一种更大的死亡威胁(叙事者本人从未领悟到这一点,只能说他有一点模糊的预感),这种死亡是社会和经济上的——全局的死亡。所以,第三位作者出现了,即看清了麦尔维尔笔下叙事者之无意识的读者(我们自己)。这第三位故事讲述者说,在那个门口站着的是对基于私有财产建立起来的社会体系的抗拒,对这位律师的生活方式的抗拒,而这与其价值观相冲突的一切则对这位律师本人有着神秘的吸引力。

我们对《白鲸》中的亚哈船长所知甚少,只知道他自幼失去了双亲,而巴特尔比恰与他一样,以一个孤儿的身份登场——某种程度上算个孤儿。与亚哈或者麦尔维尔最著名的叙事者以实玛利不同的是,他是一个非常像麦尔维尔本人的孤儿,一个很显然是自愿成为的孤儿,一个对想解读他的人有所图的孤儿。巴特尔比故意把自己呈现成没有背景、没有父母、没有故乡的模样——这些都不存在,无论他是否真的没有这些。律师说道,他“拒绝告诉我他是谁,从哪儿来,家里几口人”。(从这个角度看,这位律师也几乎同样对自己的身世守口如瓶:他是巴特尔比更壮实的鬼魅般的替身,是他在忧郁和孤独中的手足兄弟。)就好像巴特尔比会说:了解我即是了解无可救药的孤独之意义,了解我的“形单影只”和深不见底的痛苦。有没有、了不了解自己的父母无关紧要。就好像他会说:我成为一个孤儿不是我个人的问题,而是一个本体论问题——这是一种由于存在于此时此处而生出的具有传染性的疾病;这种疾病会要了我和所有我接触的人的命。

麦尔维尔十二岁失怙,把自己表现成投身大荒之中的以实玛利。在《白鲸》中,暴力在以实玛利身上不见踪影,却在该小说的自体循环中缓缓流入并最终成为亚哈船长这个人物:具有强大意志的敌基督者。巴特尔比与亚哈全无相似之处,却只在这一点上相同:他们二人都与强大的美国机构作对。亚哈在进行形而上的复仇之时(正如严肃艺术家想要破坏事物的秩序),为了亲手将白鲸一刺毙命,他不惜毁掉美国19世纪上半叶的经济支柱——捕鲸行业。对心系形而上之事的人而言,商业毫无“用处”,正如商业对麦尔维尔的《白鲸》这一象征艺术(对流行文学的报复)毫无用处一样;但反过来说则不然,亚哈和麦尔维尔这两个心系形而上的人对商业是很有“用处”的。亚哈的追求和麦尔维尔的象征艺术在商业的语境(捕鲸,传统虚构小说)之外是不可想象的,而麦尔维尔和他最让人深刻铭记的小说人物(以及作为作家最暴力的自我投射)反对的正是这商业语境。巴特尔比(以寓言的方式更纯粹地表现出了麦尔维尔关于危险艺术家的观点,以及他对自己最浪漫的想法)想要颠覆这个国家的金融中心。他拒绝校对,这一行为提高了错误和混乱控制私人财产关系的暴动般的可能性。亚哈和巴特尔比对赚钱和花钱的务实生活漠然视之,他们是这个社会中最我行我素的人——他们是伪装成孤儿的越界艺术家,对整个社会体系毫无义务,是不欠别人东西也不曾被抚育培养的孤儿。

并且,两个都是关于墙的故事。华尔街。耸立在衡平法院法官办公楼四周的高墙——人们看不到墙外的景观(叙事者发现巴特尔比经常喜欢看着墙,并称其为“困在墙内的空想”)——还有那白鲸的“墙”。亚哈船长在向船员们喊话时问道:“一个犯人若不破墙,又该如何出去?”亚哈认为,所有的自然现象都是上帝——或者魔鬼——的狡猾把戏:大自然的墙,他的监狱,这些不过是他需要砸破的“纸壳挡板”,以去往另一边,去往真实的世界。最初那个耍把戏的邪恶的人把墙筑成了最疯狂的形式,即,那条白鲸。但是亚哈强大的意志并不是他自由的工具,绝不是一种自由意志。尽管他对船员而言具有极大的权力,但他不可自控地被对白鲸的追索吸引着;做其他事对他而言是不可能的。依麦尔维尔看来,亚哈的意志并不是他自己的。

消极的巴特尔比看上去最不可能成为麦尔维尔笔下自由人的典范,但他有可能正是麦尔维尔创造的一个自由人,一个最危险的创造。他第二次拒绝律师时的对话如下:

“我宁愿不。”

“你不愿意?”

“我宁愿不。”

巴特尔比纠正了律师的话,这实际上是对自由的语汇的重塑:尽管“宁愿”(prefer)和“愿意”(will)都有选择的意思,但巴特尔比的“宁愿”总是带着虚拟语气,带着想象的空间。巴特尔比暗示,他在做出自己想要的选择时考虑了多种可能性,他的选择是一种艺术家般的选择,他的选择是完全自由的。相反,律师的“不愿意”体现出了亚哈般的强制力——麦尔维尔原文强调的这个词带有一种压迫的语气;只能有一个选择,这便是说,没有“可能性”,没有选择,没有自由。

他出现在门口之前,故事对其他几位抄写员有一段滑稽的描述,这段描述把他后来的拒绝行为置于一种寓言故事的框架里。“火鸡”和“镊子”两人仅有外号,不知其姓名,这两个外号是他们互相起的,(他们老板认为)表现出了他们各自的特点。两人习性互补,俱是受物质因素驱动的机械生物,各有半天做事一塌糊涂——一个是在上午,一个是在下午。在相应的时间内,这些只知吃喝消化的木偶暴躁易怒,并且(最重要的一点)效率低下。但由于一个人“上线”的时候另一个人会“下线”,并且两个人在线时都非常“有用”——叙事者这里是就生意而言——整个一天还是忙得过来的。“他们犯毛病的时间相互错开了,”他说道,“就像卫兵换岗一样。”律师很满意。他雇巴特尔比是因为他觉得再加一位员工他会更满意:“这样一个安静的人的出现”会对这两个机器人“产生有益影响”。他的意思是,让他们少受生物本能的控制,成为更有效率的抄写员。让这一身体寓言更加完整的是巴特尔比非同寻常的瘦削身形和他厌食的习惯。麦尔维尔在此处残忍地暗示,巴特尔比拒绝吃东西是为了把自己从身体里解放出来,获得“自由”。在美国华尔街,获得自由意味着走向死亡。

律师的计划宣告破产了。火鸡和镊子继续着他们机械的作息,并且巴特尔比的影响与他老板功利主义的设想恰恰相反,这正是麦尔维尔最顽皮滑稽的情节设计之一。火鸡、镊子和律师本人也开始用巴特尔比的关键词(宁愿)说话,但对此并无意识——他们说这个词的时候不知道自己说了,还会拒绝承认自己说了,律师除外。他发现自己“开始在各种不太合适的场合里并非自愿地使用‘宁愿’这个词语”,并且与巴特尔比的接触使得他“在精神上受到了严重的影响……还有什么更深入的精神失常尚未表现出来呢?”

这位律师对自己并非自愿的——也就是没经过大脑思考的——语言行为很清楚;他知道自己正变得像火鸡和镊子那样,在无意识中像巴特尔比那样说话。巴特尔比因此具有了操控他们的集体无意识的能力。巴特尔比本人是自愿地说出“宁愿”这个词的,也就是说,他是带着完整、自由的意识和完整、自由的意志说出的。这位律师的计划被打乱了——火鸡和镊子只有自由在语言上的虚饰,而律师本人虽对自己的沉着不惊颇为得意,但也害怕会在非自愿行为或者某种更糟糕的事物中丢失自己,但后者是什么呢?

麦尔维尔想要巴特尔比扮演的寓言角色是什么呢?作为一个典型的自由人、一个身处美国资本主义神经中枢的不肯妥协的艺术家,他似乎代表的是一种中断,或是一种改变的力量。但这种改变为的是什么呢?这个我行我素、不顾后果的自由人是一个摆脱了束缚的孤儿,却不是有自由去做某事的人;有他在的时候,火鸡和镊子只能以一种新的方式进行自我模仿;在无意识的模仿中,他们成了彻头彻尾的木偶,而非为新的社会秩序而生的新人类。而那位律师虽看上去是巴特尔比在寓言故事里的对头,即对抗严肃艺术家的商务人士,但他本人也陷入了非自愿状态,并害怕在他的模仿行为之后会有更多的反常行为,比让他精神不正常还要“深入”。正是此时,在“宁愿”一词开始蔓延时,巴特尔比拒绝继续抄写。律师问他为什么要拒绝,巴特尔比以一种对他而言算是健谈的状态,紧盯着办公室外牢不可破的墙,回答道:“你自己看不出来为什么吗?”律师以为巴特尔比说的是,他因为过去几周投入了“史无前例的努力”进行抄写而患上了暂时性的眼疾。但实际上,原因正是他沉思的对象,那死气沉沉的墙。在律师最恐惧的时候,即某种大范围的不吉利的剧变即将发生的时候,巴特尔比在商业的白墙前因自感无望而陷入了深深的消极状态。与一直在寻求突破的亚哈不同,巴特尔比似乎放弃了。无论是这个墙,还是曼哈顿拘留所那堵他曾站于其前而后又埋葬其下的墙,巴特尔比(像故事的叙事者一样)都深信其“厚得惊人”,无法穿破,无处不在,标志着人生活在监禁之中的事实。

然而矛盾的是,正是他的放弃行为在华尔街的社会深层造成了中断性的影响。故事中的这一时刻既表现了麦尔维尔对社会变革充满希望的幻想,也流露出他对艺术实践的绝望感受。巴特尔比放弃了抄写,正如创造他的麦尔维尔一样。麦尔维尔放弃抄写标志着他原创性虚构作品出现的时刻,但他未能掀起多大的浪头。文化彻底忽略了他。他通过巴特尔比拒绝抄写这一行为表现出了自己的幻想,即,这种拒绝行为会让这个世界开始发生剧变(更进一步、更深入的精神失常)。这一幻想在故事的后三分之一中多次被提及,直到他戳破了这一幻想,并揭示出了关于严肃艺术家的真相:严肃艺术家的努力最终会导致自我毁灭式的失败。麦尔维尔转而写原创小说,正类似巴特尔比寓言式地转而静静地盯着墙看。麦尔维尔实际上是在问,“严肃的”艺术追求是否本身就是一种病毒,而其效果正如促使艺术家起身反抗的商业环境之病毒一样。商业社会之病毒催生的并非作为良医、为其治病的艺术家,而是自杀式的艺术家。作为卡夫卡式的“饥饿艺术家”的原型,巴特尔比拒绝与一个坏的秩序产生联系;但世上没有别的秩序了,于是他只得饥饿而死。

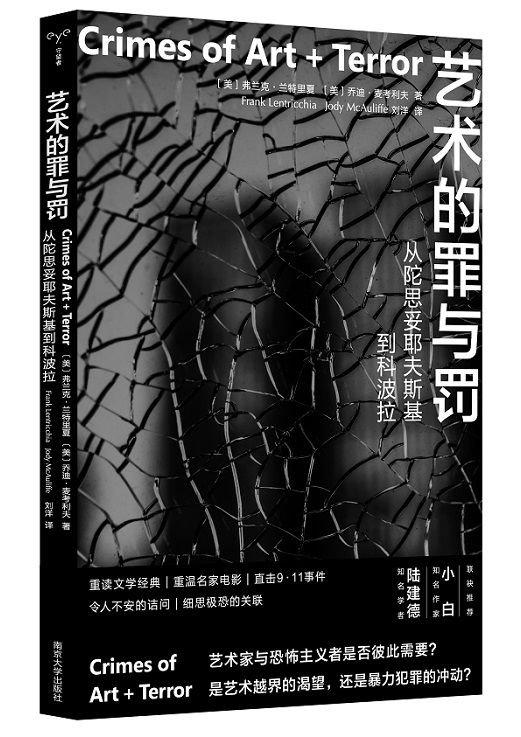

《艺术的罪与罚:从陀思妥耶夫斯基到科波拉》,[美]弗兰克·兰特里夏、[美]乔迪·麦考利夫著,刘洋译,南京大学出版社2023年1月。