怎么看“国有企业家”这个称呼?宁高宁:有冒险精神和创造精神的人都能成为企业家

原标题:宁高宁|智慧的国企“放牛娃”

企业家杂志

宁高宁担任过多家世界500强企业的央企董事长,自称为国有企业“放牛”。2021年5月8日,中国中化控股有限责任公司(以下简称中国中化)正式揭牌成立,宁高宁成为这家国有企业的董事长、党组书记。

宁高宁

中国中化控股有限责任公司董事长、党组书记

苏勇:作为资深的企业家,在您的职业生涯中,有没有遇见过危机?

宁高宁:有。比如1998年亚洲金融危机,当时我在华润(集团)有限公司(以下简称华润)。那年泰国货币贬值约70%;香港股票下跌约50%。很多银行停止了股票的借贷及杠杆交易,香港特别行政区政府动用千亿港币的政府外汇储备救市。

再有,十年多前的次贷危机席卷美国、欧盟和日本等金融市场。当时我在中粮集团有限公司(以下简称中粮),大宗商品的价格大幅度波动,甚至下降,国际上大量公司破产。

苏勇:那么当时您是如何带领华润、中粮战胜危机的?

宁高宁:对于亚洲金融危机,虽然过去了20多年,现在回头看还是有些后怕。当时,华润做转型投资,手上有大量的现金,不管是电力、地产,还是水泥、金融,成本都比较低,所以那时并没有特别感觉到压力。

在十年前的次贷危机中,中粮当时感觉到了压力,因为中粮当时存有很多的大宗商品滞销,又遭遇大豆价格的暴跌。还有其他商品没有去存货,都在船上。

经过调整资产结构和商品贸易等方式,过了一年左右时间才恢复正常。

苏勇:2020年新冠肺炎疫情突如其来,作为央企,要起到一种压舱石、顶梁柱、稳定器的作用。这种作用是怎样体现的?

宁高宁:2020年我在中国中化集团有限公司(以下简称中化集团)和中国化工集团有限公司(以下简称中国化工)。中化集团是国内最大的石油进口商,主要任务是稳定能源供应;中国化工则很快就生产出了防护服、防护口罩。在“全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会”上,两家企业都受到了表彰。同时,复工复产比较有挑战,为了保证供应链的通畅,中化集团当时租飞机把山东、河南的工人接到福建泉州。

因为在建工程不能停,就面临如何保障国外供应商和专家来国内工作的问题。所有的员工都展现出极大的热情和使命感,也考验了我们整个企业的管理和应急能力。

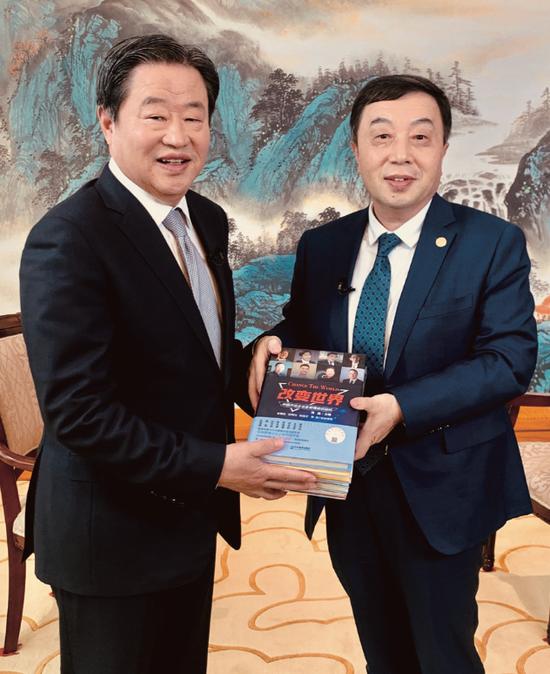

宁高宁(左)中国中化控股有限责任公司董事长、党组书记苏勇(右)复旦大学管理学院教授、博士生导师,复旦大学东方管理研究院院长,中国企业管理研究会副会长

苏勇:采取什么措施来稳定人心?

宁高宁:首先,自己要稳定;其次,要善于沟通,要让信息通畅;再次,调整考评措施,给员工激励。

新冠肺炎疫情也有两面性,危机加速了经济领域的优胜劣汰。

比如,以前每天开会,现在会议明显少了,而且组织结构简单了。与外界联系改变了面对面的方式,采用视频、电话等方式。还有受数字化的影响,很多工作改在线上解决,如线上运营、线上管理、线上沟通、线上决策,甚至用人工智能对化学反应过程进行管理,优化算法。在过去,我们化工厂里都是通过小屏幕、总控室来管理。现在总控室变小了,为什么?人工智能使整个装置在自动地寻求一个最优的反应和生产模式。因为新冠肺炎疫情,倒逼着先进的科学技术的运用,使生产智能化的速度全面加快了。

苏勇:我们知道,中化集团在农业方面的布局也是有很大的手笔,有先正达集团、农业MAP(现代农业技术服务平台),怎么会考虑去做农业方面的大规模投资?

宁高宁:这是各种力量的集合。中化集团做化肥进口,特别是钾肥,自己也生产氮肥和磷肥,有很完善的化肥销售服务网络。中化集团还做农药,目前在国内应该是做得比较好的。同时,中化集团还有中国种子公司。

有两个契机。第一,成立了先正达集团,它在植物保护方面排在全球第一,不论是规模上还是研发创新方面都是第一,同时它也是全球第三大种子公司,在花卉、蔬菜、水果的种子研发生产上都是非常强的。

第二,中化集团在过去一直是向农民销售种子、农药、化肥等农资产品,现在是帮助农民做好农业。一直以来农业种植方式没有大的改变,加上中国农业比较分散,较难实施新的种植方式。中化集团从农民的痛点出发,提出“种出好品质,卖出好价钱”理念,并建立“MAP中心”。

聚焦以种业为代表的生命科学和材料科学等主业战略,引领行业转型升级,着力打造原创技术策源地和现代产业链链长,保障国家产业链、供应链安全稳定。

“MAP中心”给农民提供教育培训,从测土开始,服务涵盖天气预报、选种、选作物营养产品、选植保产品、找销售渠道等,也给农民提供金融服务,可以帮农民每亩增收300~350元。

苏勇:您认为生物化学以后是化学领域中非常有潜力的领域吗?

宁高宁:绿色转型是趋势。第一,从全球人口来看,预测到2025年将达到85亿~90亿人口,人们不仅对食物数量的需求有增长,对食物品质和营养的需求也会提升。第二,农业本身,传统农化产品,不管是化肥,还是农药,都对环境带来污染,必须解决。

农业看起来是一个很“土”的事儿,实际上,畜牧业、养殖业等都是有高科技含量的。发展除了靠科技、靠技术,还要运用绿色环保理念,使其变成环境友好型的可持续发展。

苏勇:中国中化将如何在稳定供应链、产业链方面发挥作用?

宁高宁:比较各行业供应链,化学工业产业链和供应链逻辑特征最明显,因为各个环节联系紧密,从原料上游到加工下游,一环套一环,且园区化特征显著。比如,中国中化的一条环氧树脂产业链,通过自主技术延伸到上游,不仅有成本、环保、安全生产等优势,还把企业带入新的发展模式里。从企业自身来说,希望能够建立一个相对稳定的区域性的产业链和产业网络。

中国中化作为唯一一家以化工为核心主业的中央企业,成立以来,聚焦以种业为代表的生命科学和材料科学等主业战略,引领行业转型升级,着力打造原创技术策源地和现代产业链链长,保障国家产业链、供应链安全稳定。在成立元年,公司改革发展各方面取得优异成绩,营业收入和利润总额较重组前增幅超过30%。

苏勇:您无论是在华润、中粮,还是中国中化都提出很明确的战略,是怎么考虑的?这些战略的出台有没有共性?

宁高宁:在华润提出了“面向内地再造一个新华润”;在中粮提出了“从田间到餐桌的全产业链中粮”;到现在的中国中化坚持“科学至上、知行合一”战略。共性是希望找到一个成长的空间。但每个企业成长的方式是不一样的,因为面临的环境是不同的。

华润为什么要面向内地呢?因为华润过去的战略是“背靠内地,走向世界”。华润是一个外向型的窗口企业,基本上就是出口,在鼎盛时期接近中国出口总量的30%。但到20世纪90年代,外贸放开,当时全球成长的热点转移到内地。所以,华润那年的年报上,我选了一个“桥”的主题,华润要在中国香港、内地和世界之间承担桥梁的功能。这个理念引领华润发展多年,利用中国香港的资本市场、管理能力、法律环境与国际接轨,同时,在内地建立产业。

而中粮当时面对的挑战:第一是粮食安全,要够吃;第二是食品安全,要吃好。我刚到中粮的时候,大豆进口不多,玉米还出口。但是,由于中国食品结构变化等原因,现在,全世界相当比例的大豆是运往中国的。

苏勇:为什么要做全产业链呢?

宁高宁:首先要保证粮食安全。中粮不仅在国外收购了很多公司,还在瑞士、巴西、阿根廷、美国、俄罗斯等国家建了分公司,承担港口、码头、铁路等的货运和收储功能,建立起全球产业链能保证中国的粮食安全。新冠肺炎疫情发生后,其作用就充分体现出来了。其次是食品安全。通过提升产业链管理,保证了食品安全。比如,蒙牛链接到现代牧业,成立了专门养奶牛产奶的公司,从源头保证了奶制品的安全,一路下来形成从田间到餐桌的产业链。只有全产业链才有好产品,包括后来的全球产业链,既可以保证食品供给,又可以保证粮食安全。

苏勇:为什么提出“科学至上”呢?

宁高宁:这更具挑战性。“科学至上”这个概念是大家一起讨论的结果。中化集团做过的可持续、回报率高、对社会贡献大的业务,都是因为产品的科技创新。比如,中化集团的空调制冷剂,包括汽车制冷剂,一直做得很好,有很大的市场份额,毛利率高、竞争对手少,为什么?因为有技术突破。所以,一定要沿着科学技术的路子往前走。

苏勇:您注重行动学习,是怎样带领大家开展行动学习的?

宁高宁:行动学习是一个组织发展的方法和工具。这个概念最初来源于战争,为了让每一个参战的人都清楚地理解战略布局和战术而采取的方法,后来被运用到企业管理中。行动学习法真正的核心是对人的尊重、对团队的尊重,要把大家的智慧激发出来,提炼出来,智慧在团队中。

苏勇:您坚持和大家互动、交流,以场景式进入,让员工都觉得耳目一新。

宁高宁:企业作为组织,是集体的力量,是集体的组织管理。要调动大家的智慧,每个人都说话了,企业内部矛盾就小了。另外,公司所做的所有业务,每个人可以参与讨论、接受培训,形成共识,让组织变得有信念、有理想,战略执行也就有效了。

苏勇:您擅于做并购,在并购中应注重什么?有什么规律?

宁高宁:华润几乎没有主业,做的是多元化,那时候的市场环境和机会也比较好。中粮就相对专业化,大比例是粮食和食品。对中化集团来说,要看它在产业里的位置和技术的先进性,还有战略要实现“1+1>2”。

并购的前提要看有没有协同性。如果进入的是新行业,则要看这个企业在行业里是不是属于专精特新“小巨人”企业。对于老行业,除了看协同性外还要看管理团队,整合的过程中团队融合非常重要。

苏勇:您怎么看“国有企业家”这个称呼?

宁高宁:有冒险精神和创造精神的人都能成为企业家。国有企业一样要创新、要承担风险,要把小企业做大,把坏企业做好,建立新企业,有着同样的使命、责任,其实和一般其他类型的企业家是没有差异的。

苏勇:中国中化将如何“打造世界一流企业”?您有什么规划?

宁高宁:深化整合协同,优化战略布局,是打造世界一流企业的前提和基础。中国中化成立后,通过资源整合,优化产业结构,有效促进“1+1>2”的协同效应发挥。

行动学习法的核心是对人的尊重、对团队的尊重。智慧在团队中,要把大家的智慧激发出来,提炼出来。

公司深入挖掘产业链上下游协同潜力,重点打造十条优势产业链和五条潜力产业链,以及重点发展国内四大化工产业园区和若干产业基地;在农业领域,中国中化所属的世界第一大农业科技企业先正达集团,得益于其在全球实施的跨业务单元协同举措,整体营业收入已连续两年位于行业全球第一。

创新驱动发展,服务国计民生,是打造世界一流企业的使命和担当。中国中化肩负着打好种业翻身仗、促进农业现代化转型的主力军使命,成立了种业战略发展领导小组,通过实施“种业繁荣计划”,组建“种业共创平台”,建设国家玉米种业技术创新中心,不断加强关键技术攻关,保障粮食安全和农业增收增效。公司还通过MAP提供全产业链和数字化服务,解决“谁来种地”“如何种好地”难题。

化工新材料是新能源等战略性新兴产业的重要基础,目前我国市场规模达万亿元左右,但高端产品自给率仍然较低。中国中化成立后,进一步加快化工新材料产业补短板步伐,构建优势产业链和潜力产业链,发展高端化、差异化、特种化的高附加值产品,保障相关产业供应链、产业链安全稳定。公司还通过筹备“中央研究院”,旨在对共性、基础性、前沿性研究进一步加大投入力度。

推动绿色转型,践行低碳发展,是打造世界一流企业的动力和方向。中国中化将站在行业未来发展的高度,争做“双碳”大考中的排头兵。公司将结合产业特点和技术优势,大力实施能效提升与清洁能源替代,推进产业结构升级,打造绿色低碳农业,开展工业废物资源化利用,推动公司绿色低碳发展,引领行业如期实现“碳达峰、碳中和”目标。

2022年是进入全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的重要一年,中国中化将遵循“科学至上”理念,奋力打造科技驱动的创新型企业和世界一流的综合性化工企业,引领我国化工行业朝着科技驱动、创新引领、绿色环保、安全健康的方向迈进,以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开!