摆脱唯美主义沙龙摄影

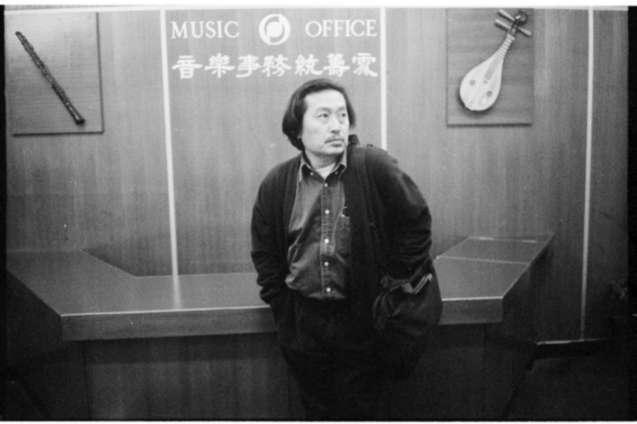

台湾摄影家张照堂(1943—2024)

▌胡武功

我是从摄影作品上认识台湾摄影家张照堂的。1989年应《摄影》丛书(浙江摄影出版社)之邀,让我写一篇关于张照堂作品的评述。从编辑部发来的张照堂简历中,获知他和我都是上世纪40年代生人。由于台湾社会生活摄影起步时间比大陆早,张照堂先生于1959年从师第一代社会生活摄影家郑桑溪、张才。可以说,他是台湾第二代社会生活摄影的代表人物。我这样认为不仅是他有大量台湾“解严”后的作品,更重要的是他于1988年就出版了《影像的追寻》一书。该书主要内容是梳理台湾摄影的脉络和记录资深摄影家的时代脚印,张照堂说:在这些写实摄影作品中,我们第一眼见到的,或感受最浓烈的,时常先是人,然后才是事件和氛围。他认为,照片中的人与掌握快门取舍的人,是我们探知与了解的两个中心。这些观点都是我非常认同的。于是我结合他的作品撰写了《直面人生》一文。

张照堂把他的一组作品命名为《逆旅》,是很耐人寻味的。在他的心目中,这一方水土是繁衍精灵的圣地。然而,生命是光阴的过客,于是生活在圣地也不过逆旅而已。纵然是风水宝地,也难以消除人生旅程的疲惫、焦虑、烦恼和苦痛。这暧昧时光的临界线上,清晰地映现着人文与历史的光彩。面对着这些一瞬间的永恒定影,使我认识了张照堂先生,同时也在这“一方水土”的自然现实中看见了我自己。常言说一方水土养一方人,对张先生而言,似乎有失宽泛。他生长在台湾,我济命于大陆。然而,同为中华儿女,这“一方水土”的文化基因,不能不造成神州大地潜在的趋同意识与文化指向,从而使海峡两岸的作者不仅有了艺术观念上的共同语言,而且创造出摄影的共同语言。

与张照堂先生首次见面是1990年在西安。1994年3月,在香港举办的当代摄影展上。我们又做过深入交流,互通两岸摄影界的情况。早在1987年台湾“解严”之前,就有邓光南、张才、郑桑溪等一大批写实摄影家已然摆脱了唯美主义沙龙摄影,走出了郎静山的幻梦影界,为上世纪四十年代至六十年代的台湾民间社会留下一批可供审视的证据。2017年11月,我和张照堂在丽水摄影节再次相会,晚上在一个酒吧我们深谈至子夜。这时候的张照堂已经退休,留下的是丰富的影像经历。

张照堂是位多才多艺之人,早在学生时代就迷恋存在主义、荒诞戏剧和超现实主义等现代文化思潮。30年前他与人联合举办过《现代摄影双人展》,引起争论。后来又拍摄了大量电视专题片和电视新闻片,并获台湾的金钟、金马奖。他不但注重实践,同时注重从实践中总结和抽象出相应的理论。这种广泛涉猎,对他思考社会人生,选择多种艺术形式以适应自己的创造个性提供了多维参照系。

我是久仰张照堂先生的作品和精神的,他和庄灵等摄影人开创了台湾的新摄影。如果说郎静山的“风花雪月”赢得了所谓中国式摄影的荣誉,那么照堂兄们创一代新风,首先把摄影还给现实生活。我认为这样的摄影理念甚至比他们的照片本身更具有社会的和摄影学术的意义。好友鲍昆在他的博客中说其摄影是以表象纪实主义风格呈现,实则是表现超现实主义的内心感觉,也不无道理。

这也促使我醒悟了一个道理:在摄影这个极其个性化的劳动创造中,一意孤行,我行我素固然是重要的,而不断地参阅各种现代艺术观念,把它们当成攀登的脚架,从而使自己永远处于一种人类主义的高度,也是必要的。去掉一些实用主义的小家子气,展示一种人类主义的大家风度,是纪实摄影走向历史、走向文化、走向人类的康庄大道。分别时,张照堂送我一本新近再版的《影像的追寻——台湾摄影家写实风貌》并签注:“武功兄指正,张照堂2017年11月18日。”