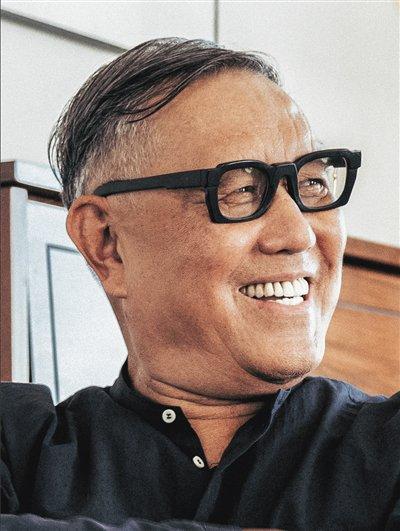

专访|巫鸿 如何“重新理解”中国绘画史?

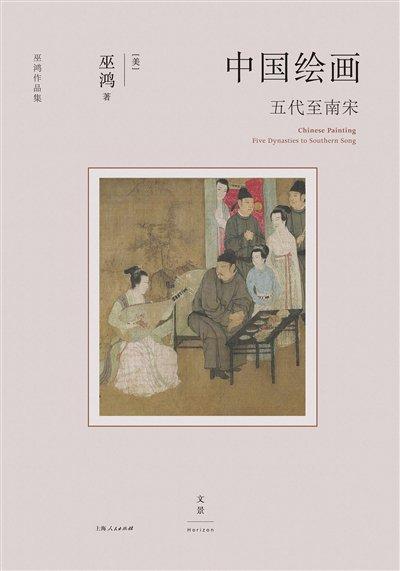

美术史家巫鸿近日出版了新作《中国绘画:五代至南宋》。这是一套通史性的中国美术史著作,共三本,包括去年出版的《中国绘画:远古至唐》,以及还在写作中的第三部,元至清。

书写中国绘画史已形成一些固定范式,比如以朝代与名家来串联写作:一位画家、一部小传、一段风格概述,如有画作流传则举出代表作。这种已成“规定动作”的绘画通史写作法,或许方便但无法令人满足。《中国绘画:五代至南宋》放弃了这种写法,试图呈现一部更加多元、互动的美术史。在作品选择上,巫鸿很重视考古美术的最新材料,包括墓葬中发掘的画作和遗址中现存的壁画,其真伪和时代不存在问题。同时他也尽量利用大多数绘画史家都接受的传世作品和一些来源明确的早期摹本。一些画作虽大名鼎鼎,但如不属于这两个范畴,也就不作为关键历史证据被采用。从这个意义上来说,《中国绘画:五代至南宋》的主要任务并非是依据有限的文献材料列举历史上的重要画家,而是把分析绘画——包括许多无名画作——作为一种书写历史的方法,借此呈现这一时期中国绘画的面貌。

一个更多元、互动的中国美术史

新京报:《中国绘画:五代至南宋》的写作放弃了传统的绘画通史式写作范式,你是如何考虑本书的整体架构的?

巫鸿:对“架构”这个问题我考虑了比较长时间,因为它决定了一部书的整体面貌。我对原来的中国绘画通史著作进行了一些调查。我没有采用以画家为主线的架构有两个原因:一是这种架构里面视觉的东西——就是作品——其实不多。很多画家虽然古代有记录,但没有可信的作品流传,抄录短短几行字的记录其实对说明那个时期的绘画没有太大的用处。再者,这种写法容易一下就流于分辨真伪的问题。这种“画家名单”式的写法不能真正反映中国美术史的状况,特别是我们现在已经有了很多超越这个名单之外的材料和研究。这些年来对美术史与历史、文化、社会的关系,以及大量的考古美术材料,都很难被传统写法包容。我们面对的挑战是找到一个新的结构,能够最大量地把我们现在对中国美术的理解,包括材料和概念两个方面,有效地汇集起来。

还有一个问题是要不要采用朝代史的框架。现在的做法是基本使用了这个框架,原因在于这套书最后将成为一部可以被用作教科书的通史。它又是中文写的。而朝代史是中国读者最习惯的时间架构。我的做法是采用这个熟悉的结构,然后在里面进行适当的解构和调整。如第一本《中国绘画:远古到唐》就不完全是朝代史,因为远古也没有什么朝代。第二卷“五代至南宋”中的叙事也不是把五代十国作为严格的一段,而是采用了在我看来更合理的10世纪的概念。

新京报:这本书希望呈现一种更多元、互动式的美术史,这个多元互动如何理解?

巫鸿:比如我写10世纪,就很希望把不同地域之间的互动放进来,不光是所谓的“五代”的概念。这样就能够看到更大的艺术动向,比如当时在写实人像方面有了巨大发展,从南到北,从辽代、敦煌到南唐都有很好的例证。这之间肯定有互动,而且我们也发现不同地区的画家是跑来跑去的。

但到了北宋,虽然和外部的绘画传统有所交流,但文人和宫廷,职业画家的互动变成更主要的方面。绘画有它的文化与历史环境,有一个整体的机制,它是一个生命体。这本书希望把这种机制和生命力写出来。比如,宋代一方面“以文治国”,同时也有多元的地方性。绘画是如何与这个大环境联系的?艺术作为一个生命体,如何在更大的空间中生长出来?这是我比较希望讲述的。

媒材为何重要?中国绘画从壁画到卷轴化的转型

新京报:我注意到你很早就关注媒材问题了,《重屏》出版(1996年)到现在也已经27年了。你最近还有另外一本新书《艺术与物性》,也关注相关的问题。你是因什么样的契机开始关注艺术的媒材和物性的?

巫鸿:上世纪90年代中旬我连续出了两本完全不一样的书:1995年出了《中国古代艺术与建筑中的“纪念碑性”》,1996年出了《重屏:中国绘画中的媒材与再现》。《重屏》主要谈屏风,也谈手卷。后来一看,我发现这两本书考虑的很多和“物”有关。

“物”这个词有两种意思:一个是物体、物件;还有一个是物质或者材质,比如玉、青铜、玻璃等。现在做的“物性”更属于第二个范畴,而《重屏》中谈的绘画媒材更接近第一个范畴:每张画同时是个物件,不管是卷轴或是屏风,它总是一个物质的载体。

我当时在哈佛大学看了和学了不少别的文化的东西,感到世界上不同绘画传统的相似和差异,一是显示在画的内容和形象上,还有就是表现在画的使用形态和观看方法上,这第二个方面实际上更基本。一下跳到形象上的比较,就会越过了一个非常重要的层次。

我曾在哈佛大学教过一堂课,我让学生把书上印的一段段的切割了的黑白画面先复印出来,然后用剪刀、纸、糨糊做回一张手卷画。经过这样的重构再去分析,写出来的文章就很不一样,一下子就体会到了读画的方法,看到画面中的时间流动。当然对绘画媒材的重视并不是我一个人的主张,但这方面我一直是比较强调的。

新京报:从绘画媒材来说,你在这本书里特别强调手卷和立轴的地位,它们在这一时期的作用为什么如此重要?

巫鸿:唐代以后,中国绘画的一个很大变化就是完成了从建筑绘画到卷轴画的转型。成熟的立轴在晚唐或10世纪出现,对绘画的构图和观看方法都影响很大。卷轴画——包括立轴和已经存在的手卷——是可移动的绘画,它是一个单独作品。壁画在严格意义上说是建筑的一部分,从属于一个更大的空间。卷轴画地位的上升说明绘画产生了一个本质性的变化,单独的绘画成为艺术家的主要创作对象。欧洲也一样,也经历了一个从壁画、祭坛画向单独作品的过渡。

我在《中国绘画:五代至南宋》里对媒材的讨论比原来又走得远了一步,强调立轴出现后对中国绘画产生的作用。立轴和手卷很不一样,虽然装裱方法相似,但它是挂在墙上或者挂在杆子上,一眼看去一目了然,不像手卷需要慢慢拉开。它们是完全不一样的绘画媒介。它一出现就进入了主流,并对手卷的创作产生一个互动的影响。

有一点我和别人以前都没有谈过,就是立轴和手卷的互动关系,造成10世纪绘画的极大变化,甚至可说是革命。很多了不起的手卷都是这时候产生的,包括顾闳中的《韩熙载夜宴图》、赵幹的《江行初雪图》和《清明上河图》等。这么看来,很多变化是由媒材带来的,就好像当人们发明了电影,就可以用来创作前所未有的作品。古代也是这样,到这个时候,手卷这个媒材被“再发明”,用来做很多不同的事情,就像蒙太奇或长镜头。

宋代女性题材绘画中的“女性空间”

新京报:你在书里提到了好几幅女性题材的绘画,比如《纺车图》《妆靓仕女图》等,如果用你的“女性空间”观念看这几幅图,可以看到当时的女性怎样的状态与处境?

巫鸿:在《中国绘画中的“女性空间”》这本书里,“空间”指绘画中的一个大的语境,我反对把女性形象单独抽出来谈,一谈“仕女画”或“美人画”就是眉毛长什么样,鼻子长什么样,樱桃小口……非常俗气,缺乏知识含量。

古画中的女性人物往往属于更大的绘画空间,其中往往有男性、孩子、山水,还有故事,整个构成了一个作品。各个时代都有这样的画作,但是越到后来,特别是宋代以后,越出现了一个倾向,就是把女性形象独立化,变成孤立的主体。

新京报:这个倾向是不是唐朝的时候就有了,我看你也谈过。

巫鸿:是的,但唐朝那些女性显示的是健康、生气勃勃的形象。宋朝就不一样了,你说的《纺车图》画的是贫穷的妇女,《妆靓仕女图》表现的是一种皇家后花园似的孤零零的空间,女性人物有点哀怨的感觉,完全沉浸在自己的内部。画中虽然没有男子,但实际上有男性的目光看入这个空间。这是宋代产生的新模式,唐代还没有。

《纺车图》其实很有意思,画中的婆媳两个人都非常穷困,被一条线联在一起,决定了画中的空间。前者是个穷困的老太太,后者是还在喂奶的贫穷年轻妇女。不在场的丈夫可能给拉壮丁了。两个女子为了交税而纺织,这个空间构成一个家庭。

《中国绘画:五代至南宋》这本书里特别强调了宋代画家对家庭的重视,很多画描绘的是家庭生活。《纺车图》这张画也属于这种新模式,它表现的也是一个家庭,但是是一个女性的家庭。它真是中国绘画中很少见的、特别感人的一张画。原来研究这张画没有从这种角度去看,把它放在“仕女画”里也放不进去。

新京报:对,而且它表现的也不是一个美的女性形象。

巫鸿:甚至是丑的,有点半人半兽。但其实是非常深刻的、人性的,也传达出画家的社会批判或政治批判。为了解释这幅画我引用了当时的诗,描写的也是乡村妇人的疾苦,完全可以对上,而且“流民图”这种绘画传统也是这个时期产生的。

采写/新京报记者 张婷