巴黎公租房走过的“弯路”,对上海有哪些启示?

2月20日,为期三个月的西岸美术馆 “巴黎建筑(1948-2020):城市进程的见证”展览就将正式闭幕。这是该馆与蓬皮杜中心五年展陈合作项目中的一次大胆创新,首次将蓬皮杜的建筑类馆藏作品大规模引进国内展览,展示了巴黎近百个世界性的经典建筑案例。

让该展深受国内观众喜爱的另一原因,是其展览内容的突破性,并非人们预想中的凯旋门、埃菲尔铁塔、卢浮宫等享誉全球的地标,而是涵盖了巴黎不同时期的住宅、街区、公园、剧院等各种公共空间,展现了百年来“巴黎城”变迁的同时,也为上海的城市更新、公租房建设等带来了参考与启示。

“巴黎建筑(1948-2020):城市进程的见证”

有争议的大居

“虽然主题是‘巴黎建筑’,但展览展现了巴黎城市从局部到整体的变化,很多住宅项目应该是首次为中国观众熟知。”andstudio安棣建筑设计事务所联合创始人王宁曾旅居法国多年,师从普利兹克奖得主、法国著名建筑大师包赞巴克,在看过“巴黎建筑”展后,他提出了一个小小的遗憾。

“展览可以对巴黎的历史背景再介绍得详细些,因为建筑不仅是房子,还反映了一个时代的社会经济问题,从建筑变化可以看到城市发展的不同阶段。”王宁说。

今年春节期间展览现场。 舒抒摄

蓬皮杜中心此次选择来沪展览的巴黎建筑案例中,有不少社会保障房项目,其中还有一些今天看来并不成功的试验,这与巴黎历经的社会变革有密不可分的关联。“巴黎的社会保障住宅与上海现在的公租房,内涵基本是相同的。”王宁告诉记者。

上世纪20年代起,欧洲经济迅速发展,密集型产业出现,大量人口从农村涌向城市,使得以巴黎为代表的城市迅速开启新一轮城市化。在这一时期,英国出现了“花园城市”,法国则开始以建设工人新村,解决不断突出的住房问题。到了二战后,经济复兴更为迅速,城市化进程更快,住房问题开始面临巨量的需求。因此,人们寄希望于用更少的土地建更高密度的住宅,实现人车分流。这使得上世纪40年代末起,“造一个新城”的想法开始在巴黎实践。

相较以往城市建筑都是沿马路而建,道路像植物根系一样慢慢繁衍,在“建新城”的时期,道路和房屋几乎同步建设,甚至可以与原本的城市毫无关联。这一“孤岛新城”模式一度在巴黎等城市推开,也由此诞生了大型居住区的概念。

与工人新村一般容纳几百到上千户家庭不同,大型居住区的人口可以堪比一个城镇,但主要以居住功能为主,将原先在市中心老城区负担不起高昂居住成本的人群迁到城市外围,不仅住房成本降低、住房面积扩大,还有宽敞的马路、花园、停车场等现代化设施。于是,上世纪40年代至70年代之间,巴黎出现了一批以社会保障住房为主的大型居住区。

星城,以马忤斯社会保障住宅区项目,博比尼,1954-1963年,图为展出的建筑研究模型。

其中的代表之一,是1954年至1963年间建设的“巴黎星城”项目,也称为“以马忤斯社会保障住宅区项目”。“巴黎建筑”展中陈列了该项目的模型,可以看到高低错落的住宅楼以及规划清晰的停车场、绿化等公共设施。

这一大居项目来源于上世纪50年代,巴黎强劲的人口增长带来的住房短缺,一批紧急住房项目应运而生,同时也提出了一系列新的居住概念,比如住宅的标准化和预制化、使用公共服务管道等。尽管建造期间为了容纳约3000名居民居住,一些公共服务设施被裁减,但居住区的外围空间得到进一步开发,转化为了服务约1500名儿童的游乐区。

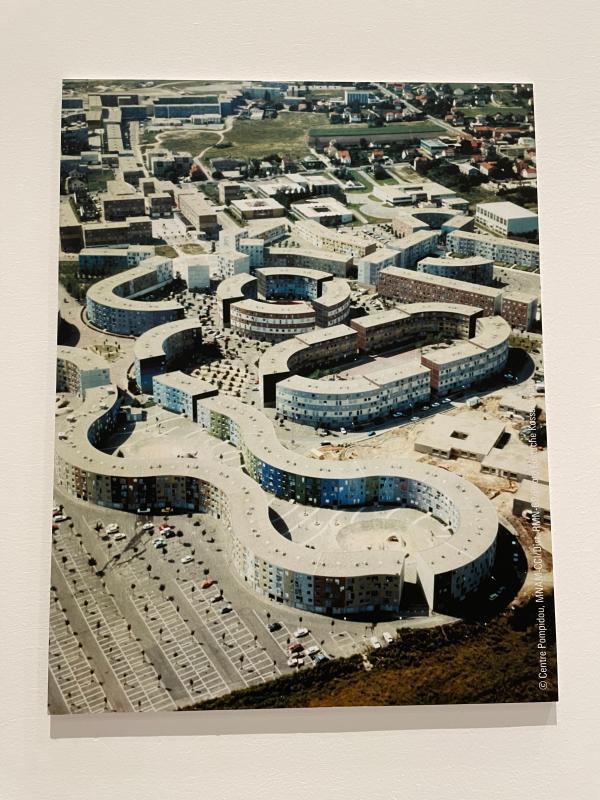

诺亚街区,尚特卢莱维涅,1971-1976年。项目中部分住房面向低收入群体。

然而,到了上世纪70年代后期,远离城市核心区的大居开始暴露出一些问题:周边缺少产业和学校,教育和工作机会不均等;居民钟摆式、潮汐式通勤,加剧了瞬时交通拥堵。更深层次的问题来自于文化认同的缺失。居住在大居保障房中的二代、三代居民,对巴黎的认同感远不如生活在城市中的同龄人。

为此,上世纪70年代末,巴黎停止了大型居住区的建设,开始在大居周边建设学校、引入产业、加强治安。到了上世纪90年代,一些大居开始退出历史舞台,甚至被爆破拆除。与此同时,巴黎开始对每个大区每年的社会住宅保有量进行规定,新建住房项目中也必须保证一定量的廉租房。人们开始意识到建设“混合型社区”的重要性,不要让保障房变成新的“垂直贫民窟”。

“旧瓶装新酒”与“见缝插针”

大型居住区的出现受到了现代主义建筑大师柯布西耶提出的“光辉城市”的影响,通过高密度的住宅楼、宽阔的大道“扫除”传统城市中窄小的街区和街道。

而巴黎市中心则受到了19世纪50至70年代奥斯曼城市规划的深刻影响,一改昔日欧洲中世纪城市阴暗、脏乱的面貌。奥斯曼规划的道路沿街建筑,往往一楼为商铺,2-3层由富人居住,3-4层居住中等收入人群,再往上的楼层则居住了劳工、学生等低收入人群。房屋的层高和居住条件自下而上不断降低。

“虽然当时奥斯曼规划被视为非常超前,但这一设计却让巴黎老城区至今都能较大限度地容纳不同收入水平的人群。”王宁说。

住宅区,法国庞坦,1979-1981年。

于是,眼下巴黎市中心许多老建筑都开启了“旧瓶装新酒”的更新,只要条件允许,就能改造成博物馆、保障住宅、联合办公空间,能够适应城市在不同时期的需求变化。“这可能是为什么巴黎主城区的外观看起来一百多年都没什么变化,但城市的内在功能却一直在改变。”

“见缝插针”地试验创新型建筑,也是巴黎保障住宅的特点之一。

“巴黎建筑”展中,一个名为“索纳克特拉单身移民之家”的住宅项目,让不少观众参观时都被其名字吸引。这一建于1966年至1971年间的项目,主要目的就是为了改善单身工人的生活条件,实现社会住房的现代化。两座大楼圆形的外观也融合了建筑的组织性和丰富的功能性,改变了当时巴黎人对社会住房的看法。

索纳克特拉单身移民之家,南泰尔,1966-1971年,爱德华·门凯斯设计。

由包赞巴克和建筑师贝纳莫设计的奥特佛尔姆街住宅区,后来则成为巴黎不少中等收入人群和高级知识分子的居住地,这一建成于1979年的项目也被视为巴黎城市规划的一个重要转折点——从大型居住区中与城市肌理分离的巨型建筑、高楼、和底层楼群,回归到传统的城市街巷中。

在这一项目中,包赞巴克利用当时巴黎刚被批准的《土地使用计划》(pos)中有关土地使用计划的固有限制,在一个狭窄、封闭的梯形地块,围绕一条街道、一座广场和众多庭院规划了209套社会保障住房单元,成功地平衡了老城区和当代建筑,也开发出了一种新的住宅建设模式。良好的采光和对隐私的保护,也使其成为对居住有品质要求的人群的租房首选。

奥特佛尔姆住宅区,巴黎,1975-1979年,由建筑师克里斯蒂安·德·包赞巴克设计。他还主持了上音歌剧院的设计。

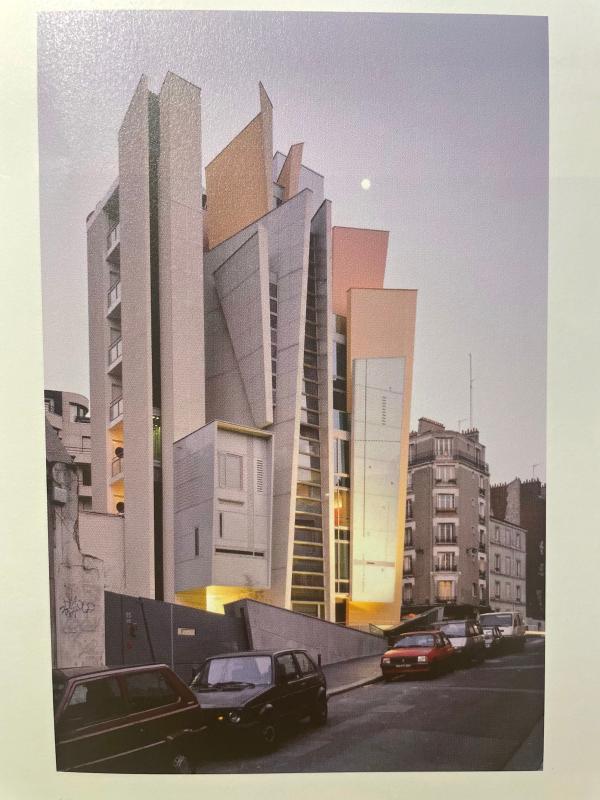

共有10个住房单元的住宅楼,巴黎佩勒波尔街,1994-2000年,弗雷德里克·博雷尔设计。

在巴黎佩勒波尔街,一座建成于2000年、只有10个单元的住宅楼,今天看来却仍然非常前卫。这是建筑师弗雷德里克·博雷尔的作品,坐落在2条街道分割出的一个三角形地块,周围是建于上世纪70年代的住宅。

博雷尔从成衣剪裁中获取灵感,利用板材、混凝土、石头、玻璃等材料,将建筑外形“拼贴”成了相互穿插的紧凑结构,外观犹如参差排布的一张张纸片。但住宅内部,每一层都有隐藏在外立面空隙中的阳台,可以让居民近距离地俯瞰城市,感受一天中不同时段的光线变化。

在巴黎,不少保障住宅都兼具功能性和独特的外观。王宁表示,一方面,巴黎的保障住宅可以有开发商参与建设,政府会给予贷款等方面的支持。另一方面,法国的保障房项目中,建筑师的话语权较大,只要是在预算和法规允许的范围内,建筑风格可以大胆创新,让保障房成为城市新型住房的试验场。

“人们相信空间可以改变人的生活模式和认知,而新奇的空间一定程度上可以激发更多的创造力。”

巴黎unic社会保障住宅楼,2012-2018年,由中国建筑师马岩松创立的mad建筑事务所设计。

“15分钟生活圈”与公租房结合

旅居巴黎多年,在王宁看来,人们对巴黎印象最深的一定包括了居住体验。“在市区,15分钟甚至5分钟的步行半径内,就能遇到公交站、地铁站、面包房、餐厅等几乎满足所有基本生活需求的设施。”

“15分钟生活圈”,让巴黎人对自己生活的社区有着强烈的认同感,这得益于高密度的街道网络,也有赖于高强度的生活质量——人们在“生活圈”里能完成的事情越多,在“圈”里生活的幸福感自然就越高。

而当“15分钟生活圈”与公租房结合时,就能成为吸引青年人才的重要的磁场。“我在巴黎读书时,最满足的一件事就是能用比较理想的价格住在最市中心的地方,走到蓬皮杜中心只需要5分钟,去美术馆、看展览就成为了我的生活日常。”王宁说。

而无论是在巴黎还是上海,对来到这些世界级城市闯荡的年轻人来说,居住的房屋或许并不用高级,但如果下楼后就能触手可及优质的文化、医疗、教育、商业等各类资源,那么对这座城市的归属感和认同感无疑会更深。

建筑大师妹岛和世与西泽立卫设计的巴黎法约勒元帅大道社会保障住宅楼模型,共有100个住房单元。

奥斯曼规划为巴黎市区容纳不同居住需求的人群留下了空间。而在上海,近年来位于市中心的人才公寓项目则逐步探索起公租房的多样性。位于永嘉路492弄的“嘉园”人才公寓由一栋小梁薄板住宅改造而来,成为衡复历史文化风貌区中难得的独栋公租房。位于上生·新所的晨品人才公寓,走的则是面向产业人群的品质化路线。

但记者采访中也了解到,即便见缝插针甚至牺牲商业利益在市中心“好地段”建设公租房,仅白领公寓这一项就始终供不应求。被业内人士称为“可遇不可求”的“嘉园”项目投用2年多来,衡复风貌区内鲜见新增的同类公租房项目。

对此,王宁认为,社会各方对“公租房”的认知首先应有所转变。“公租房解决的不仅是居住问题,而是保证城市活力与公平性的重要手段。”

“雅各布+麦克法兰”建筑事务所设计的巴黎19区埃罗尔德社会保障住宅区,共有100个住房单元。

雅各布斯在城市规划经典著作《美国大城市的生与死》中提出了城市的复杂多样性,投射到当下的世界城市来看,无论是上海还是巴黎,都需要不同收入的人群来保障城市的运行。因此,住房作为城市的基础设施,也需要有不同梯度层次来保持城市的“生态平衡”。

而从具体操作层面来看,对已经存在的、功能较为单一的大型居住区,可以通过微更新、城市更新、引入不同人群建立混合型社区等方式来激活这些区域。同时,在城市的高品质地段,也需要配备一定比例的人才公寓、青年公寓,保持城市的年轻力——塞纳河周边有巴黎的保障房项目,那么上海的黄浦江、苏州河两岸,能否也挖潜出年轻人住得起的公租房?

至少“巴黎建筑”展已经告诉我们,“公租房”也能同美术馆、歌剧院一样增强人们的幸福感,成为展现城市气质、产生城市魅力的地方。

栏目主编:唐烨

本文作者:舒抒

文字编辑:舒抒