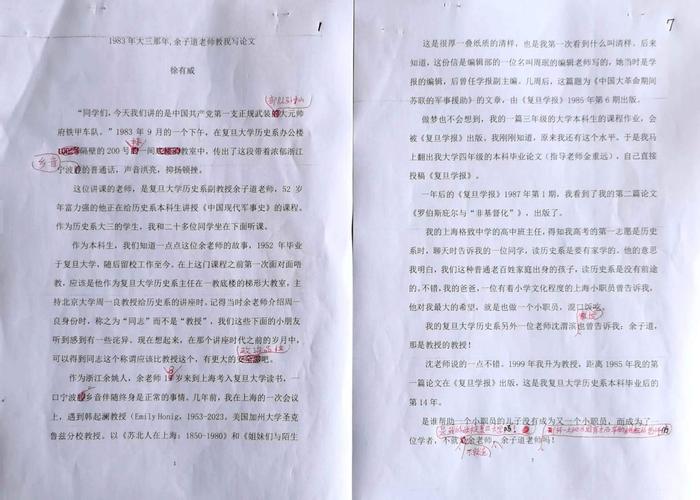

徐有威:1983年大三那年,余子道老师教我写论文

“同学们,今天我们讲的是中国共产党第一支正规武装部队孙中山大元帅府铁甲车队。”1983年9月的一个下午,在复旦大学历史系办公楼隔壁200号楼的一间底楼的教室中,传出了这段带着浓郁浙江宁波乡音的普通话,声音洪亮,抑扬顿挫。

这位讲课的老师,是复旦大学历史系副教授余子道老师,52岁年富力强的他正在给历史系本科生讲授《中国现代军事史》的课程。作为历史系大三的学生,我和二十多位同学坐在下面听课。

作为本科生,我们知道一点点这位余老师的故事:1952年毕业于复旦大学,随后留校工作至今。在上这门课程之前第一次面对面唔教,应该是他作为复旦大学历史系主任在复旦一教底楼的梯形大教室,主持北京大学周一良教授给历史系的讲座时。记得当时余老师介绍周一良身份时,称之为“同志”而不是“教授”,我们这些下面的小朋友听到感到有一些诧异。现在想起来,在那个讲座时代之前的岁月中,得到同志这个称谓应该比教授那个名头,有更大的政治品味吧。

作为浙江余姚人,余老师18岁来到上海考入复旦大学读书,一口宁波乡音伴随终身是正常的事情。几年前,我在上海的一次会议上,遇到韩起澜教授(EmilyHonig,1953-2023。美国加州大学圣克鲁兹分校教授。以《苏北人在上海:1850-1980》和《姐妹们与陌生人:上海棉纱厂女工1919-1949》等闻名于世),餐桌上聊起了我们共同的老师余老师。

作为中国改革开放后第一批来华的美国学者,韩老师曾于1979-1981年在上海复旦大学历史系做访问学者,指导老师就是余老师。“哎,跟余老师上课苦啊,一句话都听不懂。”此时此刻的她,边说边摇头叹息。真是难为她了,好不容易学会了中国的普通话,没想到来到了中国,遇到了这种非标的中国话。当年竖起耳朵睁大眼睛的往事,韩老师有点不堪回首吧。

据复旦大学历史系姜义华老师回忆,余老师先后指导了25位硕士研究生,其中包括来自美国、日本、韩国和苏联高级进修生(傅德华等主编:《近现代中国战争与社会:余子道先生九秩寿庆论文集》,上海人民出版社2021年版,“序言”第3页)。如果现在再把这些外国留学生全部聚集起来,请他们回忆一下他们是怎么听懂余老师的宁波乡音中文,应该是1980年代改革开放史背景下的中外学术交流史上一个有趣的画面。

作为距离电视剧《繁花》中虚拟的上海黄河路上的至真园(现实生活中取景现在的苔圣园饭店)500米之外土生土长的孩子,第一听懂的是上海话,第二是宁波话,最后才是普通话。因为在我家这个石库门房子中,邻居最多的是宁波人。现在听到课堂上余老师的宁波乡音,恍恍惚惚又回到了童年岁月。

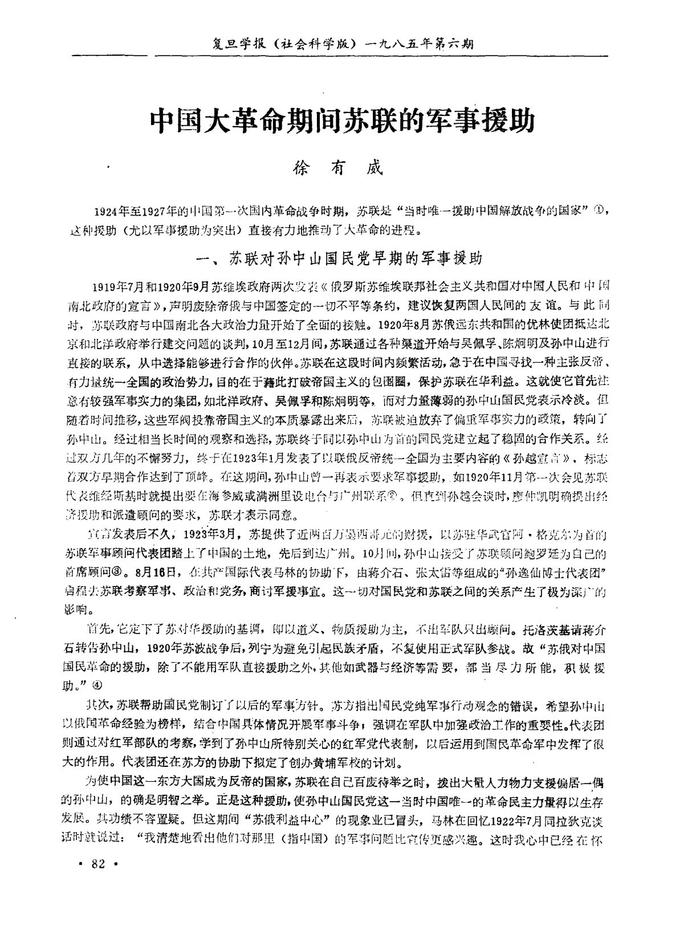

一个学期的课程很快就结束了。余老师布置课程作业,50道课程论文的小题目,整整齐齐写在了黑板上,大家可以随意挑一个。我看到其中一个题目是《中国大革命时期苏联对中国的军事援助》,眼睛顿时一亮。

说起来现在的大学生们肯定不相信,1983年的复旦大学图书馆,纸质版的藏书绝对应付不了那些如饥似渴学生的借阅。图书馆不得不限额出借图书,特别是二楼闭架出借的那些图书。好像图书馆规定,新闻系的学生可以每个人一次性借阅10本,历史系只有5本的份额。即便有5本的份额,等您开单子进去叫图书馆老师查看,回复往往是二个字:“没有!”

由此我平时从来不去二楼的闭架图书馆借书,偷懒去历史系男同学的寝室看他们已经借出来的那些书。我们男同学有五个寝室,我就经常出没其他四个,当然也不放过我们自己的这个寝室。我陆续看到隔壁几个寝室里面的同学借出来的几本新书——中国社会科学出版社出版的《在中国的土地上》《中国国民革命军的北伐》和《冯玉祥与革命军》等,我敏锐地意识到,这些由参与过中国大革命的苏联顾问回忆录的中译本,是余老师这个题目的一手最新资料。

干!

作为一位历史系大三的本科生,要认认真真撰写一篇文章,即便是一篇课程作业,即便放在今天,也是一个不容易的事情吧。在寻找资料的过程中,有几个镜头我至今记忆犹新。

镜头之一,关掉煤气放下炒菜铲的姜义华老师。我现在已经忘记从哪里得知一本著作,也不知道从哪里得知姜义华老师那儿有这本书,那天我上午十一点左右去了姜老师的位于复旦大学第五宿舍的家,问他借这本书。

姜老师那时已经是历史系副主任,平时见面我们这些学生都是满脸含笑,中年发福的身材,看上去如同弥勒佛。姜老师正在煤气灶上炒菜,看到我来了,马上关掉煤气接待我,拿出一包由一张旧报纸包着的复印件。他告诉我,这份复印件是刚刚从北京的中国社科院近代史研究所搞来的。复印件还没有装订好,就是一页一页的散装货。我如获至宝。看完后,我的一位心灵手巧有手工装订功夫和兴趣的表哥,帮助装订好这本散装复印件,最后还做了一个正规的封面,这才还给了姜老师。

18年后的2001年10月,我应台湾地区“中研院”近代史研究所吕芳上所长的邀请,去台北参加有关辛亥革命的学术会议。在会场上意外的遇到了这本书的作者李云汉老师,我马上请他合影留念。那张合影有三位人,我在右侧,李老师居左,居中是曾经记录蒋介石的口授遗嘱的大秘秦孝仪(时任台北故宫博物院院长)。曾经担任国民党党史委员会副主任的李老师此时已退休去加拿大养老。他绝对不会想到,18年前在海峡对岸,曾经有我这个历史系大三的“粉丝”读者。一本台北普通的历史出版物,先整本到了北京,再复印散装到上海,最后成了一份复印件整本。

镜头二,上海社科院图书馆杨康年老师帮助我找书。课程作业一般来说两周之内交稿,因为我准备认真完成,来不及交稿,于是跟余老师说我要晚点交。“可以可以。”余老师一口答应。我说要去上海社科院历史研究所借书看,余老师介绍我去找一位名字叫杨康年的老师。

接下来就是寒假,我那时家在徐家汇附近,骑自行车到位于徐家汇上海社科院历史研究所去借书看。我记得办公室里面有位女老师,看到我这位大学生愣头愣脑地来借书,一脸的惊讶。这位老师告诉我,杨老师现在已经在上海社科院院部的图书馆工作,这个图书馆不在现在历史研究所,而在位于中山公园后门的华东政法学院的院内。于是我又骑着自行车,兜兜转转到了这个图书馆,见到了这位杨老师。

后来才知道,杨老师是上海社科院历史研究所图书资料收集整理方面元老级的开拓者。我问他图书馆是不是有1928年出版的《苏联阴谋文征汇编》。杨老师一口答应,爬上爬下,最后从图书馆顶层的一个角落中,找到了这套书的原件。

据说杨老师最喜欢读书特别是看专业书的年轻人,而看到有年轻读者借阅小说书则不开心。“看闲书,没意思。”看到我借阅如此专业的蒙尘图书,杨老师眉开眼笑。他也是一口浓厚的宁波乡音,啤酒瓶底那么厚的近视眼镜镜片后散发出的慈祥眼神,至今还深深留在我的记忆深处。

之所以要特别说这套书是原件,是因为这套书非常罕见,它的编成过程本身有传奇色彩。我从北京的一位名字叫金再及老师(复旦大学历史系前辈金冲及老师的妹妹)的文章中看到这本书名,按图索骥才知道天下有这本书。应该有八本,遗憾的是,杨老师这里只有四本。补充一句,最后《复旦学报》出版我这篇文章时,来自这本书的内容留着,书名则被删了,大概因为书名看上去敏感吧。

经过一个寒假的努力,我完成这篇约有2万字的课程作业,交稿余老师。过了一段时间,获悉这篇文章的考核成绩为90分。作为一篇本科生的课程作业,这个事情就这样过去。之后一段时间内,我也再没有见到余老师。

半年后的1984年秋季开学后的一个下午,我在去历史系办公室的路上,就在外文系大楼这个位置,偶遇余老师他也在去办公室开会的路上。他一边走一边对我说:“你的文章不错,好好改改,我给你投到《复旦学报》去。”

我听了喜出望外,自然愿意改。于是我马上修改好,再请余老师提提意见,我再修改好。最后誊清文稿后,我在文章署名位置写为“余子道徐有威”。我想这个题目是余老师出的,资料是他指导找的,他帮助修改的,我作为第二作者,天经地义。

记得那是一个雨夜的晚上,在历史系办公楼底楼现代史教研室,余老师看到了这个署名,马上拿出笔,认认真真地把他的名字涂了干干净净,不留一丝痕迹。他边涂边说,我的名字不值钱,不值钱的。接下来这个文章的进展,我没有问,过了一段时间,就忘记了这个事情。

约一年半后1985年12月一个周一下午,那时我已经大学毕业,在上海的中国纺织大学社会科学部做了中国革命史的小助教。办公室的一位同事告诉我,有一份复旦大学寄给我的信。一看,原来是《复旦学报》编辑部寄来了我的文章清样。

这位以《复旦学报》编辑部名义寄来的信中大意是:徐有威老师,你的文章的清样出来了,这是余子道老师送来的。我们去历史系找你,他们说你已经毕业分配到中国纺织大学工作。我们这里就寄给你,你赶快看完这个清样,给我们寄回来,我们马上就要出版了。

这是很厚一叠纸质的清样,也是我第一次看到什么叫清样。后来才知道,这份信是《复旦学报》编辑部的一位名叫周珉的编辑老师写的,她当时是学报的编辑,后曾任学报副主编。几周后,这篇题为《中国大革命期间苏联的军事援助》的文章,由《复旦学报》1985年第6期出版。后来去学报编辑部拜访了周老师,原来她是复旦大学历史系1964年毕业的老前辈,笑眯眯的,说话细声细气,做事认真负责。

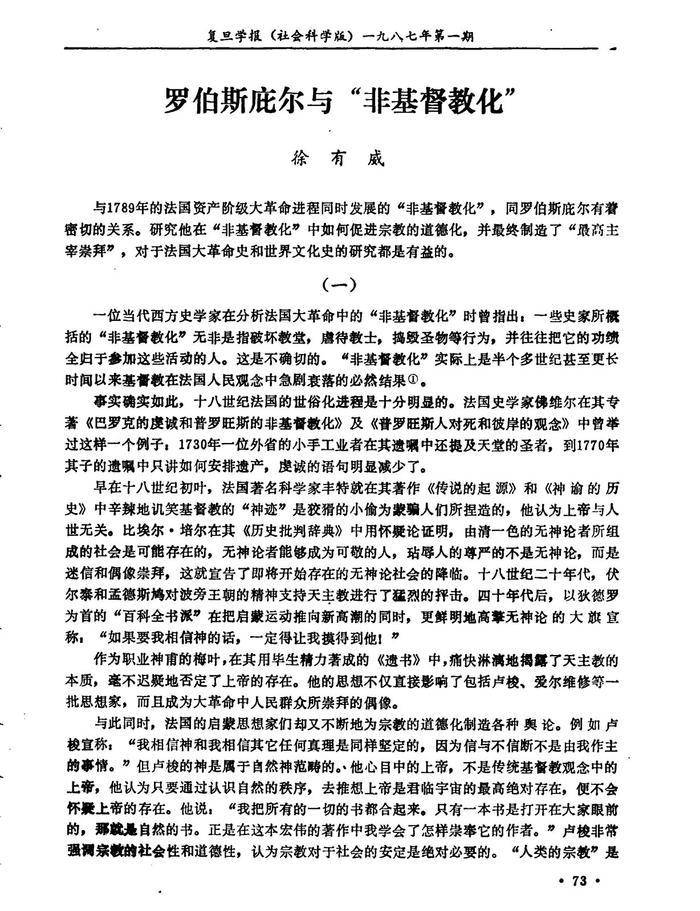

做梦也不会想到,我的一篇三年级的大学本科生的课程作业,会被《复旦学报》出版。我刚刚知道,原来我还有这个学术水平。于是我马上翻出我大学四年级的本科毕业论文(指导老师金重远),自己直接投稿《复旦学报》。

1987年1月,就是一年后的《复旦学报》1987年第1期,我看到了我的第二篇论文《罗伯斯庇尔与“非基督化”》,出版了。

随后我又翻出我在大学二年级的另外一篇作业《试论斯大林的外交政策对苏南关系破裂的影响及其后果》,再投稿学报。周老师看了笑眯眯说:算了算了。现在想起来这个故事,我自己也笑了。年轻有冲劲是好事,但是毕竟不懂事。后来家里乔迁几次,好多书信文件糊里糊涂就永远离开我了。不过,前几天在孔夫子网上看到我意外看到我这篇被拒的33页论文手稿,在“名人墨迹:手稿”栏目中挂着,开价200元大洋。情不自禁,我又笑了。

我的上海格致中学的高中班主任老师,得知我高考的第一志愿是历史系时,聊天时告诉我的一位同学,读历史系是要有家学的。他的意思我明白,我们这种普通老百姓家庭出身的孩子,读历史系是没有前途的。不错,我的爸爸,一位有着小学文化程度的上海小职员曾告诉我,他对我最大的希望,就是也做一个小职员而已。

我的复旦大学历史系另外一位老师沈渭滨教授曾告诉我:余子道,那是教授的教授!沈老师说的一点不错。1999年我升为教授,距离1985年我的第一篇论文在《复旦学报》出版,这是我复旦大学历史系本科毕业后的第14年。

是谁帮助一个小职员的儿子,没有阶层固化复制为上海滩的又一个小职员,而成了一位学者,不就是我的母校复旦大学吗,不就是余老师那样一大批为国育才而辛勤耕耘的老师们吗!

据我所知,在我们这个1981年入校的历史系50位同学的班级中,王维江同学得到沈渭滨老师的推荐,他的习作《杨毓麟略论》出版在1984年的《安徽史学》1985年第1期。李国平同学和历史系赵少荃老师共同执笔的文章《五四运动在复旦》,也出版在《复旦学报》1984年第3期。

顺便补一句,和我大学同寝室四年的维江同学本科毕业后,追随历史系朱维铮教授读硕士,硕士毕业后去德国汉堡大学师从傅敏怡教授(MichaelFriedrich)读博士,现在回到母校复旦大学历史系做了教授。维江同学告诉我,作为大学三年级的学生,他完成《杨毓麟略论》这个习作后,作者署名处就他自己一个人的名字,沈渭滨老师照样帮助介绍投稿出版。沈老师至今被大家记得念着,不是无缘无故的。世界上没有无缘无故的爱哦。

2021年,余老师的一些余门子弟和诸多受过余老师长期教诲的学生,自愿组织出版一本论文集为余老师祝90大寿,这就是由傅德华等主编的《近现代中国战争与社会:余子道先生九秩寿庆论文集》(上海人民出版社2021年版)。我有幸获邀共享其盛。我毫不犹豫把这篇1985年在《复旦学报》的文章,放入这本书中。我认为这是表达对余老师最好敬意的方式。

记得姜义华老师提及,余老师曾经说过:“我要争取为复旦工作到九十岁。”这个心愿,此时此刻余老师已经超额完成了。我建议余老师再定一个小目标:争取为复旦工作到100岁!

余老师,加油!