100年了,为什么我们还要纪念黄埔军校?

1924年6月16日,就在这座岛上,革命先行者孙中山在苏联和中国共产党帮助下创办的陆军军官学校,亦即黄埔军校,举行开学典礼。此后,从黄埔掀起的革命怒潮迅速席卷全国,这片江心小岛也因非比寻常的意义载入史册。

主笔|姜浩峰

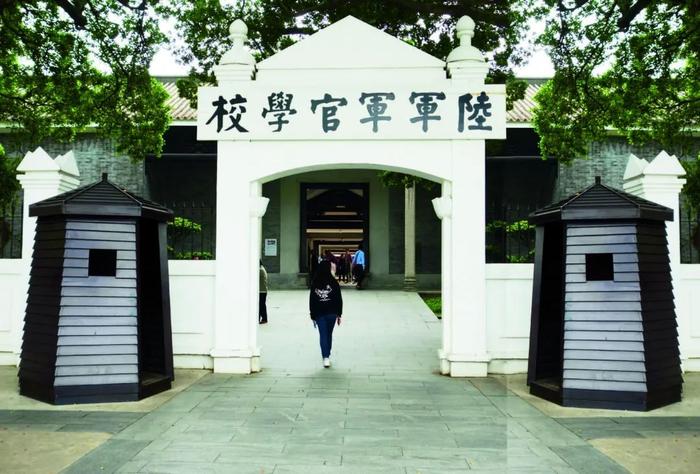

近日,黄埔军校旧址纪念馆发出公告称,因为雨季汛期的缘故,导致该纪念馆整体改造项目工期延长,黄埔军校旧址纪念馆军校路170号大院内各史迹点将延长闭馆至6月16日16时。亦即,6月16日16时起,纪念馆恢复对外开放,当日开放至20时(19时30分起停止进馆)。

黄埔军校旧址纪念馆外景。

回看100年前的6月16日,黄埔军校开学典礼在此举办。看来,施工总算赶在黄埔军校百年纪念日当天完成,旧址纪念馆能够恢复对外开放。

其实,进入6月,从广州,到北京、上海,还有香港、台北等地,中国各地,纪念黄埔军校100周年的各种活动,此起彼伏。

6月2日,在广州举行的“纪念黄埔军校建校100周年学术研讨会”传出这样的声音——“1924年6月,在共产国际、苏联和中国共产党的支持和帮助下,孙中山在广州创办黄埔军校。这是中国第一所真正意义上培养革命军队的新型学校,政治教育与军事训练并重,为中国革命培养和输送了大批军事政治人才,被誉为‘将帅的摇篮’。”在这一由黄埔军校同学会、中共广东省委统战部、中共广东省委党史研究室指导,中共广州市委统战部、中共广州市委党史文献研究室等单位主办的研讨会上,黄埔军校第三任政治部主任周恩来的侄子周秉和在致辞中说,黄埔军校为中国革命、民族抗战做出了极其重大的贡献。“作为黄埔后人,我们有责任,以我们的所知,向海内外向下一代讲述黄埔故事,弘扬黄埔精神,召唤全世界更多中华优秀儿女,学习老一辈黄埔人,忠于民族,热爱祖国,艰苦创业,为新时代中华民族伟大复兴奉献自己的力量。”

“黄埔军校是第一次国共合作的结晶,具有深厚的红色传统,铸就了‘爱国、革命’的和新基因。在黄埔精神的激励下,黄埔军校师生为中国近代史书写了不朽篇章,做出了不可磨灭的历史贡献。我们要缅怀黄埔先辈,弘扬黄埔精神,助力国家统一大业和民族伟大复兴。”6月6日,在京召开的“孙中山与黄埔军校——纪念黄埔军校建校100周年”学术研讨会上,全国人大常委会副委员长、民革中央主席郑建邦如此说道。

坐落在珠江江心的黄埔岛,又名长洲岛,是广州东南方的门户。一百年来,它守望珠江口,见证着中国人民追寻强国强军之梦的历史足迹。1924年6月16日,就在这座岛上,革命先行者孙中山在苏联和中国共产党帮助下创办的陆军军官学校,亦即黄埔军校,举行开学典礼。此后,从黄埔掀起的革命怒潮迅速席卷全国,这片江心小岛也因非比寻常的意义载入史册。

6月6日,“孙中山与黄埔军校——纪念黄埔军校建校100周年”学术研讨会在北京开幕。

建军,怎样的密码

“孙中山的革命实践,在辛亥革命以后,遭遇到许多困难,面临着许多问题,甚而屡遭失败。革命实践不断遭遇挫折,使他越来越深刻地感受到,拥有一支真正可以依靠的武装力量之重要性。”中国社会科学院世界历史研究所研究员汪朝光如此分析,“建军的基础是建军校,打造一支真正可以依靠的武装力量。孙中山办黄埔军校,恰恰是吸取了以往他的革命实践的经验教训,也总结了近代以来中国发展的经验教训。”

回看辛亥革命,尽管推翻了清廷,参照西方资产阶级共和国的蓝图建立了所谓的新秩序,亦即成立了亚洲第一个资产阶级共和国。然而,在民国初年短暂的议会民主政治实践以后,中国旋即又跌入军阀混战的无序状态。其实,探看辛亥革命,从武昌起义,到1912年元旦孙中山在南京就职中华民国临时大总统——这段时间以至之后一段岁月,革命力量仍要与在北京的、袁世凯为首的北洋势力周旋。甚至,如果没有袁世凯选边站队、逼迫清帝退位,革命势力是否能够于1911年10月结束中国两千余年的帝制,亦难定论。

经历20世纪10年代二次革命,亦即讨伐称帝的袁世凯,及至袁世凯去世,可革命力量并不足以推翻北洋政府。在汪朝光看来,孙中山为得到可以依靠的武装力量而创办军校,最重视三件事:引进党的力量、引进主义的力量和创新军校的办学方法。

回望百余年前,1924年1月20日至30日,中国国民党第一次全国代表大会于广州举行。这次会议是在改组国民党和推动国共合作的背景下举行的。当时的孙中山,已经发现并信任起中国共产党的力量。在孙中山看来,比之自己所领导的党经历了辛亥革命、二次革命亦即讨袁之后,仍颇显散沙之处,中国共产党本身是一股特别团结的向上的力量。早在1921年7月,中国共产党第一次全国代表大会于上海、嘉兴举行;时隔一年,1922年7月16日至23日,中共二大在上海南成都路辅德里625号召开;1923年6月12日至20日,中国共产党第三次全国代表大会在广州召开。特别是在广州召开的这次会议,令孙中山找寻到他的革命的新出路——按照中共三大的决定,中国共产党党员李大钊、谭平山、毛泽东、林祖涵、张国焘、李立三、瞿秋白等20多人将参加中国国民党第一次全国代表大会。李大钊被孙中山指派为大会主席团成员。

在中国国民党一大上,大会审议并通过了《中国国民党第一次全国代表大会宣言》草案。草案对三民主义作了新解释,包含了新的内容和新的革命精神,确定了联俄、联共、扶助农工的三大政策,称之为新三民主义。新三民主义的政纲同中国共产党的民主革命纲领在基本原则上是一致的,因而成为国共合作的共同纲领。尽管在大会上,就有关中国共产党党员是否可以加入中国国民党,掀起激烈争议,比如在讨论《中国国民党章程》草案时,有人提及要在章程中增加“本党党员不得加入他党”条款,以反对共产党员“跨党”,但最终通过的该章程,确认了共产党员以个人身份加入国民党的原则。

2023年11月16日去世的中山大学历史学系教授林家有一生致力于孙中山研究。在《孙中山与中国近代化道路研究》《孙中山与近代中国的觉醒》等多部专著里,林家有都曾提到,孙中山认为,建立黄埔军校就是为了造就一支真正的、有理想的革命军作为国民革命的基础。为此,在苏联援助国民党的第一批军事顾问波里亚克、格尔曼、捷列沙托夫、斯莫连采夫、切列潘诺夫等人到达广州以后,孙中山还聘请鲍罗庭为黄埔军校筹备委员会的政治顾问。“黄埔建校后培养的学生不仅要具有军事技能,更重要的是学生要具有较高政治素质和有决心为实现孙中山的民族、民权、民生三民主义英勇奋斗和献身的精神。”林家有曾如此写道。

“升官发财请往他处,贪生畏死勿入斯门”,横批:“革命者来”。1924年6月16日,进入贴有这副对联的木质牌坊的热血青年,迎来了黄埔军校开学典礼,并聆听了孙中山宣布黄埔军校训词。孙中山是在当天清晨6时,与夫人宋庆龄搭乘“江固”号军舰前往黄埔军校的。他选择这一天进行开学典礼,大有深意——整整两年以前,亦即1922年6月16日,陈炯明发动“六一六兵变”。两年时光,革命形势已大为好转。在讨伐陈炯明的斗争中担任粤军第二师参谋长的叶剑英,受命负责黄埔军校招生和选拔教员工作。1924年3月,叶剑英呈递了学校章程,他对教官人选、课程教材大纲的汇报获得充分肯定。此后,叶剑英很快便拟订通过了教学计划,为5月开课做好准备。

中国共产党方面非常重视黄埔军校的工作。在《陆军军官学校最初组织官长名录》和《第一期教职员名录》中,能够查阅到:1920年10月就加入中共北京小组的张申府,1922年7月入党的茅延桢、1922年9月入党并列席过中共三大的金佛庄、1924年入党的曹石泉等共14名中共党员,其中最为著名者,当属1921年春加入中共巴黎小组的周恩来——1924年11月,周恩来出任黄埔军校政治部主任。

周恩来的到任,与张申府推荐有关。在中国共产党创建之初,张申府是“南陈北李”之间的联络者,后由李大钊推荐,参与黄埔军校筹建工作,并担任蒋介石的翻译。在黄埔军校成立之际,张申府担任政治部副主任,并在首任政治部主任戴季陶离去后,代理主任。作为最早加入黄埔军校领导层的中国共产党人、“中共黄埔第一人”,张申府向校方开列一张15人海外优秀学子名单,其中列首位的是周恩来。

周恩来到任后,充实了政治部机构,建立起一套政治部的正常工作秩序和工作制度,重订政治教育计划,加强政治课的教学,丰富政治教育内容。军校还经常邀请国共两党领导人来校演讲,讲解有关革命的各种问题。后来,共产党人恽代英、萧楚女、熊雄、聂荣臻等人也到军校担任政治教官,他们授课很受学生欢迎。

就学员来说,中国共产党从全国各地选派大批党团员和革命青年到军校学习。

按《第一期同学姓名籍贯表》,进校前就加入中国共产党的有1921年10月入党的蒋先云、1923年入党的宣侠父、1922年入党的陈赓等28人。其中陈赓的传奇之处在于1925年10月国民革命军东征讨伐军阀陈炯明时,蒋介石前往前线督战,遇到部队溃散,急得这位黄埔军校校长对警卫连连长陈赓说,自己要开枪自杀成仁。陈赓告诉蒋校长:“这个部队的军官不是黄埔军校训练出来的,不是你的学生。我们撤退到安全地点,再收拢部队,还可以再打。”蒋介石听了陈赓的话,借坎下台阶,不自杀了。当时脚上的伤口还没好的陈赓背着蒋校长,跑到一条河边,送上一艘船。这算是救了蒋一条命。

在校期间,则有进步青年徐向前、左权等99位黄埔一期生加入中国共产党。其中当然也有诸如侯镜如、李默庵这样在第一次国共合作失败后渐渐脱离中共,却在日后又回到人民怀抱者。

孙中山与宋庆龄在黄埔军校合影

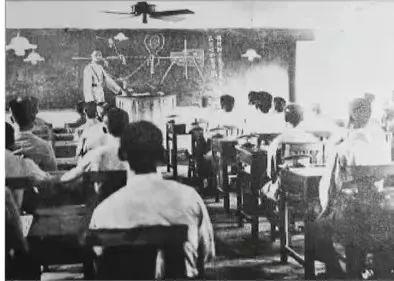

黄埔军校第一期上课情景。

黄埔军校第一期学生在进行单兵训练。

回看黄埔军校前六期师生中,还有诸如聂荣臻、恽代英等著名共产党人曾留下足迹。

以黄埔军校政治部为阵地,以师生中的中共党员、社会主义青年团团员为骨干,周恩来指导成立中国青年军人联合会。崭新的政治制度、丰富的政治教育,有力地激发了师生们的革命热情,校园内革命空气也空前高涨,出现了新的气象。

1924年8月,军校根据孙中山的命令,扣押广州商团私运军械9000多支。黄埔军校先后成立教导第一、二团。1925年4月,经廖仲恺提议,决定以军校教导团第一、二团成立党军第一旅。1925年7月,广州国民政府将所属各军一律改称国民革命军,党军与军校分离,被编为国民革命军第一军。

与军校教导团成立几乎同时,以黄埔军校学生为主要骨干的另一支革命武装——铁甲车队也建立了。“这支革命武装,是周恩来和中共广东区委向孙中山建议并征得他同意后,从军校第一期毕业生中抽调部分党、团员作为骨干建立起来的。它的番号全称是‘建国陆海军大元帅府铁甲车队’。中共从黄埔军校第一期师生中选调了一批人担任干部,又从各地调来一批工人、农民、青年充当队员,也有一部分队员来自大元帅府的卫士队,全队人员150人左右。”中共中央党校中共党史教研部卢毅教授分析,“这其实是中国共产党领导的第一支革命武装力量。第二次东征胜利后,在中国共产党领导下,以铁甲车队全部和从黄埔军校抽调的一部分人为骨干,组建了又一支革命军队——叶挺独立团。这支军队的正式番号是‘国民革命军第四军独立团’,1925年11月在广东肇庆正式成立。独立团连以上干部大都是共产党员。全团设立党支部,由中共广东区委直接领导。叶挺独立团迅速成为一支有高度政治觉悟、有坚强战斗力的革命军队。”

对于这段历史,毛泽东曾经说过:“我们党虽然在一九二一年至一九二四年的三四年中,不懂得直接准备战争和组织军队的重要性;一九二四年至一九二七年,乃至在其以后的一个时期,对此也还认识不足;但是从一九二四年参加黄埔军事学校开始,已进到了新的阶段,开始懂得军事的重要了。经过援助国民党的广东战争和北伐战争,党已掌握了一部分军队。”

统一,民族复兴之基

黄埔军校之成立,很大程度上在于孙中山希望中国统一。无论在南京出任临时大总统,还是此后三次开府广州,孙中山多次表明要用北伐武力统一中国。如他在1912年初表明:“北伐之举,有进无退……临时政府所以枕戈不遑者,方在破虏一事”;其1918年春,几度要求滇军各将士拥护军政府的北伐,“一致进行,排除障碍,统一中国”。在1921年以后,孙又多次强调:“北伐之举,吾等不得不行,……能出兵则可以统一中国”;“统一南北,必以革命之道行之”——“打破武人专制,是我向来的主张,欲贯彻主张就不能不出兵北伐”,“舍此实无良策”;吾辈“最终的高于一切的目的,是举行北伐,统一全中国”。

黄埔军校旧址纪念馆参观者。

然而,回看黄埔建军前后,孙中山还曾多次表达了和平统一中国的美好愿望。1918年10月,孙中山曾称:护法各省为“求根本之统一与和平”,虽“不得已而用兵”,但战祸不可再延,和平急待恢复,故余定“以求和平之根本解决为救国之唯一方针”。1922年,他再三强调:“余素来主张中国南北和平统一”,“解决中国问题,余之政策在以各种和平方法统一国家”,故“对于北廷,仍主张以和平促进统一”。他甚至提出:应以“化兵为工之策,……为今时救国不二法门”——主张通过“废督裁兵”手段,来让各省军阀服从民意,以便实现国家和平统一。

在黄埔军校成立,且完成二期招生之际,在北京,冯玉祥于1924年10月23日发动“首都革命”。之后,冯玉祥、段祺瑞、张作霖先后电邀孙中山北上“共商国是”。孙中山遂提出“召集国民会议,以谋中国之统一与建设”的主张,于当年11月离开广州,先到上海,后于12月底扶病抵达北京。由此可见,坚持和平统一中国,其实也是孙中山的一贯思想主张。1924年冬,在北上途中,孙中山曾郑重宣布:这次“我单骑到北京,……就是以极诚恳的意思,去向全国人民谋和平统一”。

然而,直至1925年3月12日于北京病逝,孙中山并没有见到中国之和平统一。之后的北伐,黄埔师生战功卓著。特别是叶挺独立团作为北伐先遣队,攸县、醴陵、平江、中伙铺车站、汀泗桥、贺胜桥、武昌,每战必胜。

令人发指的是,蒋介石发动“四一二反革命政变”,从上海开始大肆屠杀共产党人,导致第一次国共合作破裂。可之后,按照汪朝光的说法,黄埔师生在抗日战争中,仍发挥了爱国、革命的黄埔精神,为中华民族独立解放立下赫赫战功。

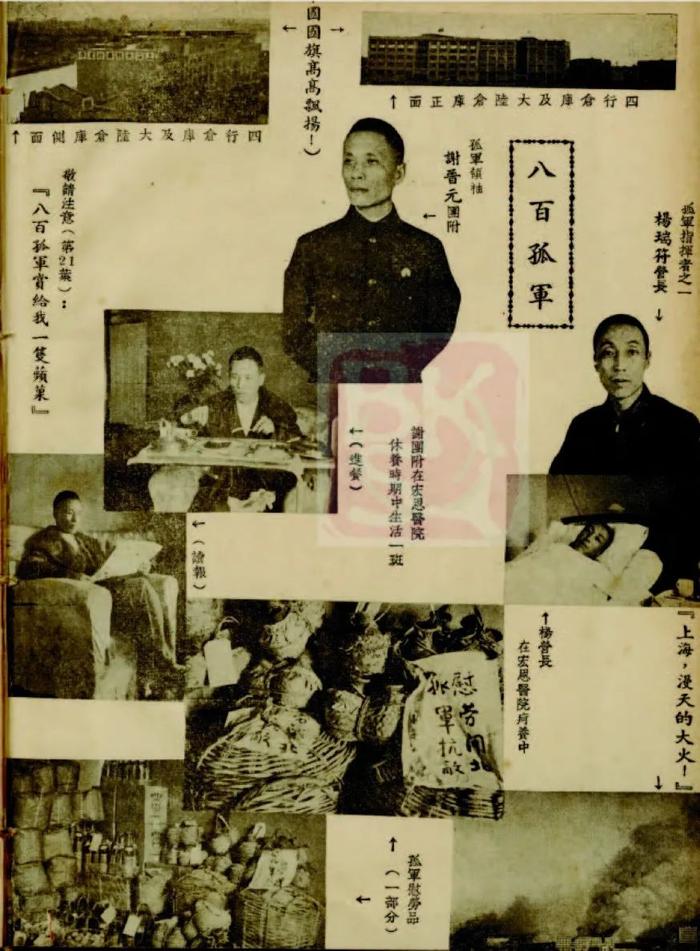

其中值得一书的是1937年八一三淞沪会战期间,率领“八百壮士”死守四行仓库的黄埔四期生谢晋元。近日,据谢晋元孙子谢伟、孙女谢骏透露,谢晋元曾在1938年11月下半月入住当时的法租界宏恩医院治疗。“祖父1937年10月26日接到孙元良手令之后,五天五夜不眠不休,甚至连续一两天粒米未进。这样的情况,使得撤出阵地后的他感到身体出现状况。”谢伟、谢骏称,“开始因长期饥饿过头,胃部失去感觉,经常反酸、腹痛,进而反复胃出血、冒冷汗,以致昏倒在此。孤军营医官汤聘辛救治后,认为要住院治疗,经当时的公共租界工部局同意,祖父得以前往宏恩医院治疗。”

当年谢晋元在宏恩医院(今华东医院)休养的报道。

宏恩医院系如今沪上鼎鼎大名的三甲医院华东医院的前身。在当年来说,宏恩医院也是租界内较好的医院,是一般的巡捕医院所无法比拟的。而宏恩医院方面也对抗日英雄尊敬有加,单独专门安排了两间病房,与一般的住院病区及门诊分开,没有闲杂人等打扰,比较安静。万国商团中华队队长郑侠飞随同住进医院,做英文翻译、各方联络及日常照料工作。听说抗日英雄要住院,医护人员都十分高兴,护士们个个兴高采烈,把病房内外打扫得干干净净,每天都有人送来鲜花,房间里弥漫着清香。谢晋元身体稍微恢复以后,应医护人员的要求与他们合影留念,并写了一些条幅,分别赠送。郑侠飞得到的一幅中堂,写着“富贵不能淫,威武不能屈,贫贱不能移”。还有一副对联,上联是“养天地正气”,下联是“法古今完人”。“这表达了祖父存身立命的做人准则,也与人共勉。”5月,到华东医院探寻祖父就医痕迹的谢骏不无感慨地说。

在谢晋元浴血奋战于淞沪战场的同时,他的黄埔四期步兵科同学林彪正率领八路军115师取得平型关大捷!此战,是国共两党“兄弟阋于墙外御其侮”,第二次握手合作。就八路军来说,整个抗日战争期间牺牲的最高将领是副总参谋长、黄埔一期生左权。1942年,在敌伪扫荡期间,37岁的左权被弹片击中,血染太行,以身殉国……

毛泽东指示,要大力宣传左权的事迹和英雄主义精神。朱德总司令写下千字悼文刊登在《解放日报》。作为曾在黄埔军校为左权师长的周恩来,写下了《左权同志精神不死》,刻碑悼念!

1945年抗战胜利,本是中华儿女统一建国复兴国家的大好时刻,黄埔同学本该联合起来一起建设国家。无奈曾任黄埔军校校长的蒋介石发动内战,不仅令国家再次处于硝烟之中,也令昔日同窗再次面临你死我活的战场厮杀。诸如杜聿明、黄维、宋希濂等黄埔学生出身的国民党军“名将”,最终都成了中国人民解放军的俘虏……

待晚年,这些曾经的俘虏,对中国统一之期盼,却非常强烈。比如1959年获得特赦的宋希濂,于1980年赴美探亲,后定居美国。1982年8月任纽约“中国和平统一促进会”首席顾问。1984年参与发起成立黄埔军校同学会,任副会长。

当年6月16日,亦即黄埔军校成立60年之际,黄埔军校同学会成立。黄埔一期生、毕业时留校任排长的徐向前元帅担任会长。出任邓小平等亲切关怀下成立的这一爱国群众团体之会长,徐向前说出了同学会的宗旨:“发扬黄埔精神,联络同学感情,促进祖国统一,致力振兴中华。”

如今,又四十年过去,台湾黄埔军校同学会后代联谊会理事长、台湾陆军军官学校史政顾问、上海军声文化传媒有限公司总裁丘智贤在纪念黄埔军校建校100周年学术研讨会上表示,自己出生在台湾省,长大成人后得知父亲是黄埔二十一期工兵科学生。“家父当年投笔从戎投身抗战,盼望的是下一代的中国人有和平美好的生活!”如今,虽然两岸尚未统一,且岛内“台独”势力有所抬头。但在丘智贤看来,“台北国民革命忠烈祠当中,黄埔建校初期在东征、北伐牺牲的章琰、曹渊、蒋先云等中共党员,同样奉祀不绝;两岸开放之后,黄埔同学与后代交流频繁”。

“回首一百年来,黄埔军校以其独特的精神魅力,成为中华民族自强不息、团结奋斗的象征之一。今天,我们当然更需要弘扬黄埔精神,它不仅是对历史的纪念,更是对未来的期许。我们要继承和发扬这种精神,以坚定的信念和不懈的努力,为实现中华民族的伟大复兴贡献力量。”这是丘智贤的看法,也是海峡两岸真正的黄埔军人以及后人的看法!