中国福尔摩斯连环“话”丨关于福尔摩斯的批判

自从1896年第一篇“福尔摩斯探案”小说被翻译引进中国,到2010年以来大量《神探夏洛克》“同人小说”在中文互联网世界得到广泛传播,福尔摩斯与侦探小说在百年中国的文化历史发展进程中不断“显影”。

一方面,本专栏主要关注福尔摩斯在中国传播与接受过程中的一些重要且有趣的现象,比如《老残游记》中的人物竟然也会开口便提到“福尔摩斯”;晚清民国时期的中国作者们热衷于书写“福尔摩斯来中国”的滑稽故事;福尔摩斯在当时不仅是文学人物形象,更进入到媒体与商业领域,成为小报名称与香烟品牌;改革开放之初,叶永烈将侦探与科幻相结合,创作出“科学福尔摩斯”系列小说;甚至到2020年,香港作家莫理斯仍在续写“香港福尔摩斯”的传奇……

另一方面,不同于我在之前专著或专栏中更多聚焦文字文本——翻译、创作、评论等文学形式与文字内容固然是我们“阅读”福尔摩斯的基础——本专栏更多关注图像文本与形式,试图从书籍封面、杂志版式、小说插图、电影海报、影视剧照、广告美术、连环画作、儿童绘本与同人漫画等不同历史时期的图像资料入手,来重新讲述福尔摩斯与百年中国之间的复杂关联。因此,本专栏名为“中国福尔摩斯连环‘话’”,其实是从“画”入手,追溯历史时间线索(所谓“连环”),借“画”说“话”。

刘堃《怎样正确地阅读〈福尔摩斯探案〉?》,《读书》1959年第5期。

《人民的巨掌》(1950年)电影剧照。

在1959年《读书》杂志第五期上的《答读者问》栏目中,刊登了刘堃的《怎样正确地阅读〈福尔摩斯探案〉?》一文,作者在文中指出:

十九世纪英国作家阿·柯南道尔所写的《福尔摩斯探案》尽管和当时流行的一些诲淫诲盗的黄色侦探小说有很大程度的不同,但是我们认为它也同样隐藏着极深的思想毒素,这是必须认清的。它的毒素主要表现在以下两个方面:

一,作品中存在着较明显的资本主义、乃至殖民主义的色彩。评价一部文学作品的好坏,首先要看它总的政治思想倾向。作者阿·柯南道尔在这部作品中,尽管在一定程度上揭露了资本主义社会的黑暗、腐朽和资产阶级的虚伪、丑恶的本质,但是由于他本人的出身(他是一个贵族),和他所处的时代关系,所以他是站在本阶级的立场上,为统治者效劳,宣扬资本主义思想,维护资产阶级的法权统治。……

二、作者在作品中极力把福尔摩斯描写成一个神出鬼没,神通广大,高明超群的侦探家。……

他的侦察工作,群众是没有份的。这与我们的侦察方法恰巧是背道而驰的。我们的侦察工作,在党的领导下,坚决地发动和依靠了群众,采取群众路线的方法,因而才取得了巨大的胜利。应当认识:侦察工作绝不是什么神秘的东西,脱离政治,脱离群众,侦察工作要想取得成绩那是根本不可想象的。相反地,只有破除孤立主义和神秘主义的观点,充分地发动群众,把案情向群众公布,倾听群众的意见,使专门机关的工作与群众路线相结合,才能破获案件。

刘堃在文中对以“福尔摩斯探案”为代表的西方侦探小说展开了系统性批判,其批判的主要思路有二:一是“福尔摩斯探案”包含有资本主义、殖民主义色彩(侦探查案,很多情况下维护的是私有财产的安全),与社会主义道路之间存在矛盾;二是小说中凸显的是福尔摩斯的个人英雄主义与作为侦探的神秘性,和当时的群众路线背道而驰。相当于在阶级属性与群众路线两个方面,对侦探小说展开了批判和否定。本文所选的第一幅图像即是刘堃这篇文章发表时的版面。

刘堃的观点也并非其所独有,正如苏联侦探小说作家阿达莫夫在《侦探文学和我》一书中所指出的,侦探作为资产阶级私有财产和社会秩序的维护者,在社会主义的历史语境中失去了其固有的存在合理性,即“著名的文学工作者斯·季纳莫夫在1935年曾写道:‘侦探题材是文学题材中唯一在资本主义社会内部形成,并被这个社会带进文学中来的。对于私有财产的保护者,即密探的崇拜,在这里得到了无以复加的程度;不是别的,正是私有财产使双方展开较量。从而不可避免地是,法律战胜违法行为,秩序战胜混乱,保护人战胜违法者,以及私有财产的拥有者战胜其剥夺者等等。侦探题材就其内容来看,完完全全是资产阶级的。’”([苏联]阿·阿达莫夫:《侦探文学和我——一个作家的笔记》,杨东华等译,群众出版社,1988年)而这一观点更早还可以追溯至俄国著名作家和文学理论家高尔基那里,高尔基也曾指出侦探小说的资产阶级审美趣味:“资产阶级喜欢看到窃贼的灵敏和凶手的狡猾正如喜欢看到侦探的精明一样。侦探文学直到今天仍是欧洲吃得饱饱的人们所最喜爱的精神食粮……”

当时国内对于西方侦探小说的批判,也是一种比较普遍的声音。比如丁玲也认为侦探小说不仅格调不高,甚至是颓废庸俗,并将其连同黑幕、言情等几种旧小说一起归入到“一切是酒后茶余的无聊的谈资。仅仅是这样也还好,可是它还教人如何去调情,去盯梢,去嫖,去赌,侦探小说就告诉人如何杀人灭迹……”的“文学糟粕”行列之中。类似的,在郭沫若的《斥反动文艺》(1948年)一文中,也将侦探小说划作“黄色文艺”,认为“这是标准的封建类型”、“迎合低级趣味,希图横财顺手。在殖民地,特别在敌伪时代,被纵容而利用着,作为麻醉人民意识的工具”,“作品倾向是包含毒素的东西,一被纵容便像黄河决口,泛滥于全中国,为害之烈,甚于鸦片”。

在1961年10月由中华书局出版的《辞海(试行本)》第十分册“文学”部分中的“侦探小说”词条下,其具体名词解释为:

产生和盛行于欧洲资本主义社会的一种通俗小说。描写刑事案件的发生和破案经过,常以协助司法机关专门从事侦察活动的侦探作为中心人物,描绘他们的机智和勇敢,情节曲折离奇紧张。这类作品多数是品格低下,诲淫诲盗,宣传资产阶级道德观的。著名的侦探小说有英国柯南·道尔的《福尔摩斯侦探案》。

《辞海》中对于“侦探小说”这一词条的相关定义,基本上综合了上述刘堃、丁玲等人此前的观点:一方面,侦探小说在社会主义新中国的话语体系中被认为是资产阶级的、脱离了群众路线的小说类型,另一方面又在伦理道德层面被判定是诲淫诲盗、会毒害广大人民群众的、品格低下的文学品种。

关于前文所引刘堃对“福尔摩斯探案”所提出的批评,需要补充说明的另一个背景信息在于,20世纪50年代,“福尔摩斯探案”小说的翻译其实并未彻底断绝。从1957年底到1958年期间,群众出版社先后翻译出版了《巴斯克维尔的猎犬》《四签名》和《血字的研究》三部长篇“福尔摩斯探案”小说,具体版次及印数情况如下:

《巴斯克维尔的猎犬》,倏萤译,北京:群众出版社,1957年(1957年10月初版,首印46000册;1958年6月第2次印刷,印数46001-70000册)。

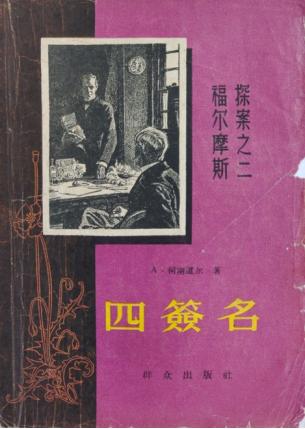

《四签名》,严仁曾译,北京:群众出版社,1958年(1958年3月初版,首印52000册;1958年7月第2次印刷,印数52001-62000册)。

《血字的研究》,丁钟华、袁棣华译,北京:群众出版社,1958年(1958年6月初版,首印65000册)。

也就是说在新中国成立后,西方侦探小说中最具代表性和影响力的“福尔摩斯探案”系列虽然受到批判,但仍旧曾经部分地被重新翻译并出版过,本文所选第二幅图像,就是五十年代群众版《四签名》的小说封面。而从小说出版时间与刘堃文章开头内容可知,刘堃所批评的对象和文章写作缘起正是因为这一次福尔摩斯小说的翻译和出版事件:

来信收到了。你说,群众出版社自从1957年起陆续出版了《福尔摩斯探案》中的《巴斯克维尔猎犬》、《四签名》、《血字的研究》之后,在读者中,特别是在广大青年读者中引起了广泛的注意,而且大家对这些书的认识很不一致。你问,对这些作品应该如何评价,是否可以阅读,以及应当怎样去阅读,等等。我认为,这些问题都是很值得加以研究和探讨的。现在趁复信的机会,谈谈我的一些看法。

进一步来看,1955年3月4日的《文化部党组关于处理反动的、淫秽的、荒诞的书刊图画问题的请示报告》中明确提出,对待图书租赁行业中“一般的侦探小说,如《福尔摩斯侦探案》”,基本态度是“保留”,“一律准予照旧租售”。在事件发生的先后顺序上,先是相关政策上同意“保留”,然后才有了1957-1958年群众出版社重新翻译、出版“福尔摩斯探案”,也才有了刘堃后来的那篇批判文章。

陈思和教授在讨论1950-1970年代文学时,曾提出“民间隐形结构”的概念,即在当时的革命叙事内部,往往隐藏着一些传统的民间文学与文化结构,比如《沙家浜》中阿庆嫂、胡传魁、刁德一、郭建光之间的“一女三男”模式,《红灯记》“赴宴斗鸠山”中的“道魔斗法”模式等等。而在这一时期,“福尔摩斯探案”在受到冲击和批判的同时,也以某种类似“隐形结构”的方式保存了下来。比如1950年的反特电影《人民的巨掌》结尾处,负责审案的两位公安侦察人员的人物形象与身份设定就颇有意味。其中一名身着西装、口衔烟斗的侦察人员薛科长外型上显然有着福尔摩斯的影子,而另一位身穿小褂、相貌憨厚的侦察人员则是他审案时的助手,且构成了影片中喜剧效果的来源。福尔摩斯与华生的组合在这里再次浮现,本文所选的第三幅图像即是来自这部电影的剧照。