42城高校大洗牌,不只是省会的“胜利”

每经记者余蕊均 余洋 每经编辑杨欢

图片来源:摄图网_501289230

6月26日,随着西藏公布2024年普通高等学校招生录取分数线,至此,31省份2024年高考录取分数线均已公布。一边是心仪的学校和专业,一边是现实的分数和排名,这一次,1342万考生将去向何处?

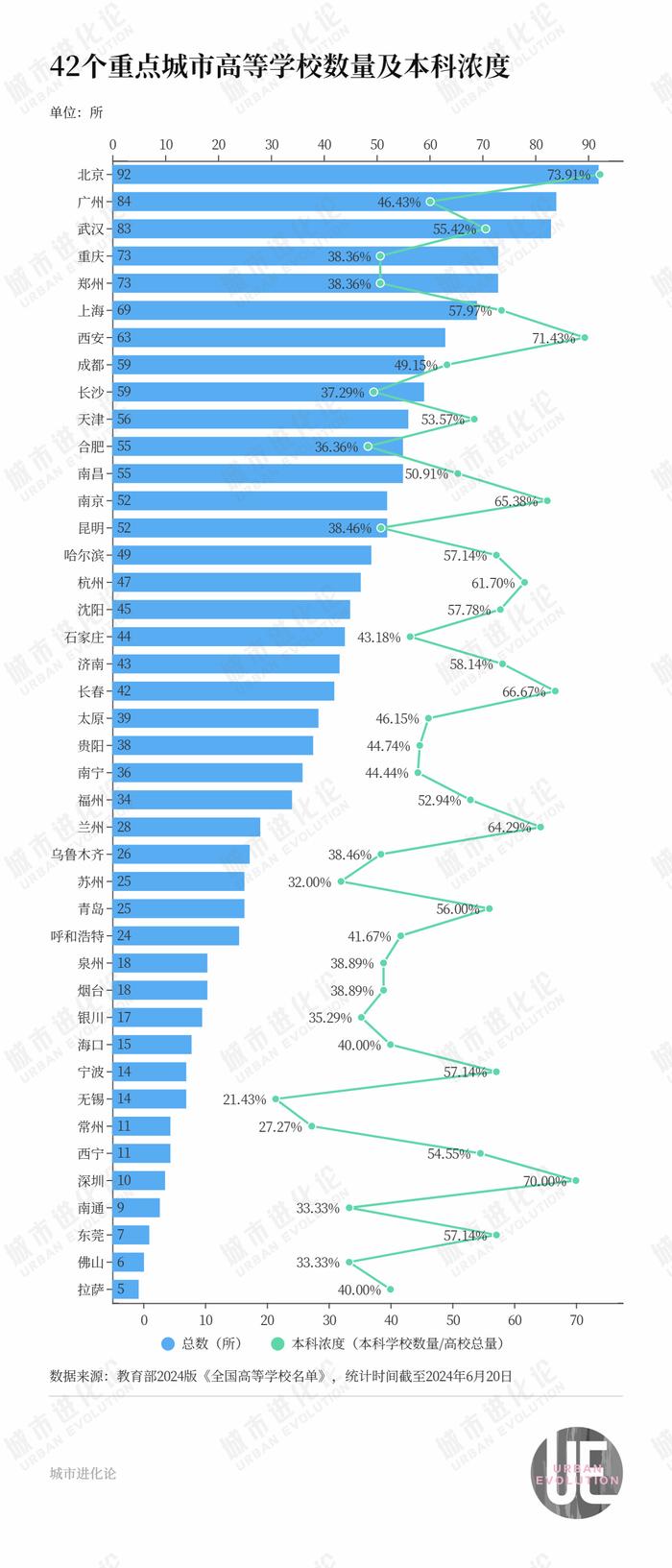

根据教育部最新公布的名单,42座重点城市(直辖市、省会城市和经济大市)集聚了全国半数高校(不含港澳台地区高校),其中本科学校超过6成——

总体来看,北京以92所高校、68所本科毫无悬念地拔得头筹,广州、武汉分列第二、第三位;相比2014年,上海高校总数被武汉、重庆、郑州超过,排名降至第六,天津超越合肥、哈尔滨,跻身十强之列。

值得一提的是,深圳高校总数虽只有10所,但其“本科浓度”达到70%,仅次于北京和西安,十年间新增的4所高校均为本科;“最强地级市”苏州也从一众高行政级别城市的“包围”中实现进位,高校总数反超呼和浩特、紧追兰州,“本科浓度”也比十年前提高12个百分点。

教育非一夕之功。近年来,以广东、浙江、河南为代表的经济大省“疯狂建大学”,明面上当然是瞄准痛点解决“有没有”的问题,而在人口总量下降的大背景下,提高人口质量并尽早“锁定”一批年轻人,更意味深远。

格局

高考报名人数刷新纪录的同时,高校规模也在继续扩张。

截至今年6月,全国共有高等学校3117所,其中普通高等学校2868所,含1308所本科、1560所高职(专科)(以下简称专科)。

对比教育部去年发布的《全国高等学校名单》可以看到,一年间,普通高校增加48所,其中本科33所,专科15所。进一步拉长时间线,2014年至今,普通高校共增加622所,包括389所本科和233所专科。

诚然,高校扩围背后涉及新设、更名、专升本、独立学院转设等多种类型,而各地政府真金白银的投入更是绕不开的推动力。

一个典型是,2015年广东在全国率先启动高水平大学建设后,为助力高校“冲一流、补短板、强特色”的资金投入早已超过百亿元。

十年过去,高校数量超过100所的省份由8个增至12个,河南更以新增53所、总量174所的成绩,力压江苏,成为“高校第一大省”。

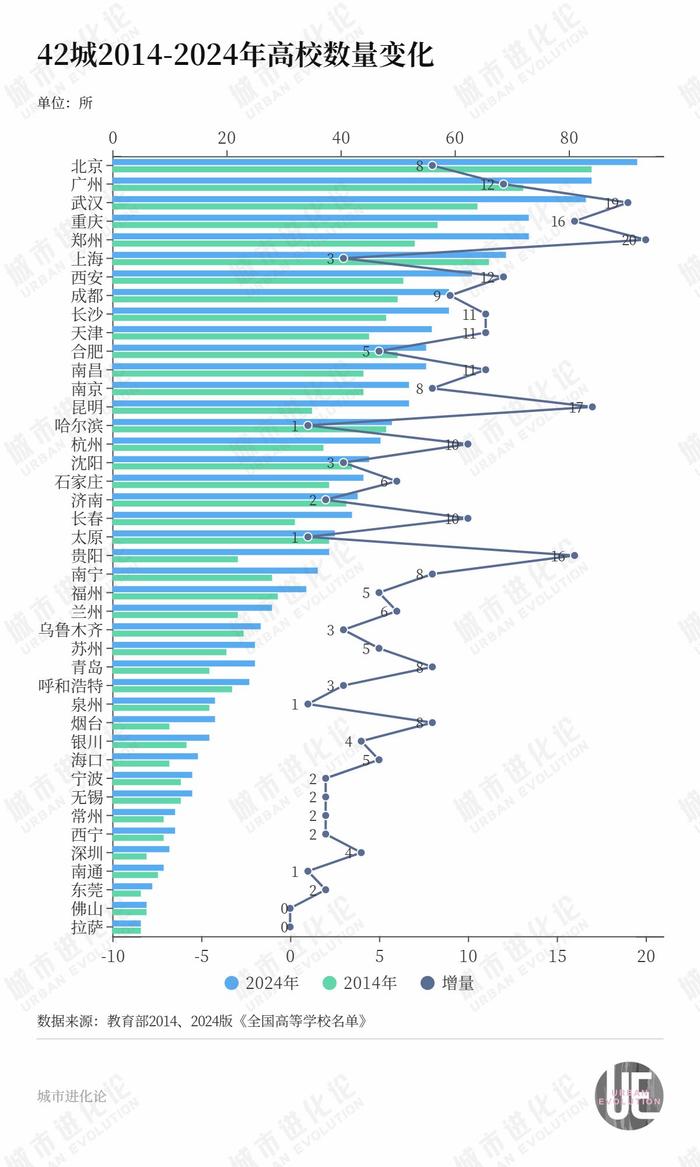

落脚到城市身上,郑州的“起色”也最为明显。数据显示,十年间其高校数量增加20所,为42座重点城市之最,并由此推高总量超过上海,排在北京、广州、武汉之后,与重庆并列“高校第四城”。

与此同时,武汉、昆明的高校数量分别增加19所、17所,重庆、贵阳各有16所,广州、西安、长沙、天津、南昌、杭州、长春等7城也有10余所高校“进账”。42座重点城市中,仅佛山和拉萨没有量上的增长。

值得注意的是,对比2014年的全国高校格局,直辖市、省会城市依然强势,而“后天努力型”城市亦实现进位,迈出重要一步。

其中,“最强地级市”苏州的高校总数由20所增至25所,反超呼和浩特,排名上升一位至27,逼近西北高校重镇兰州(28所);新晋万亿城市烟台新增8所高校,总数达到18所,一举上升三个位次,与泉州并列第30位,排在银川、海口、宁波之前。

结构

从历史积淀中走来的“好大学”是稀缺的,地位自然难以撼动,由此也衍生出一道选择题——后进生们补短板,是主攻本科还是力推专科?

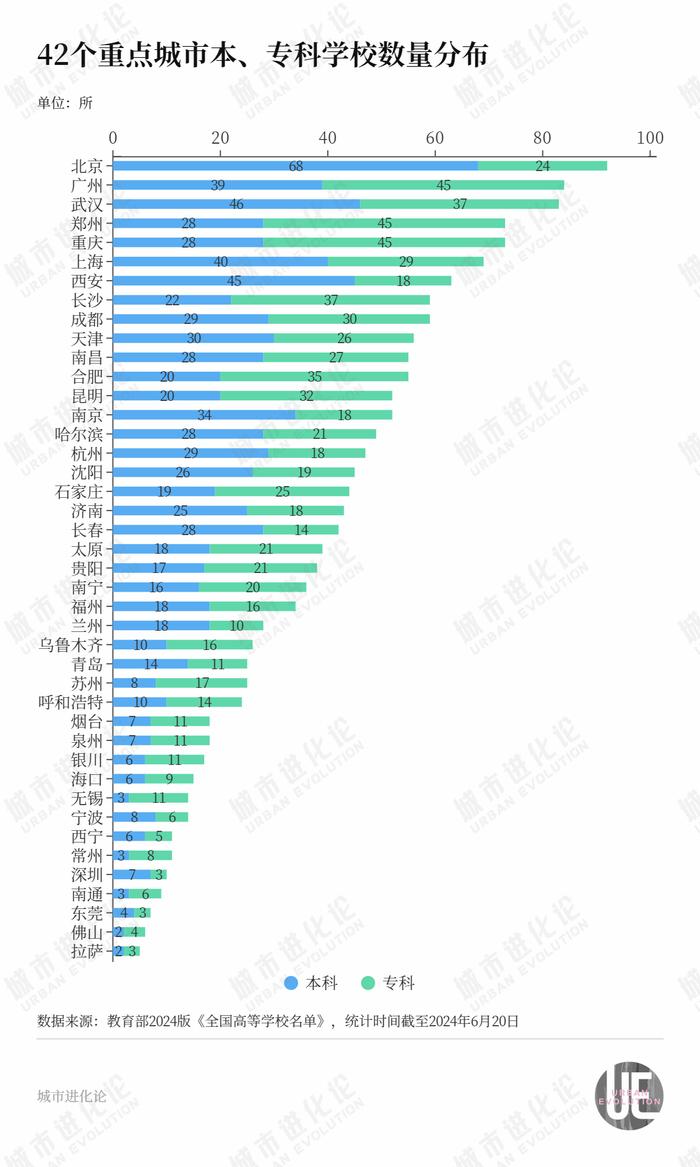

可以看到的是,河南和郑州目前的成效主要靠专科支撑。数据显示,今年河南新增6所高校,包括4所专科和2所本科,目前全省共有114所专科学校,是全国唯一专科数量过百的省份,其中45所位于郑州。

整体而言,中西部省会都在建设专科学校上下了不小力气。比如昆明过去十年新增17所高校,其中11所为专科,涉及消防、轻纺织、水利水电等办学领域;贵阳十年新增16所高校,包括8所专科,覆盖农业、食品、文旅、生态能源等行业。

有学者认为,大力发展职业教育是大势所趋,如果能把职业性、实务性、操作性的教育与地方优势产业、资源、人口、市场等要素有机结合起来,将是中西部地区弯道超车的一种重要举措。

与之形成鲜明对照的是,一向在高教榜上不具优势的深圳,高校总量只有10所,在42座重点城市中排名第38位,但“本科浓度”高达70%,仅次于老牌高教重镇北京(73.9%)和西安(71.4%)。

值得一提的是,寄望建成“深圳的‘中国科学技术大学’”的深圳理工大学日前已正式获批,今年将首批招生。

官方表示,所有学生入学一年后可根据兴趣自主选择专业,“可选专业有计算机科学与技术、材料科学与工程、神经科学、生物技术、药学、生物医学工程”。

相较2014年,深圳的“含本量”提高20个百分点,而相邻的东莞,情况也颇为相似:7所高校、4所本科,“本科浓度”达57%。

事实上,作为大湾区城市,深莞在“中外合作办学及内地与港澳合作办学”的助力下,具备集中火力办本科的优势。目前,广东建成的6所合办大学中,2所落子深圳,1所布局东莞。

公开资料显示,今年开放招生的香港城市大学(东莞)首批设立的四个本科专业为计算机科学与技术、智能制造工程、材料科学与工程、能源与动力工程,被视为结合了“大学优势学科、大湾区发展所需以及东莞的产业基础和未来发展战略”。

集聚

作为经济-人口的主要承载地,42座重点城市集聚了全国52.1%的高校,按办学层次分,包括63.1%的本科、51.3%的专科。

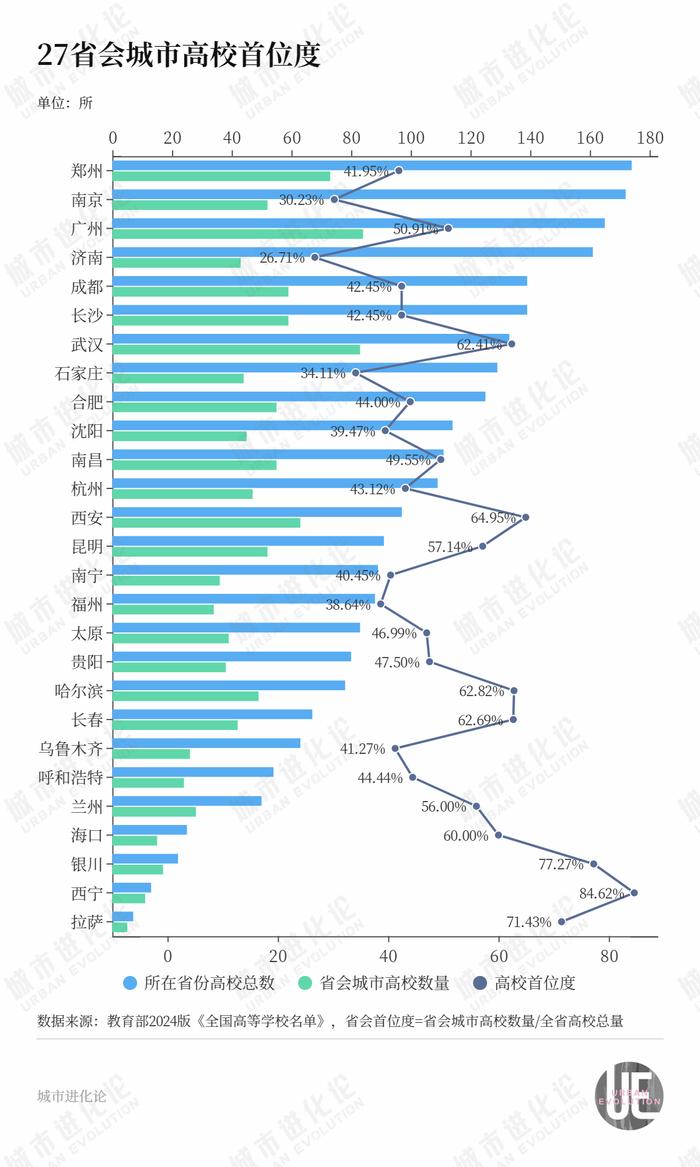

具体到地方层面,省会(省府)依然是高校布局的“主阵地”——

截至今年6月,西部地区的西宁、银川、拉萨“高校首位度”超过70%;

西安、哈尔滨、长春、武汉等老牌高教重镇的“高校首位度”保持在60%以上;

42座重点城市中仅济南的“高校首位度”不足三成。

事实上,十年过去,大部分省会(省府)的“高校首位度”已有所下调,高教资源开始显现出向省内其他城市分散布局的趋势。

比如广州,2014年有72所高校,占广东全省的57.6%,今年这一比例降至50.1%;另一个降幅较大的是成都,“高校首位度”由2014年的51.5%降至最新的42.4%;高教大市南京的“高校首位度”也仅30.2%,比十年前下降2.6个百分点。

与此同时,伴随万亿城市的扩容,本科院校向经济大市集中的态势也愈发明显,“大城”与“大学”表现出更强的一致性。

其中,广州、深圳、东莞、佛山集聚了广东全省71.2%的本科院校,济南、青岛、烟台的“本科含量”占山东全省的比重也达到73.2%,明显高于专科院校的集中度(广东四市集中了59.8%的专科、山东三城集中了37.8%的专科)。

相较而言,江苏的“均衡性”更强——南京、苏州、无锡、常州、南通集聚了全省64.5%的高校,包括65.3%的本科、63.8%的专科。

值得注意的是,广东和江苏在高教资源的布局思路稍显不同。

前者92所专科院校有45所放到了省会,这也导致广州的“本科浓度”仅46.4%,在高校规模十强城市中仅高于重庆、郑州和长沙;

后者94所专科院校只有18所落子南京,保证省会城市“本科浓度”(65.4%)的同时,让苏锡常通“分摊”42所专科院校培育职业技能型人才。

当然,十年树木,百年树人。从质量上来说,“双一流”是更受关注的指标,京沪很长时间内难有挑战者,但条条大路通罗马,紧紧抓住教育-科技-人才这条主线,应是各地立起高校大门之后更为迫切的任务。