一个出租车司机的城市漫游

▌谈炯程

或许,作为一种意念,城市本身只有在观看与被观看的张力中才得以成型。有别于乡土,这些由玻璃幕墙与沥青织成的空间,将会是一条能够生产出陌生感的流水线,这种陌生感仿若胃液,溶解着,消化着城市居民的主体性。本雅明在《波德莱尔笔下第二帝国的巴黎》一文中,将19世纪末由欧仁·奥斯曼重新规划的新巴黎推举为现代城市的范本。而波德莱尔的写作,在他看来,正是为现代性的城市感定音的一种尝试。城市在个人生活的解体中被发明出来,漫游的渴望有时会突然攥住城市人,他们便成为闲逛的“波西米亚人”,在积水与后视镜的闪光中寻找自我。这便是现代城市人的命运。

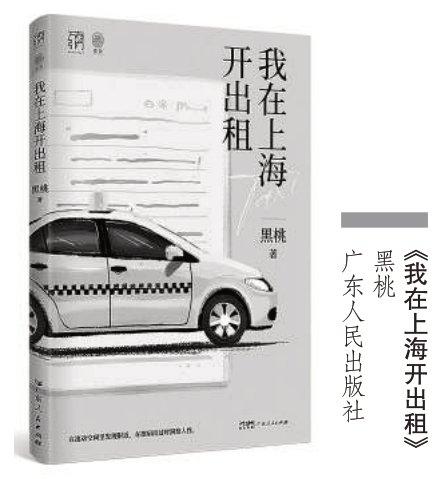

黑桃的《我在上海开出租》则是一部非典型的城市纪实文学,作者书写的对象虽然是上海,但行文中并没有旧海派的痕迹。这是一部关于观看与讲述的书,故个中书写,尚未被提纯为情节,成为小说式的、文学化的密写文本。作为纪实文学,《我在上海开出租》保留着片段化的特性。书中其实很少有故事是以一种进行时的方式发生的,它们往往都是在出租车狭小、黑暗的后座被转述的。出租车的封闭空间性,使得它天然不适合成为故事全程发生的场域,除非这些故事是与打车这一行为直接相关的,例如《神奇的逃单》一章中那些坐出租车往返城际又逃单的顾客,但之于他们,他们的故事亦需在出租车之外开始或终结。不过,出租车却是极为适合讲述故事的场所。在其中,语言兀自构成了某种空间,透过它,我们可以窥见上海这座城市中芸芸众生的一个细小剖面。

在评价19世纪中叶出没于巴黎报纸副刊上的“生理研究”时,本雅明将之与其时风行于世的西洋景相比,他认为,“生理研究”往往由“一系列独立成篇的小品文构成,这些短文在其采用逸闻趣事方式这一点上好像是西洋景的立体前景,在它具有大量信息内涵这一点上又好像是西洋景那广阔的后景”。《我在上海开出租》也同样具有“生理研究”与西洋景的特性。或许,它可以被视作这一文类在汉语中的当代变型。黑桃观察人物的视点是动态的,游移的,没有高高在上的价值判断,只有富有市井气的朴素感悟。在写法上,黑桃接近了“生理研究”,但在其精神上,《我在上海开出租》却与之保持着距离。因为无论是法国副刊作家们的写作,还是维昂里萨·别林斯基在19世纪40年代提倡的“生理随笔”,都是一种蜇刺般的文体,在别林斯基看来,文学的存在就是让社会肌体感受到疼痛,以促使其改变。《我在上海开出租》却很少讽刺,它选择成为一双眼睛或一对耳朵,沉默地观看以及倾听,在最大限度上,还原了街谈巷议的轻快与敏锐。

出租车司机的职业属性,要求他成为一名漫游者,若想做一名合格的出租车司机,一个人必须像熟悉语法般熟悉一座城市的街道。因此,在没有导航技术之前,出租车司机的行业往往只开放给本地人,似乎,只有完完全全的本地人才能像感受血管中血液的流动一般感受到一条街道的生命节奏,知道何时该开上大路,何时又可以曲径通幽。可以说,他们观看的并非城市,而是由乡土与记忆化成的一座座路标。那时,正是出租车司机的黄金时代。但如今的出租车行业早已失去了高薪的标签,入行的户籍限制也被取消,开出租车反倒成为大城市漂泊者的行当。

然而,在一座城市里成为出租车司机,仍然是融入这座城市的市井逻辑最快捷的方式之一。他们将成为漫游者,但却不是波西米亚式的孤独漫游者,不单单是由于在漫游的途中,几乎总有他者存在于后座,与乘客的交谈使司机不至于因被困在这狭小空间里而与世界脱节,同样也是因为,出租车司机是属于市民的职业,而市民对生计的关心压过一切。《我在上海开出租》的叙述者黑桃便是如此,他文字中最松弛的段落,总是关乎生计。这自然是因为他并非纯然出于写作的目的而成为出租车司机,亦非想以一套底层叙事的模板制造某种生存焦虑——他只是想在后视镜里,看见这城市中条条道路如叶脉般铺展,听见他者生命中的一个个瞬间。这便是他观看城市的方法。