洞天寻隐·投龙纪丨专访魏祝挺:西湖是山川祭祀的重要场所

投龙,是将写有谢罪、祈愿的文简,与金龙、金钮、玉璧等仪式性器物用青丝捆扎,一并投入山川之中的仪式,又称“投龙璧”“投龙简”“投龙仪”“投札”。投龙源自中国商周至秦汉的山川祭祀、盟誓仪式,经汉末魏晋南北朝时期道教的整理、改革和发展形成。在古代祭祀投埋简册和早期道教“三官手书”仪式性文书的基础上,创造性地加入了担当神圣信使职责的“龙”。龙被认为是祈愿文书送达神灵的关键环节。

投龙的最早记录出现于东晋时期的道经中,至迟在南朝梁时已有为国家和皇室举行的投龙仪式。更为制度化的投龙始自推崇道教的唐代,正式确立投龙为国家仪典,并制定了标准的仪式。就考古所见,五代吴越国是最频繁举行投龙的地方政权,也保存有最多的出土文物。宋代继承了投龙的传统,在北宋初达到高峰,其后又进一步规范了投龙的场所。金、元、明时期,投龙同样是重要的国家仪典。及至清代,投龙退出官方历史舞台,逐渐被淡忘。

投龙集中体现了中国上古以来的山川祭祀、盟誓、玉、龙等传统信仰与崇拜,已经成为中国古代山川信仰的一种重要仪式与文化传统,并留下了众多的文化遗产。12月1日,由北京大学李零教授总策划,40余家文博机构联手,来自北京大学、清华大学、中国美术学院等国内各研究机构共同倾力推出的“投龙——从山川祭祀到洞天福地”特展,在浙江省博物馆孤山馆区开展。展品汇集了中国历代山川祭祀和投龙仪式文物共计约230件(组),是全国范围内首次聚焦于“投龙”这一主题的展览,共分四个单元,讲述中国古代关于“投龙”的传奇,再现古老的山川祭祀。

澎湃新闻·思想市场专访了投龙特展总策展人、浙江省博物馆研究馆员魏祝挺,请他谈谈策展思路以及本次展览的特色。

澎湃新闻:请您讲讲投龙特展的缘起。

魏祝挺:投龙特展是李零先生最先提出来的。他在研究秦骃玉版时,发现玉版上刻有祭文,那是2000多年前的一种祭文,和后来唐宋时期的投龙简遥相呼应,应该是一种延续。他认为山川祭祀的传统非常之早,可以和后来道教的投龙行为联系起来,可以视之为中国古代一脉相承的一种山川祭祀的体系。

李零先生在2019年来我们馆(浙江省博物馆),当时有一个越王时代的展览,展的是越国时期的东西,他很感兴趣。同时他看到我们馆有一批五代吴越国的投龙简、宋代的投龙简以及小龙,了解到浙江的投龙收藏非常丰富,就想在浙江办一个投龙大展,时间选在龙年。

投龙特展一年半之前正式启动策划,从今年初开始全国借东西,主要由浙博、北大、清华、中国美院四个团队一起完成文本。

澎湃新闻:作为总策展人,您的策展思路是怎样的?

魏祝挺:我们把投龙特展分成四个单元。

第一单元是山川祭祀,主要得到了北京大学李零先生研究团队的帮助。从商周开始的“沉埋牲玉”的传统,就是把青铜器、玉器和牺牲埋到山和川之中,这和宗庙祭祀是不一样的。我们依据李零先生以及其他学者的研究,判断哪些出土的青铜器、玉器是山川祭祀的,而不是宗庙的,也不是墓葬的。这部分我们借到了湖南博物院、山东博物馆、安吉博物馆、西岳庙博物馆等诸多单位的馆藏。我们还参考了最新的考古研究,比如下站遗址、血池遗址、吴山遗址等等,这样第一单元的山川祭祀就得到了保障。

李零先生特别要求一定要有秦骃玉版,秦骃玉版是上海博物馆收藏的,有甲版和乙版,乙版已经断成两截,保存状况也不好,是从来不展出的。这次我们得到了上海博物馆的大力支持,甲版、乙版第一次同时展出。还有比较重要的是侯马盟书、早期道教木牍,得到了山西博物院、扬州博物馆和天津文化遗产保护中心等单位的支持。所以第一单元有非常完整的从山川祭祀到早期道教的一些重要文物。

第二单元、第三单元是投龙的主题内容,主要得到了清华大学洞天福地研究团队的帮助,由他们撰写晋唐到宋元明的文本,五代部分则由我补充,讲的是投龙的产生、兴盛到结束。贵州省博物馆慷慨地借展了他们的镇馆之宝——唐玄宗衡山紫盖洞铜简。现存一共只有两枚唐代帝王简,一枚是武则天嵩山简,另一枚就是这枚唐玄宗衡山简。我们还放了浙博收藏的7条吴越国钱唐湖银简、绍兴博物馆和上海博物馆收藏的3条射的潭银简。宋代部分,我们有从宋真宗到宋理宗的7条帝王玉简,还有在开场第一个看到的宋代西湖金龙。

比较珍贵的藏品还有首都博物馆的道教水陆画,温州博物馆的《太上洞玄灵宝无量度人上品妙经》写本,黄岩博物馆的李昪玉璧、苏州博物馆的林屋洞出土投龙遗物、句容博物馆的华阳洞出土投龙遗物、缙云博物馆的金龙洞出土投龙遗物,以及义乌博物馆、衢州博物馆、宜兴博物馆等单位所藏的一批佛教地宫出土的小龙。

明代部分我们借来了武当山博物馆的镇馆之宝——明湘献王武当山山简、玉璧、金龙——它的第一次出馆展出是今年年初在深圳博物馆,这是它的第二次展出。还有刚刚出土的明成祖永乐皇帝投五龙宫的一块巨大的石简,这块简在武当山博物馆也没有展出过,这是入藏后的第一次展出。

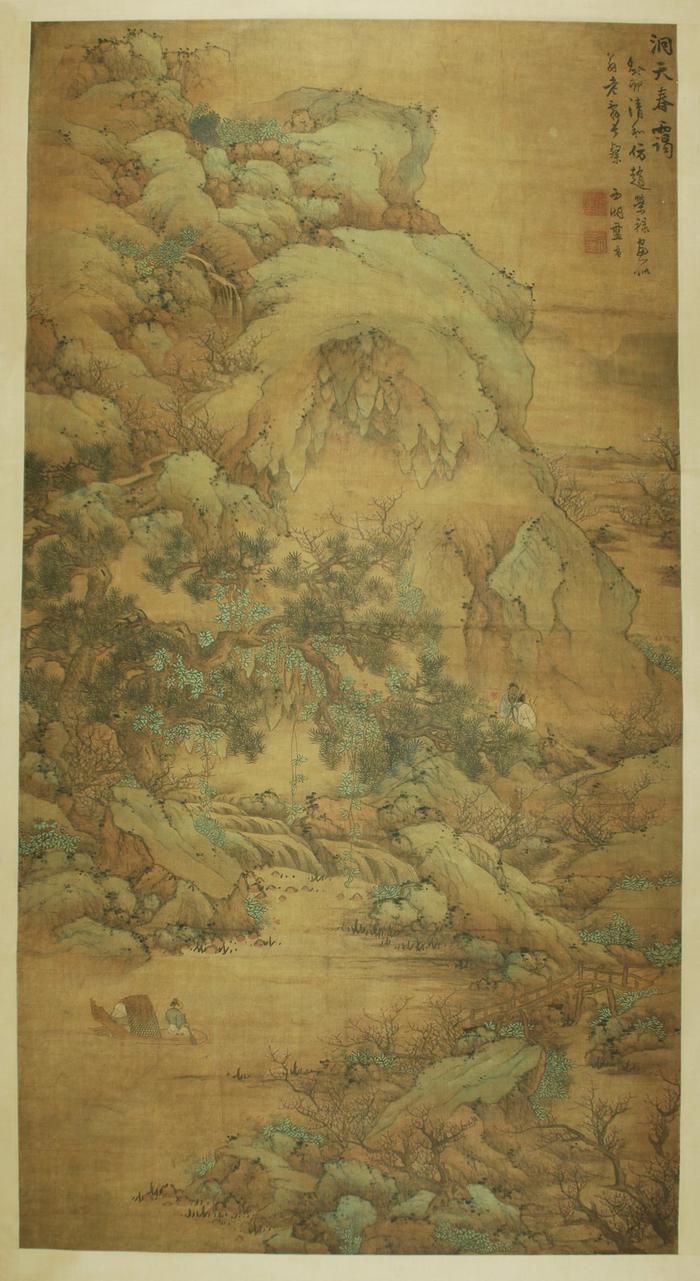

第四单元的文本是各单位一起合作的,主要展现清代文人的传统,把洞天浓缩到文人的生活之中。我们展示了文人游览洞天的摩崖题刻,以及文人描绘洞天的书画等等,比如清代蓝孟的作品《洞天春霭图》轴。最后我们还特意布置了一个文人书房的场景,在庭院中布置假山,在书斋中放置山形的笔架,这些都是将仙山信仰、洞天信仰融入到文人的生活空间之中。

澎湃新闻:投龙信仰从国家祭祀逐渐变成民间祭祀,它是怎样的一个过程?

魏祝挺:“国之大事,在祀与戎。”在佛教、道教出现之前,古人祭祀的最高神包括上天和祖先,也包括山川,当时要解决问题,是要找这些神的,山川神非常重要。今天的人们爬泰山、爬嵩山、爬华山,没有想到这是要去拜的地方,就只想到这是一个旅游景观。但是你去灵隐寺想到的肯定是拜一拜。这说明佛教占据了更多的后世中国人的生活。

投龙和道教的仪轨结合,成为唐代以后的国家祭祀,到明代结束这种祭祀行为,清代以后成为文人生活的一部分。慢慢从国家最高等级的祭祀降下来,从上祀降为中祀,到明清的时候,分天坛、地坛、日坛、月坛,还有先农坛、山川坛,地位是非常低的。在古代,帝王要亲自跑到山上或者派使者进行祭祀,后世已经降格很多了。

从封号也能看出来,东岳泰山在唐代是“东岳天齐王”,在宋代是“东岳天齐仁圣帝”,一个是王,一个是帝,这不是普通的名称,这个级别决定了祭祀的费用规格。到明代的时候,朱元璋说岳镇海渎都是帝王,这跟我平级,不行,把他们全部降为神,即东岳泰山之神、西岳华山之神。神是比帝王级别要低的,这也代表了山川信仰在降格,原来的泰山神祠是祭拜泰山神、泰山帝的,后来就变成了碧霞元君之祠,这就变成民间信仰了。当国家祭祀慢慢脱离以后,道士或者民间信仰接管了这些当年的重要的国家的祠庙。

此外,早期的山川祭祀是和疆域有关系的。李零先生就提出,在秦朝没有一统之前,古人已经有“大一统”的概念了。燕国有医巫闾山祭祀,晋国有霍山祭祀,齐国有泰山祭祀,越国有会稽山祭祀,楚国有湘山祭祀,秦国更是有一大堆山川祭祀。这些山对应的是自己是东方的、西方的、北方的、南方的,所以虽然战国时代没有统一,但是战国人已经想象得到统一的中国东面在哪里,西面在哪里,南面在哪里,北面在哪里,这个范围没有到汉代那么大,跟战国的范围差不多。

后来汉代把南岳从安徽天柱山移到了今天的湖南衡山,北岳是清初的时候才从河北保定大茂山移到了今天山西大同浑源的天峰岭,但是一直是叫“恒山”的,是山一直在动。

再比如说古代的东海是山东莱州,其实是现在渤海和黄海的位置;浙江附近的海域在秦代是南海,但是到隋唐以后南海庙就移到了今天的广州。清朝时,国家版图已经非常大了,华夏已经不仅限于山川祭祀所反映的“五岳五镇,四海四渎”的范围,所以山川祭祀的变化也表现了中华版图的种种变化。

澎湃新闻:您主要研究吴越国的投龙。吴越国的投龙有什么特点?

魏祝挺:吴越国是唐代和宋代之间的一个政权。唐末时期其实全国的国家祭祀几乎都被毁了,或者说被废弃了,不管是黄巢经过的区域,还是藩镇互相攻打的区域,已经都不执行唐代中央的投龙的或者是山川祭祀的这种仪轨了,为国家祈福的这种政策制度已经消亡了。

钱镠恢复了投龙。有明确的文献记载,他重建了杭州天柱山大涤洞前的天柱观,请了著名的道士闾丘方远主持道观,一年四季为国焚修。钱镠多次上奏给皇帝,说这座国家道观修得怎么样了,还画图给皇帝看。唐昭宗非常感动,给他三次回信。

到钱镠80岁时,他已经恢复了吴越国境内全部的唐代古迹灵坛,当然这个时候他已经不再为中央王朝了,他是为吴越国境内老百姓的国泰民安祈福。吴越国的投龙简上可以看出其和唐代以前有明显的区别。唐代帝王投龙简,唐玄宗求的是长生,武则天求的是除罪,都是为个人祈福。但是吴越国投龙简,每一条求的都是国泰民安、保境安民。所以,投龙简从帝王个人的祈福行为变成国家的祈福行为,是从吴越国开始的。

钱镠除了恢复众多投龙点,还增设了新的投龙点。比如西湖,作为吴越国都杭州的湖,就把它增设为新的水府。这些山川祭祀的地点一直被后世沿用,成为重要的祭祀场所。所以从唐宋之间的关系来看,吴越国传承了唐代文明,传给宋代文明。将中国古代的山川祭祀文明传承下来,这是钱镠以及后世吴越国王的一个重要贡献,而且在西湖中也能反映这一点。

1955年到1957年,杭州西湖清淤中出土的吴越国8条银简,是现存最多数量的单一地点出土的投龙简。三条钱镠,一条钱元瓘,一条钱弘佐,三条钱弘俶,这就说明了吴越国历代国王都在进行祭祀。

在我们这次展览中,吴越国虽然不是一个非常大的板块,但是我们在选择在西湖场地举办这个展,就是想反映从吴越国开始的,将西湖提升为洞天水府的这一个传统。西湖有很多文化景观、文化传统,但是在这里我想第一次提出,西湖还是中国山川祭祀的重要场所。