张存浩:国之需,我之责

■沈潇澜

张存浩(1928—)

1928年2月出生于天津。中科院院士、化学家,国家最高科学技术奖获得者,中科院大连化学物理研究所研究员。曾就读于重庆南开中学,1943年考入厦门大学化学系。1947年由重庆中央大学毕业考入天津南开大学化学工程系读研究生,1948年赴美密歇根大学留学,1950年获该大学化学工程硕士学位后回国。1980年当选为中国科学院学部委员(院士),1984年当选为中科院化学部常委,1986年至1990年担任中科院大连化学物理研究所所长,1998年当选为国务院学位委员会委员,2013年获国家最高科学技术奖,2016年1月4日国家天文台将编号为“19282”的小行星命名为“张存浩星”。

张存浩是中国高能化学激光奠基人、分子反应动力学奠基人之一,长期从事催化、火箭推进剂、化学激光、分子反应动力学等领域的研究,在高能化学激光领域、分子反应动力学领域作出了突出贡献。

1985年,张存浩(右一)与父母及家人合影。

2008年,张存浩为化学激光研究室四十年题词。

张存浩(左三)与同事探讨实验问题。

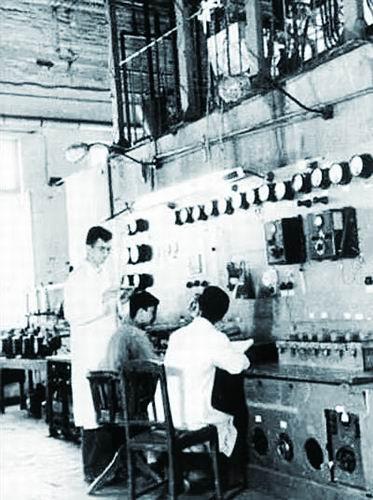

上世纪50年代,张存浩(左一)在实验室进行水煤气合成液体燃料实验。

人生中第一件“叛逆”的大事

张存浩家学渊源。其伯父张锐毕业于美国哈佛大学,是著名的市政建设专家;姑姑张锦23岁在美国获化学博士学位,是我国较早的有机化学女博士,姑父傅鹰是我国著名化学家、中科院首届学部委员;叔叔张镈是著名建筑师,曾主持设计了人民大会堂、北京饭店等建筑。1928年张存浩出生在天津,与父母一起度过了无数美好的童年时光。但这一平静的生活在1937年被日军的枪声打破。张存浩回忆:“母亲读书不多,但很有民族大义,她不愿让长子在沦陷区接受日本帝国主义的教育,便与姑父、姑母商量能不能把我带到重庆后方去生活。”

1937年8月,9岁的张存浩随姑父、姑母开始了数年的流亡生活。傅鹰、张锦对张存浩极尽教育启蒙之责。或许是受姑姑、姑父潜移默化的影响,上中学后张存浩便对物理和化学课情有独钟,成绩在班级里始终名列前茅。而姑姑、姑父身上那种强烈的爱国主义情怀,以及献身祖国教育和科学事业的言行,同样对张存浩影响很大。

一天晚上,3人同在灯下看书,张存浩正读英文书籍,姑父问他:“你为什么不多花点时间在中文书上?”随后,傅鹰对张存浩说,中国文学和文字有很深厚的基础,不能只注意外国的,一定要把中文放在前面,放在第一位。听完姑父的话,想着正被侵略者践踏的祖国和大批与姑父、姑母一样用生命坚守中国文化根基的学者,热血的张存浩默默地流下了眼泪。目睹日军的恶行,屈辱感在年少的张存浩心中不断升腾,他暗下决心:“一定要好好读书,用以报国、救国,绝不能让日本人再这样肆无忌惮地欺负我们!”从此他学习更加刻苦。

1943年,15岁的张存浩考入厦门大学,次年转入重庆中央大学。1948年赴美,两年后,22岁的张存浩获美国密歇根大学化学工程硕士学位。

1950年,太平洋的另一边,朝鲜战争爆发,张存浩发现自己一夜之间成了同学们口中的“feo(敌人)”,美国报纸的头条也将中国描述成敌人。原本想继续读博士的张存浩,从中美对待朝鲜的迥异态度上敏锐地感到,中美两国关系日趋紧张。想到此,他决定放弃读博深造,迅速回国。张存浩做了人生中第一件“叛逆”的大事:违背姑父、姑母让他在美读完博士的意愿,自作主张提前回国。1950年10月,张存浩回到刚刚成立一年的新中国。

“我一回国就遇到抗美援朝,我的很多同辈都有相同的经历,应该说这是时代对我们的要求,拿国防研究来说,不是你愿不愿意做,而是你必须做。”张存浩这样回忆自己的科研生涯,几十年的时间他的科研经历了三次“转行”,他的心中总有一束光在牵引着他,那束光就是国家需求。每次“转行”他都竭尽全力,做到尽善尽美。

放下“更好”的可能,开始全新课题

回到祖国,张存浩暂居北京。1951年张存浩收到了包括北京大学在内的京城4家著名高校和科研单位发出的邀请。正在张存浩抉择之际,时任东北科研所大连分所所长的我国著名物理化学家张大煜找到了他。一位年长自己20多岁的前辈科学家如此看重自己,亲自登门相邀,张存浩深受感动,当即点头答应,当晚便随张大煜乘火车前往大连,正式开始了他报效祖国的科研人生。

20世纪50年代初,中国石油资源十分短缺,被称为“贫油国”。当时水煤气合成石油是世界性热门课题。面对新中国石油资源匮乏的严峻形势,他急迫地要为国家的建设事业贡献自己的才学。于是,寻找新的催化剂、新工艺,尽快使国家甩掉“贫油”的帽子,一度成为张存浩和同事们的奋斗目标。

他接到的第一项任务是水煤气合成燃料研究,即从水煤气中获得燃油。在我国催化科学奠基人张大煜的指导下,张存浩开始与同事楼南泉等人全力投入水煤气合成液体燃料的研究。

当时张存浩的研究已与世界同步,毫不逊色于西方大石油公司。“当时美国人遇到严重困难,催化剂破碎严重。我们找到了一种基本不破碎的催化剂。”张存浩说。从1951年到1958年,7年的日日夜夜,他们的研究经过“小试”“中试”、与炼油厂合作,最终做到从每立方米煤气中得到产品200克,而当时美国只做到50克。

令人称奇的是,他和同事们在很短时间内就研制出高效氮化熔铁催化剂,研究成果在产率、产品分布及催化剂寿命等方面国际领先。该成果1956年获首届国家自然科学奖三等奖。

但就在此时,大庆油田被发现,天然油的成本更具优势,合成油的研究成果只能搁置。“当时没有什么不舍,后来想如果当时接着做,可能会做得更好。”但他们只能放下“更好”的可能,转向国家更需要的科研。

上世纪50年代末,紧张的国际形势迫使中国必须独立自主并迅速发展国防尖端技术。张存浩面临科研生涯的第一次转行,转向火箭推进剂研制这一对他来说几乎是全新的领域。

上世纪60年代,他和楼南泉负责牵头进行火箭推进剂和发动机燃烧方面的研究。火箭需要高能燃料,为火箭研制新燃料是一个全新课题,一系列复杂问题必须求得准确答案。张存浩和同事们在硼烷高能燃料、固体推进剂、固液推进剂等方面进行了大量实验,他和同事何国钟等提出的固体推进剂燃速的多层火焰理论模型,多年后还被美国学者称道。

当时,这些研究在国外是绝密的,文献资料很少,而且实验的毒性和爆炸危险性很大。满头银发的张存浩回忆说:“当时这方面资料少,我们几乎是从头做起,非常艰难。”为了完成任务,张存浩查阅了大量资料,废寝忘食地研究、思考,常常一干就是大半夜,累的时候坐着就睡着了。他们的工作得到周恩来、陈毅的高度期许:“这是对我们外交工作的支撑。”

“搞激光比搞火箭推进剂还难”

1971年中科院大连化学物理研究所(以下简称大连化物所)成立化学激光研究室,张存浩为主任。自1960年世界第一台红宝石激光器问世以来,激光因其亮度高且不需强大电能,在军事、民用方面展现了广泛的应用前景,成为国际研究热点。1972年以前,我国多家单位都开展了相关的探索。功率、光束质量、传输性能的提高是激光研究必须解决的问题。

为了国家战略需要,张存浩再一次“转行”——研发化学激光器,参与发展燃烧驱动连续波氟化氢、氟化氘化学激光器的研究。这一年他已经43岁。这是一项与国际同步、多学科的研究,但当时正处“文革”,国际学术交流几乎停滞,对于重新回到研究工作中的张存浩来说是一个极大的挑战。张存浩和他的团队只能进入山沟的试验站从零开始,“赤手空拳”拼搏。

回首当年,张存浩说:“搞激光比搞火箭推进剂还难,主要是一无所有。资料、仪器、设备样样都缺,光谱仪、示波器什么都没有。”这是一项全新的前沿技术,以当时的中国科技水平和科研条件来搞这项研究,难度确实很大,而这项工作又需要集成多个学科的知识,由张存浩领导各个学科的科学家参与其中,体现出他较强的组织协调能力。

尽管如此,在不长的时间里,他领导的中国第一台超音速扩散型氟化氢(氘)激光器的研制工作仍取得了突破性进展。他们的成果达到了当时美国的水平,为发展中国国防高科技事业作出了重要贡献。

上世纪80年代以来,张存浩与合作者从事双共振多光子电离光谱、激发态分子光谱及化学、量子态分辨的分子传能及新型化学激光体系等方面的研究,实现了第三次转行,在激光化学和新型化学激光器等领域进行了大量开拓性工作。

1983年他与合作者开展脉冲氧碘化学激光器的研究,首次发展出光引发/放电引发脉冲氟碘化学激光器。激光器的化学效率达34%,处于世界领先地位。1992年,研制出中国第一台连续波氧碘化学激光器,整体性能处于国际先进水平。

张存浩还注重化学激光的机理和基础理论研究,取得了多项国际先进或领先的研究成果:在国际上首创研究极短寿命分子激发态的“离子凹陷光谱”方法,并用该方法首次测定了氨分子预解离激发态的寿命为100飞秒。该成果被《科学》主编列为亚洲代表性科研成果之一。他还在国际上首次观测到混合电子态的分子碰撞传能过程中的量子干涉效应,并明确了此量子干涉效应本质上是一种物质波的干涉。这项成果被评为2000年中国十大科技进展新闻之一。

一个有激情的人

1986年到1990年,张存浩出任大连化物所所长,开启了“科研管理一肩挑”的学术生涯。尽管身为领导,又是项目负责人,但取得成果和获得各种重大奖励时,他总是把最大的功劳归于工作在第一线的学生和合作者。

学生解金春博士回忆说:“获首届吴健雄物理奖的那篇论文,张先生将我列为第一完成人,把自己排在最后。这件事让我印象很深。”当有人问张存浩为何尽可能地把机会留给年轻人时,他总是谦虚地说:“我的贡献不如年轻人大。”在培养青年人才方面,张存浩倾注了大量心血。大连化物所副所长杨学明院士是张存浩30多年前的研究生,他至今还记得新生报到第一天张存浩说的话。

“实验科学非常重要,张老师强调实验科学的重要性,对我影响深远。”杨学明当时认为科学家就应该像陈景润那样,但张存浩告诉他科学并不全是这样。“如果没有实验,光有理论预测的话,有时会走到歪路上。两方面都有,互相扶持互相校验,这样是最好的。”

张存浩深感实验科学的重要,他强调科研人员要参与仪器设备的研制,他也这样训练学生。杨学明从研究生阶段就开始接受这样的训练,而如今,他又把这些教给了他的学生。

除了理论和实验结合外,学生们还从张存浩身上学到了很多,如“研究室里的工作要做世界水平”“做科学就应该严谨”等。对真正优秀的青年人才,他发自内心爱惜——把自己获得的何梁何利奖的奖金和在香港等地讲学所得的酬金全部捐赠给了大连化物所设立奖学金,以此激励更多的青年学者发奋学习、献身科研、报效祖国。

领取国家最高科学技术奖后,他在发言中说:“我将以发现和培养人才为己任,激励青年人青胜于蓝,秀出班行。”他在大连化物所共事或带过的中青年骨干和学生不乏出类拔萃者,比如何国钟、沙国河、杨柏龄、桑凤亭、杨学明等,都已是具有国际影响的科学家。

张存浩不是一位只关注学术研究的科学家。

他第一个倡议在我国科技管理部门中设立专门的学风管理机构——国家自然科学基金委员会监督委员会,保障了国家自然科学基金事业的健康发展,同时也赢得了科技界乃至整个社会的赞誉。

他在《让反学术不端成为文化力量》一文中直陈学术不端现象,“‘以量取胜’的政策取向以及相关的管理和评价制度,导致了科学价值的迷失。目前一些科技成果发布得过于随意,也是整体社会环境浮躁的折射……”最后他提及整个环境对年轻人的影响,以及年轻人在其中应有的担当,“要形成反对学术不端的文化力量,需要年轻人的参与和努力”。

他还常常念及那些共同工作的技术人员,“他们得到的荣誉少、待遇低,但没有他们协助,就无法取得科研的成功。对于他们,我特别感激。我忘不了他们”。

张存浩说:“科研工作必须一丝不苟,你的工作要经得起时间考验,过多少年回头再看脸不红才行。”几十年的科研经历,张存浩将它分为5个阶段:基本以每10年为一个阶段。每个阶段有不同的研究方向,但都有一个共同目标,就是满足国家需求。

“回国后,做了这么多任务性科研,有没有关注过自己的科学兴趣?”面对媒体记者的提问,张存浩坚定而从容:“从青年时代起,我树立的最大科研人生理想,就是报国。国家的需要,就是我的研究方向。”多年从事一线科研工作,张存浩表示,科学是一个充满惊奇与惊喜的世界。他对自己的评价是:一个有激情的人。

基础研究、科学道德与人才培养

■张存浩

基础研究是奠定现代文明的基石

基础研究是人类认识自然、认识自我、拓展知识领域,揭示客观规律、创建科学理论和方法的主要途径,是奠定人类现代精神文明的基石,是培育科技创新人才的园地和沃土。基础研究队伍是先进文化建设的生力军。

一个民族只有站在最新科学思想和科学成就的高度上观察和处理问题,才能从根本上摆脱愚昧落后,才能屹立于世界先进民族之林。没有先进的科学思维,文化必然落后,民族复兴就失去了基础。

基础研究的作用有四个方面:人类文明进步的动力,科技与经济发展的源泉和后盾,新技术、新发明的先导,培养和造就高层次科技人才的摇篮。这四个方面都构成文化的内核。因此,基础研究不但具有经济功能,而且具有教育功能和文化功能。

基础研究作用于经济的方式是多模式的。大致可以分为三种:一种是任务为经,学科为纬,至少一些指定任务的研究是如此。另一种是学科为经,任务为纬。通过发展学科和长期积累,增强解决问题的能力。第三种是有间接的联系和影响,或者暂时没有什么联系,只作为一种积累、孕育或储备,但是有朝一日可能派上大用场。

对基础研究的理论价值和实用价值的选择不可偏废,有的实用价值并不明显的基础研究,可以在国际上争得一席之地,为人类扩展基本认识作出我国自身的贡献。一些基础研究中引以自豪的重大建树能为国家争光,为民族扬威,是增强中华民族向心力和凝聚力的重要因素之一。从这个意义上讲,也应注重基础研究的文化价值。

要重视科学道德问题

进入新世纪,科学发展所遵循的道德准则仍须坚持:科学必须服务于人类文明、和平与进步;科学研究必须保持“严肃、严格、严密”的科学作风,等等。

科学道德的重要性至少表现在三个方面。外在方面,要履行科学对社会的责任;内在方面,要保证科学工作的质量,提倡良好的科研实践准则;精神方面,高尚的科学道德是科学研究的精神力量。

科学家对科技发展可能带来的正面和负面影响比普通人认识得更为清楚,拥有更多的知识,应当承担更多的社会责任。公众期望科技界为保护公众的利益指出潜在的危险,并要求科学家抵制明显危害公众利益的研究。

科学的实质应是一种逻辑性、系统性的研究过程,它致力于获得可检验成果的知识,由此,科学的诚实性和严格遵循良好的科学实践规则是科研工作质量的必要保证。缺乏严肃、严格、严密的作风,科学工作的质量必然受到影响,甚至走向伪科学。

有人把世界上的科学家分为两种,一种是杰出的科学家,一种是伟大的科学家。杰出的科学家只有国际承认的成果贡献。伟大的科学家首先是杰出的科学家,不仅如此,他还必须有伟大的人品、高尚的科学道德,包括爱祖国、爱人民、亲贤爱才、奖掖后学等。

科学中的学风问题,不只是学术道德问题,还涉及与科研人员以及公众切身利益相关的法律关系。

关于人才培养

科技进步、科技创新的关键取决于高层次人才的数量和质量。高层次人才要基础科学研究来培养。实践证明,大兵团作战、大规模生产的方式不是培养高层次科技人才的正确途径。

人才培养不能只到博士生为止,应从博士后延续到成为中高级研究人员直至终生。人的进取和提高是没有限度的,甚至获得诺贝尔奖也不是极限……那种刚刚小有成就就被捧得高高的做法,只会使人丧失危机感、紧迫感,浅尝辄止,出不了大成果。

我们的理解力并不差,但缺少原创性,有时和别人几乎同时起步,但逐渐就落后了,这与对基础研究在培养人才中所起作用的认识不够有很大关系。应该创造一个通过基础研究培养高层次人才的环境,同时在宣传和投入上给予适当的重视。

基础研究的拔尖人才应具备学者素养,即具备厚实的基础、惊人的毅力、灵敏的悟性、有效的方法、严谨的学风等。具体而言,包括以下几方面:其一,既有据点,又具视野。学问要专,视野要宽。即使承担指定任务,也能兼顾学科基础研究,注重学术交流。其二,既善于继承,又善于创新。要善于站在前辈科学家的肩膀上,审视、吸纳和综合各种不同的学术观点。其三,面临困难,决不退缩。科研中充满难以预料的情况,科研人员必须自我鞭策,奋勇向前,方能解决难题,达到目的。其四,既要有灵感,又要自律。纯粹科学的研究,正如文学、艺术一般必须有灵感,但仅靠乱猜乱想,没有恒心和毅力,也不能成事。实验中的数据往往枯燥乏味,科学家若不能锲而不舍、屡败屡战,往往会半途而废、功亏一篑。

一支科研队伍,至少有两点很重要。一要同心协力,齐创高峰。科研最好以志同道合的小组形式进行。当今时代,仅靠个人力量不足以成大事,依靠团队精神,大家在思想与科学上彼此启发、互相激励,方能收到事半功倍之效。二要融洽无间,同甘共苦。科研小组中的同事,必须紧密合作,不分彼此,即使师徒之间亦须如此。大家要学会将功劳让给同事,把困难留给自己,方可促进科学研究,共创成果。

(沈潇澜整理)

本版组稿负责人:张佳静