仇英的清凉世界

▌王秉良

孔子说:“知者乐水,仁者乐山。”山水是中国人的精神憩息之地。仇英的画笔,把让人们乐而忘返的山水更加精神化了,像是在造梦,画中的山水像是超脱尘俗的神仙世界。他用细密的笔触、明艳的色彩,让造型最美的石头和草木,以最和谐的方式组合:瀑流和亭台点缀其间,白衣飘飘的高人逸士在山林中盘桓,或者对坐论道,或者抚琴弹阮,或者品茗清谈,没有俗务牵缠,仿佛不染人间烟火。

这也让人想起佛家所谓的“清凉世界”,没有烦恼热障,消除欲望和妄念,心地清净安适。炎热的夏天,仇英用竹影清风、蕉雨荷香,依然为人们营造了一处处心灵的清凉地。

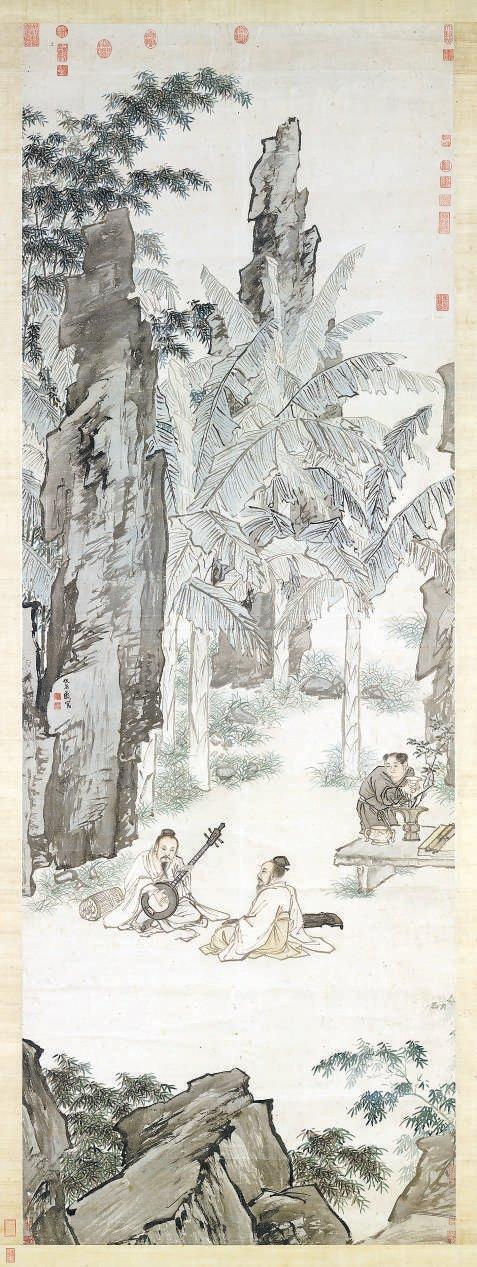

明仇英《蕉阴结夏图》

草木亭亭

让人感觉清凉的植物,一定有竹林吧?青翠如玉的竹竿,亭亭地立着,构成富有韵律的美妙画面,风吹动时,繁茂的竹叶婆娑摇动。有人说,种竹子,就是为了招揽清风。一定有梧桐树吧?那是神话里凤凰栖息的树木,天然具有高洁的气度。树干和枝叶都那么洁净,不用倪瓒来洗,也已经不染尘滓。一定有芭蕉吧?绿叶那样宽大,《聊斋》里的仙人拿它来裁剪衣服,随风翩跹的风姿,真像仙子的绿色裙裾呢。人们在树下仰望,碧绿的叶子撑起一片绿天。如果有些微雨,就更有轻响着的诗意了。也一定有荷花吧?满池田田的绿叶,托起粉红的菡萏,清风徐徐,荷香阵阵,碧叶在水波上晃漾。要有个凉亭才好,“消受白莲花世界,风来四面卧当中”,那才是清爽而逍遥呢。

仇英的《竹梧消夏图》,画中有三个人,都是一袭白衣,都是散淡的世外高人。远山迷蒙,绿竹猗猗,竹林下,两人对坐,也许他们正在谈庄子。一株繁茂的梧桐树掩映下,是一座临水的凉亭,一人右臂倚着栏杆,左手轻摇羽扇,目视溪流若有所思。

佛教徒自农历四月十五日起静居寺院九十日,不出门行动,谓之“结夏”。《蕉阴结夏图》中,这次仇英运用了他不常用的小写意笔法,清劲爽利,傅彩雅澹,让树石、人物更增了潇洒气韵。黑色的山石耸立,透着刚硬劲挺,把芭蕉和绿竹映衬得更显清雅。绿荫下两名高士席地对坐,一人弹奏着阮咸,另一人脚边放着瑶琴,静静倾听乐声。一旁侍候茶水的童子也被乐声吸引,侧过头来回顾二人。另一幅《夏木垂阴图》,则像这幅画的空间转换,还是这两位高士,他们移身到了另一处山水间。这次仇英用上了他惯常的青绿山水画法。青山高耸,环抱着山居院子,高大乔木的绿荫下,有几间草堂,正厅内,两位高人依然对坐,一人拨阮,一人弹琴。文徵明的儿子文嘉题诗道:“长夏斋居景物清,萧然庭树雨初晴。幽人会得无言意,不在琴声在阮声。”

《竹深荷净图》,仇英画在了扇面上。一处山居,让人想起沈周的“有竹庄”,“多种树,少起屋”,翠竹和绿树密密匝匝。水榭中,两位高士对坐,凭栏看着池中的荷花。让人想起孟浩然的诗句:“散发乘夕凉,开轩卧闲敞。荷风送香气,竹露滴清响。”水阁临水,他总让高士凭栏坐着,手拿扇子,对着荷花出神。就如他另一幅《水阁消夏图》那样,山势峥嵘,飞瀑高挂,白衣高士凭栏斜卧,手里的团扇向着荷花轻拂,像是要扇来荷花的清香。让人想起清代才女吴绛雪的回文诗《夏》:“香莲碧水动风凉,水动风凉夏日长。长日夏凉风动水,凉风动水碧莲香。”

高士何人

清凉世界中,那些高士是谁呢?他们或许是“竹林七贤”中人。弹琴的是嵇康吧,历史上的大帅哥,身长七尺八寸,“嵇叔夜之为人也,岩岩若孤松之独立;其醉也,傀俄若玉山之将崩。”他常常“目送归鸿,手挥五弦。俯仰自得,游心太玄”,后来遭人陷害,将要被处死的时候,仍然神色淡然,在刑场上要来瑶琴,抚一曲《广陵散》,留下人间绝响。弹阮的是阮咸吧,世间的礼法好像不是为他而设,他和姑姑的婢女相好,姑姑要出嫁,本来说好了把婢女留下的,可是婢女又被姑姑带走了。此时他还在居母丧,正陪着客人呢,听说这事后,立刻骑上客人的马去追,赶上以后,不由分说,拉了婢女,同骑一匹马转回家来。他妙解音律,擅弹一种长颈琵琶,这种乐器于是也以他的名字来命名了。

为什么高士要拿着乐器呢?高山流水间,有大自然的天籁,高士们用乐器奏出的,是经过心灵涵化后的天地韵律。他们也需要知音,在无言相对时默契地交流。高士可以是仇英崇拜的知识分子师友,比如沈周,他活了83岁,一生不出来当官,却名满江南,多少京师的达官贵人都仰慕他的大名。就像吃饭饮水一样,写诗作画是他每天最自然不过的事情,把生活过成了“艺术人生”。文徵明感叹道:“吾先生非人间人也,神仙人也!”比如文徵明,他活了90岁,一生勤恳,温文尔雅,终成吴门画派一代宗师。他人品高洁,书画有“三不应”,不给藩王作画、不给太监作画、不给外夷作画(因为对倭寇侵华的行径非常愤恨)。权相严嵩路过苏州,抱怨文徵明不回拜其他人也就罢了,我路过苏州,怎么也不过来拜望呢?顾璘说:“此所以为衡山(文徵明的号)也,若不看别人只看你,成得个文衡山吗?”仇英就是受他的指点和提携,一步步走上了专业画家的道路。

高士是仇英心中的理想人物,是文明的使者,是人格的典范,是自由的化身,他们灵秀所钟、心灵丰富,他们博学多才、通天贯地,他们高蹈风尘、萧散玄远,他多想自己也是他们中的一位啊。而出身寒微的仇英,在时人眼中却没有资格成为这样的高士,即便他的画作很畅销,结识的文化名人很多,也曾一次次在高端雅集中与会。这些人和仇英的心中总有一层隔膜,面对他们,仇英敏感的心也肯定藏着些自卑,藏着些不甘吧。

仇英字实父,号十洲,生在江苏太仓一个贫寒家庭,早年是个漆工,以替人彩绘亭台楼阁为生。工匠出身,幼而失学,使他失去了成为文人学士的机会。他青年时展露出绘画天赋,得到了文徵明的赏识,并拜师周臣,开始系统学习绘画。他羡慕沈周、文徵明、唐伯虎等人的文采风流,出口成章,但自己先天不足,只能在绘画技法上研精覃思,做到自己能达到的极致,努力在画面语言、作品气韵中展示文人情趣。这中间的艰难,是可以想见的。他二十来岁的时候,正是在向文徵明讨教期间,文徵明要画一幅《湘君湘夫人图》送给王宠,完成人物白描之后,就让仇英帮着设色,仇英两次晕染上色,文徵明都不满意,终于还是自己动手完成了画作。文徵明要完成的这幅画,是屈原歌咏过的神话人物,得要像《洛神赋图》那样带着灵异玄幻,得要像敦煌壁画那样带着遒逸古雅,其中色彩的微妙变化,是缺乏文化积淀的青年仇英还不能理解的。

山水留迹

《水阁消夏图》中,高士自然是“画眼”,他耀眼的白衣一下子就把人的眼光吸引过去了。他意态那么闲雅,风度那么潇洒,是那样的引人注目。但靠着画的右边边缘,仇英还画了一个人物,那是一位在水中劳作的老农,他头戴斗笠,蹲在一个圆形的菱桶里,手伸向水面,正在采撷莼菜。仇英为什么要在情调悠闲的消夏图里画一个采莼的农人呢?也许是为了给画面增添些田园之趣,就像大观园里要建一处稻香村一样,文士们也常常有这种陶渊明式的田园情结。可是,我却从这个劳作的农人身上,想到了他自己。仇英在不起眼的地方,辛勤采摘美味供世人享用,任凭人们目光聚焦于亮眼的高人逸士。

仇英用工匠的精谨态度,默默学习,认真作画。他不仅在文徵明、周臣等高手的指点下得到提升,还精心临摹古画精品,如饥似渴地汲取掌握前人的技法。他以自己的天赋和勤奋,赢得了江南巨富、大收藏家项元汴的青睐,项氏收藏过的书画作品大概在千余件以上,其中宋、元两代的就有500余件,五代以前的有50多件,藏品之精、之宏富简直无与伦比。就像欧洲的美第奇家族赞助文艺复兴三杰一样,项元汴把仇英请到家中供养起来,一住就是十余年。仇英因此得以饱览前贤名迹,潜心临摹学习,终以精湛而全面的画艺独领风骚。王宠说他:“实父工于绘事,笔不妄下。树石师刘松年,人物师吴道子,宫室师郭忠恕,山水师李思训,其余唐宋名家无不摹仿,其妙以一人而兼众长。”

每当作画的时候,仇英就进入了忘我境界,一笔笔精准地勾描,一点点精心地晕染,哪怕隔壁歌舞喧阗,他也充耳不闻。文人画往往都是逸笔草草,顷刻而成。仇英的一幅画,却常常要几个月,甚至几年才能完成,可谓呕心沥血,兀兀穷年。我们展看《汉宫春晓图卷》、摹《清明上河图》等长卷时,都禁不住感叹他的用功之勤、造境之美。

仇英不像文徵明、唐伯虎等人那样留下了许多轶事,他躲在一隅,默默地画,史册上很难找到他的身影,至今我们也搞不清他的生卒年份。清道光年间,在苏州沧浪亭内建起的“五百名贤祠”中,供奉了历代与苏州有渊源的五百余位先贤,许多成就远不如仇英的人都跻身其中,仇英却失去了列名的资格。原因可以想见,仅仅因为他不是典型的“文人”而已。

但他的努力和成就,世人是看得见的,甚至连画坛宗匠们也感到不可企及。文徵明后来感叹说:“见仇实父画,方是真画,使吾曹皆有愧色。”董其昌在题跋《仙弈图》时说:“仇实父是赵伯驹后身,即文沈亦未尽其法。”

他留下了提纯了世界之美的山水,营造了超脱物欲的清凉世界,尽管画中没有他的身影,但他已经化身在山水之中,秀丽而典雅,清奇而隽永。