黄旦:书籍不是知识的形状,却成为我们理解知识的模型

【编者按】

11月22日至24日,由浙江大学文学院、古籍研究所主办的第六届“中西比较文献学与书籍史研究”工作坊召开,浙江大学数字沟通研究中心、浙江大学传媒与国际文化学院的黄旦教授在会上做了《也谈书籍的秩序——媒介学的角度》的主题演讲,澎湃新闻经主讲人授权,整理发布主题演讲的精选内容,以飨读者。

黄旦教授

今天的题目“书籍的秩序”,来自罗杰·夏蒂埃的书名,夏蒂埃讲“书籍的秩序”大概讲了这三层的意思:一是书籍的设计包装包括版本的问题,所谓千方百计地为文字世界排序的种种设计;二是文本为读者设定的顺序,既包括阅读、理解,也包括发行、订购等等;三是书的物质形式影响话语的形成和表达的问题。概括起来讲,就是书籍和读者、作者和社会的关系。我很喜欢他说的这句话:“文本的生产、传播和阅读过程,印刷书时代和手抄书时代不同,荧屏时代又与印刷书时代不同。书之序,实乃一个跨越历史的常量。”

这样一种“书籍的秩序”基本上是立足于书本身的,无论是书的形式还是书的阅读、书的销售以及书和读者的关系等等,都是立足于书本身来看的。而如果试着从我们媒介学的角度来看,书籍不是一种静物,也不只是一个文本,一种文字的排列,而是一种媒介,可以将之理解为一种媒介物或者媒介行为,是一种动态的交往过程。在这里,我倾向于认为书籍除了它本身的物质属性以外,它是处在一个中间的位置,就是雷吉斯·德布雷所说的“媒介”并不指媒体或介质,而是指媒介行为,也就是媒介方法的动态整体和介于符号生产与事件生产之间的中间体。所以是牵涉到关系的概念,这就好像我们中国人说的媒人,媒人就是起到相互关联的作用。

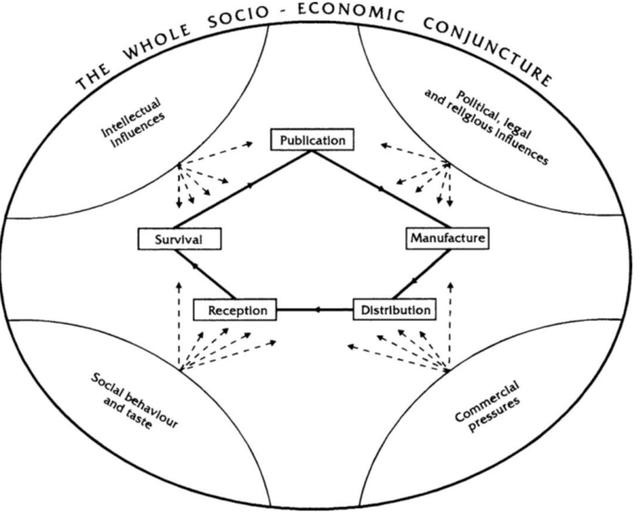

亚当斯和巴克的模式

从这个意义上来理解,我觉得所谓“书籍的秩序”就可以看成是人类交往的秩序,也是知识的秩序,更是文明的一种秩序。用乔治·斯坦纳的话来说,我们可以将书籍看作“造物的文法”,有自己的轨迹。夏蒂埃的“书籍的秩序”更多的是向内的,有点类似亚当斯和巴克的模式,如果试图改造一下的话,我觉得箭头至少还可以是往外的,书本的形成、制作、接受还可以往外影响社会的各个层面,所以箭头可以是内外双向的。这是把书本放在一个中间位置上来看书籍与人,包括读者、作者以及社会的关系,我的想法大概是这样。以下我就按照我刚刚说的三点,从媒介学角度来谈谈书籍的秩序。

书籍:人类交往的秩序

这一点很明显,文本不同于图像,文本线性地排列,从文字书写的角度来讲,就像弗卢塞尔讲:“文本使人与世界的想象关系,变成了概念的关系。神圣的维度消失了。对世界的体验不再是场景式的,而是事件性的,时间无法逆转。”因此,他认为“文本既更能简单地指示世界进而粉碎了图像世界”。从这个角度来讲,与其说我们是通过书籍来认识世界的,不如反过来说,我们是将世界看成书籍的模型。我们不是常常说“社会是一本大书”么。这也是斯蒂格勒所说的,书写打破了原有连续的言语流,使之化为了非连续性的要素,从此人类生活在一种“新语法”中。我们古代讲“昔者仓颉作书,而天雨粟,鬼夜哭”(《淮南子》)或许也可以从这个角度来理解。

书籍改变了人与世界的关系、人与人的关系,形成了我们对于世界的另外的理解,雨果在《巴黎圣母院》中有过这样一段描写——“沉默的克洛德副主教凝视了一会儿这宏伟的建筑,接着,伴随一声长叹,他左手指向圣母院,右手指着那本放在桌上的打开了的书,目光忧郁地在书上停留片刻之后便转向教堂,说:‘唉!这一个将要把那一个消灭掉。’大的可以被小的打败,建筑物也能被书摧毁!”这当然一方面是指宗教和世俗的关系,宗教的权力逐渐被书本的权力所代替;而从哲学上来说,也可以认为是思想有了一种不同于神圣宗教的叙述方式,这改变了对世界的想象。

所以,乔治·斯坦纳讲“创造是与创造的神话叙述不可分割的,再往前追溯,就是真正的虚无。在某种终极意义上,创造和诗意地讲述故事是完全相同的事物”。所以,当书籍被创造出来时也就以书籍的文法言说(创造)了整个世界。

书籍:一种知识的新秩序

书籍是一种知识的新秩序,或者说,书籍确立了一种新的知识系统,塔尔德说“书籍起源于讲演、独白,尤其是起源于诗歌和歌咏”,这个跟报纸是很不同的,我们现在讲阅读史,都会关注到阅读的内容,但很少关注到读书和读报是不同的。媒介的形式决定了阅读的秩序,“书籍的源头是抒情的和宗教的情感。相反,报纸的源头是世俗的、日常的东西,它来自于私信,私信又来自于交谈”。“书籍能够使操同一语言的读书人都感觉到同样的文化身份,但是它们并不关心当前令人兴奋的问题。如果文学有力地验证了民族的生存状况,那么,激励民族活力并使之万众一心、众志成城的,正是报纸每天的波动状况。……报纸是一种公共的书信、公共的交谈。由于报纸的作用,操同一语言的人们之间的思想交换,增加得尤其快”。报纸提供的是议题,因此如麦克卢汉所言“书籍是一种个人自白的形式,它给人以‘观点’。报纸是一种群体的自白形式,它提供群体参与机会”。也因此,书籍和报纸与人形成的主体意识是不同的,报纸哪怕是作者也是“补白”性质的,而书籍的作者与书籍是不可分割的。

威廉姆·詹姆斯说知识有两种类型,一种是知晓(acquaintancewith),一种是理解(knowledgeabout),罗伯特·帕克补充认为,前一种知识是出自直觉,渗透在日常生活的习惯之中,是我们从日常生活中习得的,而后者是系统的、理性的,基于观察和事实,并根据自己的思考和目的,对事实进行检验、分类和按标准排列的。因此,知晓型的知识是大众的日常知识,理解型的知识是系统化的专门的知识。书籍显然是属于理解型的知识,借用周绍明先生的话来说:“书籍被理解为一种组织信息和观点的方式,促进某些机构和社会群体形成的一个框架,这个框架对某些表达和论证方式的发展更为有利。”伊尼斯说:“写书的目的是为了给那些已经饱览百家经书的人阅读。”所以,我们尊重读书人,我们认为读书的人是深入思考的人。

所以就像戴维·温纳说的:“书籍不是知识的形状,但书籍却成为我们理解知识的模型。”也正因此,我们认为知识是有继承和脉络的,可以“为往圣继绝学”,就像温纳所指的,写书是表示有想法,而且通过书写完善想法。书籍的构成必须是有逻辑的,有开头、结尾,有顺序地展开。书籍代表着你长时间的、系统、深入的思考。直到你相信你的思考已经完成,否则你不会结束写作。在我们现有的对知识的理解里面,比如知识树,比如我们教材里要给大家提供的学科系统知识,实际上就是书籍知识的模型。

书籍:文明的一种秩序

文明的秩序是跟书籍这个物质形式有关的,尤其是印刷术的出现,爱森斯坦说:“印刷术最大的力量是复制,从而改变了书籍生产、发行和消费的条件,使知识以前所未有的广度和速度而繁殖并扩散。”这种扩散给我们带来一套标准,库克里克在《微粒社会》里说:“在50年的时间里,有30000本书被印刷了1000万次——这些书被投入了这样一个社会:在那之前,这里仅有少量的手抄作品,整个社会依赖于一套约定俗成的标准。在这个社会里中也有过争论、分歧和多样性,但是在规模上和深度上,这些争论和印刷革命之后充斥整个社会的意见分歧的浪潮是根本无法相比的。”这样大规模的印制改变了手抄书时代书的个性化,有规模,有标准,于是我们就随着书提供给我们的知识形成了我们为人的方式、交谈的方式。麦克卢汉说,印刷术形成“一个全世界通用的新型艺术形式”,其时的人就生活在此种“色彩缤纷的技术意象和机械意象中”,是有道理的。印刷术确立了大众媒介时代的美学。印刷出版的定点定量,向四处散发标准文本和内容,实际上形成了我们标准性的思维,沃尔特·翁说,空间控制是印刷术压倒一切的目标——扩散就是“控制”,这使得书籍既成为知识和思想的源泉,同时又规范了思考的对象和内容。在十八和十九世纪,印刷术赋予智力一个新的定义——推崇客观和理性的思维,同时鼓励严肃、有序和具有逻辑性的公众话语。先后出现在欧洲和美国的理性时代和印刷文化并存,绝非偶然。这导致后来的娱乐媒体,比如电视的出现引起了人们的不安,波兹曼看到的“娱乐至死”,其实正是印刷时代所推崇的理性被电视媒介所打破的危机。

还要补充的是,人对书籍的阅读能力并不是天生的,这是有生物学的依据的,玛丽安娜·沃尔夫认为,人的大脑中并无天生就存在的负责阅读的区域,“阅读脑”是在学习过程中不断形成和发展的,属于智力发展和生物学共同进化的结果。从这个意义上我们也就可以理解,基特勒为什么说“墨水和文字的流动体现出被字母驯化的个体的样貌和外在”了。

所以,书籍代表着一种新的秩序,阅读的公众同样是一种新型的社会群体,是一种新人类。所以我们才觉得“知书达理”代表着人的素质。

最后,总结来说,如果我们把书籍看作一种媒介的话,用伊尼斯的话来说,一种新媒介经过长期使用之后,可能会在一定程度上决定它传播的知识特征。也许还可以说,一种新媒介的长处,将导致一种新文明的产生。从书籍的书写、印刷到现在的数字文本,未必就是一个书籍的延续演化过程,我们甚至可以将之视为不同的文明样态。同样,“我们一贯信以为真的规则——不断学习,发现并增加新的知识,随着知识体系的扩展,对世界的认识也必定越来越全面和透彻”,按照戴维·温伯格的观点,这“只是纸质时代知识的运行方式”。我们自认为颠扑不破的真理,只是印刷时代给我们形成的框架。所以,他说,我们由此醒悟,“当发展、保存以及交流知识的媒介发生了改变,知识(其生产及其形态)也必定发生改变”。因此,我个人比较喜欢的是迈克尔·温希普的这个说法:“书籍史的根本在于,将文献作为一种人类装置,作为孕育它是社会和文化力量母体的一部分,而非一种纯粹或抽象的、独立于历史文化之外的理念来理解。”从这个角度来思考,我们的书籍史研究可能会有更多视野和空间可以打开。