高山杉|一批新发现的有关西藏学家柳陞祺的档案和书信(上)

从佛学入手研究佛教史的人会有一个成见,就是认为不懂佛学和梵语就研究不了佛教史,研究佛教史离不开佛学和梵语。所以,这一类人(包括我在内)得到很晚才能认识到吕澂(1896-1989)之外还有陈垣(1880-1971),作为佛教史家的陈垣并不精通佛学和梵语。这个道理挪到西藏学上也是一样的。从前,我在西藏学方面是只读图奇(GiuseppeTucci,1894-1984)和王森(1912-1991)这类学者的作品的,直到很晚才认识到图奇之外还有伯戴克(LucianoPetech,1914-2010),王森之外还有柳陞祺(1908[一作1909]-2003)。正如柳在《应当争取有一个更大的藏学研究队伍》(1991a)和《我学习藏族史的经过》(2002)中总结的,佛学(包括佛教)和藏语不是西藏学的全部,西藏学并非事事离不开佛学和藏语。

柳陞祺注意到,初到西藏的人都会觉得好像事事都离不开佛教,但是只要住的时间一长,就会发现凡是在西藏之外可以遇到的事情,同样都可以在西藏遇到,西藏人也是人,西藏并非那么特殊。既然有如此多的共同点,即使不懂佛学或藏语,也未始没有其他的问题可以研究。柳在《我的学习研究历程》(1986a)中更是提出,与佛学上的中观唯识之见,新旧密法之争相比,西藏的世俗政府组织,拉萨三大寺(甘丹寺、哲蚌寺、色拉寺)的学制,对西藏社会生活所起的影响反而要更大一些。其中的理由应该就是比起佛学上的宗见差别,组织和制度更能代表人类所共有的某种东西。柳还注意到,旧时西藏僧俗上层在历史和政治方面的知识十分贫乏,乃至于外国人书中所常言的四五十年前发生的历史事件,许多拉萨人竟懵然不知。对具体历史人物的认识,也是和宗教纠缠在一起,甚至就连王统记、王臣记、宗派源流、名人传这一类带有浓厚宗教色彩的传统史书,拉萨三大寺都视为“外学”,不让僧人阅读。柳陞祺的西藏学研究正是集中于剥离了西藏的特殊性而体现了人类共同性的世俗历史、政治、外交和社会这些方面。

柳陞祺生前任职于中国社会科学院(简称社科院)民族研究所(简称民族所,今中国社会科学院民族学与人类学研究所),与王森和邓锐龄(1925-2023)一起不仅代表着民族所在西藏学方面,也是在整个学术方面最好的传统。与现在社科院的科研人员或科研工作者的所谓科研成果不同,他们的著述都是经过长期广博涉猎后再专精化的结果。柳在四十五岁左右才真正开始对近代西藏史的科学研究,这在现在是难以想象的。他在西藏学方面的主要著述已经基本收进《柳陞祺藏学文集(汉文卷)》(2008a,简称《文集》)。书名既然带有“藏学”和“汉文卷”的字样,说明柳的著述在藏学之外还有非藏学,“汉文卷”外还有“外文卷”(《文集》的《编后》说会有英文卷)。这种书名设计可能就是为将来出版“非藏学文集”和“藏学文集(外文卷)”留有余地的(本文在引用柳陞祺作品时使用的编号,请参看文末的《柳陞祺部分作品及相关文献编年目录》)。

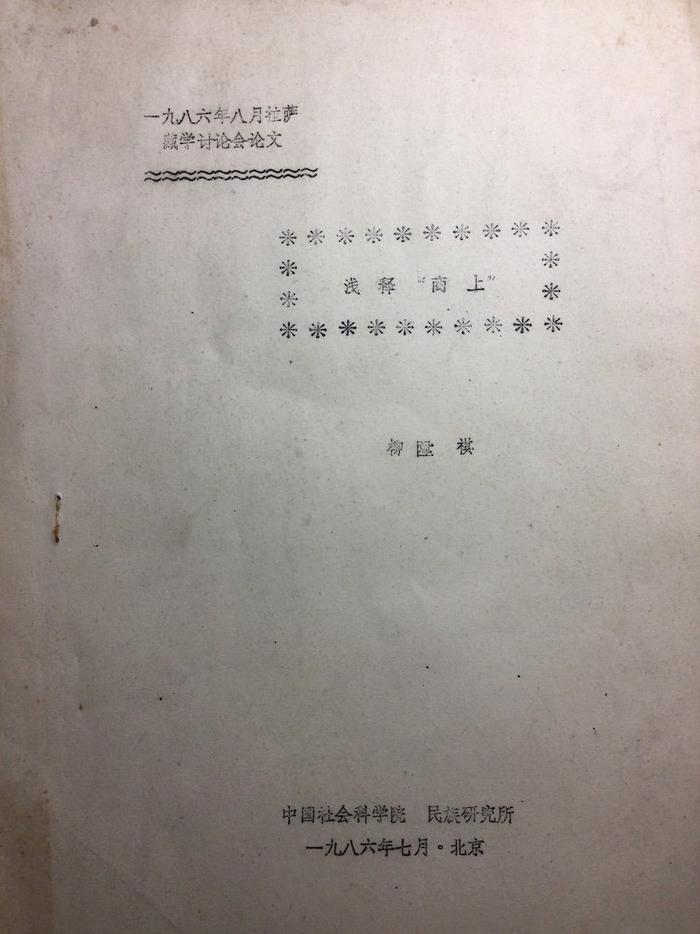

至于坊间流行的《西藏的寺与僧(1940年代)》(2010a,2014c)和《拉萨旧事(1944-1949)》(2010b,2014d),内容其实全部辑自《文集》,本身并无独立存在的价值。不仅如此,两书在选文上也存在一些问题。以《拉萨旧事(1944-1949)》为例,《“商上”》一文(2010b,71-77页)本来是属于考证性的文章,不知为何竟出现在第一部分“往事记忆”里。《“商上”》原题《浅释“商上”》,最初是提交给1986年8月在拉萨举办的藏学讨论会的论文,1986年7月14日完成于北京,有1986年7月社科院民族所的打字油印本(1986d)。与这个打字油印本相比,收进《文集》的版本不仅在文字上有不少差异,而且还多出倒数第二段里的一大段内容。另外,《拉萨旧事(1944-1949)》书名中的“1944-1949”似是给所选文章圈定了一个时间范围,但是书中第二部分“一组手稿”所收文章以及不属于第一和第二两个部分的两篇长文,主要讲的却都是从十七世纪二十年代到二十世纪三十年代之间的“旧事”。

关于柳的生平史料,除《文集》所收个人回忆性文章以及与邓锐龄的往来书信外,还有侯艺兵摄影撰文的《柳陞祺情系西藏五十秋》(1999),民族所的讣告《柳陞祺研究员逝世》(2003a),伍昆明(1943-2006;柳陞祺于1964年招收的藏族史专业研究生)的《纪念著名藏学家柳陞祺先生》(2003b),李晨升的《柳陞祺先生生平》(2003c),郝时远、格勒主编的《纪念柳陞祺先生百年诞辰暨藏族历史文化论集》(2008b,简称《纪念论集》),以及十分重要的《柳陞祺先生致邓锐龄先生书信补辑》(2009,简称《书信补辑》)等。虽然柳的生平大体框架已在,但是还有不少细节有待澄清。就算是已知的部分,叙述也嫌不够详确。我购藏有多种柳陞祺的档案文件和亲笔书信,掌握或见过不少与其生平著述有关的稀见史料,它们对于发掘未知和更详已知都有较大的价值。下面就将这些档案、书信和史料刊布出来,并对其中所涉时地、人事、书刊等略做考辨,以纪念这位杰出的西藏学家去世二十周年,以及他与沈宗濂(1898-1978)用英语合著(实为柳独自完成,见下文)的《西藏与西藏人》(1953b,中国国家图书馆藏本)出版七十周年。

《履历表》

我购藏的柳氏档案文件主要有三种表格,就是《中国科学院民族研究所研究人员工作成果调查表》(简称《调查表》)、《履历表》和《中国社会科学院民族研究所科研人员定职升职评定表》(简称《评定表》)。三表均装于一个社科院民族所专用的牛皮纸纸袋中,纸袋上有墨笔写的“柳陞祺”三字,其来源是社科院民族所的档案。其中第二种《履历表》是复印件,字不是柳陞祺的,也没有填表时间。但是,从表的印制单位为“中国社会科学院人事局”(中国科学院哲学社会科学部[简称学部]于1977年5月改为中国社会科学院),“工资级别变动情况”一栏后来补填(字体不一样)有“科研四级207元1982.10.民族所评定”等来看,至少是填写于“文革”结束后从社科院成立到1982年10月之间。

在表中“其他需要说明的问题”一栏,柳虽声明“文化大革命中,将过去日记,填写表格等散失殆尽,此次所填简历,全凭记忆,大致正确,年月等可能稍有出入”,但表中“主要简历”一栏所填的,还是了解柳氏生平的第一手材料:

1915-1921杭州第五小学及高小学习

1921-1925杭州宗文中学(旧制)学习

1925-1930上海光华大学(包括预科一年)学习

1931-1940伪财政部松江及川康监[盐]务管理局英文秘书

1940-1942成都光华大学分校英文讲师

1942-1943成都光华大学分校英文副教授

1944-1949伪蒙藏委员会驻藏办事处英文秘书

1949-1952印度国际大学(自作研究)

1952-1958中央民族学院研究部讲师

1958-1959哲学社会科学部民族研究所讲师

1959起 哲学社会科学部民族研究所副研究员

最后三个阶段特别注出证明人是杨玉山(民族所管理科研的行政人员)。至于其他阶段为何没写证明人,柳在“其他需要说明的问题”一栏解释说:“我于1944年去西藏,1952年自印度归国,与旧时亲友,失去联系,关于归国前经历,除民族所李有义、陈乃文两同志能部分作证外,无法列举证明人,特此说明。”李有义(1912-2015)曾任国民政府蒙藏委员会驻藏办事处科长,和柳是1944年同时入藏的同事。陈乃文(1931[一作1933]-)是继沈宗濂之后担任驻藏办事处代理处长的陈锡璋(生卒年不详,原任主任秘书,有遗作《西藏从政纪略》[作于1963年,《文史资料选辑》第七十九辑,文史资料出版社,1982年3月第1版,116-150页,后又摘入内部发行的《西藏文史资料选辑》第三辑,西藏自治区政协文史资料研究委员会编,1984年2月第1版,108-140页],颇为重要)的女儿,后来与长她二十多岁的柳陞祺结婚。

柳就读宗文中学(今杭州十中)时,于1925年春曾与同学一起谒见来杭的九世班禅(1883-1937),后来还撰有《忆九世班禅》(1994)一文记其事。此文初刊于《中国西藏》1994年第2期,收入《文集》时也做了标注,不知《文集》的《编后》为何又以为是“首次面世”(2008a,907页)。另外,检1926年9月出版的《光华大学章程》,在“预科升入大学一年级生”中有柳的名字(72页),证明《履历表》中填写的“包括预科一年”确为实录。1931年至1940年,柳分别在松江和川康(自贡)两地的盐务管理局工作,但没有确记何时由沪入川。根据柳在《缅怀老同学赵家璧》(1997)一文中提到的“1938年春,我离开上海到了四川”,可知他离沪入川的时间大概是1938年春。

据陈乃文口述的《西藏五年》(2007),柳在国际大学(陈文作“泰戈尔国际学院”)时已和她订婚。当时陈的父母(陈锡璋、赵克仁)欲回国,陈也想随之回国念书,但又不愿离开柳,陷入进退两难之境。后经父母和柳的劝说,陈还是留在国际大学中国学院(陈文作“国际学院中国院”)读书,并于1949年10月与柳结婚。两人在印时主要靠沈宗濂为合写《西藏与西藏人》预支的一笔费用生活。1952年7、8月间,书稿完成寄往美国沈处,在随后的两三个月中,柳陈二人在印度各地稍做游览,最后于1952年年底回到中国。回国后,陈进中央民族学院(简称民院,今中央民族大学)历史系读书,1961年毕业后进学部民族所工作,1989年1月退休。“主要简历”虽然填写柳在民院研究部(民族所前身)任讲师是从1952年开始的,但在“何时何地参加工作”一栏却填写“1953年春经分配到中央民族学院研究部工作”。

从《履历表》“家庭主要成员姓名、年龄、单位、职业、政治情况”一栏,我们知道柳陞祺有一子柳晓明,一女柳晓青(《纪念论集》前面图版部分第6页上部有柳与两个子女的合影)。但在“爱人情况”一栏,填的却是十个“无”字。从别处的资料来看,陈乃文后来与陈燮章(1933-2017)结了婚(2018),但不知结婚的具体时间。根据孔网上架的一封陈乃文因与新华通讯社产生房产纠纷于1986年2月21日致该单位的书信(https://book.kongfz.com/215702/3363469667/;2023年11月2日读取),其中已经提到她的丈夫是陈燮章,而非柳陞祺,可见当时她与柳已经不在一起了。该信还提到她的长子是“印度出生的归侨”,这个在印度出生的长子只能是她和柳的孩子,换言之也就是柳晓明。由于柳晓明生在印度,所以最晚也得是1952年(也就是柳陈回国之年)出生的,考虑到《履历表》说他当时的年龄是二十七岁,那么填表时间至少还可以上推至1980年之前(1952+27=1979)。如果我们的推测无误,那么柳陈二人可能在1980年之前就已经不在一起了。

从陈乃文《西藏五年》称“女儿晓青”,柳晓明、柳晓青合写的《〈西藏与西藏人〉及相关的人和事》(2008b,19页)以及柳晓青独撰的《西藏与西藏人》汉译本(2006,2014b)《译后》(写于2006年6月8日,256页)称“母亲陈乃文”,可知柳晓青也是柳与陈所生。柳晓青比柳晓明小三岁,也是五十年代出生的,但是具体年份不详。关于柳和陈不在一起的原因,柳氏兄妹没有讲过,《纪念论集》中更是没有一篇文章言及,包括陈本人写的《诚挚的怀念》,内中消息只能从柳晓青撰《淡定人生》中提到的“爸爸的一生经历了婚姻的变故,事业上的挫折等世间烦恼”窥知一二(2008b,26页)。

在“有何专长,懂何外国语文、民族语文,熟练程度如何”一栏,填有“英语(阅读、写作、口语,一般可以,但近年荒疏不少)法语(阅读专业参考书)”。早在光华读书期间,柳就是大学二年级国语英语演说级际锦标队中的英语队员(《光华年刊》第3期[1928年]),曾得校内英语演说第二名(同上)。有关柳历年参加校内和校际英语演说比赛的详细情况,还可以参看1930年出版的《光华大学五稘纪念册》卷一载记部分17、22、25-26、27、31等页。在1935年6月出版的《光华大学十周纪念册》的“文艺”栏,刊有《光华大学十年来之课外作业》一文(97-99页),在“智能之竞争”一项曾举曾克源、周宸明、柳陞祺等在英文演说及辩论方面的成绩为例(99页)。从这些材料可以看出柳陞祺英语口语能力之一斑。除《西藏与西藏人》外,柳还发表过不少英语文章,翻译过几种英语文学的古典名著(均见下文)。至于他阅读并研究过的有关中英、中印和汉藏关系的英语史料,我怀疑今后中国有谁能在准确性上超过他。

民族所讣告、伍昆明文和李晨升文都提到柳是中国民主同盟会会员。但在《履历表》“何时何地参加过何种民主党派和进步团体,现在是否民主党派成员,担任何种工作”一栏,却填写着“1957年曾在北京中央民族学院参加民盟。约自文化大革命前一年起,迄今已无关系”。从现有的资料看,柳后来似乎没有恢复民盟会员的身份。

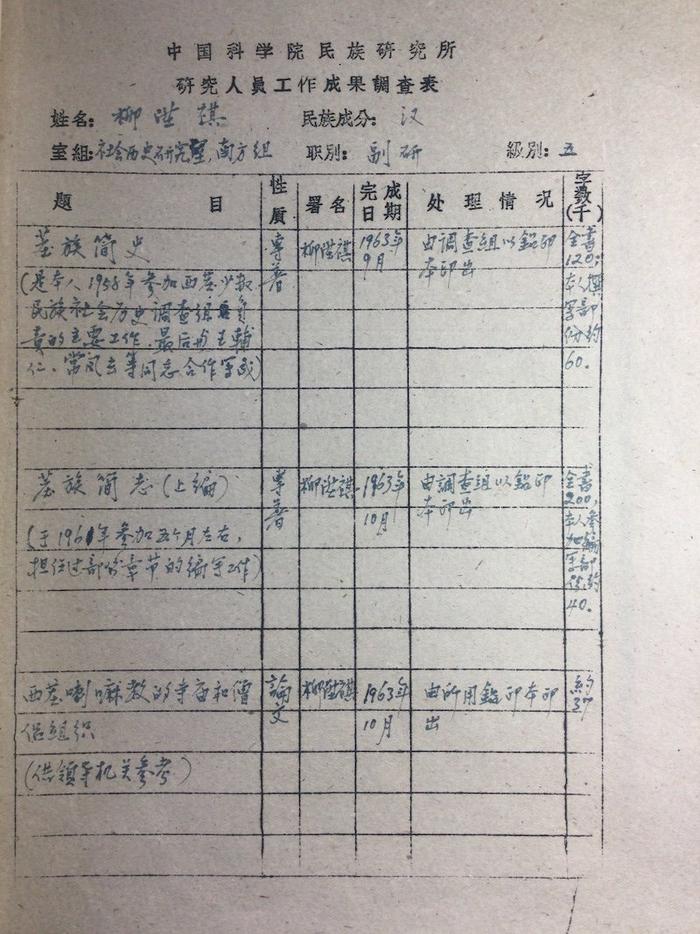

《调查表》

《调查表》一共五页。第一页是封面,上写“柳陞祺”三字,右上角还写有某种编号“66”。其余四页都是打字油印的表格。表格部分的前三页均用钢笔填写,看笔迹应是柳本人的。最后一页的上半为未经填写的表格,下半为对填表规则的七项说明。按照填表规则要求,先填建所(民族所)以来的工作成果,再填解放后至建所前的工作成果,最后填解放以前的工作成果。在填建所以来的工作成果时,先填历年参加的集体项目,再填所里计划的个人项目,最后填业余项目。

《调查表》第二页的全部和第三页的部分所填四种,是建所(民族所正式成立于1958年6月23日)以来的工作成果。在填写第二页的表格时,柳还写上他当时属于社会历史研究室的南方组,职别为副研,级别为五。下面先对这两页上的四种工作成果依次做些补充说明。

第一种的题目是“藏族简史”,括注“是本人1958年参加西藏少数民族社会历史调查组负责的主要工作,最后与王辅仁、常凤玄等同志合作写成”,性质为“专著”,署名“柳陞祺”,完成日期“1963年9月”,处理情况“由调查组以铅印本印出”,字数(千)“全书120;本人撰写部份约60”。此书就是作为“少数民族史志丛书”之一在内部铅印发行的《藏族简史(初稿)》(中国科学院民族研究所西藏少数民族社会历史调查组编,中国科学院民族研究所,1963年9月)。据该书《后记》(写于1963年9月30日),《简史(初稿)》由柳陞祺、常凤玄(1927-2007)和王辅仁(1930-1995)三人执笔,柳承担了第四到六章和第九到十三章(1963a,203页)。我收藏有《简史(初稿)》编写初期的原始材料多种,内有不少柳陞祺的发言记录,以后有机会当将其整理刊布出来。到了1975年,民族所重新组建《藏族简史》编写组,对上述《简史(初稿)》进行增订,作为“中国少数民族简史丛书”之一出版了增订后的《藏族简史》(1985)。据增订本《后记》(写于1985年9月),第十二到十六等篇是由柳陞祺执笔的(464页)。《纪念论集》前面图版部分第3页有黑白照片“《藏族简史》审稿会议开幕合影留念(1984年11月7日)”,照片第一排从左往右数第二人是柳陞祺,从右往左数第四人和第二人是王森和邓锐龄,第三排从右往左数第九人和第十人是王辅仁和常凤玄(有关常先生的辨认,是托王森先生之女王澂老师询问常先生之女常小梅老师后才知道的)。

第二种的题目为“藏族简志(上编)”,括注“于1961年参加五个月左右,担任过部份章节的编写工作”,性质为“专著”,署名“柳陞祺”,完成日期“1963年10月”,处理情况“由调查组以铅印本印出”,字数(千)“全书200,本人参加编写部份,约40”。此书就是作为“少数民族史志丛书”之一在内部铅印发行的《藏族简志(上编)(初稿)》(中国科学院民族研究所西藏少数民族社会历史调查组编,中国科学院民族研究所,1963年)。据该书《后记》(写于1963年10月),柳陞祺参加了编写(1963b,289页),但没有列出他具体负责的章节。

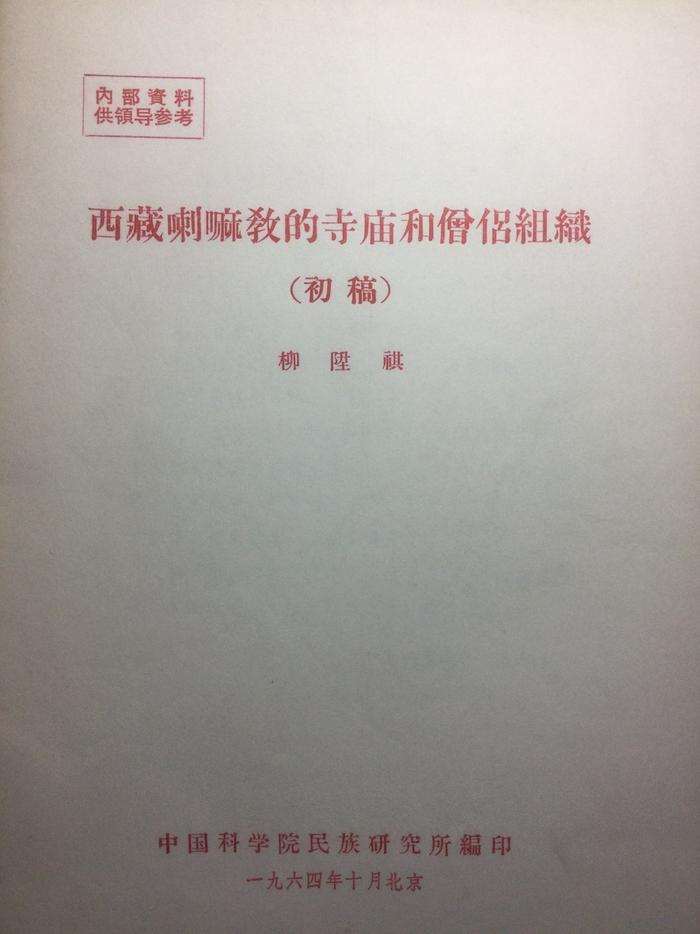

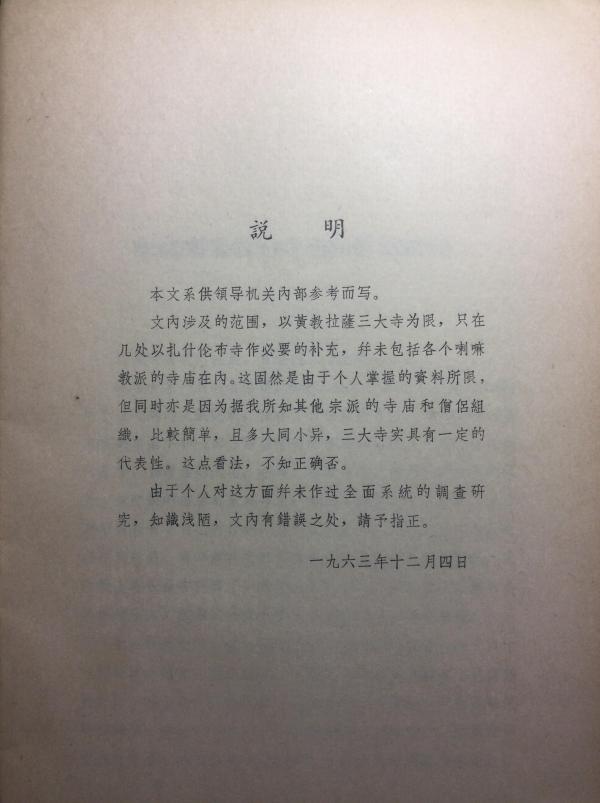

以上两种算集体项目,下面两种是个人项目。第三种的题目是“西藏喇嘛教的寺庙和僧侣组织”,括注“供领导机关参考”,性质为“论文”,署名“柳陞祺”,完成日期“1963年10月”,处理情况“由所用铅印本印出”,字数(千)“约37”。此文就是作为供领导参考的内部资料由中科院民族所于1964年10月铅印发行的《西藏喇嘛教的寺庙和僧侣组织(初稿)》(1964a;宋希於购赠)。这个铅印本的前面有一篇《说明》,叙述了编印的缘起:

说明

本文系供领导机关内部参考而写。

文内涉及的范围,以黄教拉萨三大寺为限,只在几处以扎什伦布寺作必要的补充,并未包括各个喇嘛教派的寺庙在内。这固然是由于个人掌握的资料所限,但同时亦是因为据我所知其他宗派的寺庙和僧侣组织,比较简单,且多大同小异,三大寺实具有一定的代表性。这点看法,不知正确否。

由于个人对这方面并未作过全面系统的调查研究,知识浅陋,文内有错误之处,请予指正。

一九六三年十二月四日

《调查表》记录的完成日期(1963年10月),比《说明》的写作时间(1963年12月4日)略早。

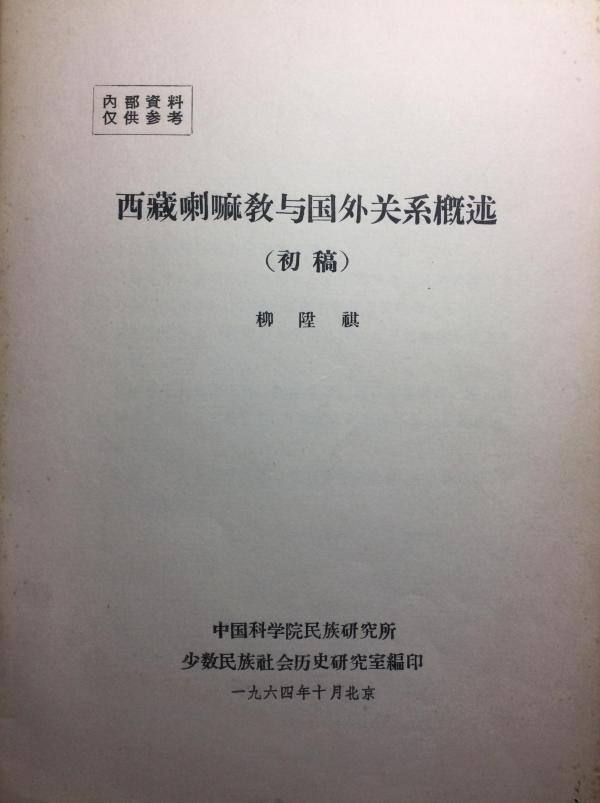

第四种的题目为“西藏喇嘛教与国外关系概述”,括注“供领导机关参考”,性质为“论文”,署名“柳陞祺”,完成日期“1964年”,处理情况“正排印中”,字数(千)“约27”。这个“正排印中”的本子,就是作为仅供参考的内部资料由中科院民族所少数民族社会历史研究室于1964年10月铅印发行的《西藏喇嘛教与国外关系概述(初稿)》(1964b;宋希於购赠)。这个铅印本的前面也有一篇《说明》,记述了编印的缘起:

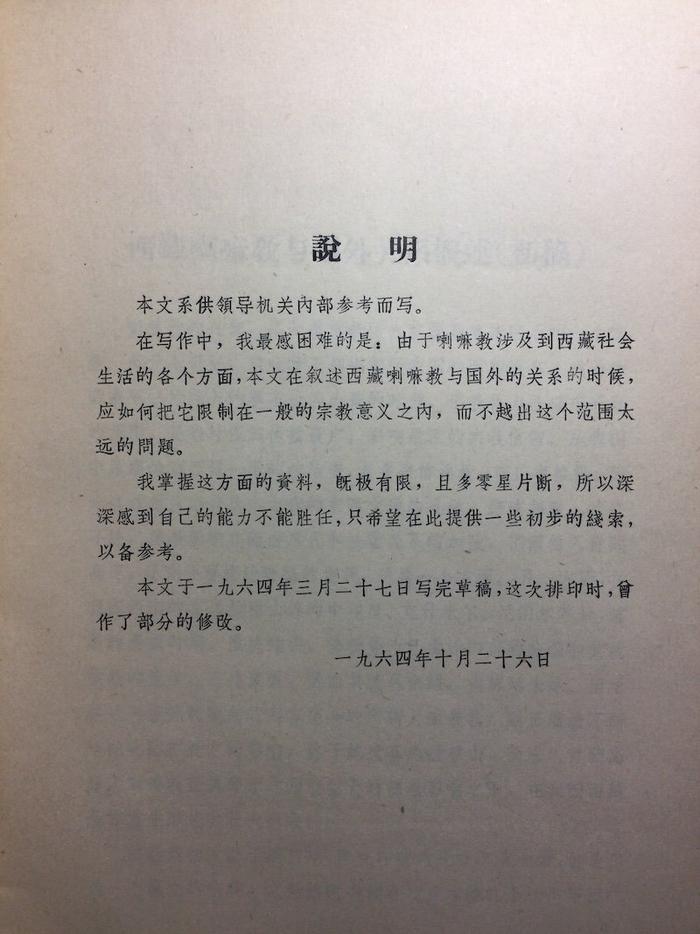

说明

本文系供领导机关内部参考而写。

在写作中,我最感困难的是:由于喇嘛教涉及到西藏社会生活的各个方面,本文在叙述西藏喇嘛教与国外的关系的时候,应如何把它限制在一般的宗教意义之内,而不越出这个范围太远的问题。

我掌握这方面的资料,既极有限,且多零星片段,所以深深感到自己的能力不能胜任,只希望在此提供一些初步的线索,以备参考。

本文于一九六四年三月二十七日写完草稿,这次排印时,曾作了部分的修改。

一九六四年十月二十六日

接下来填写的是解放后至建所前的工作成果。这个时期的成果,柳陞祺只填了一种,题目是“藏族史讲稿”,括注“与王静如合作,为中央民族学院语文系授课用”,性质为“专著”,署名“柳陞祺”,完成日期“1956年”,处理情况“由中央民族学院于1957年打印”,字数(千)“全部讲稿共100;本人负责部份,近90”。这部由民院研究部于1957年3月作为内部参考印行的打字油印本《藏族史讲稿》不太常见,就连柳陞祺自己后来在1986年4月15日填写的表格《本人从事藏族历史研究工作的主要成绩(包括论文、著作、教材等)》(《我的学习研究历程》的附录,2008a,792-793页)中都将其误记成《西藏历史概要》(792页)。

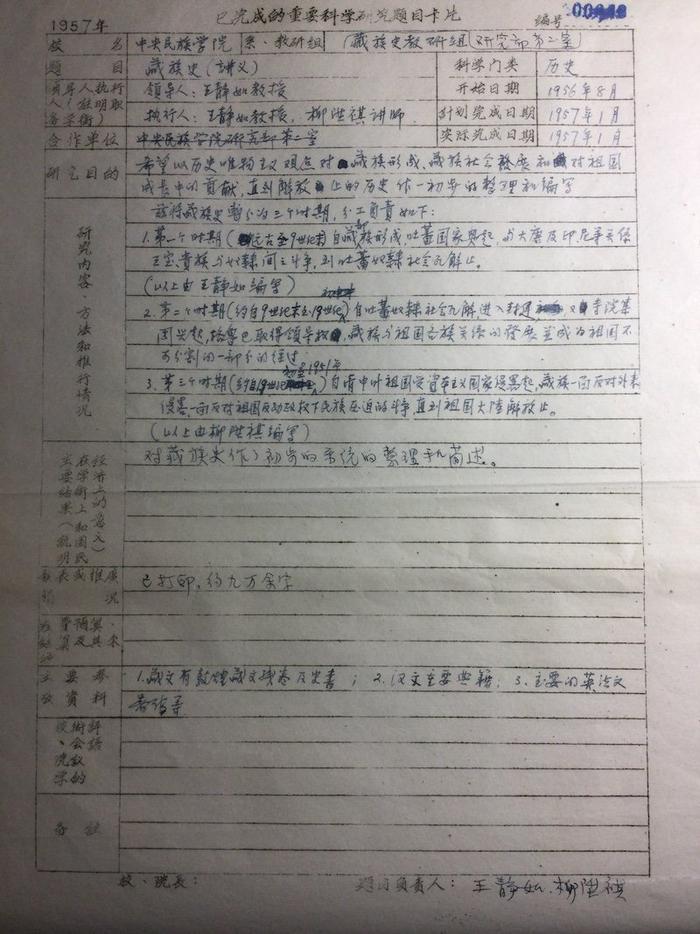

孔网上拍过一张民院1957年的《已完成的重要科学研究题目卡片》,所填题目其实就是这部《藏族史讲稿》。从字体上看,这张卡片是王静如(1903-1990)和柳陞祺合填的,下文除了特别括注出“王字”的部分外都是柳字。两人当时所属学校校名是“中央民族学院”,所属系、教研组为“研究部第二室藏族史教研组”(前六字是王字)。王、柳负责研究的题目是“藏族史(讲义)”,这个题目的科学门类为“历史”,领导人为“王静如教授”,执行人为“王静如教授柳陞祺讲师”,开始日期是“1956年8月”,计划完成日期和实际完成日期都是“1957年1月”。研究目的是:“希望以历史唯物主义观点对藏族形成、藏族社会发展和对祖国成长中的贡献,直到解放止的历史作一初步的整理和编写。”研究内容、方法和推行情况是:

兹将藏族史暂分为三个时期,分工负责如下:

1.第一个时期(远古至9世纪末)自藏部族形成,吐蕃国家兴起,与大唐及印、尼等关系,王室、贵族与奴隶间之斗争,到吐蕃奴隶社会瓦解止。

(以上由王静如编写)

2.第二个时期(约自9世纪末至19世纪初)自吐蕃奴隶社会瓦解,进入封建,又寺院集团兴起,格鲁巴取得领导权,藏族与祖国各族关系的发展并成为祖国不可分割的一部分的经过。

3.第三个时期(约自19世纪初至1951年)自清中叶祖国受资本主义国家侵略起,藏族一面反对外来侵略,一面反对祖国反动政权下民族压迫的斗争,直到祖国大陆解放止。

(以上由柳陞祺编写)

这个研究题目的主要结果(说明在学术上和国民经济上的意义)是“对藏族史作了初步的系统的整理和简述”(王字),发表或推广情况是“已打印,约九万余字”(王字)。这个“已打印”,指的应该就是1957年3月的打字油印本《藏族史讲稿》。主要参考资料为:“1.藏文有敦煌藏文残卷及史书;2.汉文重要典籍;3.主要的英、法文著作等。”题目负责人签名“王静如,柳陞祺”(王字)。

《调查表》最后填写的是解放前的工作成果。这个时期的成果有两种,都是用英语写的。第一种的性质为“论文”,署名“ShenchiLiu”,完成日期“1948年”,处理情况“在密勒氏评论报,TheChinaWeeklyReview,于1948年6月5日,12日,19日三期陆续发表”,字数(千)“约12”。这篇在《密勒氏评论报》(TheChinaWeeklyReview;很多人包括柳陞祺本人在内常将汉语报名写成《密勒氏评论周报》)分三期发表的论文,其实每期的题目都有不同,《调查表》所列只是第1期的题目。另外,《调查表》虽然准确地列出了发表日期,却没有列出卷数、号数和页数。完整的刊发信息可查(据周运查阅的中国国家图书馆藏本,以及“历史报纸:中国近代英文报纸库1832-1953”网站所收电子版)。

其中第一篇还有朱正明的汉译,题《英国侵略西藏简史》刊于《亚洲世纪》第3卷第2、3期合刊(1948年9月1日)21-23页。第二种的题目为“西藏与西藏人”,括注“与沈宗濂合作”,性质为“专著”,署名“ShenchiLiu”,完成日期“1952年”,处理情况“美国斯丹佛大学出版社TheStanfordUniversityPress1953年出版”,字数(千)“约100”。柳去世后,柳晓青将此书译为汉语,题《西藏与西藏人》(2006,2014b)出版,邓锐龄审订并作序。汉译本前面有柳家保存的该书稿本的照片两张,这部稿本是用打字机打印的,上面还有钢笔所做的校改。

需要特别说明的是,汉译本删去了美国汉学家戴德华(GeorgeE.Taylor,1905-2000)的前言(Foreword;作于1952年2月2日),沈宗濂和柳陞祺联合署名的序(Preface;1952年3月19日作于加州的圣罗莎[SantaRosa]),以及书后的附录(Appendix,pp.191-193)、荐读书目(ListofBooksforRecommendedReading,p.194)和索引(pp.195-199)。戴德华当时正主持西雅图华盛顿大学(UniversityofWashington)的远东与俄国研究所(FarEasternandRussianInstitute)。戴曾请苏俄蒙古学权威鲍培(NicholasPoppe,1897-1991;汉名亦作包培)至华大任教。蔡美彪(1928-2021)《忆包培》一文误将戴名写成“Tyler”(《八思巴字碑刻文物集释》,中国社会科学出版社,2011年2月第1版,379页;《学林旧事》,中华书局,2012年4月第1版,84页)。

不过我有点怀疑邓是否做过彻底的审订,因为译文中有相当多的问题。我只从第二部分(PartTwo)《回顾西藏的今昔》里举几个明显的例子。比如原书19页说藏族源出猕猴王(TheMonkey)和岩魔女(TheMountainOgress)的故事据说起源于雅砻,而这就是为何雅砻的重镇被称为泽当(因猕猴王曾于该地教藏人祖先做游戏,所以藏语称该处为Tse[游戏]-Thang[原野])的缘故(ThisstoryissaidtohavehaditsorigininYar-Lung,andthiswashowtheprincipaltowntherecametobearthenameTse-Thang)。但是汉译却翻成“据说这个故事源自雅砻平原,后来这个重镇又被称为泽当”(2006,2014b,30页),显然没有捋清句中单词的语法关系,把雅砻(Yar-Lung)和雅砻(there)的重镇(theprincipaltown)的区别表达出来。再如讲藏族的印度起源说时,原书同页提到一系列古代印度的专有名词,比如“俱卢族”(Kauravas)、“班度族”(Pandavas)、“胜军王(波斯匿王)”(Prasenajit)和“离车族”(Licchavi;原文误作Lacchavi),由于不知道梵语的构词法(Kaurava和Pandava是名词Kuru[俱卢]和Pandu[班度]的形容词形式,分别表示“出于俱卢的”和“出于班度的”,换言之就是俱卢族和班度族的意思),不熟悉古代汉译佛典的译名,汉译本遂生造出既不准确也不雅训的“阔拉瓦斯”“潘达瓦斯”“普拉桑那吉”和“拉恰威”等译语(2006,2014b,31页)。此外的错误和问题还有不少,以后可以专门写篇文章来谈谈。

据柳陞祺写于1969年7月的“文革”交代材料(据柳晓青《淡定人生》,2008b,23页)《关于在蒙藏委员会拉萨办事处期间的回忆》(简称《回忆》,2008a,761-774页),《西藏与西藏人》出版时,他已于1952年从印度回国进民院研究部工作。当时在印度读书的胡继藻(生卒年不详)给他寄来两本样书,书名页上印的沈宗濂和柳陞祺的汉语姓名都被擦去。胡在随书发来的信中说,原来还有一篇序文(指戴德华的前言),因为有些话与事实不符,所以他撕去了。收到书后,柳并未发现有何问题,只注意到全书的内容都是他写的,而沈宗濂许诺要写的社会经济部分则一字未动。他留一本自存,另一本上交研究室领导。直到胡又寄来两本样书,这回保留了戴德华的前言,柳才发现戴竟然说书是沈写的(原文充满了“thebookbyMr.Tsung-lienShen”,“hisbook”,“hisdescription”这样的用语),而他柳陞祺只是助手,顶多提供了关于西藏近况的消息而已(Inwritingthisbook,Mr.Shenhadtheableassistanceofawell-knownChinesescholar,Mr.Shen-chiLiu.Mr.LiuwenttoXizangasMr.Shen’ssecretaryandstayedontheretwoyearsafterMr.Shen’sdeparturein1947.HecollaboratedintheresearchandisresponsibleforinformationonthemorerecentdevelopmentsinXizang.Heisanexcellentscholar.)。显然,戴的这些话只能是得自沈本人。以前对自己不错的老师和上司竟然暗中做出这样的事,柳受到的打击可想而知。据柳晓青写的《译后》,《西藏与西藏人》汉译本出版前,柳家人曾托嘉乐顿珠(GyaloThondup,1928-;十四世达赖的二哥)和邢步有(即邢肃芝,1916-2014)在美国寻找沈宗濂后人以商谈出版事宜,结果找了两年都没有结果(2006,255-256页)。

胡继藻据说毕业于清华大学,获得电机工程和社会学的双学士,被邢肃芝聘请担任拉萨小学(1946年春开学)的教务主任(邢肃芝《雪域求法记》初版[见下],309、321-322页;同书修订本[见下],330、339-340页),与柳在拉萨时应认识。《西藏与西藏人》原文176页和177页有一位“C.T.Hu”提供的十三世达赖喇嘛传刻本和九世班禅喇嘛致安钦呼图克图(An-ChinHutukhtu)信的照片。“C.T.Hu”我觉得就是胡继藻姓名韦氏拼音形式(大约是HuChi-tsao这个形式)的简写。《西藏与西藏人》汉译本只收入第二张图,但在翻译“C.T.Hu”时由于没能认出他就是胡继藻,所以只能写作“C.T.胡”草草了事(2006,2014b,120页)。

顺便提一句,《调查表》列出的以上七种成果,除了《藏族简志(上编)》和《藏族史讲稿》之外,其余五种正是《履历表》“著译题目(如系代表性著作包括国外发表的论著请注明)何时出版或发表于何刊物”一栏所列的五种著译作品。关于在《密勒氏评论报》发表的三篇文章,《履历表》特别提到“印本于文化大革命期间上缴,卷期、年月记不太清”。确实,《履历表》不仅写错了《密勒氏评论报》的英汉双语题目(《密勒氏评论周报》和ChinaCritic),还写错了文章的副标题(AStudyofTheirTriangleRelationship)和发表年代(1947)。此外,《履历表》还写错了《西藏与西藏人》的英语书名(少写了一个the),并且把《西藏喇嘛教的寺庙和僧侣组织》的出版时间误写成1964年。

伯戴克的书评

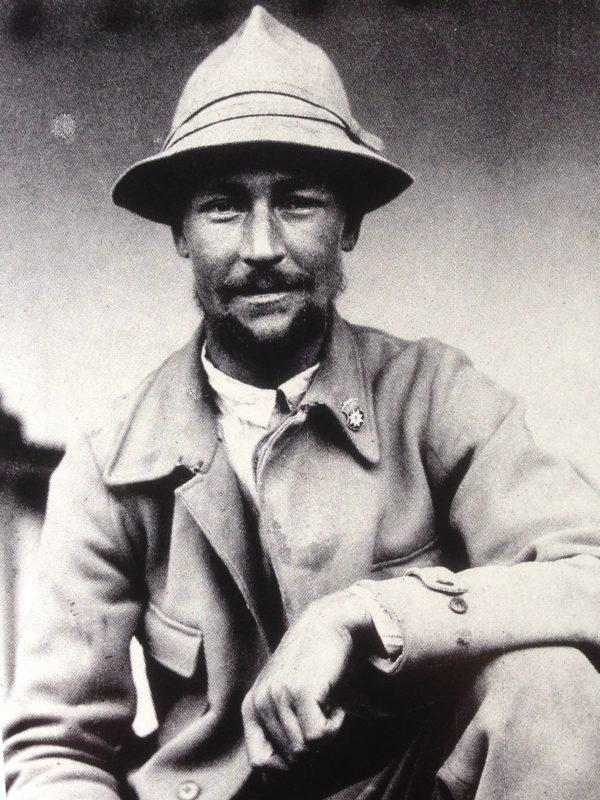

《西藏与西藏人》出版后,有不少人写过书评,其中伯戴克所写值得注意。这篇书评刊于罗马意大利中东远东研究所(IstitutoitalianoperilMedioedEstremoOriente)的所刊《东与西》(EastandWest)1954年1月第4卷第4期(Vol.4,No.4[January1954],pp.301-302)。伯是以学术上严格的原创性来衡量沈柳二人的这部通俗之作的,所以他给出的总体评价不是很高。在讨论《西藏与西藏人》的同时,伯戴克还评述了哈雷尔(HeinrichHarrer,1912-2006)的两本德语新书,也就是《西藏七年》(1952;比《西藏与西藏人》早出版一年,柳晓青《译后》误将二书当成同年出版)和《我的西藏像册》(1953a)。

哈雷尔(柳陞祺译作“哈拉”)是奥地利的登山家,“二战”开始前与同国人奥夫施奈特(PeterAufschnaiter,1899-1974;柳陞祺译作“奥夫施耐德”,图十九)正在印度从事登山运动。战争开始后,他们作为敌侨被关进印度的拘留营。两人后来从拘留营逃出,辗转西藏西南、西北各地,于1946年1月15日到达拉萨。二人初到拉萨时,柳陞祺曾代表陈锡璋(沈宗濂已于1946年元旦返回内地,陈任代理处长)转交他们一张一千卢比的支票。两人被允许在拉萨居留后,柳与他们时常有往来。在柳写的多篇文章中,比如《西藏政变实录》(1947)、《回忆》和《当年在拉萨的几个外国人(访问纪要)》(2008a,775-777页,简称《访问纪要》)中,对他俩的活动和个性都有生动的描述。简单来说,奥夫施奈特年长(四十余岁),沉静,喜独处,勤于工作,而哈雷尔年轻(三十多岁),好动,爱交际,兴趣广泛。

“二战”开始后,正在印度做研究的伯戴克因为意大利人的身份也被当作敌侨抓起来,与奥夫施奈特和哈雷尔关在同一个拘留营里,是旧相识。他的书评虽然简短,但具有代表性,试译全文如下(图二十,图二十一):

战争期间我被拘押在印度的时候,我仍然记得有几个德国朋友(引者注:与奥夫施奈特和哈雷尔一起越狱的还有几个德国人,而且当时奥地利已经并入德国,所以在外人看来奥与哈也都可以算是德国人)在我们几人的建议和帮助下为越狱悄悄地做着高效的准备工作。但是唯一真正成功逃脱的是奥夫施奈特和哈雷尔。他们俩是参加过1939年攀爬南迦帕尔巴特峰(NangaParbat)的登山家。1944年4月从台拉登(DehraDun)的拘留营逃出后,他们两人分别抵达西藏边境,然后又一起在西藏西部辗转多时才来到拉萨,并在那里很快得到西藏政府的雇用。这两个朋友在西藏一住就是七年,直到达赖喇嘛于解放军进藏前出走春丕谷(ChumbiValley)时方才离开。奥夫施奈特后来留在了尼泊尔,而哈雷尔则回到了欧洲,还出版了他的西藏冒险回忆录《西藏七年》(Vienna,UllsteinVerlag,1952,pp.267)。这是一个关于一场没有任何装备、资金和援助的长途旅行,关于沉静而坚毅的勇气,关于仅仅依靠不可征服的对自由的渴望和绝不回到带刺的铁丝网后面去的坚定决心才能跨越的可怕障碍的叙述简洁令人惊奇的故事。有关在拉萨的居留,与西藏政府的往来,以及与少年达赖喇嘛从逐渐熟悉到甚至结成友谊的记述,读起来引人入胜。作者并非学者,虽然他能说一口很溜的藏语。有时他会略显肤浅,但是他对生活充满热情,对奇异的风俗有善意的理解。除了这个叙述精彩,令人惊奇的故事所呈现出的人情味之外,我们还在这里得到重要的史料,因为作者是[引者按:此处略去几字]西藏最后岁月的见证者,可能也是古代中世纪喇嘛教治下的西藏最后岁月的见证者。这本书最大的特色之一是它一流的照片材料,所有这些都是哈雷尔本人拍摄的。这些照片构成了一个有关共产主义社会之前的西藏,有关其领导人物,有关其绚烂繁华场景的真实画廊。

一些未被《西藏七年》采用的照片材料,与1939年舍费尔(Schaefer,引者按:指ErnstSchäfer,1910-1992)探险队的其他一些照片以及更多不同来源的照片一起,都刊布在哈雷尔的第二本书《我的西藏像册》(H.Harrer,HeeringVerlag,1953,pp.226)中。正如预期的那样,它比第一本书要差很多。兴趣都集中在这些照片之上,其中一些非常精美,而另一些则带有明显的民族学和历史学的趣味。书中文字部分出自沃尔特雷克(HeinzWoltereck)之手,这是一篇关于西藏的通俗描述,材料显然是来自哈雷尔的回忆和平常的标准著作。

与哈雷尔同时在拉萨的还有一个中国文人沈宗濂先生(Mr.ShênTsung-lien),他的身份是国民政府驻藏办事处处长(1944-1947)。像大多数的中国高级官吏一样,沈先生没有费工夫去学藏语。后来他去了美国,与他的前任秘书柳陞祺([LiuShên-chi]他是懂藏语的)合作出版了一本小书《西藏与西藏人》(T.L.ShenandS.C.Liu,Standford,StanfordUniversityPress,1953,pp.X,199)。这是一部价值不均衡的作品。关于地理和历史的章节(引者按:指书的第一部分和第二部分),都是辑自平常的标准著作,既缺乏独立性,又充满过时的陈述(比如说,根据一个不存在的stod-bod解释吐蕃一名的起源,鄂多里克[OdoricofPordenone]曾经到过拉萨等等),甚至还有一些彻头彻尾的错误。名字的拼写十分随意,经常还拼错了,有时可以感到汉人说藏语时错误发音的影响。一般来说,书中一方面严重缺乏与西方研究的接触,另一方面又严重缺乏与西藏传统和典籍的接触。关于喇嘛教和达赖喇嘛的章节(引者按:指书的第三部分和第四部分),则是大量依据贝尔(Bell[引者按:指SirCharlesBell])的作品。稍有独立价值的是关于西藏政府的记述(引者按:指第五部分的部分内容),但即便在这里,两位作者也没能深入更多的细节。这未免有些遗憾,因为两位作者所在的职位使他们本可以非常近距离地观看这个系统的运行,旧时的西藏行政机构现在正在成为过去。好一些的是关于拉萨的日常生活和西藏的宗教节庆的章节(引者按:指书的第五部分和第六部分,也就是最后的两个部分),它们是以个人的经历为基础写成的,含有一些新的和有趣的观察。附录最为有用,它给出了1951年5月23日汉藏协议的正式文本(引者按:指中央人民政府和西藏地方政府签订的有关和平解放西藏的《十七条协议》)。书中所附大量照片多少有些模糊,但却十分有趣。我想特别提请大家注意那些描绘拉萨新年庆典的照片,以及某些最近在共产党治下的拉萨拍摄的照片。

伯戴克对沈柳二人未能就西藏地方政府的运行体系提供更多细节的批评其实并不公正,因为从柳根据当时搜集到的资料完成于1947年(或1948年,见下文)的稿本《西藏政治》(2008a,425-476页)来看,很多材料并没有被放进《西藏与西藏人》(《我的学习研究历程》》提到“原稿远比发表的要多”),可能是为了照顾书的通俗性罢。

《西藏七年》有格雷夫斯(RichardGraves)的英译本(1953c;我使用的是友人王东辉的藏本),近藤等(姓近藤,名等)根据这个英译本重译的日译本(1955;我使用的是中国国家图书馆所藏的初版三刷和四刷),以及同样根据英译本重译的汉译本(1986c)。近藤的日译本是节译,删去了不少内容。比如有关图奇的以下这段(1953c,pp.195-196),凡是放进括号的有关地球形状的诤论文字在近藤的日译本(1955,164-165页)中都不见了:

住在拉萨(引者按:日译本作西藏,误)的五年间,我见过的外国人不超过七个。

1947年,按照英国代表处的推荐,正式请来一位叫德·里安古(AmaurydeRiencourt)的法国记者。他在拉萨待了三周。一年后,著名的西藏学家图奇教授也从罗马过来。这是他第七次入藏,却是第一回来拉萨。他翻译过不少藏语典籍,刊行过很多有原创性的作品,在西藏的历史和文明方面被视为最高权威。他经常以其关于中国汉藏地区、尼泊尔、印度(引者按:日译本删掉了印度)历史的知识把这些地方的人唬得一愣一愣的。(我经常在各种聚会中碰到他。有一次当着一大群人的面,在一场有关地球形状的诤论中,他居然站在西藏人的一方反对我,让我陷于极为尴尬的境地。西藏传统上是相信大地是个扁平的圆盘。这个问题在聚会上引发了诤论,而我是主张大地球体说的。我的论证看似已经快要说服西藏人了,于是我就向图奇教授求助让他也来支持我。却不想大大出乎我的意料之外,他居然抱持一种怀疑的态度,还说什么在他看来所有的科学家应该不断修正他们的理论,总有一天西藏的理论同样也会被证明是真实的!所有人都咯咯直笑,因为大家都知道我当时正在教地理。)图奇教授在拉萨住了八天(引者按:日译本作一周),还去瞻礼了西藏第一名刹桑耶寺,然后满载各种科学标本和拉萨印经院(thePotalaPress)刊印的很多珍贵典籍离开了西藏。

汉译本的语言虽然活泼流畅,但不忠实于原文,夹杂有很多译者任意演绎发挥的地方。比如在上引图奇一节的最后,汉译本就添了一段原文没有的话:“然而,听了这位教授的喋喋不休的谬论之后,我感到站在我面前的不是一位什么学者,而是一位装疯卖傻的巫师,而且是一位来自‘文明’世界的巫师。”(1986c,251-252页)汉译本的错误也多,引用时一定要特别小心。顺便提一句,图奇此次来拉萨,柳陞祺还见过他。在《西藏与西藏人》汉译本中,收有一张图奇和柳陞祺等人的合影(2006,2014b,238页)。除了近藤等根据格雷夫斯英译本节译的日译本外,还有一个福田宏年根据1966年德语修订版完整翻译的日译本(1981)。哈雷尔在英国王家地理学会也讲过他的冒险经历,他的讲稿《我的西藏七年》(1954)可以说是一篇迷你版的《西藏七年》。

柳陞祺眼中的奥夫施奈特

奥夫施奈特1899年11月2日生于奥地利的基茨布厄尔(Kitzbühel),“一战”后去德国慕尼黑大学读农学。柳在《回忆》中说的“据他自称是慕尼黑大学讲师一类的教员,专业是土壤学”(2008a,770页),应该就是来自奥夫施奈特的这段经历。《西藏与西藏人》的沈、柳合序感谢过奥夫施奈特:“我们还要感谢奥夫施奈特先生为我们准备了两张地图。有了这些地图的帮助,本书中的简图才得以制作成功。”(WewishalsotoexpressourthankstoMr.P.Aufschnaiterforpreparingtwomapsforus.Withthehelpofthesemapstheoutlinemapinthisbookhasbeenmade.)准备两张地图一事,应该就是《回忆》中提到的“他还帮我画过两幅西藏简图,本来是准备在原来计划的汉文书内用的,所以也寄给沈宗濂了”(2008a,771页)。

奥夫施奈特后来回到奥地利,1973年(下文的图奇讣告作1974年)10月12日卒于因斯布鲁克。在《东与西》1976年3月-6月第26卷第1、2期合刊(Vol.26,No.1/2,March-June1976)上刊有一篇图奇为他写的讣告,所下评语与柳陞祺在《访问纪要》中的评述(2008a,776页)十分相似,可见奥夫施奈特给人留下的印象是极为一致的。下面就把图奇写的讣告试译出来,在文中插入用方括号括注的《访问纪要》中的相似评述:

奥夫施奈特

(1899年11月2日生于基茨布厄尔—1974年10月12日卒于因斯布鲁克)

1948年我在西藏探险时,在拉萨第一次见到奥夫施奈特博士。他和他的朋友[引者按:此处friend用单数,指哈雷尔]在亚洲从事登山运动时,由于战争爆发而被俘,他们又从拘留营中逃了出来,安全地成功逃脱,在严格中立的西藏受到友好的接待。哈雷尔在负责外交事务的索康噶伦(SurkhangShape)处找到一份工作,奥夫施奈特则被派去开发发电站的工程[常去郊区看他]。他偶尔会来拉萨,那时我就不仅能欣赏他对西藏语言和文化的精熟[每有询问,他必指教],还震惊于他对西藏人怀有的爱意。他是一个努力工作的人[勤于工作],对他遇到的所有类型的西藏人都深感同情。他完全埋首于他的工作中,对这一地区的历史抱有兴趣。他给过我一本亲自钞写的关于西藏西部某个寺庙的指南,并在他工作地点的附近开始一些发掘工作。据我所知,这是西藏地区考古研究的首次尝试。此后,西藏就成为中华人民共和国的一个自治区。

我有机会在印度再次见到他,他在那儿为地理测绘局(GeographicalSurvey)工作了一段时间[具有一定的地理知识]。然后我在尼泊尔又遇到了他,他是作为粮农组织的官员被派到那儿的。他是农业工程师,非常有教养,富于人文雅趣。但是他身上最使我感到惊奇,也是让我最为欣赏的地方,是灵魂中的那种罕见的纯朴和温厚[为人比较融洽],是比起活在人群中来一人独处要更为幸福这个事实[性格沉默寡言,不苟言笑]。群山是他真正的家,纯朴的人是他的社会。在我们的谈话中,我们常就这一点达成一致:对于某些天选的人来说,没有什么比让自己远离现代社会的疯狂喧嚣更有价值的了。在这个社会中,精神、爱和理解似乎都消失了[他早就向往东方,不喜欢西欧]。人应该怎样活着,他是一个活的榜样,在沉默和孤独中,在反躬内省和沉思默想中,可以培养出那种对精神自由的感觉,这种精神自由是佛为受苦的众生设立的理想。作为一个能够实现这一理想的人,我认为奥夫施奈特是我在漫长的游历中有幸遇到的那些杰出人物中最有趣、最令人难忘的人物之一[但我喜欢]。

奥夫施奈特在《东与西》上发表过的文章有:

1.“PrehistoricSitesDiscoveredinInhabitedRegionsofXizang”(《西藏定居地区发现的史前遗址》),Vol.7,No.1(April,1956),pp.74-88.

2.“OnceMore:TheYeti”(《再谈雪人问题》),Vol.22,No.1/2(March-June,1972),pp.115-117.

3.“LandsandPlacesofMilarepa”(《与米拉热巴有关的若干地名》),Vol.26,No.1/2(March-June1976),pp.175-189.

关于奥夫施奈特的考古工作,哈雷尔在《西藏七年》中做过专门的描述(1953c,pp.227-228):

我现在替政府工作,为他们翻译报纸上的新闻和文章,还时不常地建个小水坝和灌溉渠什么的。我经常出城去看望负责挖沟开渠的奥夫施奈特。在开掘的过程中,他做出了一些最有意思的发现。工人会挖出一些古代陶器的碎片,奥夫施奈特把这些碎片小心地收集起来,开始一片一片地把它们拼接在一起。这么修复下来,他就有了一大批非常漂亮的瓶瓶罐罐的收藏,这些瓶罐的造型与现在制作的完全不同。他对挖到东西的工人给予奖励,吩咐他们挖的时候要特别小心,如果挖到什么有意思的东西要立刻向他汇报。每周都会有所发现。几座古墓被打开,里面埋有保存完好的人骨,旁边摆放着碗和半宝石(semi-preciousstones)。我的这位老伙计为自己找到了新的业余爱好。他在这些藏品上面花费了大量心血,它们都是几千年前的古物。他对自己找到的这些东西感到十分自豪,他也有理由感到自豪,因为他是第一个发现存在早期西藏文明证据的人。他请教过的喇嘛没有一个能就他的发现有所说明,在古代历史典籍中没有一处提到存在过一个西藏人也曾埋葬死者并在墓中放入随葬品的时代。

奥夫施奈特想把他发掘的东西捐献给印度的某家考古学博物馆,当中国共产党的军队开进西藏时,我们把这批藏品小心地打好包带走了。

奥夫施奈特在《东与西》上发表的第一篇文章,就是他在拉萨郊区所做考古发掘的报告。这篇文章有杨元芳和陈宗祥的汉译,题奥夫施内特著《西藏居民区史前遗址发掘报告》,刊于《中国藏学》1992年第1期(1992年2月15日,64-71、52页)。可惜译者把奥夫施奈特(奥夫施内特)当成了德国人。奥夫施奈特发掘到的人骨,后来也没有捐给印度的博物馆,而是送给了图奇的意大利中东远东研究所。意大利学者真纳(GiuseppeGenna)研究过这些人骨,并在《东与西》1956年4月第7卷第1期发表过研究论文“OldSkeletalRemainsfromXizang(Lhasa)”。Xizang这篇文章也有杨元芳和陈宗祥的汉译,题古瑟普·詹纳著《西藏拉萨出土的古人类遗骸》,刊于《中国藏学》1990年第4期(1990年11月15日,140-149页)。

哈雷尔笔下的柳陞祺

柳晓青在《西藏与西藏人》汉译本《译后》中提过,在她任职中国国际旅行社陪团去西藏时以及留学西德时,常对外国人说起哈雷尔(她译作哈勒)在《西藏七年》(她译作《旅藏七年》)中提到过她的爸爸(2006,2014b,252页)。就我所知,哈雷尔在《西藏七年》(英译本)中一共有两次明确提到柳陞祺。第一次见于哈雷尔回忆他在拉萨时的网球球友一节:“不久,我们就召集了一大群球友。其中打得最好的毫无争议是Liu先生,驻藏办事处的秘书。然后是Richardson先生,英国的商务代表,一个身材瘦削的苏格兰人,在他的本职工作中狡猾而强硬。他最大的嗜好是打理他那种满花卉和蔬菜的漂亮庭园。当你去他家串门时,就仿佛身处仙境中的花园里一般。”(Soonwehadcollectedquiteanumberofplayers.IncontestablythebestwasMr.Liu,thesecretaryoftheChineseLegation;thencameMr.Richardson,theBritishMinister,agauntScotsman,slimandtoughinhisprofessionalwork.Hehadonegreathobby—hissplendidflowerandvegetablegarden.Whenonevisitedhim,oneimaginedoneselfinagardeninfairyland.1953c,p.186)

“Richardson先生”指黎吉生(HughEdwardRichardson,1905-2001),而“Liu先生”正是柳陞祺,因为驻藏办事处的秘书再没有别人姓“Liu”。日译者加藤等不知“Mr.Liu”是谁,强不知以为知,将其错误地还原成“刘氏”(1955,156页)。汉译本更是错翻成“李先生”(1986c,240页)。福田宏年的日译本比较谨慎,只把“Liu先生”老实地用片假名拼为“リウ氏”(1981,246页)。在胡岩采编的《柳陞祺先生谈所谓的英国“驻藏办事机构”——从黎吉生的去世说起》(2001a)及同文的英文版(2001b)中,刊有一幅柳陞祺和黎吉生等四人当年在拉萨网球场上的合影(2001a,14页;2001b,38页),其中从右数第三人很像是哈雷尔。

《西藏七年》第二次提到柳陞祺,见于1946年圣诞节一节:“Liu先生领唱着(圣诞歌),有些曾在英国学校读过书知道这个曲调的客人也加入进来。”(Mr.LiuledthesingingandsomeoftheguestswhohadbeenatEnglishschoolsknewthetuneandjoinedin.1953c,p.189)这里提到的“Liu先生”应该也是柳陞祺。汉译本和近藤等的日译本同样错误地还原成“李先生”(1986c,243页)和“刘氏”(1955,159页)。福田宏年的日译本好像忘了前面“リウ氏”的译法,把此处“Liu先生”的“先生”(德语Herr,英语Mr.)也片假名化,翻成“ミスタ一•リウ”(1981,251页)。

哈雷尔对柳写书也提供过帮助。柳在《回忆》中说:“我们谈话时交换过一些对西藏政府组织的看法,他自动说,他可以替我抄一份拉萨机关表(约十多个机关)和拉萨贵族的名单供我参考,而且很快就给了我。[另起一段]我在后来抄寄沈宗濂的稿子后面,都说明了哪一部分得到谁的帮助,是准备出书的时候,要公开致谢的。”(2008a,771页)柳陞祺的稿本《西藏政治》在列数拉萨机关和贵族名单时可能就使用过哈雷尔提供的材料。但是在《西藏与西藏人》中,除了在合序中感谢奥夫施奈特画了地图,在正文中感谢胡继藻提供文献照片外,再没有发现有对哈雷尔和其他人的致谢,可能是在出书时都做了简化处理罢。

《调查表》的填写时间

从《调查表》中提到1964年3月27日完成草稿,1964年10月内部正式铅印发行的《西藏喇嘛教与国外关系概述(初稿)》“正排印中”来看,填表时间至少应该在1964年10月或其之前不久。由此想到王森填写的同一张表格,填表时间应该也在同一时期。我以前在《新见王森史料六种》里定的“大体应在1979年8月到1982年10月之间,而且是使用了带有‘中国科学院字样的旧式表格’”(《国际汉学研究通讯》第二十五期,北京大学出版社,2022年12月第1版,103页),显然是不对的。理由如下。

第一,这是要收进档案的正式表格,不可能使用中科院时期的旧式表格填写社科院(成立于1977年5月)时期的事项。由于可以确定柳表填写于1964年10月或其之前不久,所以王表的填写时间应该也在这一时段。

第二,我根据王表中有一处提到“牙含章所长”,有两处栏外注“牙所长交下任务”(其中任务之一是“为何思源译德人舒[勒]曼《达赖喇嘛传》译梵文藏文术语专名”,最近发现社科院中国边疆研究所图书馆中文藏书中有作为内部资料的舒勒曼著《达赖喇嘛传》的边疆中心复印装订本[索书号:B949.92/S641/;条码号:35-2391],颇疑就是何思源译本),就想当然地认为填表时间应在牙含章(1916-1989)出任民族所正所长(1979年8月17日[据民族所官网的机构沿革网页])之后。但是,按照中国官场的习惯,有时也会称副所长为所长,而牙含章正是在1957年4月到1964年11月间担任过民族所的副所长(根据我收藏的牙含章填写的《〈中国人名词典〉拟收人物情况调查表》的复印件;民族所官网的机构沿革网页对这件事没有记录)。所以,如果王表也是在1964年10月或其之前填写的,里面提到“牙所长”原是十分自然的事,因为“牙所长”其实是“牙副所长”。

第三,王表中提到为人民出版社交来的黄石村(1921-1983)《因明述要》提意见,而由于《因明述要》是在1981年3月由中华书局首次出版的,可能有人会觉得王森不可能在1964年给此书提意见。但是,考虑到《因明述要》的部分内容曾题《因明二问》刊于1963年10月18日的《光明日报》,颇疑其当时即已成书,且已提交人民出版社,而王森对之提意见的可能是这个早期的稿本。

第四,填写于“文革”之后的《履历表》,由于著译作品和日记表格等在“文革”期间的上交或散失,对很多作品的题目以及发表报刊的卷期和年月的记录多不准确。但是,在《调查表》里就没有这些问题,可见这些东西在填写《调查表》的时候尚未散失或上交,所以才可以据之做出准确的记录。因此,《调查表》肯定至少是在“文革”之前填写的。

第五,王柳二表用的都是一种质量很差的纸,这种纸与其说是“文革”之后的产品,毋宁说是“文革”之前所制更为自然合理一些。

王表封面的数字“66”,也见于柳表封面,可见其并非专属于王表。这个数字也有可能是1966年的简写。王柳二表封面上的字,都不是他们本人的字,应该是负责档案管理的行政人员写的。“66”如果真是1966年的简写,其表示的大概只是整理归档的时间,而非填写表格的时间。