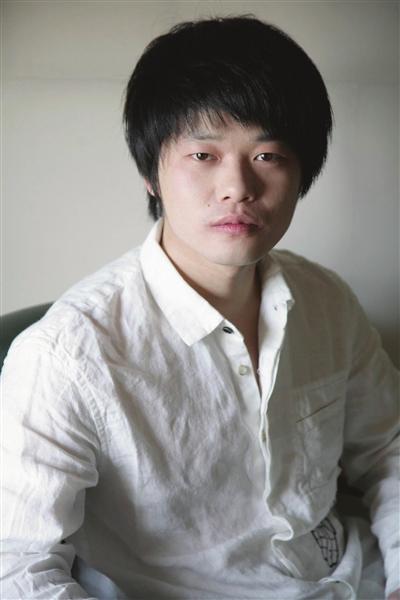

郑在欢 写作是一件随心而动的事(图)

转自:天津日报

印 象

最受欢迎的

“90后”乡村作家

1990年出生于河南省驻马店市农村的郑在欢,母亲早逝,继母脾气暴躁,他被奶奶带大,初中没毕业便外出打工,步入社会。在粗粝的现实生活中,他观察别人的同时也留意自己的内心,出于对阅读的痴爱,在文学上进行持续的自我教育,再加上不俗的写作天赋,终于蜕变成一名青年新锐作家。

2009年,19岁的郑在欢用自己打工赚的钱买了一部诺基亚手机。恰好有一个手机网站举办文学比赛,他写了一篇小说参赛,获得三等奖,拿奖金买了一台电脑,正式走上写作之路。2017年,他出版了《驻马店伤心故事集》,写自己家乡的亲人、乡邻和小伙伴,他们年龄不同,性格各异,却都是常人眼中的“怪人”。他用喜剧写悲剧,语言生猛诙谐而又意味深长,写出的故事在有趣之余又让人陷入思考。

在网络上,读者戏谑这部小说集是“城郊接合部的残酷文学”,郑在欢也被称赞为最受欢迎的“90后”乡村文学作家。有评论说:“从《驻马店伤心故事集》展示出的写作质地来看,郑在欢的写作才能已是同龄人中的佼佼者。”

对于这些故事,郑在欢说:“人都是来来去去的,能留下来的永远是生命中最动人的时刻,这些故事被反复讲起,即使变得面目全非,我相信最本真、最值得讲述的地方依旧保留其中。这样的故事不是小说,是用生命活出来的,是对生命对记录。”

2021年秋天,郑在欢出版了两本新小说集──《今夜通宵杀敌》(上海文艺出版社)和《团圆总在离散前》(江苏凤凰文艺出版社)。对他来说,写小说不仅是文学创作,还是一种自我疗愈的方式,帮他解决了不少小时候对人对事的困惑,他说:“我用这几篇小说跟以前的少年说再见,说了再见我才能轻松一些,不然的话我会一直负重前行。”

《驻马店伤心故事集》《今夜通宵杀敌》《团圆总在离散前》一路延续,郑在欢的少年回忆至今未曾停歇,无论走到哪里,驻马店的故事一直会是他文学创作的内核。

想要找到跟自己一样

迎接异样之美的读者

记者:在你还不太知道小说是什么的时候,投稿给《收获》杂志就得到了很积极的反馈,要知道很多人做了一辈子文学梦,却也写不出像样的作品,你认为自己有文学天赋吗?

郑在欢:天赋这个事儿很难说清,但我得承认我有天赋。我从认字起就爱上了阅读,我喜欢跟人聊天,当我逗笑了别人,自己也会感到得意。但这些都不是刻意为之,一旦刻意去做,可能非但逗不笑别人,还会让别人觉得尴尬。写作差不多也是这样,只不过写作确实是刻意的行为,但写作中最大的难题也是怎么才能去除刻意。

记者:《今夜通宵杀敌》《团圆总在离散前》两本书风格不同,你自己如何看待这种不同?这几年在写作上有哪些新感悟?

郑在欢:“杀敌”是元气,“团圆”多了点儿匠气。“杀敌”在前,是我20岁时的产物,正是意气风发、开疆拓土的年纪,是本能驱动,兴之所至。写完“杀敌”那批小说,我有三四年没写作,去上班挣钱,拥抱梦碎之后的现实生活。到了30岁,我重新开始写作,写了“团圆”,因为久别,所以不得不审视,这也就多了点儿匠气。从一开始我就不太喜欢匠气,但是没办法,如果一个人长期从事一项工作,免不了总结得失,免不了自我训练,让自己变得熟练。这是必经之路,我能做的就是在匠气之下保留点儿元气。最近我确实有一个新感悟,即小说就是不说之说,或者是说而不说。比起说,其他一切都得退而居其次,人、故事、真理,都是说的素材,只有说,才是小说的主体。

记者:在通俗文学和严肃文学之间,你选择了严肃文学,为什么?

郑在欢:主要是因为我的个人志趣。我最早参加网络征文比赛时,也看了不少网络作家的小说,看不进去。但我记得有一个网络作家叫“烽火戏诸侯”,他的叙事风格就很鲜明。我喜欢讲故事,但更喜欢叙事,所以很难写类型小说,那多半会被抱有特定期待的读者谩骂。“严肃文学”这个说法我也不喜欢,我不喜欢严肃,只喜欢写点儿说不清楚是什么故事的故事,想要找到跟自己一样敞开怀抱迎接异样之美的读者。

记者:能否具体解释一下叙事和故事的区别?

郑在欢:比如我回老家时,跟我奶奶聊天,奶奶七十多岁了,老催我结婚生孩子。虽然我也渴望组建家庭,但这可能意味着拖累。我说:“奶奶,你理解我吗?我想活的不仅仅是一辈子,可能是更久。我想干的事情,是让我自己能流传下去,能流传得比一辈子、比几辈子更长。”我这样说,奶奶肯定听不懂,这其实就是验证文学的时刻。内容她不懂,但诉说她是懂的,我的语气,我的神色,她立刻就懂了。她知道我是认真的,她知道这对我而言很重要,她被我的诉说而不是诉说的内容感染。对应到文学,就是被叙事而不是故事感染。从那以后,她没有再跟我提结婚的事,只是嘱咐我要照顾好自己。虽然有时候她的话里还是会冒出点苗头,但也换了策略,这同样是文学的策略。

记者:你喜欢给自己的小说穿上幽默喜剧的外衣,为什么?

郑在欢:言说方式就是言说本身,言说方式不是策略,是作家世界观的直接体现。我喜欢胡安·鲁尔福的作品,尤其是《燃烧的原野》,认为每一篇都近乎完美──荒凉,粗暴,文体特别美,他写的穷苦不会让你感到堵心或者沉重,而是特别轻。他是个孤儿,连亲人都没有,论世俗角度上的遭遇比我苦多了。但不能这么比,作家要放下自己进入到别人的故事里,而不能像看街头戏法儿一样图个新鲜。前一段时间看韩东的《扎根》,我得出这么一个感受:“视一切生活为日常生活。”好作家的作品,最动人的永远是他的目光,他的观察,他的诉说,于是强大的叙事随之显现。

我热衷于创造故事

但不接受预设与压力

记者:写作是一种输出,任何人都不能只输出不输入,你是通过怎样的方式进行自我输入的?

郑在欢:其实在阅读和写作这件事上,我一直都不是个刻苦的人。我学吉他、学英语都很刻苦,老师说什么我听什么,让我练多久我练多久。我去上班,不光会把老板吩咐的事情干好,还想着要超额完成任务。但是阅读与写作,是我最早萌发的兴趣,小时候,每一次新课本发下来,我两天就看完了,连小红和小明买文具的算术题我都当成故事看。我热衷于创造故事,但不接受任何预设与压力。每次有人跟我说你要加油写作,我都会非常难受,这是唯一可以随心而动的事,为什么要加油?所以我从来没觉得自己要输入什么精神营养,想看的书我才会看,看不下去也不会硬看。

记者:当下时代信息爆炸,你的写作会受到各种新闻的影响吗?

郑在欢:我很少主动看新闻,一般一个新闻至少刷到几遍之后才会忍不住点开看看。我没有深究这是新闻的问题还是我的问题,反正就是这样。

记者:你觉得自己哪篇小说写得最好?

郑在欢:在我的短篇小说里,我比较偏爱《还记得那个故事吗?》。这个小说是临时起意,一气呵成,没有构思,毫不刻意,写完之后连我自己都吓了一大跳,哇,怎么还有这样的故事?嚯,小说还能这样写?所以理想的作品是可以自然流露的,是花最少的心思干最多的事。当然这是可遇不可求的。

记者:你想过当一个畅销书作家吗?

郑在欢:虽然我的小说还没能成为畅销故事,但我始终相信,文学可以是最牛的商品之一,做这件事一定能很好地养活自己。反之对作家来说,你得用理想换面包,这样你才会磨砺你的理想,用最顶尖的专业态度去操持这一份理想。

打游戏的少年才能出众

乡下人靠短视频也能赚钱

记者:你从一个艰苦的环境里成长起来,你的经历让人感动,也让人想到当下农村那些留守儿童,还有那些外出打拼的人们,你觉得这些年来这个群体发生了哪些变化?

郑在欢:其实你这种说法也属于“感动叙事”,艺术是相对比较公平的领域,只要你愿意干,总有被人看到的机会。大家都是一般人,很多有才能的,仅仅是被一道门槛困住了而已。现在短视频和网络游戏在我看来是好事,起码大家总算有了一个共同的场域各尽其能。打游戏的少年也有才能出众的,拍短视频的乡下人也能靠这件事赚钱,至于会不会臣服于快餐文化,那还得看他们自己的想法。新一代在城市打拼的人,不会像他们的父辈那样把自己的位置放那么低了,他们觉得通过努力可能会比城里人更厉害、更成功。

记者:如果不写小说,你现在会做什么?

郑在欢:我相信自己不会太差。我那些早早在外打工的发小就有发展得不错的。有一个人,在做快递员时认识了一些电器批发商,然后自己开了淘宝店,干电器批发,生意越做越好,我们村里有十来个年纪差不多大的,都跟他干起了淘宝店,都挣了钱。如果没有这个机遇,我相信他干别的也不会太差,因为他从小桀骜不驯,但又能交到朋友,能保持自我,又能跟人打交道,这是一种能力。

记者:因为发朋友圈的时候忘了屏蔽同村的人,所以老乡都知道你成了作家,出了书,知道你写了家乡的人和故事,这会给你带来干扰吗?

郑在欢:最近新书出版,前几次发消息我都屏蔽了他们。后来实在不胜其烦,两副面孔对我来说太累了,我心想算了吧,大不了被他们打一顿呗,还能怎么样?所以我该写写,该发发。干扰倒是没有,但我的老毛病可能也要慢慢改一改,比如直接把人家的本名写到小说里,这太容易让人对号入座了。

记者:现在你一般多久回一次老家?除了见奶奶,还有哪些让你想回家的动力?

郑在欢:我一般一年回家两三次,我奶奶年岁大了,我想多回去看看她,也见见邻居聊聊天,过年就是打打牌、喝喝酒,不同的是之前打牌、喝酒对我的吸引力大,如今我更想跟他们聊天。

记者:你现在是专职写作,每天都在写吗?

郑在欢:我不会把职业跟写作连在一起,我写作,还是太凭心情了。需要在情绪没有什么大的波动,身体不太累,没别的事情分心的时候,我才能写。我的理想生活是上午看书,下午写作,再抽空锻炼身体。2020年比较成功,我靠着这个规律写了个十几万字。我也不想抱太大的期待,还是写一篇算一篇吧,如果哪天不想写了,我也不会勉强自己。

郑在欢自述

乡村少年外出打工

抒写记忆中的人与事

我出生在河南省驻马店市一个偏僻乡村,在我刚出生几个月的时候,母亲就去世了,父亲长年在广州做小生意讨生活,我由奶奶带大。奶奶目不识丁,碍于受教育程度和家庭环境,她对生活从没有过什么追求,不吃任何好吃的,不穿任何好看的,最大的娱乐可能就是和邻居说说别的邻居的闲话。我11岁时,父亲和继母有了二胎,我被接回家充当保姆的角色。继母不愿支持我读书,念完初一后我就不再上学,跟着亲戚外出打工。

第一次去的是河北省的白沟,那里有很多做箱包的小作坊,工人差不多都是十几岁的少年。我很快学会了踩缝纫机,每天从早上六七点干到夜里十一二点,有时甚至要干通宵。两年后,我又去了浙江省余姚市。一个亲戚介绍我到皮鞋厂做皮鞋,还是踩缝纫机,我也没什么奢望,只想挣点儿钱维持生活。白沟和余姚的经历,后来都被我写进了小说。

2005年,我和同伴一起看武侠小说,看了之后我自己也开始写。同时我也在写一个自传,写我上中学的故事,那是因为看了韩寒他们写的小说,我有点儿愤慨──这帮人有什么可悲伤的?动不动就流泪啊、痛苦啊,我的校园经历才是让人悲伤都悲伤不起来的那种──我们都是没人管的乡村留守儿童,彼此互不尊重,和父辈的关系也是剑拔弩张,我想写出来让大家知道。现在看来,当时我写的东西特别幼稚,特别想当然,但我也特别珍视。不过,这属于私人秘密,我不会把它拿出来。

我在农村长大,周围的人毫无疑问成了我的素材。写《驻马店伤心故事集》时,我沿着真实的脉络梳理记忆中俯首可拾的人与事,不提炼主题,也不做评判,就像是画人物素描,不加任何色彩,只是单纯想检验一下自己的记忆,检验一下那些人在我心里究竟是什么样子。

我一直是个爱搞笑的人,向来以逗笑别人为己任。从记事起我奶奶的一句责怪就一直伴随着我,“就你勺道得很”,“勺道”在方言里是话多的意思。她对我这种对什么事都要插上一嘴还洋洋得意的毛病很是担忧,常用另一句话来教导我:“会说的想着说,不会说的抢着说。”像所有小孩一样,对大人的话我选择不听,所以这个毛病我一直没改,而且愈加精进。

我看过的喜剧并不多,但我喜欢喜剧。父亲给我取名叫欢欢,我喜欢这个名字,并不是说我有多快乐,我只是喜欢喜剧的方式。十几岁时,我把央视一个节目的宣传语“快乐生活每一天”作为自己的人生信条。后来,我取自己名字中的一个字,又篡改李白的一句诗,把“人生得不得意都须尽欢”作为自己在各大社交网站的签名。正如我用喜剧的方式写下那些基本都很难过的故事,我只是想从生命中去发掘永恒的幸福和美好。我要谢谢那些给我留下深刻印象的人,是你们让我的记忆丰饶而又迷人,让我想说故事的时候,随时有故事可说,也谢谢你们,把自己的故事活得那么好玩。