“烂写作”遮盖了洞见|纪念弗雷德里克·詹姆逊

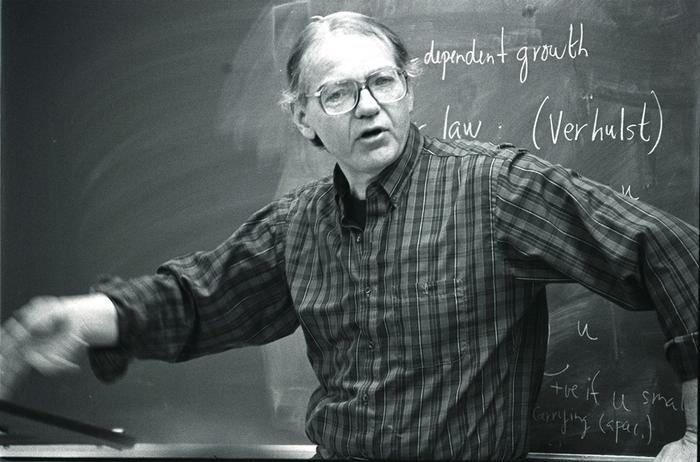

9月22日,著名文学理论家和文化批评家弗雷德里克·詹姆逊去世。

9月22日,著名文学理论家和文化批评家弗雷德里克·詹姆逊(FredricJameson)去世。他的中文名字可能对很多中国人来说更“有名”:詹明信。

“烂写作”与真思想

“不发表毋宁死”,像紧箍一样,紧紧缠着在高校里“问学”的年轻人。发表然后获得荣誉,晋升和成名成家的途径仅此一条。为此,奖项也得一个个设立出来,每个奖项的首颁及首位获得者,要被热热闹闹地造一轮声势。1994年,一个新的“学术奖项”问世了,发起和操办评选的,是一本名叫《哲学与文学》(PHI-LIT)的杂志,不用说,它奖励的也是人文学科类,比如哲学和文学的写作。

第一位获奖者公布了。他的名字叫弗雷德里克·詹姆逊,杜克大学的教授,一位名声在外、大作不断的学者。他的获奖作品是于1990年出版的《可见的签名》,确切地说,是《可见的签名》里的第一段话:

“视觉本质上是色情的,也就是说,它的目的是让人如痴如醉、忘乎所以地着迷;如果它不愿意背叛自己的客体的话,那么对它的属性的思考就是它的附属品;而最简朴的电影势必设法压抑自身的过度(而不是不辞辛苦地竭力约束观众),由此来汲取能量。”

这段话,英文原文63个词语,是一个带三个分号的整句。第一句里的“色情的(pornographic,淫荡的、色情的)”,很刺激人,随即“背叛自己的客体……附属品”就让人看不懂。摘出这一段话的评委说:詹姆逊先生真不错呀,一句话就让读者明白他们要面对的是一本什么样的作品。他们宣布詹姆逊成为首届获奖者——这个奖专门针对“烂写作”。

“烂写作”奖一共只发了四年,詹姆逊却获奖两次。可见这位学者在《哲学与文学》的评委心目中是什么地位。他的《可见的签名》是一本电影评论集,讲实话,凭这么一句引文,不能否定这本书的价值,也不能说,詹姆逊是有话不好好说,故作高深莫测以博名。他说视觉在本质上是“色情的、淫荡的”,是说人们看到一些场景和画面,会产生不能自已的颤栗感,会觉得自己被压倒、被征服了;每一个看电影的人,都默认了自己要被宏大的画面和声音所冲击和束缚,尤其是,比方说在看到大银幕上的莱昂纳多·迪卡普里奥的时候,或是在看《教父》时,看到汽车和马头爆炸的场景,观众们的体验,都可以说是一种“色情”的结果。

因此詹姆逊才说,“简朴”的电影,会主动抑制视觉的过度倾向,有意识地不追求轰炸观众的感官。但是,以大众的理解力和对理解的耐心,他这句开场白的确够得上“黑话”了。

“烂写作”奖在20世纪末的几年里颇产生了一些影响,1999年,著名的文化批评家爱德华·S.萨义德,公开谈到了学术写作中晦涩语言的问题,他以自己为例,说他在早年为了登堂入室,受到人文学术圈的认可,的确使用了不少晦涩的用语和表达(以1975年的文学批评著作《开端》为典型),但他越来越懂得,应该追求以简洁有力的语言对大众言说。萨义德还为詹姆逊辩护说,学者探索新的领域,为此创造一些新的表达法,正因其新,读者感到不适应、不忍卒读,这也难以避免。

语言的震惊效果

詹姆逊的学术写作开始得很早:1959年他在耶鲁大学博士毕业,两年后,博士论文出版成书时,他才不过27岁。过了十年,《马克思主义与形式》《语言的牢笼》问世,他正式成为文化研究领域受人瞩目的新星学人。《马克思主义与形式》的主要部分,研究的是法兰克福学派的著名学者特奥多尔·阿多诺,詹姆逊上来就问,要是一个作者主张“公众的消失”,那么他为此写的书会由谁来看呢?

这个问题其实很有趣,就像一个著名笑话所说的:某人举着一个烧瓶冲进化学实验室,声称自己刚刚研制出了一种可以溶解一切物质的溶液,“可你的溶液是用什么装的呢?”詹姆逊的回答是:用特殊材质的容器。这种特殊的容器,就是作者生造的术语和表达,它们读起来一定艰深晦涩,一定会让公众大呼看不懂。詹姆逊继续讲:这样的作者,只能坚持走“艰深晦涩”的路线,用让公众感到陌生的、艰深的、痛苦的表达,来分析现代艺术和现代思想——就像阿多诺所做的那样。

阿多诺就是认可“公众消失”的。他所醉心的现代艺术,是高级的智力游戏的领域。这时,知识精英就和大众分开了,詹姆逊当然站在前者的一边,加入概念、术语、“黑话”的学术熟手之中,自己也当仁不让地写晦涩难读的书。漠视公众的书,不是写给公众看的,而是写给其他认可“艰深晦涩”的知识精英看的。这些人当然是极少数。

然而这样做并不是出于傲慢狂妄。精英知识人的长处之一是对时代的感知,他们总是先于一般人,指出时代发生了怎样的变化。在《马克思主义与形式》里,詹姆逊讲到,在19世纪以前,公众能够接触到的语言,是比较简单的,词汇量少,一些普通的词汇,极少的描述,就能供人一辈子所需;而现在(当时是20世纪60年代)不同了,现在是“晚期资本主义”的时代,也是所谓的“后现代”,在其中,商业完全改变了人们的视听环境,每天入眼入耳无数的话语,一个词一旦热门,其意义就被迅速抽空和烂俗化——在此不妨插句话,在中国坊间流传的“金句”里,能引起大众情绪反应的词语还剩哪些?我想“世界”是其中之一:“世界都安静了”“拯救世界”“认清人生的真相后依然热爱世界”“世界这么大,我想去看看”……

詹姆逊说:在此环境里,严肃的作家们,被迫运用“语言的震惊效果”,必须把那些人们习以为常的事物,用自己的语言做重新的结构,或者,要从“心理的更深层面”来唤醒读者,既然读者已无法从语词抵达事物,对具体的事物也已感觉麻木。

对语言现象的这种判断,使詹姆逊无所顾忌地创造新词,使用新术语、新表述。他的句子往往长得像火车,主句结束后,用两到三个从句平衡,有时候,再用一个精辟简练的断语结尾,算是给耐着性子读到这里的人一点安慰。他肉眼可见的晦涩实实在在地“震惊”了人,但同时,对“后现代主义”这一玄乎其玄的概念,詹姆逊所下的描述和界定,比起其他人,尤其比起法国的利奥塔等人,更为清晰有力而又不失详细。

“后现代”诊断师和预言家

1982~1984年,他开始就后现代主义发表演讲,并给《新左评论》等刊物撰稿,简言之,詹姆逊叙说的后现代主义有这样几条特点:高雅文化与流行文化之间的界限被打破;风格上的模仿与杂糅大行其道;视觉图像占据主导地位,书面文字相应地黯然失色;图像杂乱得梦境一样,从中出现了一种新型的无深度——“减去了无意识的超现实主义”;还有一种普遍的文化怀旧(如古装剧和历史小说)与一种文化失忆症的奇怪结合,这种失忆症的作用是“把时间割裂成一连串永恒的当下”。

相信这些描述不难理解,有的还很熟悉,比如说,你不会不了解手机里小视频是怎么个“杂糅”法的,你也一定知道,有无数的人整天忙于把各种话语、音乐、画面、概念……剪辑到一起,做成一两分钟的“作品”。在接受这类作品时,人们是完全失忆的,完全不在乎作品中的某段乐曲应该放在怎样的背景下欣赏,也不在乎某句话当初的语境。人们只听从视觉的指挥,在每个无深度的、杂乱的画面上停留数秒。

1991年,詹姆逊出版了一部新的文集《后现代主义,或晚期资本主义的文化逻辑》。那正是苏东阵营解体、西方话语中充斥着乐陶陶的“历史终结论”的年代,而“晚期资本主义”(lateCapitalism)却传达出了末日感;可是,细读其中的内容,便会知道与其说詹姆逊在给资本主义世界的乐观泼冷水,不如说,他是在给整个世界的转变鸣响警笛,在准确地预见21世纪人的体验。

“我只能就这一个重要的题旨揭示这一点:即历史感的消失。”他写道,“那是这样一种状态,我们整个当代社会系统开始渐渐丧失保留它自身的过去的能力,开始生存在一个永恒的当下,和一个永恒的转变之中,这把从前各种社会构成曾需要去保存的传统抹掉。只要想想媒体对新闻之无所不用其极:想想尼克松,甚至还有肯尼迪,如今是距今已远的人物。有人会企图指出,新闻媒体的作用,就是把新近的历史经验贬进过去之中,越快越好。于是,媒体的资讯功能,可能就是帮助我们失忆,是我们历史失忆症的中介和机制。”

这样的失忆,这样的“永恒当下”,正在每时每刻的此刻发生。如果说“失忆”之类的概念仍嫌晦涩,不好理解,那就再复习一下詹姆逊所指出的“后现代主义”的这两点特征:现实转化为影像,时间割裂为一连串永恒的当下。他在1984年发表的文章里就已采用了这样的语调,来说出他对“后现代主义”的体会:

“我们固然缺乏一种大祸临头的末日情怀,也未曾寄望神迹,产生任何对新生纪元的无端憧憬。面向未来,我们无法产生任何未来感,却沉迷于议论有关这个思想的完结和那个主义的消逝。”

在1994年的《时间的种子》中,詹姆逊又写下了这样的话:“对今天的我们来说,想象地球和自然的彻底恶化,似乎比想象晚期资本主义的崩溃更加容易。也许这是由于我们想象力的某些弱点造成的。”今天读这话,我们的神经足以被再次击中:难道不是吗?我们可以想象地球在宇宙中流浪,想象能源的耗竭、黑洞的扩张、小行星撞击地球的后果和异次元生命的君临,却无法想象,或是不去想象,在资本主义之外还有什么样的社会组织方式和生产方式。在(以事后之明看来)冷战走向尾声的时期,在苏联气息奄奄的时期,詹姆逊却以一个坚定的马克思主义文化批评家的身份,确立了自己的地位和声名:他坚决拒绝将接管全球的资本主义看作“历史的终结”。

詹姆逊在1991年还有一个预见,即,宗教原教旨主义有可能填补苏东留下的空缺,成为资本主义世界的对手。2001年的“9·11”事件证实了他的警告。

行文遮盖了洞见

不走运的是,詹姆逊的洞见,他对人的处境的关怀,总是被他的晦涩艰深、“不说人话”的行文夺去了风头。1994年发起的“烂写作”大赛助长了这一情形。《可见的签名》被拿出来示众,詹姆逊的另一本书《政治无意识》,在1997年被选中,其开头部分的一段文字,又一个典型的詹式长句,共90个左右的词语,获评一等奖。

评委给的评语继续讥讽:“从他备受尊崇的作品来看,他很难写出明白的文字,也不可能写出好的文字。”有媒体称,奖项出来后打电话给詹姆逊本人,电话始终无人接听。有意思的是,另一位左派思想家朱迪思·巴特勒在获“烂写作”奖后,被40多家媒体报道,还被美国哲学界的同行玛莎·努斯鲍姆公开批评,巴特勒忍无可忍,1999年3月20日,她在《纽约时报》的专栏版上刊文为自己辩护。她首先把《哲学与文学》轻蔑地称为一个“文化上保守的小期刊”,然后她说,学术写作的表达,就需要制造困难和苛刻,这样才能质疑常识,质疑那些被大众不假思索地认为正确的道理——跟着媒体走的大众,是不会主动去质疑什么事情的,故此,左派学者要负起责任,用更新过的语言,引导人们重新看待熟悉的世界。

巴特勒的话,萨义德也会认同的。不过,詹姆逊从未回应媒体上的嘲讽。他的著作登上人文学科的指定书目单,折磨着芸芸学子们,大多数人,都是在大学里接触到“晚期资本主义”,甚至“后现代主义”这种概念的,在一个每个毛孔都冒着消费主义气息的时代,最爱阅读或者最有文化精神的人,顶多也就是以雅痞的姿态,把所有的术语都处理为时尚和谈资。除了著作不断外别无“卖点”的詹姆逊,也从未真正在美国“破圈”,跻身对大众文化有一定影响力的极少数学者之列。

中国情缘

在美国“郁郁不得志”的詹姆逊,对中国或许有一份特殊的情缘。20世纪80年代中国的人文读者中,很多都读过《晚期资本主义的文化逻辑》和《后现代主义文学理论》,尤其是后者,乃是詹姆逊1985年第一次访华时,在北京大学所开系列课程的讲义结集。这本书,与“艰深晦涩”毫不沾边,在“文化热”的巅峰时期,詹姆逊的清晰、广博、优雅和机智,在此书的每一段中都有所展示。为了来中国讲几个月的课,詹姆逊专门学习了汉语,在中国学生面前,詹姆逊竟能引用《聊斋》故事,来讲清“格雷马斯矩阵”这种枯燥的学术概念:一是“鸲鹆”,一是“画马”,在他对这两篇故事的阐释中,可以听到对安贝托·艾柯、萨丕尔、列维-施特劳斯等西方各路名家思想的准确提及。

就像一座随风摇摆的摩天大楼,詹姆逊能把20世纪60年代以来,各路重要的思想体系都纳入自己宽敞、灵活的学术计划之中。也许在他的心目中,中国人是特殊的一群听众和读者,他们对他是“识货”的,乐于翻译他、邀请他,视他为思想大师。在1982年的那篇关于后现代主义的开创性演讲中,无巧不巧,詹姆逊引用了一位年轻诗人写的一首诗《中国》,那时,美苏两强的冷战对峙还在继续,而中国则刚刚进入一个新时期不久,借此诗,詹姆逊谈起了自己的期待:

“(这首诗)好像想去捕捉中国新的社会实验中振奋人的事物,这实验巨大且未完成,但新事物在世界史上前所难比:在两个超级大国之间,‘第三个’出人意表地诞生了……”

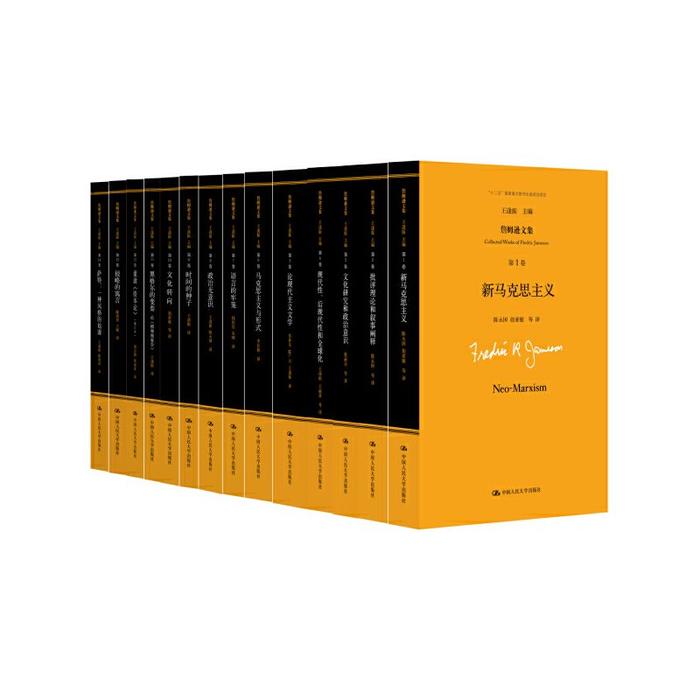

《詹姆逊文集》

中国人民大学出版社2016年3月版