日记探微|杨树达“回避”叶德辉的两个公案

1927年4月11日,长沙城外的识字岭上,几声枪响过后,“数十年轰轰烈烈、天子不得臣、国人皆欲杀、海内诵其著述、遐荒识其姓名之叶德辉”的生命就此终结。叶德辉(1864-1927)的死,标志着近世湖南旧文化的终结,在当时引起相当的震动,社会各界议论纷纷。

多年以后,毛泽东(1893-1976)在中共八届十二中全会闭幕会(1968年10月)上,专就德辉之死谈到:“这个保孔夫子、反对康有为的,此人叫叶德辉。后头顾孟馀问我,有这件事吗?我说有这件事,但是情况我不大清楚,因为我不在湖南。对于这种大知识分子不宜于杀。那个时候把叶德辉杀掉,我看是不那么妥当。”

距叶德辉死后不到两个月,1927年6月2日,北平清华园里,王国维(1877-1927)投水自尽。南北中国的两位著名学者的非正常死亡,使1927年春天中国文化界和思想界的“心里颇不宁静”(朱自清《荷塘月色》)。而叶德辉的学生杨树达(1885-1956),在1927年6月4日日记中偷偷写下:“郋园师遭不幸,王先生又如此,国学界人物尽矣。”无疑把叶德辉和王国维(1877-1927)推到国学殿军的同等位置,给了叶德辉以高等级的“私谥”。

20世纪上半叶的中国,时局变幻,人心叵测,外加杨树达在《积微翁回忆录》中语焉不详的记述,使得在后人眼中,杨树达和叶德辉的师生关系最终成为一笔糊涂账,成为不断被人言说的学林公案。好在,杨树达写下的皇皇日记保存至今,新近整理出版的《杨树达日记》(浙江古籍出版社,2024年)为检验他们师徒关系的成色留下了可贵证据。在测定杨叶关系深浅之前,且从重审有关杨树达有意“避开”叶德辉的两个公案开始。

一、“解放后杨不复称叶”说

在叶德辉生前,杨树达与叶德辉亲密的师生关系世所熟知,但叶德辉不幸罹难以后,杨树达与叶德辉的关系在后世人眼中却发生诸多变化。叶德辉往矣,活着的杨树达如何演绎这段师生关系?在同时代或后人眼中,这种变化的师生关系意味着什么?

文史大家邓之诚(1887-1960)在1956年2月29日日记中写道:“昨报载:杨树达年初二死矣,遂得语言学家之谥。此人与陈垣、余嘉锡皆民十左右,能在北京学界树立者,然终为浙派排挤,不得安于国立大学,与予同。予初印《骨董琐记》有诋叶麻语,杨之师也。予尝笑杨心目中只有《汉书补注》,遂避予若浼。叶不得其死,予为删去《琐记》中语。解放后,杨不复称叶,何尝非乖巧人耶。”邓之诚这段话信息含量很大,既褒奖杨树达能在1920年代的北京学界立足,又贬杨树达至眼光窄小,只专注于王先谦(1842-1917)的《汉书补注》。杨树达专注《汉书》之学,后被陈寅恪(1890-1969)推誉为“汉圣”,然其代表作为《汉书窥管》,邓氏于此或误记为《汉书补注》。最终,邓之诚落笔于杨树达解放后不再称道其师叶德辉,遂目杨树达为“乖巧人”,构成质疑杨树达品节的春秋笔法。

邓之诚“解放后杨不复称叶”的命题,最早为陆灏敏锐拈出,撰为札记《乖巧人》,收于《听水读钞》(海豚出版社,2014年)中。文中,陆灏对邓之诚这一命题的时间上限作了新的界说,陆说:“杨树达‘不复称叶’,并非解放后,早在一九二八年,杨树达就在日记中说,当年叶门弟子撰印《郋园先生学行记》,要用杨氏兄弟的名义,杨的父亲不同意;叶遭难后,同门日本人松崎柔甫印了一本油印本,署杨树达的名字,杨马上去信,‘请其勿流布,并请削去余名。盖文中多刺讥湘中前辈语句,家大人谓极不宜也’。”(《听水读钞》55、56页)对陆氏这一说法,晓遐在《杨树达和他老师叶德辉的恩恩怨怨》(《学衡》公众号2021年12月20日)通过仔细梳理《积微翁回忆录》相关记载,最终认为:

杨树达并没有在1928年就“不复称叶”,因为《积微居诗文钞》第一篇就是杨树达应叶德辉儿子叶尚农(即叶启倬,1940年代任火宫殿副董事长)所请写的《郋园全书序》,而其落款是“民国二十四年四月二十二日,长沙受业弟子杨树达敬撰”,时当1935年。看来所谓的“不复称叶”,只是不愿在骂湘中老辈的文章中署名而已,并非其他,也就是说,决不能扩大适用范围。(晓遐《杨树达和他老师叶德辉的恩恩怨怨》)

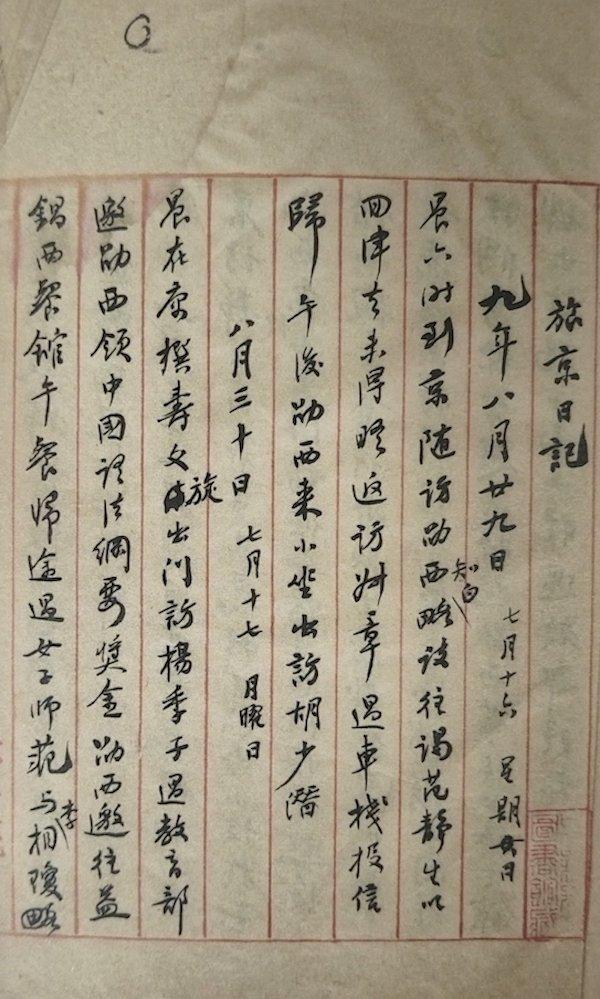

晓遐的判断是准确的,杨树达在1928年以后仍然称道叶德辉。他在日记中对叶德辉的称呼也仍是“郋师”“叶师”“郋园先生”“郋园先师”“叶先生”等,未见特别的变化。由此,叶德辉身后杨树达的态度问题仍应该回到邓之诚命题,即“解放后杨不复称叶”。今据《杨树达日记》第九册《索引》揭示,杨树达最后一次提及叶德辉在1949年5月1日,是日日记云:“阅《群书跋文》,《韩诗外传》条下举余《外传疏证》,并举前四卷似是内传之说,盖据郋园先生序文也。”此后,杨树达日记果然没有再提及叶德辉。从这点上看,邓之诚说杨树达解放后不复称叶的大判断能够成立。

至于邓之诚延伸说杨树达是“乖巧人”一说,则稍有辨析的余地。有关叶德辉被杀,有两个流传广泛的奇谈,一说是因叶德辉撰写对联讥讽湖南农民协会等;一说则云叶德辉奸污乡间少女等。然总体原因乃在叶德辉“处身吊诡多变的时代,兼具天生孤往的性情,天子呼来不上船、剩有文章惊海外(德辉谓日本“无不知有鄙人者”,故略改杜诗成句)”,终致“屡屡面对‘国人皆欲杀’的人生险境,以至最终丧命于‘国人’之手(谭伯牛《叶德辉:革命时代的牺牲者》)。叶德辉之死既是诡谲时代与思潮剧变的结果,则其死后的种种言谈仍不能不受时代和思潮的左右。

1949年底以后,杨树达日记多次记载参加小组学习会议,提到不少思想不过关的同事。如1952年7月7日日记载:“曾威谋工程馆坠楼自杀,往唁其家人。”湖南大学电机系主要创始人、曾国藩之孙曾昭权(1893-1952,字威谋)受不了压力,自杀了,杨树达前往吊唁。而杨树达自己,也在为检讨书能否过关惴惴不安,其1952年8月4日日记载:“张德宣来还检讨书,云萧杰五、汪诒孙、梁希杰看过,认为够全面,有决心,闻之始放心下来。余对此事为第一次,并无把握也。”外部环境终于促使他对最私密的日记也开展“自我整风运动”,其1952年8月20日日记载:“晨校《回忆录》,削其与思潮不合者。”连往事都要削足适履,何况是当下的日记呢?这应当是解放后的杨树达日记无只言片语提及叶德辉的根源吧。日记尚且如此,在公开著述和言谈中,杨树达就更不会提及叶德辉的大名了。杨树达对叶德辉在建国后态度的急剧变化,势必在同辈学人中引发关注,这恐怕是邓之诚《五石斋日记》中“解放后杨不复称叶”这一命题的由来。

二、《郋园学行记》撰者及署名问题

陆灏和晓遐两位先生在辨析“解放后杨不复称叶”这一命题之外,还不约而同地提及《郋园先生学行记》(以下简称《学行记》)的撰者问题。有关这一问题,《积微翁回忆录》1928年3月10日条、1949年3月24日条,杨树达日记1949年3月24日条有关键证据。相关材料内容如下:

余与国人公宴(盐谷温)博士及偕来诸君于东兴楼。博士有诗,余依韵和之,云:“十七年前几见君,故园别后感离群。今日相逢同一哭,玄亭无处问奇文。”博士贻余郋园师《追悼录》多册,内有《郋园先生学行记》,乃师门子弟所撰。昔年拟以余兄弟名印行,而家大人不允,婉辞叶氏子弟者也。师门遭难后,同门松崎柔甫以此文油印分布,署余名。余见之,即遗书柔甫,请其勿流布,并请削去余名。盖文中多刺讥湘中前辈语句,家大人谓极不宜也。今博士所印,已削去余名,题曰:“长沙某某记。”而文中却有某以所[[撰]《老子古义》呈阅之语,则犹之未削也。博士故留此隙欤?抑偶疏未检欤?(《积微翁回忆录》1928年3月10日条)

王季思(起)送吴江金天翮诗文集三册来,系金君之弟托致者。内有叶郋园先生传一首,云据余兄弟所撰《学行记》为之。此记本师门子弟所撰,已详见民国十七年三月八日记。大约金君所见记文仍署余兄弟之名,故云尔也。(《积微翁回忆录》1949年3月24日条)

王季思来,送吴江金天翮诗文集三册,云金之弟托渠见付者,内有叶郋园师传,云据余兄弟所撰《学行记》为之。按《学行记》系郋园师自为之。昔年伯兄以稿寄北平,云师意欲余兄弟任撰者之名,问余意云何。余以其中语句多开罪乡人之处,不欲出名,伯兄因婉谢却。大约师示金君之稿仍署余兄弟名字,金君不知,故有云也。(《杨树达1949年3月24日日记》)

晓遐曾梳理如上材料,认为:

《回忆录》改日记为“此记本师门子弟所撰,已详见民国十七年三月八日记”。为什么要这么改?也许是为了消弭1949年3月24日和1928年3月10日所记之不同吧。因为据1928年3月10日所记,不同意署名的是杨树达的“家大人”杨孝秩翰仙,而1949年3月24日所记则为杨树达自己不同意。不过,宋希於兄敏感地指出,要害其实在日记1928年3月10日原文,《回忆录》肯定有改动。看来这个问题只能等全本的日记面世来解决了。(晓遐《杨树达和他老师叶德辉的恩恩怨怨》)

与《杨树达日记》相比,《积微翁回忆录》自然有修改(参见杨逢彬《从〈积微居回忆录〉到〈杨树达日记〉》、尧育飞《以日记为自传:杨树达如何写回忆录》),这是回忆录与日记文体差异的体现,无足怪。可怪者在叶德辉死后诸事,杨树达言辞互有差异。《杨树达日记》1928年3月10日日记载:

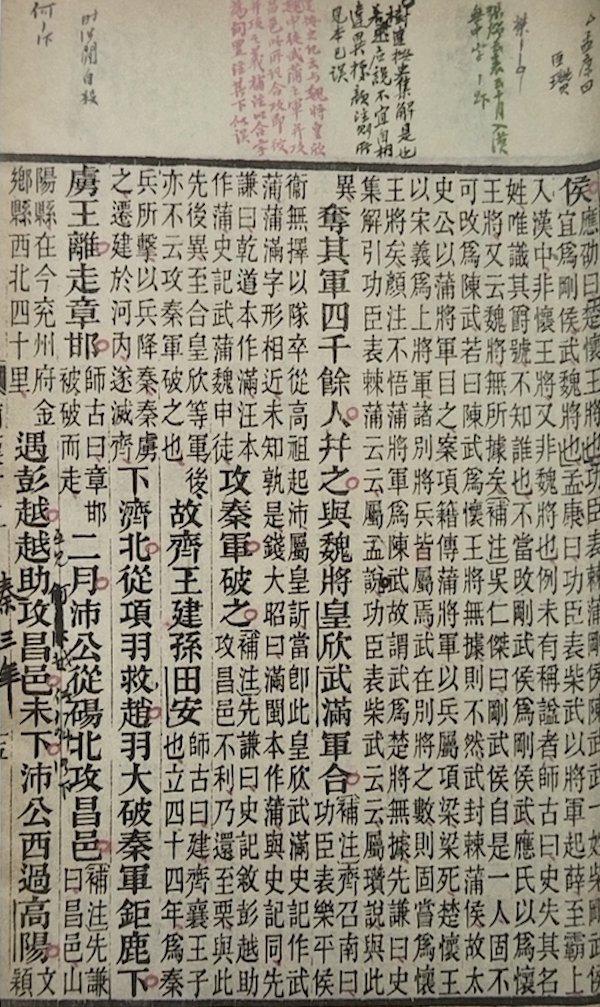

到东兴楼,在京学界同人公宴盐谷等也。余依均和盐谷七绝一首云:“十七年前几见君,故园别后久离群。今日相逢同一哭,玄亭无处问奇文。”书与之。三时散。过教部。看盐谷节山博士所携来《郋师追悼录》,内有《郋园学行记》,乃师门子弟所撰。昔年拟以余兄弟名印行,而家大人未允,婉辞谢叶氏子弟者也。郋师遭难后,松崎柔甫即将此文油印分布,载余名。余见即遗书松崎,属勿流布,并当削去余名,盖文内多骂当世人语,家大人谓非宜故也。故节山所刊,题“长沙某某记”,而文内有某以所著《老子古义》呈示先生云云,则隐而不隐也。日本人之颟顸如此,亦可笑也。

两相对比,可见《积微翁回忆录》更正了日记一些错误,如刊行《郋园学行记》的是松崎鹤雄(1867-1949),非盐谷温(1878-1962)等。另外《积微翁回忆录》还将“骂当世人语”改为“刺讥湘中前辈语句”等,均是事实的更正。此外,如“日本人颟顸”等过激之辞,《积微翁回忆录》也予以删润。总的来说,有关《郋园学行记》一文的写定及出版问题,《杨树达日记》并未提供比《积微翁回忆录》更有价值的信息。然综括如上信息,对《郋园学行记》这篇文章的撰写、刊行过程,可有一些基本判断。在撰者方面,杨树达1928年3月10日日记中说是“师门子弟所撰”,1949年3月24日日记则声称“《学行记》系郋园师自为之”,则推脱为叶德辉所作,只是想让杨树达兄弟具名,最终杨氏兄弟没有同意。至于杨氏兄弟不同意的原因,杨树达又有两说,其1928年3月10日日记说是父亲杨翰仙不同意,1949年3月24日日记则说是自己不同意。至于这篇文章的刊行过程,则是叶德辉死后,松崎鹤雄单篇油印,署杨树达兄弟之名。后杨树达写信给松崎鹤雄,要求删掉他们兄弟名字,于是盐谷温编《叶郋园先生追悼录》中收录《学行记》一文,删掉了杨树达兄弟的名字,只是正文内容没删干净,读者仍不难推测杨树达是作者。

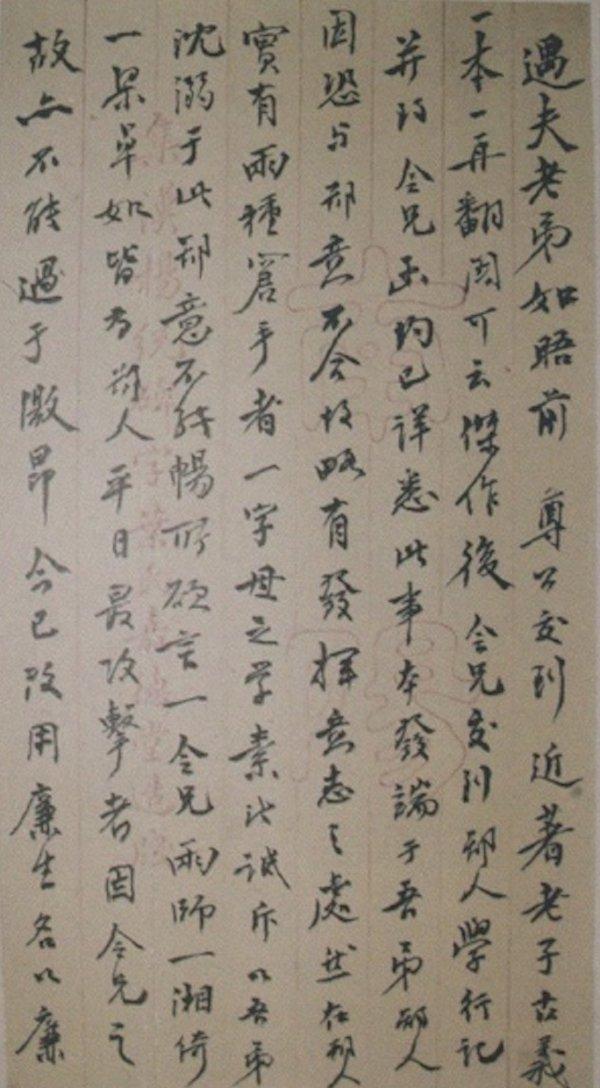

事实上,关于《学行记》的撰者及是非,在日记文献之外,叶德辉1923年1月5日(十一月十九日)写给杨树达的一封信提供了另外的证据。这封信是杨树达的珍藏叶德辉《郋园书札》的第三通,今存于湖南师范大学图书馆,2008年,张晶萍、李长林首度在《文献》杂志披露,惟张晶萍在《杨树达与叶德辉交谊考》(《湘学研究》2022年第期)一文中征引此文,又说此信作于1923年12月26日(十一月九日),未知孰是。不过这并不影响如下的考索。根据那篇披露文章,叶德辉在信中对杨树达说:

前尊公交到近著《老子古义》一本,一再翻阅,可云杰作。后令兄交到鄙人《学行记》,并致令兄函,均已详悉。此事本发端于吾弟,鄙人因恐与鄙意不合,故略有发挥意志之处。然在鄙人,实有两种窘手者:一字母之学,素所诋斥,以吾弟沉溺于此,鄙意不能畅所欲言;一令兄两师,一湘绮,一梁卓如,皆为鄙人平日最攻击者,因令兄之故,亦不能过于激昂。今已改用廉生名,以廉生全于王、梁无关系也。至谓今文古文之争,因外来侵势,遂可不必重提,此则不可不明白以告吾弟及门下诸子。(张晶萍、李长林整理《叶德辉致杨树达书札四通》,《文献》2008年第4期)

笺释者张晶萍、李长林注意到《学行记》曾经崔建英之手,在《近代史资料》1985年第4期上刊布过。且对原文作者署“受业长沙杨树穀、杨树达记”一事,崔建英认为不可能。张晶萍经过分析后推断“为叶德辉写作传记之事,本由杨氏兄弟等人发起,并由杨树达、杨树谷等人起草。但叶德辉‘恐与鄙意不合’,故在裁定之时又根据自己的主张加以发挥。……叶德辉的‘略有发挥’超出了原作者杨树达等人的本意,故杨氏力辩署名之诬。因此,确切地说,《郋园学行记》在相当程度上是叶德辉自己的捉刀之作。”总体而言,张氏这些看法道出《学行记》一文撰写的基本情况,然犹有疑问者:即在张氏等人的考证过程中,叶德辉在这封信中仅仅说杨树达发起此事,并不能推出《学行记》是叶德辉“捉刀之作”的结论。

况且,原本《学行记》前印有原刊题记云:

叶郋园文选师与家大人为布衣文字之交,某等兄弟自束发受书,及门最早,故知吾师学行之深者莫如某等。明年癸亥正月,为吾师六十揽揆之辰,吾师既有《六十自叙》传示,亲友或有谓其简略者。一日,某等兄弟侍坐,师为口述,命记而书之。既成,呈之吾师,稍事润色。其著书之旨,未及详说。以刊行之书,有叙例可按也。壬戌六月伏中。受业长沙某某谨记。

这段记录无疑出自杨树达兄弟之手,也透露了《学行记》撰写的另一种说法。即《学行记》是叶德辉口述,杨氏兄弟记录,叶德辉稍事润色,完成于1922年6月间。那么,六月草稿已成,杨树达年底拒绝署名,这半年间究竟发生了什么?

全本《杨树达日记》的出现,为考究《学行记》的撰写过程提供了新的证据。杨氏1922年11月22日日记载:“五时归。伯兄寄《郋园学行记》来,阅之。晚九时寝。”结合上文所引叶德辉致杨树达信件内容,可初步推测,《学行记》一文的撰写的念头发源于杨树达,而由杨树达兄长杨树穀执笔完成,然后交给叶德辉修改。时杨树穀与叶德辉同在长沙城,叶德辉修改后,杨树穀将文章寄给客居北京的杨树达,杨树达针对文章提出意见,并寄信给杨树穀,杨树穀再面交给叶德辉。此即叶德辉信中提及的“令兄交到鄙人《学行记》,并致令兄函”。

或因与杨树穀同在长沙,商讨与六十大寿有关文章的事宜,叶德辉并不直接和杨树达通信,而是通过杨树穀转交杨树达。杨树达1922年10月11日日记天头云:“伯兄十四日信并叶师自序。”由此可见,此日杨树达收到杨树穀的信以及叶德辉所撰《郋园六十自叙》。这表明,《郋园六十自叙》至迟在1922年10月已经写就,而张泽麟以为1924年所撰(张泽麟编选《郋园六十自叙》,《历史档案》2008年第4期),误矣。叶德辉亲撰写《郋园六十自叙》,详叙生平大事,尤其津津乐道学术盛事及抨击康梁等人的“壮举”。叶德辉将这篇文章交给杨树达兄弟,无疑是在为杨树穀执笔《学行记》定下基调。

根据上述梳理,可知《郋园学行记》产生的背景是为庆祝叶德辉六十大寿,杨树达提议由他和兄长杨树穀为叶德辉作一篇记述叶氏学行记的文章,叶德辉应允,然而在杨树穀写好以后,叶德辉做了润色,杨氏兄弟同意具名,时在1922年6月间。但从6月至11月间,叶德辉又对此文做了大幅修改,此后掷还杨树穀。在此之前,叶德辉已经先行做好《郋园六十自叙》,为自己的生平事业定调,这些理念也基本反映到《学行记》中。因需要杨氏兄弟具名,故杨树穀又将叶德辉改定的《学行记》交给杨树达。杨树达看后,诡说父亲不赞同,不再愿意列名作者栏。于是,叶德辉在1923年1月5日信中对杨树达娓娓讲述自己之所以要大肆修改的原因,正在于要“翼教正学”。只是由于在思想层面不肯妥协,杨树达最终也没有答应叶德辉令其兄弟署名的要求。

围绕叶德辉六十大寿,《杨树达日记》所载收发相关信件信息为厘清相关史学实提供了重要证据。日记记载此类信息不少,如:1922年10月18日,收到伯兄信,10月19日“与伯兄片”,然后是11月22日,杨树穀寄来《郋园学行记》,1923年1月7日,收到“伯兄、三弟信”等等。这些记载在杨树达日记天头的收发信件消息,很遗憾《杨树达日记》的索引没有囊括,读者如不注意,往往容易忽视。而杨树达也并未将所有收发信件情况写在日记中。然而饶是如此,相关收发信件消息,仍透露杨树达兄弟此期频繁的书信往来。由此可隐约推测,此期杨树达兄弟根据叶德辉《郋园六十自叙》的指示精神,不断讨论完善《学行记》的撰写。其间12月30日,杨树达有信“禀两亲”,也许曾将《学行记》呈给他父亲看。然而1923年1月10日,杨树达即收到“叶师六号信”,以杨树达日记记载当时北京和长沙两地的通邮时间看,这封信应当就是《郋园书札》所披露的叶德辉撰写于1923年1月5日那一通。如此一来,可知杨树达的父亲这段时间根本没有回复杨树达信件,而前述杨树达1928年3月10日日记所载:“昔年拟以余兄弟名印行,而家大人未允,婉辞谢叶氏子弟者也”,大约是假话。《郋园学行记》,杨树达的父亲容或看过,或者不同意,但这些并非杨氏兄弟不同意署名的根本原因,而所谓“婉辞谢叶氏子弟者”当也是推托的说辞,毕竟杨树达婉辞的乃是叶德辉。故针对杨树达1928年的这则日记,可稍作推论如下:写日记时,杨树达对1922年底1923年初《学行记》的撰写过程存在记忆偏差,否则,则是杨树达为叶德辉讳,径直剜改记忆,将莫须有之事书于日记。

在1923年春天收到叶德辉那通回信之后,或许是为了弥补《学行记》不肯具名的缘故,杨树达主动为叶德辉撰写贺寿文。杨氏1923年1月21日日记云:“晨为郋园先生撰寿文。”1月25日日记载,“晨清写郋师寿文”。短短四天,杨树达就把为叶德辉贺寿的文章写好了,大约就是拒绝《学行记》署名的补偿心理的结果吧。

(本文为湖南大学文学院“《杨树达日记》读书会”系列成果之一)