柳向春:《永乐大典》的上海故事

《永乐大典》是中国古代最大的一部类书,自其问世以来,就被皇家所珍视。屡经迁徙之后,在嘉靖时,为安全计,又被录副,现存的残本,都是这些嘉靖副本。一般的说法是,《永乐大典》的正本,在明清之际被毁。到了清雍正时,仅存的副本被从皇史宬转移到了翰林院中,在这里历经了数百年风雨后,大部散失。至今,全世界已知的《大典》,共有439册又几张零叶,较之于原本的11095册,缺失甚多。

《永乐大典》问世于南京,大部分时间都存贮在北京,自咸丰末年开始大量散失,至光绪三十年(1904),翰林院仅存64册。而这64册,便是现在国家图书馆所藏《大典》的基础。逊清期间,因《大典》属于皇家旧藏,故而很少进入公共流通领域。以此之故,上海与《大典》的故事,也便是从民初开始的。上海自开埠以来,华洋杂处,各地移民纷纷寓居于此,《大典》的故事,大都是与这些寓贤有关。

一、康有为万木草堂旧藏

自1914年起,康有为便寓居于上海的辛家花园(泰兴路新闸路口),他旧藏的《永乐大典》卷981就是购于此后。此册为二支韵,儿字册,共32页。是康氏1914年9月在上海购入的。傅增湘《藏园群书经眼录》著录,注明“癸丑”,即1913年,该年傅氏似仅在京津两地活动。也就是说,在康有为购进之前,此册曾出现于京津一带,后来才到上海。封面有康有为手题:“南海康氏万木草堂寳藏。康有为题。孔子二千四百六十六年乙卯正月二十四日(1915年3月9日)。”卷端题:“是书藏北京翰林院,庚子之乱散出者,昔在巴黎见之。甲寅九月,以八十金购得一册,希世之宝也。”也就是说,此册是1914年10-11月闲,康有为所购。又封三有康氏手跋:“余既得《图书集成》,为清朝巨典之秘籍。明世以《永乐大典》为至巨,又抄本藏之中禁,非人间所得见。自经庚子之劫,又散在外国。余亟欲得之而苦其难难,不意竟落吾手。此虽重录,非永乐原本,然亦三百余年物,甚可宝爱。更生记。”此册现存哈佛大学。哈佛大学在第二次世界大战之前,经由伯希和介绍从一位法国女士之手购入一册《大典》。哈佛共收藏三册《大典》,其中两册来源比较清楚,只有卷981一册来源不太清楚,因此,此次购买者应该就是卷981一册。据此还可以作进一步推断:此册原藏张元济之手,大概于1931年之前流出,入一位法国女士之手。后经伯希和介绍,哈佛大学以1000美元的价格购入。据1916年10月4日《张元济日记》:“另有宋本《名臣言行录》、《广韵》、《续文章正宗》三种、《永乐大典》四册,共一千七百六十三元。因价甚昂,然将来必长,有信问翰翁,应否归馆。”又1933年张元济覆陈乃乾函:“敝藏《永乐大典》四册(售贰千元)、宋刊《广韵》(售伍千元),今均有人正在谐价。尊处可出若干,敬祈示悉。如前途作罢,当奉归邺架。”1936年张元济致袁同礼函:“奉四月二日手教,谨诵悉。承询敝藏《永乐大典》四册,前岁以资用告竭,货于周君叔弢。其卷数及隶属何韵,均不复记忆,可就近一询便知。商馆藏二十一册无支均也。”根据这些信息,大致可以推断出,此册从康有为处流出之后,为张元济所藏。张元济大概在1931年前售出,但他误记为售与周叔弢。至于此册何时流出万木草堂?1916年张元济在日记中所言之四册中是否包括了这一册,则尚不能确定。总之,此册流传路径为:康有为——张元济——法国女士——哈佛。

二、张元济涉园旧藏

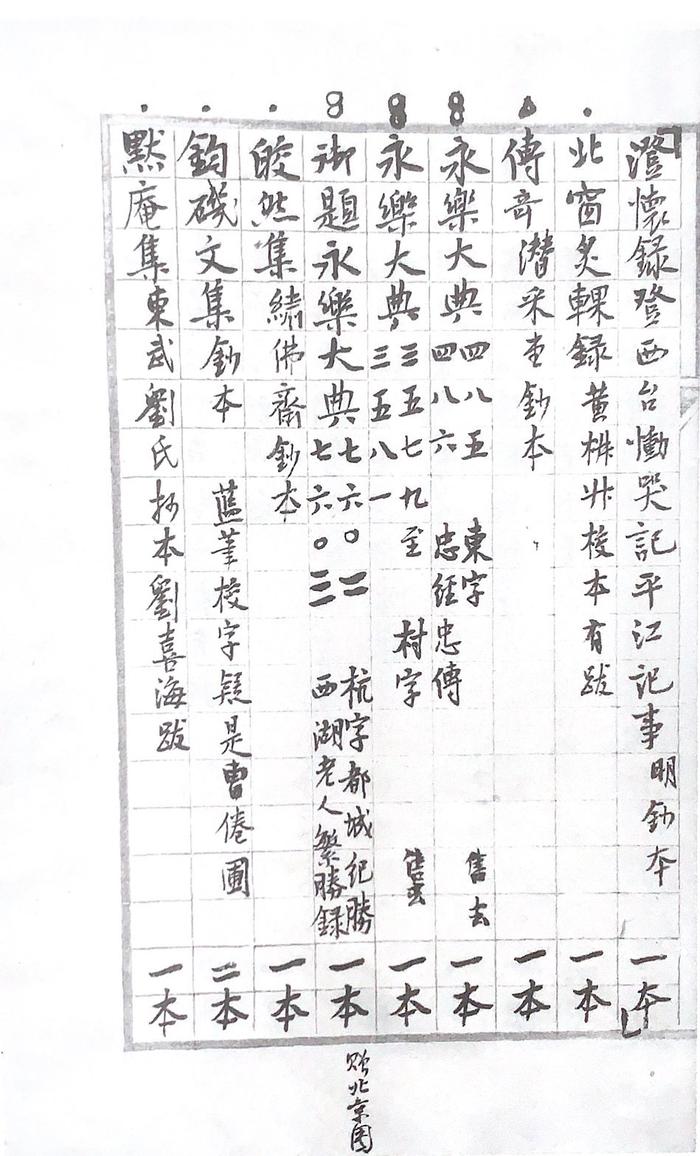

戊戌变法失败之后,张元济就出京至沪,先后任职南洋公学和商务印书馆,从此定居上海。张元济旧藏《永乐大典》,从目前所见材料来看,多为委托傅增湘代购所得。但张元济购书,往往与为商务购书交织在一起,很多书都是买来之后,先由商务择优选用,剩下者则留为涉园自藏。因此,张元济到底藏过几册《永乐大典》并不清楚。只是向来根据其后来与友人的通信中所提及者,认为他藏过四册。但显然,我们根据书上的藏印,现在至少可以确定五种。除上述万木草堂旧藏一册之外,张氏旧藏还有:1、卷485-486,一东韵,忠字册,1914年傅增湘代张元济购入,1933年售予周叔弢,1946年售予央图,1949年运台,现存台北汉学研究中心。2、卷849-851,二支韵,诗字册。1913年傅增湘经眼,后为张元济购藏。1934年5月东洋文库购自北京松筠阁。3、卷3579-3581,九真韵,村字册。1913年傅增湘经眼,1929年前归张元济,1933年售归周叔弢,1946年归央图,现藏台北汉学研究中心。4、卷7602-7603,十八阳韵,杭字册。1914年11月傅增湘代张元济购,约1933年售予周叔弢。1951年8月20日,由周叔弢捐国图。张元济旧藏的这些《永乐大典》,在他与傅增湘的通信中,都曾有所涉及。如1912年10月31日傅增湘致张元济函:“《永乐大典》已为留下(日内寄申)。闻授经新在京购数册,每册至一百廿五元,内中有钞《通鉴》《宋史》及《学》《庸》者,不知何以出如此重价也。”1912年12月6日函:“《永乐大典》遵交朱君寄上,前途固来索回矣。然前叶又非原装,究逊一筹,第内容较董购为佳耳。”1914年6月24日函:“外《永乐大典》三册,遵命购得。其价已向伯恒兄取用,共一百五十元。‘村’字一册似更佳,此外如有佳者,再为购一册,以足四册之数,但可遇不可求耳。”1914年9月22日函:“又见《永乐大典》一本,‘忠’字号(《忠经》《忠传》皆全),内附图数十叶(工笔划人物),真乃罕见之物。湘所见数十册矣,然有图者绝少。公如收入楼中,亦罕见之秘籍矣。《忠传》一书未见著录,亦无撰人名。第此册索价至一百元,不知公愿收否?近来此书通行价约五六十元,若特别者自须稍贵,希速示是幸。”1914年9月27日函:“又有《大典》一册,乃‘杭’字,皆记杭州宋时风俗物产,如《武林旧事》《西湖老人繁胜录》(此书不见[著录],有十余叶),均佳。但亦索百元,购否?”1914年10月13日函:“《永乐大典》一册,价八十六元,已付之……《大典》‘杭’字册《西湖老人繁胜录》《都城纪胜》二种皆完全,而不见著录。书主视此甚重,与前册无殊,然湘观之则尤胜。刻下持去,闻暂不售,湘欲假一钞亦不可得。然鄙意其靳而不示人者,殆欲为居奇地耳,竢有机会当为谋之。”又该年12月27日函:“‘杭’字《大典》小山前辈以百元购去,款固未付。当时属交尊处,刻既由公留之,则自请收湘之(帐)[账],其款候将来拨作他用可也。”至于这些《大典》的散出,据1935年1月13日张元济致傅增湘函:“需用《大典》‘门’‘冀’‘学’字三册遵属检出,遇有妥便,即托带呈。至‘村’字册,为弟所藏,已于前岁售与叔弢矣。”与此相应的是,1946年周叔弢在《古书经眼录》记载道:“《永乐大典》四八五、四八六,东字,忠经、忠传,一本(售去)。《永乐大典》三五七九至三五八一,村字,一本(售去)。《御题永乐大典》七六〇二、七六〇三,杭字,《都城纪盛》《西湖老人繁盛录》一本(赠北京图)。”

三、商务印书馆涵芬楼旧藏

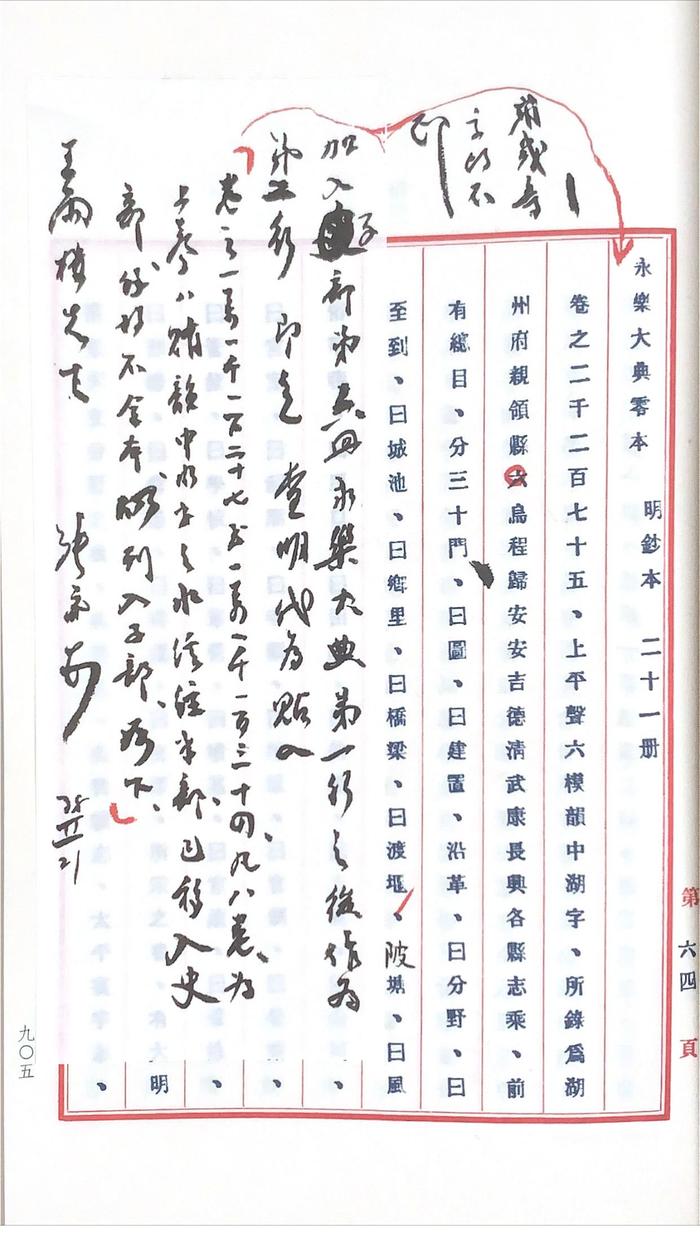

涵芬楼为商务印书馆的善本收藏地,自1909年正式成立,曾利用所藏出版《涵芬楼秘籍》,影响深远。不幸的是,1932年1月29日上午,日军空袭上海,将商务印书馆之印刷厂、编译所、东方图书馆等设施全数焚毁。东方图书馆中的涵芬楼,连同它所庋藏的所有善本珍籍,尽付劫灰。值得庆幸的是,为避北伐战乱,早在1924年,商务印书馆就将涵芬楼所藏善本中的5300余册寄存在了上海金城银行仓库,故而此次得以幸免于难。关于这一宗“劫余”之物,张元济在致傅增湘函中痛心而又略感幸运地说道:“闸北交通渐复,连日勘视总厂,可谓百不存一。东方图书馆竟片纸无存,最为痛心。……涵芬楼善本寄存金城银行库中及临时取出者,宋本凡九十二种、元本百○五种、明本同校本八十一种、抄本百四十七种、稿本十种,总共五千余册。弟不自揣,窃以为尚在海源阁之上……”事后,张元济又曾就这些遗存善本撰写《涵芬楼烬余书录》,其自序谓“题曰‘烬余’,所以志痛”者也。顾廷龙后序则称,发表《书录》“不仅烬余之书有一详细之纪载,亦且示举世毋忘日寇之暴行,更惕励后人作勿替之爱护也”。涵芬楼旧藏《永乐大典》21册,就包括于此中。故而,这批《大典》,不仅是国家传统文化的传承者,更是国家艰苦抗争,民族奋力向前的见证物。

这批《大典》,每册钤印“海盐张元济经收”“涵芬楼”,可见全部是由张元济经手收购。至1951年7月23日,商务印书馆董事会决议将其全部无偿捐赠国家。1951年8月6日办理捐赠交接之后,于13日由文化部文物局拨交北京图书馆收藏。同年9月7日,国家文物局局长郑振铎、副局长王冶秋共同署名为商务印书馆颁发褒奖状,以对这一捐献之举表示感谢。

四、蒋汝藻传书堂旧藏

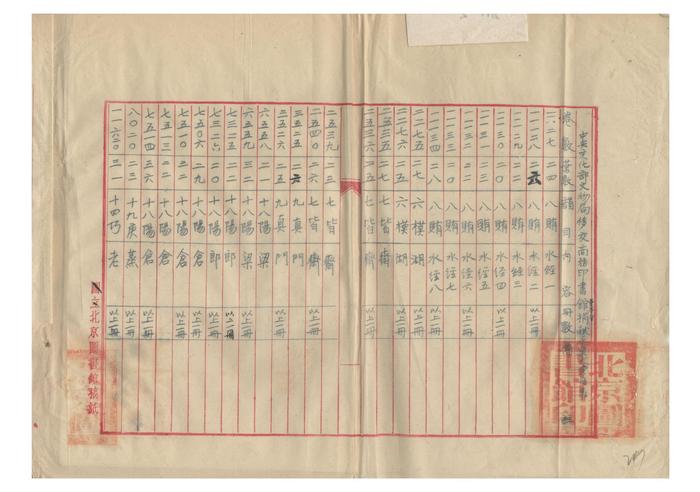

蒋汝藻本系湖州南浔富商,其家所有之传书堂为南浔四大藏书楼之一。因藏宋版《草窗韵语》,故又取斋号密韵楼。蒋氏早年经商,先后寓居上海宝昌路、西摩路。后以投资失败,将所藏大都售予涵芬楼,其旧藏十册《永乐大典》,即因此而转为涵芬楼所有。传书堂旧藏十册《大典》为:1、卷2539-2540二卷,一册,七皆韵,“斋”字册。2、卷3525-3526二卷,一册,九真韵,“门”字册。3、卷6558-6559二卷,一册,十八阳韵,“梁”字册。4、卷7513-7514二卷,一册,十八阳韵,“仓”字册。5、卷15140-15141二卷,一册,八队韵,“队”“兑”二字册。6-9、卷11127-11134八卷,四册,贿韵,“水”字册,即郦道元《水经注》上半部。此四册1925年前系傅增湘双鉴楼旧藏者。1926年1月,蒋汝藻以经商失败,将藏书精华售予商务印书馆,包括有《大典》十册,因蒋氏所藏中,还有一册(《水经注》)为民国钞本。四册《大典》原本在蒋汝藻聘请王国维撰写的《传书堂善本书志》中曾经著录:“《永乐大典》四册,卷一万一千一百二十七至一万一千一百三十四,凡八卷,皆韵水字注,乃《水经》河水自丹水注,即郦氏书之卷一至卷二十也。郦氏书自明以后诸刻均阙自序,惟《大典》有之,《四库》本及武英殿聚珍板本均从此录出。补正明以后刊本甚夥,盖修《大典》时所据者犹宋刻善本。此虽仅存二十卷,亦书府之瑰宝矣。”此四册《大典》之重要性,由此可知。

五、刘承幹嘉业堂旧藏

嘉业堂一向被称为晚清四大藏书楼之一,其藏书数量、质量均臻上流。嘉业堂主人刘承幹好学佞古,据其所编《嘉业堂所藏永乐大典引用书目》,先后共收得44册《永乐大典》。1931年6月,应满人金梁之请,售出2册。剩余之42册,于1938年全部售予满铁大连图书馆。后大都幸得历尽劫波,辗转入藏国图,仅缺损一册。

据刘承幹《求恕斋日记》癸丑(1913)五月十四日:“至虹口东有恒路德裕里访章一山,坐谈良久。由伊经手购《永乐大典》三册,其书系庚子之难散佚于外,均系恭楷缮抄,想见成祖时一代人文之盛。本有数千册,自庚子兵燹,只存二百余本,今只存数十册矣。文字之厄,一至于此。此种明知无用,不过留为文玩品,每册京平银一百两,共计三百两,合洋四百六十元有零。”这是现在所见刘氏收藏《大典》的最早记录。另据《求恕斋日记》癸亥(1923)十一月十六日:“午后,李紫东来,与之购成《永乐大典》二本、宋本《通鉴总类》二十册,两共洋六百元。”目前所见刘承幹收购《大典》事仅此而已。

前言嘉业堂旧藏《大典》42册均被满铁收购。至日军投降,这些善本便皆落入苏军之手。据《王子霖古籍版本学文集·海源阁珍本流东记》载:“次年(1946年),苏联派遣了所谓波波夫调查团到大连满铁图书馆检查图书,名为借阅有关苏联与近东中外资料,依库逐架检查半月之久。当中抽出中外各善本,有关交通、宗教、考古,以及珍贵稿本三千余部册,连同善本书库全部图书四千余部册,由日本人大谷武男造册存馆。这批珍贵图书后被捆装了50个大木箱,运往苏联莫斯科列宁图书馆。在这批所谓借书当中最为世人珍视的是世界闻名的《永乐大典》四十二册,和海源阁旧藏的宋刊子集六种。中华人民共和国成立后,苏联于五十年代归还《永乐大典》五六十册,可惜海源阁宋刊子集六种仍未还归,真是憾事。”

《大典》卷2190-2191这一册,原为刘承幹嘉业堂藏书,后被日伪满铁大连图书馆购入,抗战后被苏联取走,至今下落不明。该册亦曾经被改装过,册后衔名叶为乾隆时补录。该册所收主要为《帝王经世图谱》一书,而乾隆曾作有御题诗“题《帝王经世图谱》”。因此,该册册前可能有乾隆御题诗。乾隆御题诗本为自《大典》辑出之书而作,后多改装入《大典》,共13种,现可确定存2种。此册《大典》,如能再次面世,或许又为乾隆御题本增加一新品种。

总而言之,这批42册《大典》的递藏情况为:原藏刘氏嘉业堂,1938年售予大连满铁图书馆。1945年10月苏联从大连图书馆选走了55册《永乐大典》。1954年6月,苏联政府归还给中国政府其中的52册,入藏北京图书馆。

六、陈澄中荀斋旧藏

陈澄中名清华,湖南祁阳人,曾任中央银行总稽核,寓居上海武康路、湖南路交界处。所藏古籍善本碑帖,名震一时,以海内孤本宋版《荀子》最为宝爱,故取室名为“荀斋”。抗战胜利后,陈澄中赴港定居。至上世纪50年代,国家曾委托徐伯郊从清华手中购得包括四册《永乐大典》在内的善本126部,现藏于国家图书馆。此四册之详细情况,据赵爱学《国图藏嘉靖本永乐大典来源考》所述:“卷5248、5249辽:世宗、景宗、圣宗(藏号9652);卷5251、5252辽:天祚、九主年谱、辽控制诸国(藏号9653);卷7213、7214:堂:明堂十九文、二十文(藏号9654);卷8706:僧、僧讲、僧律、僧官、僧隶、僧封、僧谥、僧号、僧衣、僧籍、度僧、鬻僧、汰僧(藏号9655)。此四册皆钤有‘祁阳陈澄中藏书记’印,馆藏采访卡片记录为‘文化部文物局拨交1955.7.7’。则此四册1955年为文物局从香港陈澄中手中购回,同年7月拨交北京图书馆。”

荀斋所藏四册中,有两册为刘承幹嘉业堂旧藏。据叶昌炽《缘督庐日记》丙辰(1916)七月:“廿九日,……益庵携《永乐大典》箫韵辽字两册,一部《辽史》,旁及《契丹国志》,几乎包括在内,为周颂芬介绍求售,索三百元。”而刘承幹《求恕斋日记》记录次日叶、孙自苏州至沪。第三日“夜,与菊裳、益庵谈”。再据1927年,袁同礼、刘国钧《永乐大典现存卷数续目》记录,此两册均藏刘氏。则刘承幹购归此二册,很有可能就是1916年由叶、孙二人作缘。这两册因为与东北历史相关,故为满族学者金梁所喜,特为购求。据1931年5月21日刘承幹致张元济函:“兹又有恳者:辽宁皇宫博物馆金息侯都护去冬迭次函商,欲得《永乐大典》辽字二册。侄藏弆已久,颇类敝帚之珍,后因不忍拂其拳拳之意,允许出让。当时议定代价壹千元,而都护来书欲先寄书再行交款,并云辽沪汇费太昂,最好托商务印书馆划转等语。侄因从前书去而银不来之事数见不鲜,且该馆系公共性质,不得不慎重出之。辗转思维,惟有将《大典》两册送上,拜恳长者函托沈阳商务书馆妥友送去,将书价随手带转,划至沪馆,以便领取。琐琐渎神,不安之至。”又1931年6月12日张元济致刘承幹:“前承交下《永乐大典》两册,嘱为转交金君息侯,当经寄往沈阳敝分馆,昨得覆函,知已代交,所有议定价银一千元亦已如数收到。”但想必是因东北局势在“九一八”后急转直下,此两册《大典》在金梁处数年后即被转手,约40年代初,归荀斋所有。

陈清华另藏卷8706一册,1929年前为武进陶氏涉园所有。1934-1940陶湘去世前在上海售出,归荀斋。而堂字册之流传情况,则尚须进一步挖掘。

七、徐伯郊诗外簃旧藏

徐伯郊系文博界前辈徐森玉先生长子,大学毕业后进入上海银行界工作。自1937年底,开始与家人寓居于寓福熙路(同孚路西)升平街内百花巷105号(后先后改为升平街百花巷47号、延安中路632弄47号)。伯郊最大的功绩,是在上世纪50年代开始,受国家委托,在香港文物市场抢救流失文物,代国家分别购回。与此同时,他受乃父影响,酷嗜书画文献,收藏甚富。郑振铎曾于1955年5月28日致徐森玉先生信中说:“森老:……陈澄中书得成交,从此了却一件大事……至此,国内藏书,已归于‘一’。私藏中,只有傅忠谟和伯郊两家了。这两家不成问题的迟早会又归‘公家’所有。惟既归于‘一’,则必须妥求保护、保管之方。”由此可见伯郊藏书的质量。而这批21种善本,最终于1956年售归国家。虽然如此,伯郊所藏并未全部出让,事实上,诗外簃所藏仍有可述者,如《永乐大典》卷7328一册,十八阳韵,“郎”字册。此册的流传过程,至今尚不明朗,仅知在1929年前为上虞罗氏所藏,但雪堂的相关文献之中,并未言及,故其递藏,尚需进一步勾稽。而伯郊何时何地购得此册,也因文献缺失,无据可依。又据数种文献记载,此册系徐伯郊1951年捐献国家,如师陀在回忆郑振铎文章中就说,在潘氏宝礼堂藏书1951年被运回上海内部展览时:“其中有一册《永乐大典》,徐伯郊说:‘这是我送给国家的。’”但事实上,该年八月曾在京举办“永乐大典展”,其中并无伯郊此册。而当时亲手操办此事的赵万里、郑振铎、王重民等人关于展览的介绍、研究文章中,也都没有提及此册,可见此时并未捐出。事实上,此册首见于1958年所编《北京图书馆善本书目》中,且其登录号也与1958年入藏图书相近,故当为该年捐赠者。

八、袁樊鱼千里室旧藏

据2018年3月9日《中国青年报》所刊《〈永乐大典〉沧桑600年:原稿毁于大火正本失踪》一文介绍:“国家图书馆的程有庆先生回忆到:2007年5月,国家图书馆成立国家古籍保护中心,随后派遣专家组到各地调研古籍的相关情况。11月,程有庆和杨成凯一组,前往江浙沪,同一时间,故宫博物院的施安昌也在这三地调研金石碑帖。‘那天下午,施安昌跟我们说,有一个上海的老邻居有《永乐大典》,想请我们看看。当时觉得遇到的可能性很低,但还是答应了。’程有庆记得,那天晚上8点,这位已经移民加拿大的袁女士,在招待所一楼等他们,进到房间,拿出两册《永乐大典》。‘第一册,是影印本,大家心里有一点凉;第二册,从古籍真伪的鉴定来看是真的,书还保存着明代的包背旧装,可几位先生都不敢相信。’程有庆读过中华书局1986年出版的张忱石《永乐大典史话》,书中收录有《永乐大典》目录和已知现存的册目,‘只要查那个表,就能知道这一册的内容对不对得上。我当即打电话给我父亲,请他帮我查,确认了这一册不在现存册目’物和内容都确定了,程有庆和杨成凯才敢跟国家图书馆汇报此事。后来,袁女士又带着此书专程到北京,国家图书馆和国家文物局组织傅熹年、张忱石等专家先后进行了四次鉴定,确认无误。最终,这一册《永乐大典》回归故土,入藏国家图书馆。该册《永乐大典》从封面至纸页皆无缺损,品相完好,其内容为有关“湖”字的唐、宋、元诗文,字迹端工的馆阁体。湖字韵为卷2260-2292,凡33卷,今存19卷。今国家图书馆藏卷2270-2271这一册,往下正好是鉴定的卷2272-2274这一册,再往下卷2275-2276这一册又为国家图书馆所藏,袁女士所捐此一册,弥补了湖字韵的缺卷,达到了承上启下的联结作用。”这册《大典》,卷末钤“南通沈燕谋印”“江南六俊世家”“曾藏沈燕谋家”“曾在袁安圃处”四印。2009年文物局以文物征集经费购回,2013年国家图书馆借藏至今。

上述文中所言袁女士,指的是袁樊之女袁葰文。这册《大典》就是经她之手回归大陆的。根据书上的藏印可知,此册先为南通沈燕谋所有,后归袁氏鱼千里室收藏。袁樊号安圃,室名鱼千里室。出身苏州旧家,业于银行,精鉴别,富收藏,寓居富民路41号。此册藏于上海,再现于上海,最终落户国图。

九、上海图书馆藏本

上海图书馆虽然是国内第二大馆,所藏古籍质量与数量也位列前茅,但所藏《大典》却仅有一册又一叶。一册是卷7322-7324,十八阳,郎字册。有“颜退省堂”、“鄗客棣生过目”两印。系颜惠庆旧藏,上世纪70年代抄家曾入上图。后退还,在1983年时又经颜惠庆女婿孙子敬捐献上图。另有卷1191,二支韵,存第四叶。系1951年,上海图书馆筹备处以旧人民币八万元(今八元)从上海博物馆工作人员夏玉琛处购得,内容为《易经》。关于这一册一叶的《大典》,沈津先生有详细文章介绍,可参考。

十、国家图书馆藏本

1933年5月,教育部电令北平图书馆将所藏宋元精本、《永乐大典》、明代实录等古籍南迁,以防不虞。经若干周折之后,1935年11月,北平图书馆将包括馆藏善本甲库、乙库中的精品择要运往上海、南京两地,其中《永乐大典》当运往上海保存,随后又成立国立北平图书馆上海办事处负责保管善本事宜。

当时北平图书馆共藏《大典》64册,但是否全部南运至沪,尚不清楚。1940年秋,因风传汪伪政府将有收回租界之举,北平图书馆馆长袁同礼与美驻华大使约翰逊等人经筹划后,将平馆存沪善本择要运美保存,其中就包括了60册《大典》。1965年2月,袁同礼先生在美国华盛顿去世,在时任“中央图书馆馆长”蒋复璁建议下,台湾方面联系美国国会图书馆,在本年末将原国立北平图书馆运美善本全部送往台湾地区。另外,1942年10月,伪“华北政务委员会”治下的“北京图书馆”责成秘书王钟麟赴沪,将部分存书北运,其中就有一册《永乐大典》。据国家图书馆现存盘案记载:“三十一年十月十六日,王秘书主任由沪带来明抄本《永乐大典》卷二〇四二四至二〇四二五壹册。陈恩惠收。”也就是说,至少有61册《大典》曾经先后存储于上海。另外,还有卷901-902,二支韵,“诗”字册。原藏日本京都府立图书馆,1946-1948年由平馆上海办事处收购。但具体收购过程如何,尚不清楚。此册至1948年也运返北京。

十一、《大典》与上海新缘分

2020年7月7日下午4时47分,二册《永乐大典》在法国BeaussantLefèvre拍卖行二号拍卖厅举拍,估价5000-8000欧元,经过11分钟的激烈竞拍,最终由现场的一位中国女士以640万欧元的落槌价拍得,拍卖佣金为27%,因此,两册《永乐大典》的最终成交价为8128000欧元。这两册《大典》,为卷2268-2269一册,六模韵,“湖”字册;卷7391-7392一册,十八阳韵,“丧”字册。此两册四卷与国家图书馆藏“湖”字、“丧”字册均相连,并且此“湖”字册的出现,使得现在发现的“湖”字卷全部相连(2260-2283),实属难得。这两册《大典》经由浙江藏家购入之后,于2021年1月26日自上海自贸区保税区入关,经上海市相关专家进行鉴定无误之后,随即运至杭州。这两册留存上海时间虽短,但一则以疫情期间冲破重重障碍,始得购成;再则以海外回流,意义深远;三则以价格昂贵,令人咋舌。种种因素迭加,又为最新发现的前此未知之卷,故而尤其引人瞩目。

从清廷逊位至今已过百年,《永乐大典》未来要有新的发现,想必越来越困难。但回想过去,这部包罗万象、迄今为止最大的类书,曾经与上海这座城市发生过这么多的故事,不能不说是渊源甚深,足以令人感慨万千。

参考文献

傅增湘着《藏园群书经眼录》

雷强着《袁同礼年谱长编》

柳向春整理《张元济傅增湘往来信札》

柳向春着《徐伯郊出售藏书始末》

沈津着《〈永乐大典〉两题》

王国维编撰《传书堂善本书录》

王子霖着《王子霖古籍版本学文集》

张升着《〈永乐大典〉的流传与辑佚研究》

张升着《〈永乐大典〉流传与辑佚新考》

张元济编撰《涵芬楼烬余书录》

张元济着《张元济日记》

赵爱学着《〈永乐大典〉现存卷册及递藏源流表》

赵爱学着《国图藏嘉靖本〈永乐大典〉来源考》

周叔弢着《古书经眼录》