“汉语拼音之父”周有光与新华银行的一桩公案

著名语言学家周有光,本名周耀平,是一位传奇人物,亦被称为“汉语拼音之父”。他早年的职业生涯,曾与新华银行有过一段难解之缘。他于1943年3月加入该行后,担任过总行稽核处稽核等职务。1946年底至1948年初,周有光担任新华银行驻纽约的代表,并负责该行附属企业新原公司在美国的运营。在晚年回忆录中,他对此段经历的记述非常简略,个别地方还作了隐晦处理。笔者近日在查阅上海档案馆藏新华银行档案时,偶然发现了与此相关的一段尘封往事。

祸起萧墙

新华银行附属企业新原公司于1944年初设立于成都,抗战胜利后迁往上海,并于1946年10月完成增资改组,这期间该公司由周有光兼负其责,投资项目包括木材、食粮、柴炭、骆驼牌香烟、布匹、电石等,自营部分则包括西北毛呢、食糖、纱布,以及汽车等。如果不计借款利息,新原公司总体效益还算不错。

1946年底,周有光被新华银行派往美国考察,接洽拓展业务,并筹设纽约新原公司。1947年4月间,周有光在纽约登记成立“新原公司”(NewlandproductsCorp.),与侨商所办的纽约原有贸易公司“中国贸易公司”(ChinaTradeInc.)合地办公,办事地点就设在纽约百老汇路。他在晚年回忆录《逝年如水》中写道:

新华银行在纽约百老汇路原来就有一个办公室,这个办公室一直有人在照管。这个人是国民党教育部次长的儿子。以前有个著名的数学家叫秦汾。秦汾的儿子在美国读书,抗日战争期间他待在美国,没有回国,所以新华银行一直委托他照顾这个办公室。这个办公室一直租着,没有退约,新华银行有事情,也托他办。

他的这段话非常拗口,“教育部次长”与“数学家秦汾”,实际是同一人,即秦汾,字景阳,上海嘉定人,北宋著名词人秦观(少游)第十八世孙,美国哈佛大学硕士,曾任上海南洋公学、北京师范大学、北京大学教授,后任教育部代次长、财政部常务次长、全国经济委员会秘书长兼公路委员会主任等,抗战胜利后任最高经济委员会副秘书长兼赔偿委员会副主任;文中所提到的秦汾之子,系其长子秦宝同。值得注意的是,周有光在回忆录中始终没有点明秦宝同的真实姓名。时隔多年后,周有光依然如此隐晦,实际是与纽约新原公司涉及的一桩公案有关。

当年纽约新原公司成立后,周有光征得总行同意,邀请了他的中学老同学、中国贸易公司负责人章午云,以及中国发动机公司负责人秦宝同担任副经理。

秦宝同,1914年出生,毕业于上海交通大学电机工程学院,时兼任中国发动机公司协理兼业务部主任。

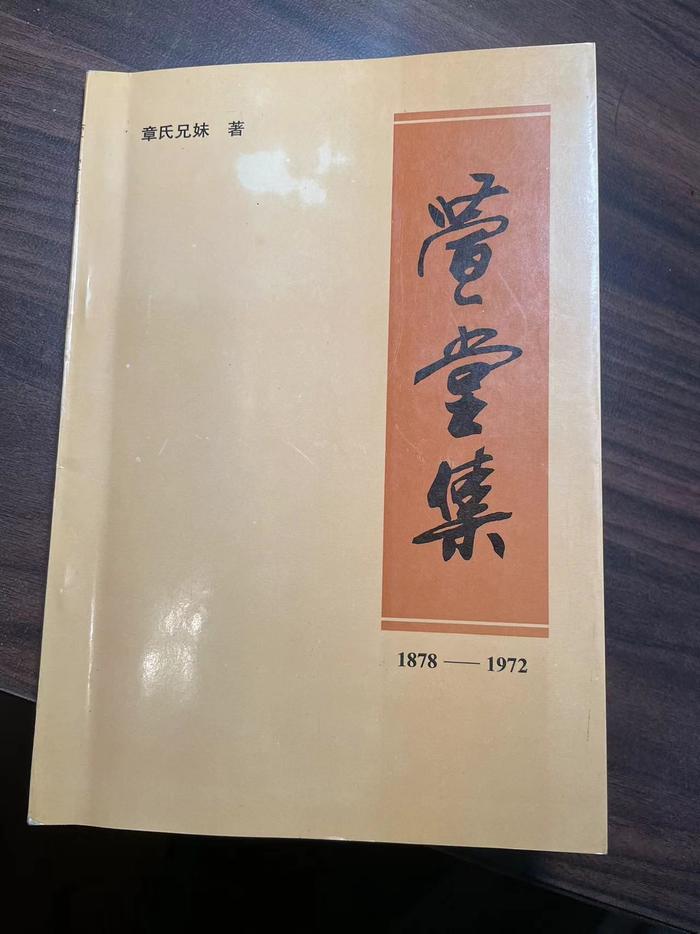

章午云,名章植,字午云,江苏无锡人,1907年出生,常州中学毕业后考入上海圣约翰大学,后因学潮转入复旦大学经济系。1928年毕业时获全校第一名金质奖章,留校任教。1931年著有《中国土地经济学》,后加入上海商业储蓄银行,任调查部主任。1939年作为陈光甫秘书,随同赴美洽谈“桐油借款”,后留美创办中国贸易公司。

当时,周有光因不拟在美久留,实际委托章、秦二人办理该公司具体业务,并规定一切支付款项,由三人中二人会签支领,如三人中有二人离去,则由中国贸易公司的会计主任Burke经律师证明后会签款项。公司成立后在代收款中拨出美元贰万五千元作为实收资本,“其后以上海经济情形变化过速,实际无法联系进出口事业,故仅办若干调查及计划而已”。

纽约新原公司的资金来源比较特殊。早在抗战时期,新华银行曾委托新原总公司,在重庆向美国慎昌洋行订购过一批卡车。抗战胜利后,因慎昌洋行无法迅速交货,周有光抵美后,上海新原公司与慎昌洋行议妥,分四次在美退还了一部分车款,交周有光代为收入纽约新原公司账内,计美金124,609.24元。另有上海新原公司出售的一部分已到申之卡车款项,其中一部分亦陆续拨去纽约,并有上海客户托代收之款项等,收付相抵后,结收美金14,950元。两项共收美金139,559.42元,均存于纽约伊文银行。

纽约新原公司“以各事委托他人代办,约明不另支薪,须待以后业务开展,由业务中扣佣为酬”,从1947年初创办,至1948年3月12日周有光离开美国时,共计一年三个月,该公司的最大一笔开支,就是周有光考察银行所支之旅费,包括其这段时间旅费美金5000元,及赴欧考察旅费美金2000元。此外为公司设备、家具开支美金1,310.99元,零星开支如房租、水电等美金1,075.77元,以及归还中国贸易公司垫付开支之美金2000元,共计美金11,386.76元,平均每月不足800元,“此为在美任何机构费用之最省者”。周有光离美赴欧考察时,以业务一时不易开展,又与中国贸易公司商量,此后一切开支除邮费外,均由该公司负担,“是以开支几等于无矣”。

周有光于1948年3月12日离美赴欧考察,至当年6月初返沪。当时上海新原总公司以国民党政府管制外汇“严格而不合理”,遂通知纽约分公司将银行结单暂勿寄沪,以免检查麻烦。周有光返沪后,章午云为欲使周有光明了纽约新原公司账户余额情况,寄来一份结单,周有光乃送交该行稽核处。稽核处根据周有光离美赴英时所寄抄账表查核,发觉数目不符,短缺竟然达87500元美金,遂询问周有光原因(按:事发时,1948年上半年,1美元大约可购买一克黄金,照目前1克550元人民币推算,新原公司被挪用的87500美元,现在大约值人民币五千万)。周有光起初以为是章午云或为业务必要而动支,乃即托人带信及电稿至香港,请香港分行函电询问。“其所以转折询问者,以当时沪美之间,格于禁令,已无法直接通讯谈及外汇也。”后得港行转来章午云复电,“惊悉彼并未支款,经彼向银行调查结果,获悉系四月廿三日秦君所支”。也就是说,这笔款项是秦宝同动用的。

此外,周有光离美前,曾因留美侨商发起组织一个食品加工运销组织,初步在美试办食品加工,“以后将办有经验之加工方法,回国办理推广出口”。周有光颇为赞成,并经陈准总公司,参加合营资金两万元,交由秦宝同经办,但这笔款项也被秦宝同挪用了。

以上两笔,计共十万七千五百元,均为秦宝同挪用。周有光说,“秦君在美颇为侨界推重,今竟如此,实非初料所及。”

先索后诉

周有光于1948年6月初返沪后不久,即被派往该行香港分行处理相关业务工作。不久,他接到老朋友一份秘密电报,告知办完事情不要回上海。他后来才知道,因曾帮助一些共产党朋友办理香港上海之间的汇款,自己上了国民党的黑名单。他因此只能继续待在香港,等待上海的解放。期间,就如何收回被秦宝同挪用的款项,周有光与章午云始终保持着密切的沟通,往来信函亦均转呈新华银行总经理王志莘阅洽。

1948年10月6日,章午云约见秦宝同。秦承认,当年4月23日,其向伊文银行支领了美金87500元,此支票系付与中国发动机公司,再由中国发动机公司存于另一家银行的中国石油公司户内。秦解释说,当时以中国发动机公司急于归还中国石油公司欠款,“遂出此下策”,原拟稍隔数日,即行设法归还,不意中国发动机公司资金为银行冻结,遂造成如此结果,当尽力设法归还;“对于挪用之另两万元,则先由其个人归偿。”

对此,章午云明确要求秦宝同直接向周有光说清事实原委。秦遂于10月7日、11月6日两度亲笔致函周有光。

10月7日,秦宝同致函周有光称:“关于动用新原款八万七千五百元事,同(即秦宝同)因一时糊涂,出此下策,同无以对先生及志莘老伯对同之信任,更无颜对家中老父。此事发生以来,无日不在恐慌中。”并陈述了中国发动机厂正进行改组招股,但也有可能陷入被迫清算的境地等情形。

10月29日,周有光复函秦宝同指出:

公司之款并非弟(即周有光)或同事之私有,均为外界寄存于公司者,弟对之有法律上及道德上之责任,兄(即秦宝同)之所为,不仅损害吾兄之信誉,且将损及弟之信誉。现外界索款甚急,外界对弟逼紧,弟对吾兄不得不逼紧,此亦吾兄必能了解,望吾兄妥自筹划补救之道,于最短期间弥补此事,以自全信誉,是为至要。

在这封信的结尾,周有光再次婉言相劝:

弟及吾兄之友好,均对吾兄期望颇深,此种可贵之友谊,系吾兄能加以珍视,吾兄事业现正肇启初基,盼能自重自爱,勿自毁前途。逆耳忠言,幸采纳焉。

11月6日,秦宝同再次致函周有光:“自此事发生以来,无时无刻不在恐惧中”;如此事被揭发,“此后将信誉破产,无颜见人,不能再立足社会,只好聊此一生”。他也提出,“如能假以时日,当尽力设法,图谋解决之道”。他称正参与组织一家油轮公司,“如该公司日后赚钱,必须尽先提出一部分盈利,用于帮助中国发动机厂”。秦承诺,原计划投资食品厂的资金两万元,11月10日先偿还一万元,其余一万在年底前偿还。

秦宝同的这两封信均由章午云摄影后留存,以作重要证据。

1948年11月1日,王志莘致函周有光:此事完全应由秦宝同负责,新原公司与中国发动机厂并无直接债权关系,“法律上即无从科以归偿责任,故只有盯住宝同,要其清理”;不过,但照目前情形,盯住他或诉诸法律,于实际恐亦无补救,只可劝以利害,“责成其从速设法清理,否则于其个人以后一生大有不利”。王志莘的这一指示非常明确,即首先要设法向秦宝同本人晓之利害,尽力索追。

11月6日,章午云致函周有光称:

据弟观察,彼目前无余力还出款项,大致系事实,故即送彼坐牢,亦未必能收回款项,其原因在中国发动机厂办理之糟,几成为一无底之洞;外人在美办厂,本非易事,彼等初出学校,又无经验,所接到之生意,本系苦事,因工作不慎,第一批退货即吃亏十余万元,向银行借款竟出六厘钱,又欲虚张场面,不知节省开支,故外表讲得怪好听,内部一天到晚移花接木,糟而又糟,希望天外能飞来一笔好生意,渡过难关,迹近一个骗局,如此办厂,等于买跑马票,如何得了。

在这封信中,章午云提出,经与律师详细讨论,“秦君所为犯二个罪名,一为盗用公款,一为冒签支票”;秦既答允在11月10日前归还一万元,当然看其能否履约,尚无法律解决之必要;法律解决系最后之办法,可不诉诸法律,总以不用法律为妥,“法网开一面,与人以自新之途,亦为我国固有之精神,惟如不愿自新,则只得以法律从事耳”。

从现存档案史料看,章午云的每封信函均篇幅不短,叙述周详,并常常提出应对策略。对此,周有光给与了极高的评价:“吾兄代弟费神,实已超过一般友人之可能性,弟之感歆,决非言辞所能表达也”。

11月17日,周有光致章午云:“宝同兄事件,不拟轻意提出诉讼,但须早日将诉讼手续准备妥帖”。并提出第一步应催促秦宝同将食品厂两万元归还,“此事愈速愈妙”;第二步应要求秦宝同提出八万余元分期归还之保证,“如无确实办法及保证,即考虑提讼”。周有光认为:“关于提出诉讼,最好不诉宝同,先讼银行,支付冒签支票,银行有责任赔偿。”他还特别强调:“宝同来信希望油轮公司帮助者,诚痴人说梦;油轮公司因包政府运油而得利,现政局有急转之可能,油轮公司之业务颇有随时终了危险。”

时间转眼到了1949年,但追索工作的成效并不明显。

1949年4月12日,章午云致函周有光,报告了中国发动机公司清理工作的相关情况,认为“此事夜长梦多,希望不佳”;同时他认为,“以秦君少读中国书,缺乏办事上之道德观念”,因此“费了许多口舌,只有一些效果”。

1949年6月初,上海解放后不久,周有光从香港回到上海。6月22日,周有光向新华银行管理层提交了“秦宝同案报告书”,其要点为:(1)在艰苦不懈努力下,挪用的食品公司款项美金二万元已还清;(2)最近中国发动机公司因周转不灵而宣告清理,但“有无余款归还新原,大成问题”;(3)建议不再继续追索,而考虑改用诉讼办法,“诉讼办法之优点,在对于秦君有名誉关系,及今后能否继续留美经营事业问题”。

周有光回到上海后,与章午云之间的函电往来,均经过香港分行经理徐湛星中转。

1949年8月12日,章午云致函周有光提出:

据弟浅见,非用法律解决,难有较佳之效果,如诉之法律,不一定有较佳之效果,但至少有较佳效果之希望;因秦君等少读中国书,既无中国旧道德观念,亦无西方之宗教训练,其平昔行为好利用他人钱财以图自利,而不顾他人利益,累已成习,料想其必有若干私蓄,但欲令其吐出,除用法律解决,实无其他途径。

9月12日,章午云再次致函周有光:“现在最要之点在秦君事应否法律解决,尚望早日决定。”

9月15日,公私合营新华银行新董事会成立,周有光在其中担任了董事,他同时还是人民银行华东区行私人业务处副处长、复旦大学经济研究所研究员。这种转换,对周有光而言,不仅仅是职位的变化,同时也意味着责任的加重。秦宝同挪用的这笔款项,实际已成为人民的财产,必须要坚决追回。

9月21日,周有光在致本行各位同仁的信函中,将秦宝同私自挪用事件作了通报,并坦承:“此为本行一极不幸之事件,亦耀平(即周有光)所遭遇之一极不幸事件。”

9月25日上午,新华银行假座上海丽都大戏院召开员工大会,欢迎新董事,庆祝新董事会成立。这次会议上,对于新华银行解放前情况的审查结果作了报告,在报告人提到秦宝同拖欠新华银行美金事件时,周有光董事起立讲话,对于这一事件作了说明,并表示将继续负责到底,一直到有了合情、合理、合法的解决,他才卸责。“周董事诚恳负责的态度,得到了全体同人充分的同情与了解。”

10月10日,经新华银行董事会研究后同意,王志莘、周有光联名致电香港分行经理徐湛星,请其即通知章午云,向秦宝同及中国石油公司提起诉讼。

“一鸟在手”

进入诉讼阶段后,章午云很快就有了新的重要发现。

1949年10月27日,章午云致函周有光:对中国发动机厂的清理情形,经专门托人查阅相关案卷,发现中国石油公司仍然为中国发动机厂之大债权人,数额为87500元。他认为,按秦宝同亲笔函上的说明,此前已归还同额欠款;中国石油公司既已收了新原公司87500元,则欠款业已取消,不应再参加清理。因此,“其串通舞弊之情节,甚为显明”,此案非但为一民事案件,且为刑事案件;秦之盗用公款,固然不成问题,而中国石油公司负责人夏某亦犯有伪证罪。并告知已依法请求法庭,先行扣押了中国石油公司在化学银行、大通银行等处的存款10余万美元。

法庭扣款后,控诉双方曾有协商,但未达成共识,随即进入诉讼程序,争论焦点在于中国石油公司是否有免诉权问题。章午云判断,此问题最后决定之机构为美国外交部,而美外交部对这一问题极为审慎,不肯轻易给与,故中国石油公司欲请求免诉权,实际并不容易。“如对方不享受此项权利,彼之资产无法启封,只有在法庭上打官司,我方理由充分,对方断难胜诉。”

章午云认为,此事开始诉讼以后,极易拖延时日,甚至可能需要五、六个月,“好在我方已扣到现金,将来可照算利息”。而且,此案一旦开庭,“中国石油公司之一切买卖,必须因我方之诘问,尽量宣布,其中难免有不可告人之处,对其声誉极为不利”。从这个意义上说,和解或许成为中国石油公司比较明智的选择。

果不其然。1949年12月初,章午云致电周有光称:“秦宝同及中国石油公司现提议以立即付出三万五千元,外加已付之五千元,以解决新原公司之诉讼;我方律师意见认为,免诉权问题须视政治因素而定,诉讼结果难于确定,故拟于和解为妥云;上述条件能否接受,行方之最低希望如何,以便遵照进行接洽。”

12月15日,王志莘、周有光联名致电章午云:“经商主管部门,以关公有财产,不便贸然和解,拟续追诉,倘机关获免诉,拟再诉二人串骗罪。”此电的态度很明确,即不同意和解。

此后,章午云数次来函来电,反复陈述了和解的必要性,其核心内容为:(1)如坚持进行诉讼,其风险在于中国石油公司是否能获得免诉权,而此与美国政府的外交政策有关;(2)我方律师认为,如能在未请求免诉权以前,试行“和解”,在我方最为有利,如能收回五万元,应可作一结束。章午云认为,西谚之“二鸟在林,不如一鸟在手”,确系经验之谈;“且万一美府改变政策,我方有完全失去优势之可能,故以和解为上策”。

章午云力争“和解”的这些相关函电,王志莘、周有光陆续转送给了新华银行各位董事、经理阅洽,并提到“港行经理徐湛星对美国法律情形熟悉亦建议和解”,建议“慎重应付”。可以看出,王周二人,实际倾向于章午云的“和解”意见。

超乎常规的是,12月30日,章午云未经香港分行中转,而直接致电新华银行总行:“速将和解条件电复,我个人意见认为以五万现款和解,余额由宝同出立五年至十年期票,但此仅供参考,请自决定条件电示。”

12月31日,王志莘、周有光致电章午云:“经董事会考虑认为,如能扣款,徐图合理解决最佳,否则盼在六、七万之间和解;可否另再要求对方在发动机厂归还对方款项中,尽先补足我方余数?”此电表明,管理层已同意进行和解,不过对金额的判断上有所差距。

1950年1月11日,王志莘、周有光致电章午云:“如处理上有实际困难,请斟酌当时当地情况,代为决定,十二月卅日直接来电不另复。”此电表明,新华银行管理层给了章午云更大的授权。

2月1日,章午云致电王志莘:“关于新原事,此间资委会代表又来调解,拟共付四万五千元了结,包括已付五千元在内,有关各方面之责任,连对中国发动机厂之主张,一并解除。我方律师仔细研究后,因前电所述明之免诉权一点无把握,虽觉如此解决,损失过巨,仍劝接受此项办法;除非冒对我不利之危险,深以不能得更好解决办法为憾。”显然,这已经是章午云认为的最佳结果了。

2月25日、26日,正在香港出差的周有光,先后致电在北京公干的王志莘总经理,以及留守上海的孙瑞璜副总经理:“觉目下国际情况下,以请云兄全权酌决为要。”

2月27日,孙瑞璜急电王志莘:“经商谢董事长,正在考虑,希征总经理意见,并盼就近商陈穆处长,请速复,俾商谢后电港”。电文中的谢董事长,即人民银行华东区行副行长兼新华银行董事长谢寿天,此时在上海;陈穆,即上海市军管会金融处处长兼人民银行华东区行行长,此时也在北京公干。

3月1日,王志莘复电孙瑞璜:“新原事,陈穆处长同意照章电办理。”

3月4日,孙瑞璜急电在港的徐湛星、周有光:“新原事董(事)会同意请云兄全权酌决。”

此案最终于当年4月底了结,合计收回45000元,扣除律师费、扣押费后,“实收为四万元之谱”;调解合同中尚有一附带条文,规定中国发动机厂债权方面如收到款项在美金四万五千元以上,仍应归还我方。

3月6日,周有光致函新华银行谢寿天等各位董事认为,此事的解决,采取了现实主义之办法,“一鸟在手,胜过二鸟在林”;“如欲绳宝同以法,可待中美复交后,引渡宝同回国,在中国法庭前再加审判。”

此案前后经历了三个年头,实际跨越了新旧两个时代。从中,或可观察到周有光的担当与睿智,章午云的执着与细致,更可感受到的是他们身后人民政府新政权的强大力量。

(本文作者系复旦大学中国金融史研究中心研究员)